土默特的領(lǐng)催:清代蒙旗社會的基層小吏

田 宓 宋瑞晨

(1.云南大學(xué) 歷史與檔案學(xué)院,云南 昆明 650091;2.內(nèi)蒙古大學(xué) 蒙古歷史學(xué)系,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010021)

清代地方政府中的吏役群體,歷來受到研究者關(guān)注。瞿同祖、戴炎輝、白瑞德等學(xué)者的研究主要在法制史領(lǐng)域;(1)瞿同祖著,范忠信、晏鋒譯,何鵬校:《清代地方政府》,法律出版社2003年版;戴炎輝:《清代臺灣之鄉(xiāng)治》,(臺北)聯(lián)經(jīng)出版事業(yè)公司1979年版;[美]白德瑞著,尤陳俊、賴駿楠譯:《爪牙:清代縣衙的書吏與差役》,廣西師范大學(xué)出版社2021年版。楊國安、周保明、魏光奇、張研、周健等學(xué)者的研究則側(cè)重社會經(jīng)濟(jì)史領(lǐng)域。(2)參見楊國安:《冊書與明清以來兩湖鄉(xiāng)村基層賦稅征收》,《中國經(jīng)濟(jì)史研究》2005年第3期;周保明:《清代地方吏役制度研究》,上海書店出版社2009年版;張研:《清代縣級政權(quán)控制鄉(xiāng)村的具體考察——以同治年間廣寧知縣杜鳳治日記為中心》,大象出版社2011年版;魏光奇:《清代雍乾后的賦役催征機(jī)制》,《河北學(xué)刊》2012年第6期;周健:《清代中后期田賦征收中的書差包征》,《中國社會歷史評論》第13卷,2012年;楊國安:《書差、稅收與秩序:明清兩湖鄉(xiāng)村賦役征收群體考察》,《河北學(xué)刊》2022年第3期。近年來,舒滿君、劉道勝、黃忠鑫等挖掘民間文書,揭示了明清賦役催征過程中的諸多細(xì)節(jié)。(3)參見舒滿君:《明清圖差追征制度的演變及地方實(shí)踐》,《史學(xué)月刊》2017年第2期;劉道勝:《清代徽州基層社會的里書》,《中國經(jīng)濟(jì)史研究》2020年第6期;曾旭彤、黃忠鑫:《明清之際徽州清丈人役的承充、組織與田土處置》,《安徽大學(xué)學(xué)報》2020年第3期;黃忠鑫、賴意宣:《十九世紀(jì)徽州基層田賦征收中的糧局與鄉(xiāng)柜》,《原生態(tài)民族文化學(xué)刊》2023年第2期。不過,這些研究大多關(guān)注的是清代州縣系統(tǒng)下的吏役狀況。蒙古等藩部地區(qū)的吏役情態(tài),研究者考察較少。探討這一地區(qū)的吏役群體,對我們理解清代整個國家體制運(yùn)轉(zhuǎn)有重要意義。本文擬從土默特的“領(lǐng)催”這一基層小吏入手,討論清代蒙旗社會的運(yùn)作實(shí)況。

領(lǐng)催,又稱“撥什庫”或“保什戶”,在內(nèi)蒙古歸化城土默特地區(qū)(以下簡稱土默特地區(qū)),大多稱為“領(lǐng)催”或“保什戶”“保什號”。他們掌管戶籍、承辦差役、管理草廠、調(diào)解糾紛,向下直接對接普通百姓,向上溝通蒙旗、道廳各級官員,是蒙旗社會非常活躍的獨(dú)特群體。不過,或因?yàn)橐暯遣煌?或由于材料所限,學(xué)界對領(lǐng)催群體的研究一直不多,主要集中于八旗系統(tǒng)下領(lǐng)催的探討(4)徐雪梅:《淺議清朝八旗制中的領(lǐng)催》,《沈陽故宮博物院院刊》第14輯,2014年;霍存福:《清代旗契中佐領(lǐng)、驍騎校、領(lǐng)催等基層官吏作保現(xiàn)象的分期問題》,《滿學(xué)研究》(東北大學(xué))第5輯,2022年。,就蒙旗系統(tǒng)下的領(lǐng)催而言,僅有個別研究成果。(5)喬鵬:《一個邊村社會的形成——以土默特地區(qū)為個案的研究》,北京師范大學(xué)碩士學(xué)位論文,2005年。本文借助土默特檔案和新發(fā)現(xiàn)的契約文書等資料,對土默特地區(qū)領(lǐng)催的揀派、執(zhí)掌、活動及其與甲頭等鄉(xiāng)村執(zhí)事人的關(guān)系進(jìn)行討論,希冀以此揭示清代蒙旗社會的變化。值得注意的是,領(lǐng)催有個人和公眾兩重身份,雖然在實(shí)際生活中,二者有時難以區(qū)分,但本文更為側(cè)重考察其在公共事務(wù)中的表現(xiàn)與活動。

一、領(lǐng)催的揀派

領(lǐng)催作為重要的基層小吏,廣泛存在于蒙旗社會,土默特地區(qū)亦莫能外。土默特地區(qū)位于內(nèi)蒙古西部,大致相當(dāng)于今呼和浩特、包頭二市所轄土默特左旗、土默特右旗、武川縣、托克托縣、清水河縣、和林格爾縣等地。15世紀(jì)中葉以來,土默特部在此地駐牧。清初,仿照八旗制度,在土默特部設(shè)內(nèi)屬旗,分左右兩翼,每翼以佐領(lǐng)為基本構(gòu)成單位,150名兵丁編為一佐。土默特兩旗佐領(lǐng)數(shù)字經(jīng)歷了不斷調(diào)整,至康熙中葉以后,漸穩(wěn)定為60個。(6)土默特左旗《土默特志》編纂委員會編:《土默特志》上卷,內(nèi)蒙古人民出版社1997年版,第334、334—335頁。每5佐領(lǐng),設(shè)1參領(lǐng),參領(lǐng)兼任佐領(lǐng)。佐領(lǐng)下設(shè)驍騎校、前鋒校、領(lǐng)催、什家長。驍騎校又稱“分得撥什庫”,是佐領(lǐng)的副手。參領(lǐng)、佐領(lǐng)、驍騎校和前鋒校均為有品級的官員,參領(lǐng)為從三品,佐領(lǐng)為從四品,驍騎校和前鋒校為從六品;(7)土默特左旗《土默特志》編纂委員會編:《土默特志》上卷,內(nèi)蒙古人民出版社1997年版,第334、334—335頁。領(lǐng)催和什家長則無品級,屬于介于官員和兵丁之間的基層小吏。

領(lǐng)催的設(shè)置有員額限制。“順治十六年題準(zhǔn),蒙古每百五十丁編為佐領(lǐng),設(shè)佐領(lǐng)一人,驍騎校一人,領(lǐng)催六名,驍騎五十名,每六佐領(lǐng)設(shè)參領(lǐng)一人。”(8)乾隆《大清會典則例》卷140《理藩院》,《景印文淵閣四庫全書》第624冊,(臺灣)商務(wù)印書館1986年版,第410頁。土默特地區(qū)也遵循這一定制。光緒《土默特志》記載,“六十佐領(lǐng)下原有披甲兵五千名,領(lǐng)催三百六十名,每佐領(lǐng)牛錄六名。”(9)光緒《土默特志》卷4《法守》,(臺灣)成文出版社1968年版,第71頁。據(jù)此可知,每一佐領(lǐng)設(shè)有6名領(lǐng)催,每14個披甲,有領(lǐng)催1名。但在實(shí)際編制過程中,每佐領(lǐng)催之?dāng)?shù)時有參差。民國時期,土默特地區(qū)延續(xù)清代蒙旗制度,因此現(xiàn)存的一份1932年戶籍冊(10)《土默特旗民國二十一年戶口冊》,內(nèi)蒙古大學(xué)出版社2018年版。可在一定程度上反映清代土默特蒙旗人員的構(gòu)成狀況。以左翼三甲戶口情況為例,制成表1,說明領(lǐng)催的設(shè)置比例。

表1 左翼三甲戶口情況表

表1“左翼三甲”的“甲”,是滿語甲喇的縮寫,漢名為參領(lǐng),三甲即第三參領(lǐng)之意。該參領(lǐng)之下共有五個佐領(lǐng),下轄歸綏、和林格爾、薩拉齊、武川四縣67個村莊。官員是指參領(lǐng)、佐領(lǐng)、驍騎校和臺吉。五個佐領(lǐng)中前四佐官員數(shù)量都不多,但五佐數(shù)量大增。這大概是因?yàn)槲遄羲鶎傥浯h為土默特公的封地,擁有臺吉稱號的貴族達(dá)到17名。此甲并沒有完全遵照每佐六領(lǐng)催之制。首佐、四佐和五佐,為每甲6領(lǐng)催,符合定制;二佐與三佐,卻只設(shè)2名領(lǐng)催。此外,二佐還在報送戶口材料時注明,原設(shè)6名領(lǐng)催,其中4名身故,未及揀選,在一段時間內(nèi)只有2名領(lǐng)催。其他“甲”的領(lǐng)催設(shè)置情況,也大同小異,多有不符合每佐6領(lǐng)催定制的情況。

領(lǐng)催的來源,是從普通兵丁中遴選遞補(bǔ)。康熙四十五年規(guī)定,歸化城土默特“參領(lǐng)員闕于佐領(lǐng),佐領(lǐng)員闕于驍騎校,均以次遴選遞補(bǔ)。驍騎校、領(lǐng)催、驍騎闕于有力能應(yīng)差者遴選充補(bǔ)。”(11)乾隆《大清會典則例》卷140《理藩院》,《景印文淵閣四庫全書》第624冊,第410—411頁。由此可見,驍騎校、領(lǐng)催、驍騎均從蒙旗兵丁中選取“有力能應(yīng)差者”充任。1932年,土默特左翼三甲第二佐領(lǐng)在報送戶口情況時提到:“查舊有差派領(lǐng)催六名,由內(nèi)已死故四名,現(xiàn)在未及揀派”。(12)《土默特旗民國二十一年戶口冊》,第172、1頁。此次土默特旗清查戶口,每佐戶口由領(lǐng)催赴各村清查,佐領(lǐng)、驍騎校復(fù)核,再由參領(lǐng)呈送比丁處。因此,上述材料所說“未及揀派”,應(yīng)是指領(lǐng)催“未及揀派”。至于領(lǐng)催揀選的具體流程,則未見進(jìn)一步說明。

二、領(lǐng)催的職掌與活動

(一)比丁之責(zé)

領(lǐng)催的職責(zé)之一是清查戶口、預(yù)備比丁。姚文棟在考證禁旅八旗兵制時提到:“滿蒙漢都統(tǒng)所統(tǒng)曰驍騎營,其隸驍騎營者曰馬甲,馬甲之優(yōu)者,選以司檔冊、俸餉,曰領(lǐng)催。”(13)姚文棟:《八旗兵制考》,《皇朝經(jīng)世文續(xù)編》卷62《兵政一·兵制上》,(臺灣)文海出版社1964年版,第1569—1570頁。土默特兩旗與八旗兵制有頗多相似之處。土默特的領(lǐng)催,亦有管理戶籍檔冊之責(zé)。由于土默特兵丁并無俸餉,因此領(lǐng)催無需掌管俸餉之事,僅負(fù)責(zé)管理戶籍檔冊,主要是為預(yù)備比丁。

比丁是清代蒙古社會一項(xiàng)重要制度。《蒙古律例》記載:“歸化城兩旗土默特蒙古三年一次比丁……三丁批甲一副,遇出兵遣二留一。”(14)《蒙古律例》卷2《戶口差徭》,《故宮珍本叢刊》第334冊,海南出版社2000年版,第135頁。每屆比丁之時,領(lǐng)催需進(jìn)入村莊,調(diào)查戶口。1932年,土默特旗清查戶口,“領(lǐng)催等遵即前往各村落,按戶詳細(xì)調(diào)查,造具花名清冊”。(15)《土默特旗民國二十一年戶口冊》,第172、1頁。可見,比丁之時的戶口調(diào)查工作,由領(lǐng)催實(shí)際執(zhí)行。

領(lǐng)催負(fù)責(zé)調(diào)查戶口等事項(xiàng),也為其從中侵漁打開了方便之門。光緒三十四年的“根旦子案”就體現(xiàn)了這一情況。根旦子為富音珠佐領(lǐng)下披甲禿孟第四子,住在黑藍(lán)板申村。光緒二十五年,時年十七歲的根旦子跟隨父親以及擔(dān)任領(lǐng)催的伯父王保大赴歸化城比丁,路遇胡敏佐領(lǐng)屬下領(lǐng)催福和子,福和子讓根旦子為其屬下絕戶人丁滿家紅頂門繼嗣,由此引發(fā)財產(chǎn)糾紛。根旦子向衙門控訴:

突有胡佐領(lǐng)敏屬下大領(lǐng)催福和子,尋向小的伯父王保大言說,伊什拉爾村滿家紅絕戶,令小的與伊頂門繼嗣。該滿家紅現(xiàn)遺有房院,每年應(yīng)收九十底(原字如此——引者注)百地租錢七十余千文。那時小的伯父作主,就將小的稟明兩造上憲,過繼與已故滿家紅名下為子,比丁處有檔案可稽。言明回村后當(dāng)將產(chǎn)業(yè)飭交小的承受管理,不料奸惡大領(lǐng)催福和子陡起不良之心,暗謀霸奪,令小的與伊作工,漫漫(原字如此——引者注)再行指交。(16)《呈控什拉爾大領(lǐng)催福和子霸占過繼之父財產(chǎn)》,光緒三十四年二月,土默特檔案,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗檔案館藏(下略),檔案號:80/4/721。

如前所述,領(lǐng)催負(fù)責(zé)管理蒙古基層社會的戶籍、差役等事務(wù),其對本佐領(lǐng)下人戶情況較為熟悉,便于及時獲取“絕戶”等信息。清代法律規(guī)定,蒙古人如無子嗣,“倘族中并無兄弟之子,身在時曾呈明該旗收養(yǎng)異姓之子為嗣者,亦準(zhǔn)其承受家產(chǎn)。”(17)光緒《欽定大清會典事例》卷978《理藩院·戶丁·繼嗣》,《續(xù)修四庫全書》第811冊,上海古籍出版社2002年版,第701—702頁。領(lǐng)催福和子趁比丁之際,將與自己分屬不同佐領(lǐng)的根旦子過繼給本佐領(lǐng)下絕戶頂門立嗣,并登記在比丁冊上,接著架空根旦子的財產(chǎn)控制權(quán),從而達(dá)到侵占絕戶家產(chǎn)的目的。這份呈文雖是根旦子的一面之詞,但福和子能夠獲得其他佐領(lǐng)的絕戶信息,并順利過繼為嗣、登入檔冊,都離不開領(lǐng)催的實(shí)際操作。因此,對于領(lǐng)催來說,“比丁”既是一項(xiàng)差役,也是一種權(quán)力。在這種情形下,領(lǐng)催在普通蒙古人心目中的形象有時是“惡蒙”。在光緒二十九年的一起土地爭訟案中,原告蒙古人軍功、七十五就將涉案的領(lǐng)催稱之為“久慣強(qiáng)霸絕戶產(chǎn)業(yè)之惡蒙領(lǐng)催長命子”。(18)《呈控惡蒙長命子唆使韓生云霸種地畝》,光緒二十九年二月, 土默特檔案,檔案號:80/5/429。

(二)公中土地的管理

公中土地主要是指草廠地。經(jīng)過乾隆初年的土地整理之后,土默特地區(qū)蒙古人的土地大致分為兩類,一類是每丁擁有至少一頃的自家戶口地,一類是以村為單位劃撥的草廠地。草廠地歸全村蒙古人所有,具體管理主要由領(lǐng)催負(fù)責(zé)。筆者搜集的蒙古高家文書中保留了93件領(lǐng)催交易公中土地的契約,以下是嘉慶二十四年的一件領(lǐng)催出租土地契約:

嘉慶二十四年三月十六日立。

立合同各執(zhí)一張。

知見人:老不生、崔三、劉通。

表2 蒙古高家契約領(lǐng)催交易公中土地情況表(19)蒙古人在進(jìn)行土地(包括田地與房屋地基)交易時,很多時候只標(biāo)注“塊”或“段”數(shù),不標(biāo)明畝數(shù)。本表只統(tǒng)計了契約中已標(biāo)明的畝數(shù)。

表2可見,高家契約中領(lǐng)催主持的公中土地交易時間從嘉慶十三年持續(xù)到1921年,計113年,共93筆。所交易的土地,大部分分布于河口鎮(zhèn)及其周邊地區(qū)。河口鎮(zhèn)比鄰黃河,是土默特地區(qū)重要的水陸碼頭。交易對象除了個人外,還有商號和寺廟。商號主要是河口鎮(zhèn)及其周邊村落的商號。寺廟主要是修建于乾隆二十八年的章嘉活佛家廟廣寧寺。(20)參見忒莫勒:《孤本古籍〈托克托廳采志錄〉(未定稿)研究》,《內(nèi)蒙古師范大學(xué)學(xué)報》2022年第2期。個人則主要是雜姓漢人,還有少量喇嘛或蒙古人。承租人的分布沒有一定規(guī)律可循,這表明蒙古公中土地交易一般不像漢地一樣,需考慮先盡親鄰的原則。

(三)絕戶地的管理

在蒙古公中土地中,有一種比較特殊的類型,即絕戶地。絕戶地是指家族人丁死絕,無人承繼的土地。這些土地一般充公,由領(lǐng)催管理,多租與民人耕種。在土默特檔案中,有28件寶老爺、沙噶喇噠、珂佐領(lǐng)下領(lǐng)催出租絕戶地的契約。以下為道光五年的一份契約:

立租地約人史述功,今租到寶老爺佐領(lǐng)所管討不氣村北絕戶官地一十五畝,每年出地租錢七百五十文,前后共使過押地錢三千九百文,其錢筆下交足,此地永遠(yuǎn)承種,不許長租奪地,恐口無憑,立約存照用。

保什戶:巴讀門叩、三圪拉、干召兒、白彥、蒙克架。

大清道光五年十二月十六日立。

中見人:朱發(fā)、張永順。

計開:

咸豐九年四月二十三日,又使過押地錢三千文整,保什戶討合氣、太平保等。(22)《租到寶老爺討不氣村北絕戶官地十五畝的永租約》,咸豐九年四月二十三日,土默特檔案,檔案號:80/14/179。

此約是說寶老爺佐領(lǐng)下的保什戶巴讀門叩等將本佐領(lǐng)所管討不氣村北絕戶地租與民人史述功租種。每年收取租錢750文,道光五年、咸豐九年先后使過兩次押地錢,共計6900文。這份契約體現(xiàn)了領(lǐng)催對絕戶地的管理。其余絕戶地契約也大體記錄相似內(nèi)容,以下整理了此28份絕戶地契約的基本情況,見表3。

表3 寶老爺?shù)茸纛I(lǐng)下領(lǐng)催經(jīng)管絕戶地情況表

這批契約最早為道光五年,最晚為宣統(tǒng)三年,共有交易28筆。絕戶地主要分布在討不氣、桃花板申、臺什等村。大部分為寶老爺和沙噶喇噠屬下,小部分屬于珂佐領(lǐng)和不知姓名佐領(lǐng)。那么表3中的4位佐領(lǐng)是否屬于同一佐領(lǐng)呢?前引道光五年寶老爺佐領(lǐng)屬下保什戶出租絕戶地的契約中,提到咸豐九年,同佐保什戶討合氣、太平保收取三千文押地錢。而道光十七年沙噶喇噠佐領(lǐng)屬下保什戶出租絕戶地的契約中,提到了保什戶爾等兔、討合氣、太平保、五十八 、六十三。(23)《租到沙佐領(lǐng)保什戶桃花板申村西絕戶地十二畝的永租約》,道光十七年十一月十三日,土默特檔案,檔案號:80/14/238。討合氣、太平保也出現(xiàn)在上引道光五年寶老爺佐領(lǐng)屬下出租絕戶地的契約中。由此推測,寶老爺、沙噶喇噠當(dāng)屬同一佐領(lǐng)。又因討不氣村和桃花板申村隸屬于左翼三甲二佐。(24)土默特左旗《土默特志》編纂委員會編:《土默特志》上卷,第365頁。因此,寶老爺、沙噶喇噠應(yīng)為不同時期土默特左翼三甲二佐的佐領(lǐng)。珂佐領(lǐng)與不具姓名佐領(lǐng),則無法判斷。由此可知,從道光五年至宣統(tǒng)三年,左翼三甲二佐的保什戶一直管理著討不氣、桃花板申、臺什等村的絕戶地。

絕戶地的租金收益主要來自每年的地租錢和押地錢。值得注意的是,有六份契約都在訂立契約之后,追加了一次“押地錢”,還有兩份契約追加了兩次“押地錢”。道光二十年二月,沙噶喇噠佐領(lǐng)保什戶等將討不氣村北絕戶官地二塊租與蕭萬財,“同人使過押地錢一十五千文。……每年隨地租錢一千一百六十文。”(25)《租到沙佐領(lǐng)保什戶討不氣村北絕戶地兩塊的永租約》,道光二十年二月初一日,土默特檔案,檔案號:80/14/266。到同治元年和光緒七年,又分別使過押地錢五千五百文和五千文。找價行為是土地出讓者維護(hù)自己權(quán)益的體現(xiàn),也反映出土地產(chǎn)權(quán)并沒有完全讓渡,出租人依然對土地保有一定的收益權(quán)。

三、領(lǐng)催與甲頭、會首、甲會

清代,隨著內(nèi)地民人不斷移居口外,土默特社會逐漸由牧轉(zhuǎn)農(nóng)。蒙漢民眾為應(yīng)對攤差、水利等社會事務(wù),建立村社組織。清廷也在土默特地區(qū)設(shè)立道廳機(jī)構(gòu),推行牌甲制,管理口外移民。(26)參見田宓:《清代歸綏地區(qū)的基層組織與鄉(xiāng)村社會》,《中國社會歷史評論》第9卷,2008年;《清代歸化城土默特地區(qū)的土地開發(fā)與村落形成》,《民族研究》2012年第6期。土默特社會開始出現(xiàn)甲頭、會首、甲會、水頭等基層社會執(zhí)事人。這些執(zhí)事人是土默特基層社會的重要中介人物,彼此溝通、互為奧援,在穩(wěn)定蒙旗社會秩序、協(xié)調(diào)蒙漢關(guān)系方面,發(fā)揮著重要作用。因此,討論領(lǐng)催,就不能不分析其與甲頭、會首、水頭之間的關(guān)系。

甲頭、會首、甲會的出現(xiàn)與牌甲制的推行以及漢人“社”的傳統(tǒng)有關(guān)。乾隆以后,牌甲制與社逐漸融為一體。村社最終成為土默特地區(qū)最重要的基層社會組織。村社的執(zhí)事人就是“甲頭”,負(fù)責(zé)村社一應(yīng)事務(wù)。清政府也曾以土默特蒙古人的定居聚落為單位,設(shè)立執(zhí)事人,這應(yīng)是蒙古甲頭的由來。(27)參見田宓:《清代歸綏地區(qū)的基層組織與鄉(xiāng)村社會》,《中國社會歷史評論》第9卷,2008年。蒙漢民眾在定居之后往往在村落中修建寺廟,由會首負(fù)責(zé)寺廟祭祀等事項(xiàng)。寺廟漸漸成為村社辦理一應(yīng)事務(wù)的具體地點(diǎn),會首也兼理社事。

甲頭與會首有時合二為一。如咸豐九年,王畢斜氣村發(fā)生了一起土地爭訟案,涉案的蒙古人萬家保的身份就反映了這一變化。萬家保在供詞中自稱“會首”,“系色佐領(lǐng)屬下人,年五十五歲,在王畢斜氣村居住,本年輪膺村中蒙古會首”。在結(jié)案之后的甘結(jié)中,又被稱為“甲頭”,“具甘結(jié)人蒙古甲頭萬家保、巴雅爾今于甘結(jié)事”。(28)《移咨戶司查明王畢斜氣房基地是否系丹則爾巴祖產(chǎn)》,咸豐九年六月二十一日,土默特檔案,檔案號:80/5/188。可見,在當(dāng)時人的認(rèn)知中,會首與甲頭具有同樣的指涉。民國《綏遠(yuǎn)通志稿》則直接將公社的主事人記為“甲會”,“歸綏縣所屬各村,無論住戶多寡,均有公社,以村內(nèi)豐富之家及素行端正者數(shù)人為甲會,輪流值年。凡遇有公務(wù)(如官差、兵差經(jīng)過或駐扎之類),各甲會召集村人到社會議。議定后,由甲會出首辦理。”(29)民國《綏遠(yuǎn)通志稿》卷63《司法》,內(nèi)蒙古人民出版社2007年版,第9冊,第592頁。

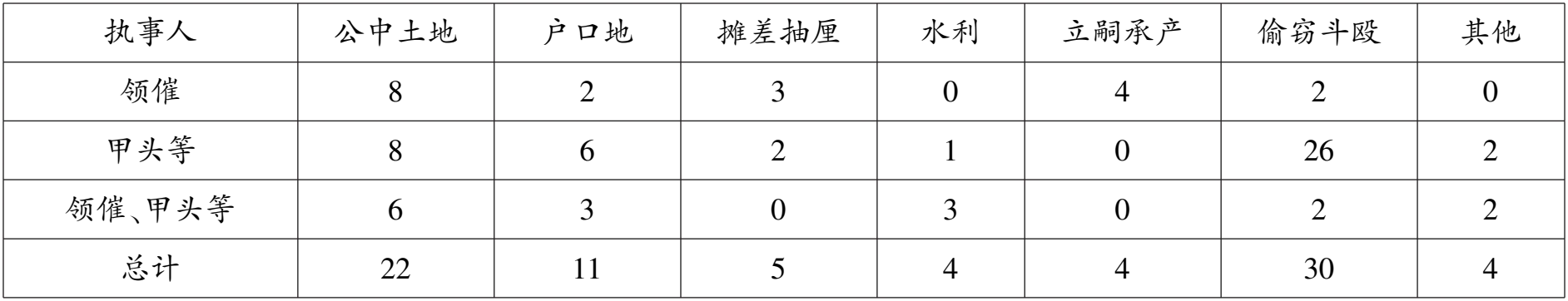

在土默特基層社會,領(lǐng)催與甲頭、會首、水頭等一起承擔(dān)著各項(xiàng)公共事務(wù),他們的執(zhí)掌有頗多重合之處,但也存在差異。在土地類和政法類土默特檔案中,可找到80件有領(lǐng)催、甲頭、會首、甲會等活動的案件。茲根據(jù)各個執(zhí)事人的活動情況,制成表4。從表4可知,領(lǐng)催在關(guān)涉土地、水利、攤差納稅、立嗣承產(chǎn)的事項(xiàng)中出現(xiàn)頻次較多。“公中土地”類案件中,“領(lǐng)催”出現(xiàn)的比例最高。此類案件總計22件,領(lǐng)催在14個案件中都有出現(xiàn),其中8個單獨(dú)出現(xiàn),6個與甲頭等共同出現(xiàn)。“立嗣承產(chǎn)”類的4個案件,只見領(lǐng)催,未見甲頭等。甲頭、會首與甲會在除“立嗣承產(chǎn)”類案件外,其余各類案件中均有出現(xiàn),在“偷竊斗毆”類案件中所占比重較大,30個案件內(nèi)有26個可見其活動。相比之下,領(lǐng)催則只在4個此類案件中出現(xiàn)。

表4 領(lǐng)催、甲頭等活動情況表(32)此表主要是從土默特檔案土地類和政法類中,輯出有領(lǐng)催、甲頭、會首、甲會和水頭活動情況的案件,制作而成。甲頭、會首、甲會、水頭、渠頭等執(zhí)事人,在表格中以“甲頭等”統(tǒng)一指代。“其他”主要是指盜賣公村河炭、樹木和未寫明情由的事項(xiàng)。公中土地大部分是草廠地,也有一些寺廟公社土地、絕戶地等。

甲頭、會首、甲會與領(lǐng)催出現(xiàn)場合的差異,主要與其依托的社會結(jié)構(gòu)有關(guān)。領(lǐng)催是蒙旗所屬的基層小吏,甲頭、會首、甲會是村社中的主要執(zhí)事人。前者以“佐領(lǐng)”為活動單位,負(fù)責(zé)本佐的戶口清查、比丁當(dāng)差以及草廠地等公共土地的管理。后者以“村落”為單位,舉凡與本村有關(guān)的草廠地、戶口地、水利、治安等問題,他們都會出面組織協(xié)調(diào)。由于兩套不同社會體系的制度安排,領(lǐng)催與甲頭、會首、甲會等在不同事務(wù)中承擔(dān)的職責(zé)與扮演的角色存在差異。但隨著土默特地區(qū)定居村落的形成與社會事務(wù)的日益復(fù)雜,他們在很多方面也需要相互配合,彼此協(xié)作,共同維系蒙旗社會秩序。土默特地區(qū)的蒙漢雙重社會體系,決定了領(lǐng)催、甲頭、會首、甲會等承擔(dān)的事務(wù)既有所區(qū)別,又相互聯(lián)系。

此外,領(lǐng)催每佐額設(shè)6名,但一個佐領(lǐng)的村落數(shù)量往往超過6個(33)喬鵬:《一個邊村社會的形成——以土默特地區(qū)為個案的研究》,北京師范大學(xué)碩士學(xué)位論文,2005年,第39頁。,因此,佐領(lǐng)的活動范圍不止局限于自己居住的村落。光緒十五年的一個案例中,領(lǐng)催林報向其所屬的世管佐領(lǐng)烏爾圖達(dá)賴報稱:“本佐領(lǐng)屬下安都章蓋營村正西、西南,向有乾隆年間原撥戶口草廠地約有二十余頃。該戶陸續(xù)絕戶,近年以來,屢被安都章蓋營村寄居蒙古三喇嘛承主開墾,亦有承主租給民人耕種吃租,均皆被伊霸去,以致本屬下草廠全無。”(34)《稟報安都章蓋營村三喇嘛私自開墾本佐草場的呈文》,光緒十五年十二月,土默特檔案,檔案號:80/5/562。由此可知,領(lǐng)催林報不住在安都章蓋營村,村中絕戶地被其他佐領(lǐng)寄住本村的蒙古人冒領(lǐng)承種,遲遲未被發(fā)現(xiàn)。但領(lǐng)催對同佐之下分布于不同村莊的戶口地、草廠地仍有監(jiān)管之責(zé),其發(fā)現(xiàn)所屬地區(qū)土地被偷租偷種的情況,也會主動發(fā)起申訴。

結(jié) 語

領(lǐng)催是蒙旗社會的基層小吏,是地方衙門與蒙古民眾溝通的橋梁,起著承上啟下的重要作用。他們以佐領(lǐng)為單位,從“有力能應(yīng)差”的普通蒙古兵丁中揀選,擔(dān)負(fù)著清查人丁戶口、組織比丁當(dāng)差、管理公共土地、協(xié)調(diào)民眾矛盾等各種職責(zé)。隨著土默特地區(qū)生產(chǎn)方式由牧轉(zhuǎn)農(nóng),居住形態(tài)從四時移動到依村而住,社會管理體系從蒙旗單獨(dú)治理到旗廳聯(lián)合并治,領(lǐng)催也與甲頭、會首、甲會等其他村落社會執(zhí)事人發(fā)生關(guān)系,在很多基層事務(wù)上相互配合、彼此協(xié)助,共同維護(hù)社會秩序的穩(wěn)定。這些社會職能上的重疊,也為一地二治局面結(jié)束后領(lǐng)催一職的取消埋下了伏筆。總之,從領(lǐng)催自身“小歷史”的變化,可以管窺蒙旗社會“大歷史”的轉(zhuǎn)變。

領(lǐng)催的歷史可以增進(jìn)我們對清代國家治理體系的理解。清政府將其統(tǒng)轄的區(qū)域分為“行省”“藩部”和“土司”等部分。學(xué)界對“行省”基層行政體系的運(yùn)作,已有相當(dāng)豐富的討論;但對占據(jù)清朝版圖大半的“藩部”以及西南、西北土司地區(qū)的基層行政體系實(shí)況,依然有許多未知的領(lǐng)域有待探索。“領(lǐng)催”作為蒙旗社會最為活躍的基層小吏,為我們深入觀察清代藩部地區(qū)的行政體制和基層社會,提供了一個很好的切入點(diǎn)。本文對土默特的領(lǐng)催進(jìn)行了初步探討,但在清政府管轄的其他藩部地區(qū),領(lǐng)催等基層吏役群體是怎樣的?他們與行省、土司地區(qū)的類似群體有何異同?其發(fā)展又反映了中國社會怎樣的歷史進(jìn)程?這些問題還有待更多深入的研究。