校園三種植物的根系微生物多樣性調查

姜渙麟 侯晉之 尹暢

本期點評專家

張永強? 正高級教師,湖南省十佳科技教師。科普中國2021年十大科普人物獎獲得者,全國校園發(fā)明創(chuàng)意大賽、湖南省青少年科技創(chuàng)新大賽、湖南省創(chuàng)新編程與智能設計大賽、湖南省科學調查體驗活動評審專家組成員。

每一克土壤中都含有種類豐富的微生物,細菌、古菌、真菌、病毒等以各種生存方式與人類共生。由于全球氣候變暖加劇和人類活動的頻繁干擾,土壤中的生物多樣性受到威脅。

校園內各種各樣的植物都有發(fā)達的根系,植被在與周圍環(huán)境進行物質循環(huán)與能量流動過程中,對土壤微生物產生了重要的影響。微生物結構相對簡單,因此易受環(huán)境的影響而發(fā)生相互作用。

我們對校園中較典型與常見的三種植物——杏樹、竹子、萱草的根系土壤進行取樣,并對其與微生物多樣性之間的關系進行了探究。

一、研究目的

到目前為止,對植物根系土壤微生物多樣性分析的實驗雖然有很多,但對校園內植物的相關研究很少。我們希望調查校園環(huán)境中多種植物根系微生物的多樣性,探究其與植物種類及校園環(huán)境的關系,改善校園植被的培育方式。

二、實驗步驟

(一)采集土壤樣品

我們在學校找到杏樹、竹子、萱草三種植物,對其地下10厘米處的根系土壤進行采樣,分別放入干凈的一次性紙杯中,做好標記,密封保存。

(二)配制培養(yǎng)基,制作固體平板

1.馬鈴薯培養(yǎng)基(分離真菌)

首先制作20%馬鈴薯煮汁:取馬鈴薯200 g,洗凈去皮切片,加蒸餾水1000 mL,用電磁爐煮沸30 min,然后用紗布過濾取汁。

取葡萄糖1 g、磷酸氫二鉀0.5 g、碳酸鈣5 g、瓊脂4 g、上述馬鈴薯煮汁100 mL、蒸餾水100 mL,混合均勻。

2.高氏一號培養(yǎng)基(分離放線菌)

取硝酸鉀0.2 g、磷酸氫二鉀0.1 g、硫酸鎂0.1 g、氯化鈉0.1 g、硫酸亞鐵0.002 g、可溶性淀粉4 g、瓊脂4 g、蒸餾水200 mL,混合均勻。

3.牛肉湯培養(yǎng)基(分離細菌)

取牛肉浸粉1 g、蛋白胨2 g、氯化鈉1 g、瓊脂4 g、蒸餾水200 mL,充分混合均勻,最終pH值為7.2~7.4。

4.將三種培養(yǎng)基分別裝入三角瓶中,115 ℃環(huán)境下高壓滅菌30 min。

5.趁熱使用滅菌后的固體培養(yǎng)基,或用微波爐將冷卻后的固體培養(yǎng)基加熱熔化,在超凈工作臺制作固體平板,冷卻后密封保存。

(三)分離土壤微生物

1.每種土壤樣品各取10 g,篩去大塊固體顆粒后倒入三角瓶,加入無菌蒸餾水75 mL,放入搖床中振蕩15 min后取出,等待雜質沉淀后吸取上清液,作為含有根系微生物的土壤浸出液。

2.利用平板劃線法,將每種土壤浸出液分別在三種培養(yǎng)基(馬鈴薯培養(yǎng)基、高氏一號培養(yǎng)基、牛肉湯培養(yǎng)基)的固體平板上進行微生物分離,以便分別篩選真菌、放線菌及細菌。重復三次平板劃線實驗,將所有劃線后的平板在室溫環(huán)境中靜置培養(yǎng)一周后拍照觀察,并記錄不同形態(tài)、類型的菌落。

(四)測定土壤浸出液的理化性質

1.三種土壤浸出液各取20 mL,依次倒入小燒杯。

2.使用哈希HQ30d多參數(shù)數(shù)字化分析儀,分別測量土壤浸出液的pH值以及電導率。

三、結果與分析

(一)平板劃線法中的菌落分布

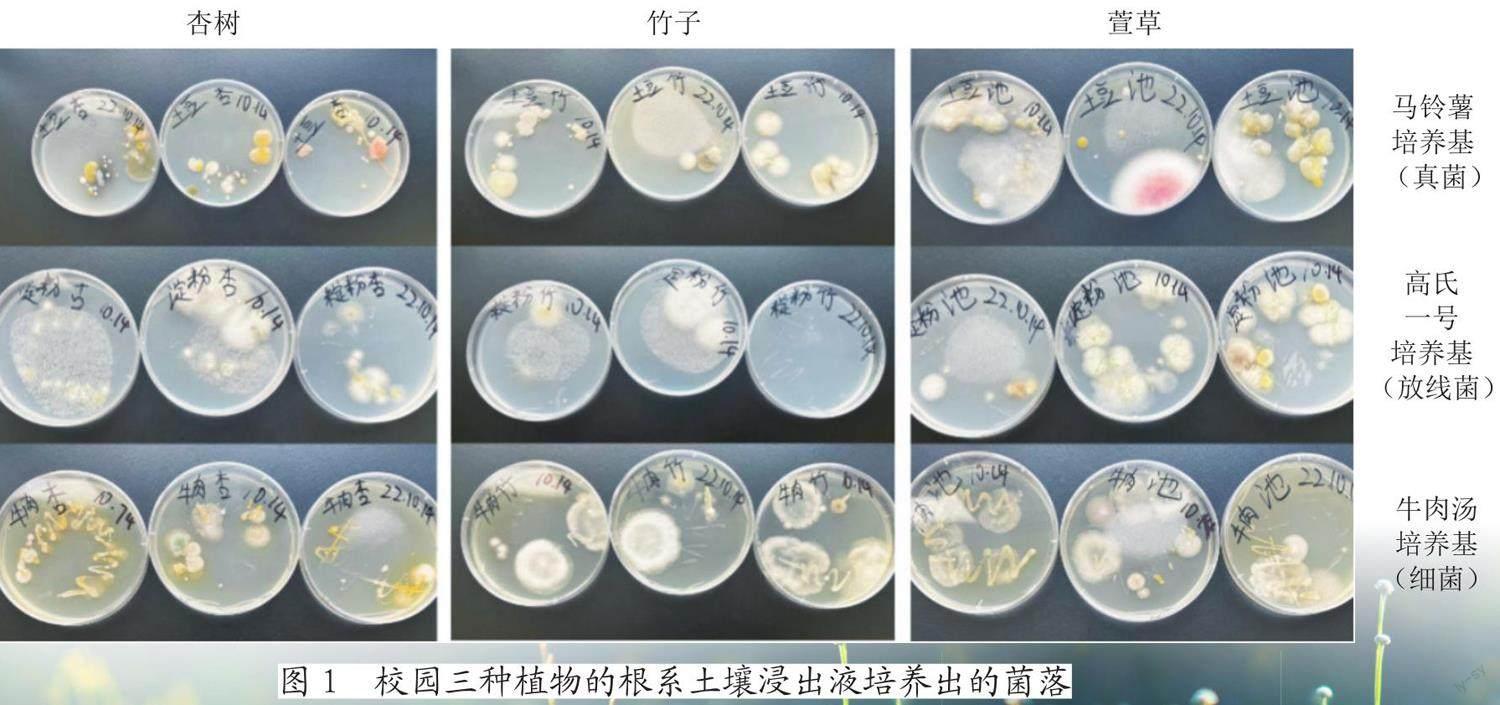

我們用校園三種植物的根系土壤浸出液,在不同用途的固體培養(yǎng)基平板上劃線,從而將植物的根系微生物依據(jù)其不同的營養(yǎng)需求進行分離篩選。

我們根據(jù)外觀差異對菌落進行初步分類發(fā)現(xiàn),平板培養(yǎng)后產生了不同的真菌、細菌和放線菌菌落,說明每種植物根系土壤浸出液中的微生物多樣性都非常豐富。

從實驗結果中我們還發(fā)現(xiàn),三種植物根系土壤中的微生物種類有較大差異,這可能是因為不同植物根系的分泌物不同。同時我們還注意到,竹子的根系土壤中微生物種類較少,推測這一現(xiàn)象有可能與竹子的抑菌性有關。在后續(xù)的實驗中,我們還計劃進行分子生物學菌種鑒定,以期得到更準確的微生物多樣性調查結果。

(二)土壤浸出液的pH值和電導率

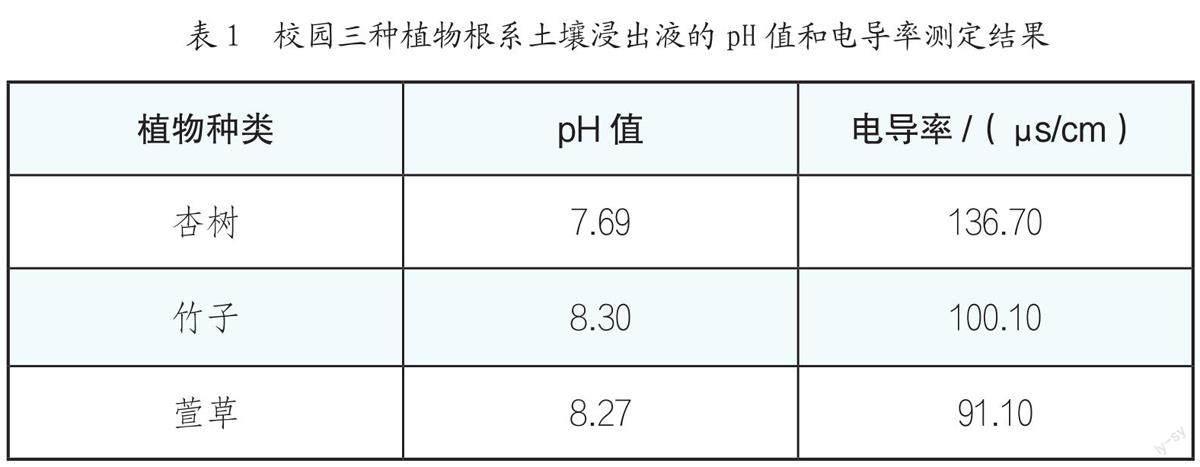

使用哈希HQ30d多參數(shù)數(shù)字化分析儀,分別測定校園三種植物根系土壤浸出液的pH值以及電導率,結果如表1所示。

對土壤浸出液pH值的比較顯示,杏樹的根系土壤浸出液偏中性,而竹子和萱草的根系土壤浸出液偏堿性,且后兩者差異很小。對土壤電導率的分析發(fā)現(xiàn),杏樹的根系土壤浸出液導電性較強,說明杏樹的根系土壤浸出液中的鹽離子更豐富。

四、結論

(一)校園植物的根系土壤中微生物多樣性較豐富,培養(yǎng)出的菌落大多為細菌和真菌。

(二)不同植物根系土壤中的微生物多樣性不同,說明植物種類會影響其根系微生物的種類,它們之間很可能相互影響。

(三)本實驗中,竹子的根系土壤中微生物多樣性較弱,推測也許與竹子的抑菌性有關。

(四)本實驗中,土壤pH值、電導率與根系土壤中微生物多樣性的關系不明顯。

五、展望

(一)通過對校園植物根系土壤微生物進行分子生物學菌種鑒定及基因測序,進一步獲得更準確的根系土壤微生物多樣性信息。

(二)通過對植物和土壤微生物協(xié)同作用的了解,有針對性地在校園土壤中施加菌肥,改善土壤的菌群環(huán)境,增加土壤中的營養(yǎng)成分,助力校園植物生長。(指導老師:詹爭艷)

作者心聲

作為園藝愛好者,我們從小就對土地有著深厚的感情,感謝學校為我們提供了從科學角度探究土壤的機會。

在探究過程中,我們遇到了很多坎坷。一開始,我們拿不準研究的方向:采集哪幾種土樣?測量哪些數(shù)據(jù)?使用哪些儀器?……主題確定后,我們又遇到了更多的困難,如多次嘗試后仍無法獲得真菌在顯微鏡下的高質量微觀圖像等。通過及時與指導老師、小組成員進行討論,我們很快明確了探究思路和方法,避免了很多彎路。

通過這次探究,我們變得更有耐心,也深刻體會到,做探究要遵循科學性。

專家點評

作者通過培養(yǎng)和分析不同校園植物根系土壤樣本,初步探究了根系土壤微生物的組成和多樣性。本文選題新穎,實驗設計合理、系統(tǒng),對實驗結果進行了較好的定量分析,文字描述詳細,實驗過程闡述清晰,文字表達能力較好,提出了進一步的研究方向,展現(xiàn)了一定的科研視野。

但本次探究的樣本量較少,結果可擴展性有限;缺乏對培養(yǎng)菌落的微觀形態(tài)描述和定性分析;對結果的討論不夠充分,沒有深入分析不同植物所處環(huán)境的土壤中微生物出現(xiàn)差異的原因;對部分實驗步驟描述不夠具體。如果能增加樣本量,豐富結果分析,增加參考文獻,報告的整體邏輯性與科學性會更強。

(欄目編輯? 秦銀銀)

- 發(fā)明與創(chuàng)新·中學生的其它文章

- 包裹性抓取不規(guī)則物品的自反饋機械爪

- 掛籃式分叉噴霧消毒器

- 紫色的“牛奶”

- 穿透層層迷霧的“千里眼”

- 世界盡頭的奇跡

- 創(chuàng)新團隊檔案