《同州圣教序》書刻研究

摘 要:初唐書家中,褚遂良是最具代表性的一位,他變更隋法,開一代唐風。褚遂良存世書作中有兩件作品具有巧妙的對應關系,即《雁塔圣教序》與《同州圣教序》。此兩碑底本相似,卻產生了截然不同的藝術效果。對《雁塔圣教序》和《同州圣教序》的底本進行分析比對,以相同(相似)的底本因不同的刻工而產生不同效果這一現象為著手點,探究二碑在藝術風格上不同的成因。

關鍵詞:褚遂良;《同州圣教序》;《雁塔圣教序》;書丹

唐初,社會逐漸安定,經濟日益繁榮,書法亦蓬勃發展。歷代盛稱的“初唐四家”——歐陽詢、虞世南、褚遂良與薛稷是初唐書家的杰出代表。其中,歐陽詢、虞世南雖自成一家,各具特色,但仍具前隋風貌;薛稷學褚而鮮有新意;只有褚遂良吸取歐、虞精華而不囿于前人,自成一家,開唐楷氣象。

褚遂良早年師從歐、虞,中年后風格開始逐漸轉變,早年《伊闕佛龕碑》(641年刻)、《孟法師碑》(642年刻)二碑仍然多有歐、虞氣息,但已有明顯轉變,體勢方整寬博,多有北齊刻經橫勢縱橫的意味,且能看出褚遂良對于自己風格進行探索的痕跡。及至《房玄齡碑》(此碑當立于648-649年之間)出現,褚遂良晚期瘦勁婉約的風格已經基本呈現,但仍多有不周之處。而永徽四年(653年)所書《大唐三藏圣教序》(又稱《雁塔圣教序》或《慈恩寺圣教序》),已經完全形成了自己獨特的風格,并對后世影響巨大。褚遂良也因此被譽為“唐之廣大教化主”。從這些碑刻可以看出,此時褚遂良書風便已成熟。在《雁塔圣教序》刊刻之后另有一本《同州圣教序》,相較《雁塔圣教序》,《同州圣教序》又有著褚遂良早中期風格的部分特征。從立碑時間和書寫內容來看,《同州圣教序》與《雁塔圣教序》都應是褚遂良晚期的作品。二碑書寫內容雖然大致相同,但風格卻有著明顯差異。筆者認為造成這種差異的原因主要在于二碑書刻的不同。

一、二碑底本關系辨析

關于二碑的底本,歷代研究者都有所關注,大致有同本說與異本說兩種。

同本說,即認為《同州圣教序》與《雁塔圣教序》為同一底本。代表人物如趙明誠,其在《金石錄》中稱:“太宗、高宗撰,褚遂良正書,龍朔三年六月同州重立。”[1]重立是針對《雁塔圣教序》而言的,即認為是同一底本,相同書丹,而立碑時間不一。

歐陽修之子歐陽棐在《集古錄目》中提到:“又有一本在同州者,《序》《記》同為一石,字畫并同,而刻石在此本后十年,疑模本也。”[2]歐陽棐認為雁塔本、同州本字畫并同,僅僅因為同州本刻于褚遂良死后,所以懷疑是后人模刻。

同本說實質上是認為《同州圣教序》是根據《雁塔圣教序》的原書丹、拓片或勾摹本等方式而刻成的,這一觀點在清代人的記載中是主流。仲威在《碑帖鑒定概論》中通過對比認為二者為同一底本,在《善本碑帖過眼錄》中更是從《同州圣教序》拓本的誤刻石花入手,認定二碑并非褚書兩派,而是刻工兩派。仲威作為證據的誤刻石花,主要指的是修正線部分的誤刻。有學者以《雁塔圣教序》中《圣教序》與《圣教序記》不在一石,而《同州圣教序》則將《圣教序》與《圣教序記》同刻碑陽以及排列順序不一為批駁的依據。但是筆者認為,因為石材大小、長短以及排布的不同,《同州圣教序》的刊刻者是有可能改變原章法的,可以進行逐字的勾摹,而非一定要進行整體勾摹。判斷二者是否為相同底本應著力于《同州圣教序》的刊刻者能否得到褚遂良書跡。這一點是毋庸置疑的。

異本說,主要有兩種觀點。其一,認為《雁塔圣教序》與《同州圣教序》皆為褚遂良所書,時間不同。如畢沅《關中金石記》中有這樣的記載:“遂良以顯慶三年卒,在龍朔前,應是前所書,龍朔時刻于此。”[3]

其二,認為《同州圣教序》非褚遂良所書。目前認為,兩個版本是相同或相似的底本所出,盡管底本對于碑刻的最終形態有所影響,卻并不能解釋二者風貌的不同。此前,有人提出《同州圣教序》與《雁塔圣教序》非同一底本,如王世貞在《弇山堂別集》中說:“余舊藏褚登善《圣教序記》,婉媚遒逸,波拂處虬建如鐵線,蓋善本也。后陜省致一紙輕弱不足言。或以為翻刻,或以為有第二本,俱有可疑者。舊藏本稱‘龍朔三年建’。按遂良以永徽六年貶漢州,顯慶二年徙桂州,未幾貶愛州,歲余卒,蓋未嘗生及龍朔也,豈遂良嘗書之。”[4]

同本說與異本說這兩種觀點都有足夠的證據支持,但之前的研究者大多沒有進行較為精確的對比。從客觀的角度來看,摹刻會改變字的起收筆形態,但是極少改變字的筆畫的曲直和字的比例關系,二碑粗一看極像是翻刻關系,但是要是做細致的對比,則會發現蹊蹺之處。

二碑的拓本繁雜,在此做對比時特選取時間、保護情況相近的故宮博物院藏歐齋本《雁塔圣教序》《同州圣教序》,此二本均為明拓。如表1,以開篇“大唐太宗文皇帝制三藏圣教序”十三字為例進行分析。

此外,荒金大琳還提出了修正線的問題。關于修正線的成因眾說紛紜,在此不再贅述。筆者對修正線進行對比,發現《雁塔圣教序》中的大部分修正線在《同州圣教序》中都有表現。

在字形大小上,荒金大琳曾對兩碑單字的大小進行過測量,測量結果顯示,二碑部分字大小相似,部分字則有較大的出入。這基本可以排除《同州圣教序》的底本是《雁塔圣教序》的拓本這一可能性。

結合荒金大琳的研究成果,筆者認為二碑在用筆與結字等技法特征上存在較大的關聯性,同時也有著本質上的區別,因此推測《同州圣教序》的底本應為《雁塔圣教序》的臨摹本而非據拓片和勾摹本所成。

二、刻手對原作的二次加工

米元章以為:“石刻不可學,但自書使人刻之,已非己書也。故必須真跡觀之,乃得趣。”[5]書法學習中,想要更好地理解前人的用筆,取法墨跡方是上乘之選。從這個角度來看,碑刻這一形式更多的是為了保存和傳播的妥協產物。刻工群體作為碑刻的重要參與者,直接影響了碑刻的質量。

刻工對于碑刻書法水平的影響不言而喻,除了官方的刻手外,民間亦有刻手,其水平則參差不齊,碑文的書法水平也各有上下。總而言之,刻手對于所刻內容是否熟悉,能否大致表達書家所書作品形意,對于在刻石時能否將作品的形意盡可能地表達出來,具有關鍵作用。若否,則不能較好地表達書家原意。

刻手因為刻石時的習慣,無意間也會對碑刻本身的風格進行二次創作。一般情況下,高明的刻手會忠實于原作,其二次創作的影響較小,而水平較差的刻手更容易對作品進行真正意義上的二次創作。一般來說,當一件作品的寫手地位較高,或者受到更多的官方關注時,書家的地位必然遠高于刻手。這種情況下,刻手不敢,也不會進行過多的自我表達,只求能盡可能地復原寫手的創作。而當碑刻本身的地位有限時,寫手與刻手的地位差距便不會過于懸殊,刻手的自主程度便會提升,這是由書家與刻手的地位上下限所決定的。

《雁塔圣教序》與《同州圣教序》都經歷了刻工的二次加工,但二次加工時取向不同。《雁塔圣教序》刻手標明為萬文韶。萬文韶,生卒年不詳,初唐間著名刻工,姓名見于歐陽詢《姚辯墓志》《化度寺邕禪師舍利塔銘》以及褚遂良楷書《雁塔圣教序》等碑刻。萬文韶對于褚遂良的書法有一定的理解,其在《雁塔圣教序》碑最后所書“萬文韶刻字”五字,想必非褚遂良手書,應為自己摹刻,水平雖不如褚遂良,但大致有其形意。按碑上記載,《雁塔圣教序》成碑于永徽四年(653年),正是褚遂良政治生涯的風光時期。他于永徽元年(650年)被貶黜同州,永徽三年(652年)征拜為吏部尚書,同時監修國史,加光祿大夫,又兼為太子賓客,永徽四年,又升為尚書右仆射,執掌朝政大權。《雁塔圣教序》的建立是兩代帝王意愿所在,《雁塔圣教序》的進展不但順利,且享有極高待遇,帝王撰文,名家書寫,名匠鐫刻。

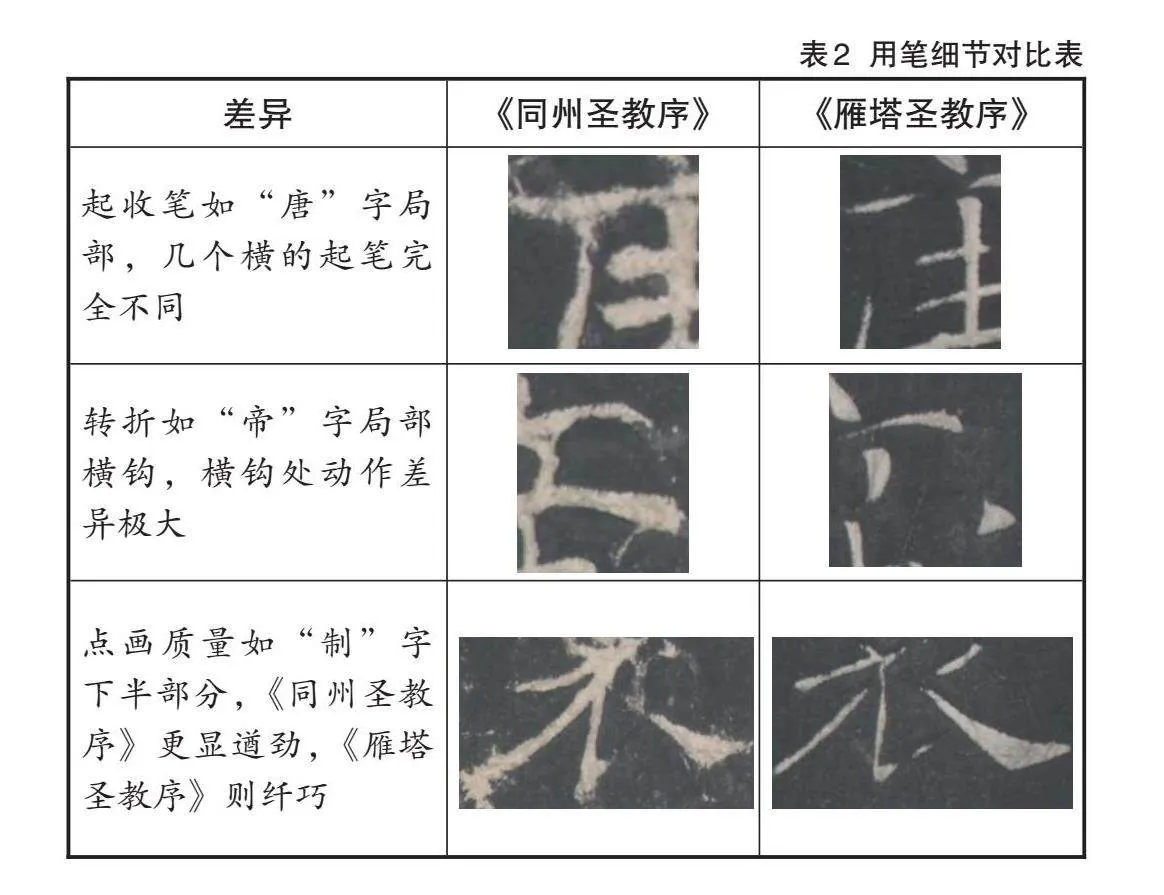

此后,永徽六年(655年)褚遂良同長孫無忌反對立武曌為后,遭貶黜,顯慶四年(659年)卒。顯慶五年(660年)十月,李治風疾發作,頭暈目眩,不能處理國家大事,武后正式參政。麟德元年(664年)高宗廢武后未遂,后二圣臨朝,武后勢力進一步擴張[6]。在這個時期,與褚遂良相關的碑刻不會有官方的參與。如為了彰顯東都地位、鞏固統治地位的《招提寺圣教序》(657年),便沒有采取褚遂良的書丹,而是讓王行滿重新書丹。因此,《同州圣教序》的刻立多半為私人行為而非官方行為,也就無知名刻手刻石。就目前所見的唐代記載而言,《雁塔圣教序》記載繁多,而《同州圣教序》的相關記錄則難以尋找。從對作者原意的忠實表現來言,《同州圣教序》的刊刻略遜于《雁塔圣教序》,更多的是刻手的自我表達。刻工的刊刻水平成為影響二碑藝術風格的一個重要因素,《同州圣教序》的刻手水平恐遠不如萬文韶(表2)。

三、結語

《雁塔圣教序》與《同州圣教序》是一對絕妙的對比對象,向我們揭示了在底本相近的情況下,刻工的二次創作如何塑造不同的藝術風格。在底本這一方面,《同州圣教序》較《雁塔圣教序》更加緊密,使得《同州圣教序》最后在藝術效果上形成了緊密嚴峻的風格特征;在刊刻這一方面,《同州圣教序》較《雁塔圣教序》更加粗略,反而增添了雄強的氣息。對于拓本這一載體的藝術風格進行關注,則必然要對其寫刻的過程有所了解,才能更加全面地看待作品本身。

參考文獻:

[1]石刻史料新編第一輯:第12冊[M].臺北:新文豐出版社,1982:8 819.

[2]石刻史料新編第一輯:第24冊[M].臺北:新文豐出版社,1982:17 968.

[3]石刻史料新編第二輯:第14冊[M].臺北:新文豐出版社,1979:10 668.

[4]石刻史料新編第一輯:第2冊[M].臺北:新文豐出版社,1982:837.

[5]上海書畫出版社.歷代書法論文選[M].上海:上海書畫出版社,1979:361.

[6]劉昫.舊唐書[M].北京:中華書局,1975:115.

作者簡介:

王一炎,碩士,泉州師范學院書法系教師。研究方向:書法史論。