舌三針聯合中藥治療橋腦梗死患者吞咽障礙的療效觀察

程曉娜,呂學海,郝棚娜,郎曉光,梁志娟

(河北省邯鄲市中心醫院,邯鄲 056000)

吞咽障礙是卒中后常見的并發癥,常發生于孤立性橋腦梗死患者,橋腦梗死約占所有急性椎基底動脈相關缺血性卒中的7%~15%,橋腦梗死因會損害雙側皮質延髓束,故而易導致吞咽肌功能障礙[1]。吞咽障礙增加食物誤吸、嗆咳、營養不足甚至病死的風險[2]。吞咽障礙的臨床治療目前包括增加食物黏度,調整患者頭部和身體姿勢以防止誤吸,以及吞咽康復訓練,吞咽康復療法主要有舌肌訓練、冷刺激、電刺激、生物反饋、中醫針刺及針藥并用治療,其中針刺已被證實可增加顱腦血氧供應,促進中樞神經系統功能恢復,重建上運動神經元與延髓運動核的連接,促使吞咽功能的恢復[3]。補陽還五湯補氣活血通絡,主治中風氣虛血瘀證及半身不遂,并可輔助治療中風后吞咽功能障礙[4];地黃飲子是治療中風后語言、吞咽和肢體運動障礙的常用方劑,具有滋補腎陰腎陽、開竅化痰的功效,在中風后遺癥治療中有較高的應用價值[5]。本研究擬采用舌三針聯合補陽還五湯合地黃飲子治療橋腦梗死合并吞咽障礙,觀察其臨床療效。

1 臨床資料

1.1 一般資料

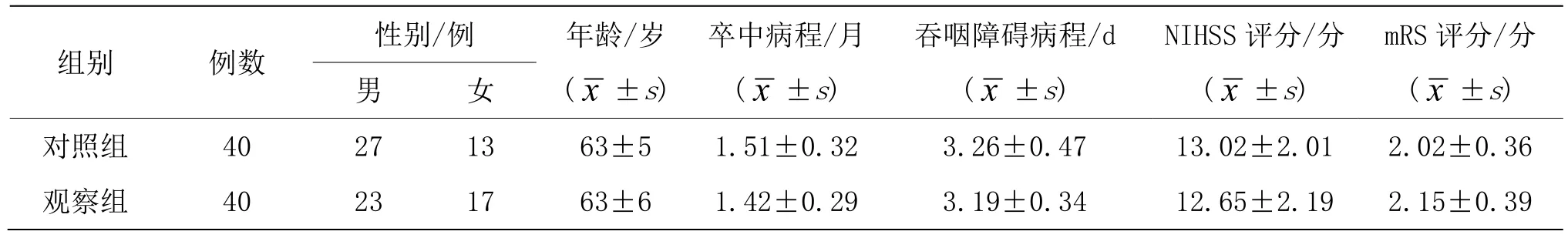

選擇2019年6月至2022年6月邯鄲市中心醫院收治的80例橋腦梗死合并吞咽障礙患者,采用隨機數字表法分為兩組,觀察組和對照組,每組40例。兩組性別、年齡、病程、美國國立衛生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale, NIHSS)評分和改良Rankin量表(modified Rankin scale, mRS)評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,詳見表1。本研究已獲得邯鄲市中心醫院倫理委員會批準(批號ZXYY20220549)。

表1 兩組一般資料比較

1.2 納入標準

首次經顱腦CT或MRI證實為缺血性卒中,符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[6]的診斷標準;經顱腦CT 或MRI 證實為單純橋腦梗死;存在吞咽反射減弱、喉部抬高降低、咳嗽等吞咽障礙的體征,洼田飲水試驗評分≥4 分[7],功能性經口攝食量表(functional oral intake scale, FOIS)評分≤5 分[8];年齡18 周歲以上,病情穩定。

1.3 排除標準

嗜睡或昏迷、氣管切開、面癱、構音障礙、舌頭受損等無法評估吞咽功能者;甲狀腺癌、食管癌、喉咽癌等其他原因所致吞咽障礙者;腦出血、既往有卒中病史、嚴重肝腎功能障礙者;合并卒中后認知障礙、血管性癡呆、帕金森或阿爾茨海默癥者;精神失常者;要求中途出院或自行退出者。

2 治療方法

2.1 對照組

予口服補陽還五湯合地黃飲子治療。組方為熟地30 g,山萸肉20 g,石斛20 g,肉蓯蓉20 g,巴戟天15 g,枸杞子20 g,麥冬20 g,五味子10 g,菖蒲15 g,遠志15 g,茯苓20 g,黃芪30 g,桃仁15 g,紅花15 g,川芎15 g,赤芍15 g,歸尾15 g,地龍15 g。中藥均由邯鄲市中心醫院中藥房提供和代煎,每日 1 劑,水煎成400 mL,分早晚2 次服用,共治療30 d。

2.2 觀察組

在對照組治療基礎上聯合舌三針針刺治療。取舌三針(上廉泉及其左右各1 寸)、金津、玉液和咽后壁穴,以及雙側翳風、風池和完骨穴。患者取坐位,穴位局部常規消毒后,采用0.30 mm×60 mm 針灸針進行針刺,翳風、風池和完骨穴均向喉結方向斜刺,進針2~2.5 寸,行高頻捻轉補法1 min,捻轉頻率為120~160 轉/min,捻轉幅度<90°;針刺舌三針時,向舌根方向刺入0.5~0.8 寸;留針20~30 min。患者張口,用壓舌板輕壓舌體,充分暴露咽后壁,在咽后壁兩側用0.35 mm×75 mm 針灸針點刺8~10 點;上卷舌,用三棱針點刺金津和玉液穴。每日1 次,共治療30 d。

3 治療效果

3.1 觀察指標

3.1.1 吞咽功能

治療前后分別采用洼田飲水試驗和FOIS 的評分評價患者吞咽功能。洼田飲水試驗[7]分為1~5 級,分別賦值0 分、2 分、4 分、6 分和8 分,得分越高說明吞咽功能越差。FOIS[8]分為1~7 級,分別賦值1 分、2分、3 分、4 分、5 分、6 分和7 分,得分越高說明吞咽功能越好。

3.1.2 生活質量

治療前后分別采用吞咽生活質量量表(swallowing-quality of life, SWAL-QOL)[9]評分評價患者的生活質量。SWAL-QOL 總分5~25 分,分數越高表示生活質量越好。

3.1.3 吞咽造影檢查指標

治療前后分別行吞咽造影檢查,評估誤吸[10]和吞咽困難程度[11]的評分以及定量參數[12](上食道括約肌開放時間和開放程度,以及咽收縮持續時間)。誤吸評分分為1 分無誤吸,2 分輕度誤吸,3~5 分中度誤吸,6~8 分重度誤吸。吞咽困難程度評分分為0 分正常,1~4 分輕度,5~8 分中度,9~12 分重度。

3.2 療效標準[13]

根據吞咽功能改善情況,結合洼田飲水試驗評分進行評價。

痊愈:洼田飲水試驗1 級。

顯效:洼田飲水試驗2 級或提高3 級。

有效:洼田飲水試驗3 級或提高2 級。

無效:未達有效標準。

總有效率=[(痊愈+顯效+有效)例數/總例數]×100%。

3.3 統計學方法

采用SPSS25.0統計軟件進行數據分析。符合正態分布的計量資料用均數±標準差進行描述,采用配對或獨立樣本t檢驗進行比較。計數資料以例表示,比較采用卡方檢驗。檢驗水準為α=0.05。

3.4 治療結果

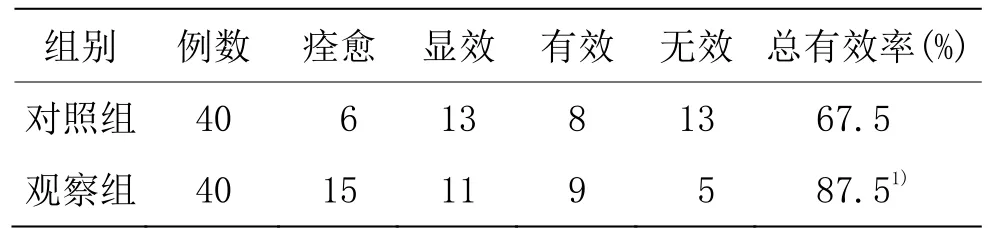

3.4.1 兩組臨床療效比較

觀察組總有效率為87.5%,對照組為67.5%,組間比較差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組臨床療效比較 單位:例

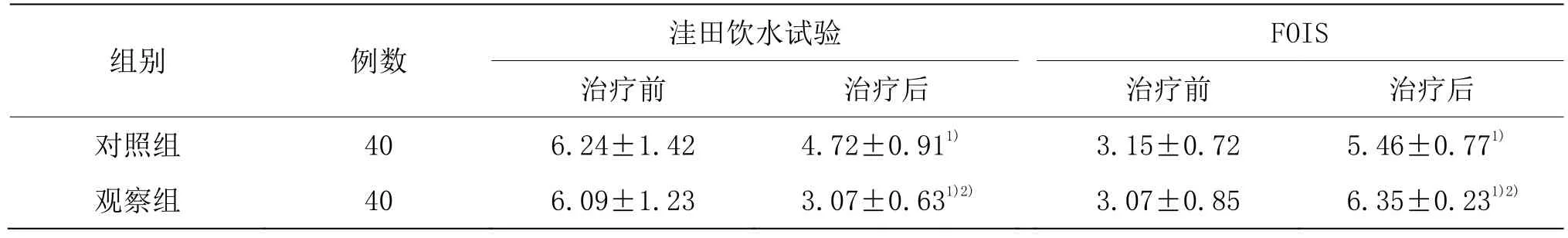

3.4.2 兩組治療前后洼田飲水試驗和FOIS 評分比較

治療前,兩組洼田飲水試驗和FOIS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組洼田飲水試驗和FOIS 評分均優于同組治療前(P<0.05),且觀察組洼田飲水試驗和 FOIS 評分均優于對照組(P<0.05)。詳見表3。

表3 兩組治療前后洼田飲水試驗和FOIS評分比較(±s) 單位:分

表3 兩組治療前后洼田飲水試驗和FOIS評分比較(±s) 單位:分

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與對照組比較2)P<0.05。

組別 例數 洼田飲水試驗 FOIS治療前 治療后 治療前 治療后對照組 40 6.24±1.42 4.72±0.911) 3.15±0.72 5.46±0.771)觀察組 40 6.09±1.23 3.07±0.631)2) 3.07±0.85 6.35±0.231)2)

3.4.3 兩組治療前后誤吸和吞咽困難程度評分比較

治療前,兩組誤吸和吞咽困難程度評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組誤吸和吞咽困難程度評分均低于同組治療前(P<0.05),觀察組誤吸和吞咽困難程度評分均低于對照組(P<0.05)。詳見表4。

表4 兩組治療前后誤吸和吞咽困難程度評分比較(±s) 單位:分

表4 兩組治療前后誤吸和吞咽困難程度評分比較(±s) 單位:分

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與對照組比較2)P<0.05。

組別 例數 誤吸 吞咽困難程度治療前 治療后 治療前 治療后對照組 40 6.20±1.27 4.90±0.771) 8.55±2.77 6.90±1.871)觀察組 40 6.27±1.36 3.15±0.621)2) 8.63±2.85 5.15±1.331)2)

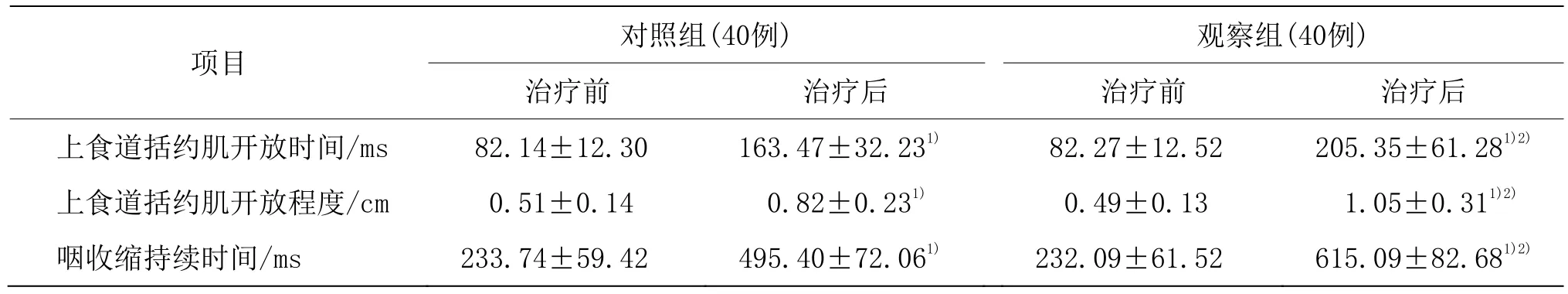

3.4.4 兩組治療前后上食道括約肌開放時間和開放程度及咽收縮持續時間比較

治療前,兩組上食道括約肌開放時間和開放程度及咽收縮持續時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組上食道括約肌開放時間和開放程度及咽收縮持續時間比較,差異均具有統計學意義(P<0.05);觀察組上食道括約肌開放時間和開放程度及咽收縮持續時間優于對照組(P<0.05)。詳見表5。

表5 兩組治療前后上食道括約肌開放時間和開放程度及咽收縮持續時間比較(±s)

表5 兩組治療前后上食道括約肌開放時間和開放程度及咽收縮持續時間比較(±s)

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與對照組比較2)P<0.05。

項目 對照組(40例) 觀察組(40例)治療前 治療后 治療前 治療后上食道括約肌開放時間/ms 82.14±12.30 163.47±32.231) 82.27±12.52 205.35±61.281)2)上食道括約肌開放程度/cm 0.51±0.14 0.82±0.231) 0.49±0.13 1.05±0.311)2)咽收縮持續時間/ms 233.74±59.42 495.40±72.061) 232.09±61.52 615.09±82.681)2)

3.4.5 兩組治療前后SWAL-QOL 評分比較

治療前,兩組SWAL-QOL 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組SWAL-QOL 評分高于同組治療前(P<0.05),且觀察組SWAL-QOL 評分高于對照組(P<0.05)。詳見表6。

表6 兩組治療前后SWAL-QOL評分比較(±s) 單位:分

表6 兩組治療前后SWAL-QOL評分比較(±s) 單位:分

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與對照組比較2)P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后對照組 40 8.22±2.15 13.75±2.371)觀察組 40 8.01±1.35 19.50±4.051)2)

4 討論

吞咽障礙屬于中醫學“中風舌本病”“喉痹”“喑痱”等范疇,由于臟腑功能失調、正氣虛弱、情志過度、疲勞內傷、天氣驟變等因素致使痰熱內生、心火亢盛、氣血逆亂,風、火、痰、瘀邪上蒙腦竅,引起神竅閉塞、咽竅失靈、舌竅失養,故而發生吞咽障礙。本病病位在舌咽,病癥為咽、喉、舌瘀阻,病機為肝腎陰虛、氣虛血瘀、風火相煽、痰濕壅盛,本虛標實[14-15]。針刺和中藥是中醫治療中風后遺癥的重要組成部分,針刺外治與中藥內服相結合的綜合治療方法在中風后遺癥治療中已表現出突出的優勢和療效[16-17]。

舌三針第一針取上廉泉穴,第二、三針取上廉泉穴左右各旁開1 寸處。上廉泉穴位于廉泉穴上1 寸凹陷處,為舌下兩脈,具有清咽利舌、疏風泄熱的功效,主治舌強、舌下神經麻痹、語言不清、啞證、失語等。《針灸甲乙經·卷十二》:“廉泉一穴……治舌下腫,難言,涎出,口噤,舌根急縮,下食難。”《醫學綱目》:“舌下腫言語不利、口掩、舌根急縮,針刺廉泉穴,得氣即泄。”上廉泉穴是吞咽肌群密集區域,也是吞咽神經肌電反應區,針刺上廉泉穴可興奮運動神經纖維,并將信號傳至大腦皮質和延髓中樞,修復神經回路,促使吞咽神經功能的恢復[18]。本研究結合舌三針和頸項部穴位,在舌三針基礎上聯合翳風、風池、完骨、金津和玉液穴。翳風屬手少陽三焦經,針刺可聰耳通竅、散內泄熱;翳風穴位于耳垂后,分布有豐富的舌咽相關神經叢,向喉結方向針刺翳風穴可產生較強和持久的刺激,并將信號通過舌咽神經、舌下神經和迷走神經傳遞至大腦皮層,重建中樞吞咽反射通路,促使吞咽功能的恢復[19]。金津和玉液穴具有消痰通絡利竅的作用,針刺可改善局部血液循環,激發腦神經興奮性,促進舌肌運動功能恢復[20]。風池穴為足少陽和陽維之會,針刺風池穴有壯陽益氣、調肝熄風和通絡開竅的作用。諸穴同用發揮行氣活血、通經活絡、清咽利舌開竅的功效。

補陽還五湯是治療中風的經典理血劑,可補氣活血通絡,主治因氣虛血瘀導致的中風,對半身不遂、口眼?斜、語言謇澀、口角流涎等有較好的療效。補陽還五湯方中黃芪補氣升陽、去瘀通絡,當歸補血活血,桃仁和紅花活血化瘀,赤芍和川芎行氣活血,地龍力專善走以行藥力,諸藥共用增加活血祛瘀的效果。地黃飲子是治療中風的經典補益劑,可滋腎陰、補腎陽和開竅化痰,主治下元虛衰、痰濁上泛所致舌強不能言、足廢不能用、口干不欲飲之喑痱證。地黃飲子方中熟地和麥冬可滋陰補血,山萸肉、石斛、肉蓯蓉和五味子可補益肝腎、滋陰清熱生津,菖蒲和遠志可開竅豁痰、理氣活血。兩方合用既可活血化瘀通絡,治療風火相煽、痰濕壅盛和氣逆血瘀之標證;又可以滋陰補腎和補氣益血,治療腎陰不足及氣血虛弱之實證;有調和陰陽、育陰配陽和標本兼治的作用。現代研究顯示補陽還五湯可通過窖蛋白-1 激活磷脂酰肌醇3 激酶/蛋白激酶B信號通路,抑制磷酸酯酶與張力蛋白同源物蛋白表達,減輕神經損傷程度[21]。地黃飲子可減輕大鼠腦缺血再灌注損傷,縮小梗死面積,并促使損傷神經修復[22]。本研究觀察組采用舌三針聯合補陽還五湯合地黃飲子治療,總有效率高于對照組,且治療后蛙田飲水試驗評分、誤吸評分和吞咽困難程度評分均低于對照組,FOIS評分、上食道括約肌開放時間、上食道括約肌開放程度、咽收縮持續時間以及SWAL-QOL 評分均高于對照組。研究結果表明,舌三針針刺聯合補陽還五湯合地黃飲子治療可能發揮協同作用,有助于促進卒中后神經功能恢復,改善患者吞咽功能。

綜上,舌三針聯合補陽還五湯合地黃飲子可明顯改善橋腦梗死合并吞咽障礙患者的吞咽功能,提高患者生活質量,療效優于單純口服中藥治療。