撳針聯合中藥治療卒中后吞咽障礙的療效觀察及對吞咽肌群表面肌電信號的影響

凌婷婷,金微微,余智智

(浙江中醫藥大學附屬溫州市中醫院,溫州 325000)

卒中是臨床上常見且高發的腦血管病變之一,以腦血管動脈粥樣硬化為主要致病基礎,高血壓、高血脂和糖尿病均為本病的危險因素。分為出血性卒中與缺血性卒中,其中缺血性卒中更為高發[1-3]。卒中發生后患者可見腦部缺血和(或)缺氧性損傷,導致不同程度的神經功能缺損。患者多遺留有肢體活動障礙、感覺異常、認知障礙、言語謇澀、吞咽不良等癥狀。發生卒中后吞咽障礙的風險較高,多因吞咽功能相關的神經、肌肉發生缺血性損傷而形成。吞咽障礙可因吞咽功能受限而致正常飲食行為困難,從而誘發患者營養狀態下降、脫水以及免疫功能降低,同時在飲食過程中易發生咳嗆而誘發誤吸,形成吸入性肺炎,影響患者的生存質量。吞咽過程可劃分為口腔、咽及食管3 個階段。口腔時期是整體吞咽的首階段,如發生障礙則直接干擾全部吞咽過程[4-6]。西醫學治療卒中以開通責任血管、恢復腦部血供以及預防高凝狀態等為主,在恢復患者神經功能缺損、改善吞咽功能等方面尚無顯著療效。中醫學治療卒中后吞咽障礙具有治療方法多樣、病治根本、經驗豐富等獨特優勢。撳針為中醫特色療法,具有針感維持時間長、療效理想等特點。本研究旨在觀察撳針聯合通竅利咽方治療卒中后吞咽障礙的臨床療效及其對患者吞咽肌群表面肌電信號的影響。

1 臨床資料

1.1 一般資料

選取2021 年2 月至2022 年9 月在溫州市中醫院接受治療的90 例卒中后吞咽障礙的患者,將納入的患者按隨機數字表法平均分為常規組與觀察組,每組45 例。常規組中男23 例,女22 例;年齡56~75 歲,平均(67±5)歲;洼田飲水試驗分級3 級27 例,4 級11 例,5 級7 例。觀察組中男24 例,女21 例;年齡57~75 歲,平均(67±5)歲;洼田飲水試驗分級3 級25 例,4 級12 例,5 級8 例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

參照《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[7]《各類腦血管疾病診斷要點》[8]中卒中的診斷標準。參照《中國吞咽障礙評估與治療專家共識(2017 年版)》[9]中吞咽障礙的診斷標準。出現吞咽不良、有嗆咳、發音不清等癥狀;或見口腔內各肌群力量異常、面肌活動異常;舌肌出現萎縮、振顫;咽與下頜反射異常;錐體有束征;球麻痹。具備上述癥狀中2 項且兼有吞咽障礙,并經吞咽造影檢查和軟式喉內窺鏡吞咽功能檢查確診。吞咽障礙程度參照洼田飲水試驗與藤島一郎吞咽療效評價標準進行評估[10-11]。

1.3 納入標準

符合上述診斷標準;年齡18~75 歲;生命體征平穩;意識清晰,無明顯認知障礙;吞咽障礙病程為1 周至3個月;洼田飲水試驗分級為3~5級,藤島一郎吞咽療效評價為1~9 分;能配合完成相關檢測;患者及家屬知情且自愿參加,并簽署知情同意書。

1.4 排除標準

其他原因導致的吞咽障礙者;合并精神癥狀者;合并顱腦外傷或其他器官功能不全者;有嚴重感染性疾病,或有血液系統惡性疾病,或有惡性腫瘤者;處于特殊生理期;對本研究中藥物過敏,或對治療方法不耐受者;治療過程中發生心、腦血管其他急性疾病或創傷者。

2 治療方法

2.1 常規組

予常規康復訓練及飲食護理。患者取30°仰臥且頸部前傾的體位,偏癱患者墊高健側肩背部,于健側喂食;練習空口吞咽動作,予溫開水5 mL 反復飲用、嚼口香糖等;以舌舔口腔內壁、叩齒等練習以增強口腔內肌群力量。不能飲用稀薄液體的,則在稀液體中加入增稠劑以增加黏度,制成蜂蜜樣或布丁樣增稠液體飲用,以減少誤吸;有頰部食物殘留、咀嚼后固體食物滯留于咽部等情況的,則采用泥狀食物,更有利于吞咽。

2.2 觀察組

在常規組治療基礎上,采用撳針聯合口服通竅利咽方治療。通竅利咽方組成為姜半夏10 g,制南星6 g,石菖蒲10 g,瓜蔞10 g,紅花5 g,赤芍10 g,川芎10 g,當歸10 g,地龍10 g,全蝎6 g,丹參10 g,黃芪15 g,枳實10 g,甘草5 g。中藥飲片由溫州市中醫院中藥房統一提供,每日1 劑,常規水煎2 次,合并2 次藥汁,每次300 mL,分早晚2 次溫服。連續服用2 周。撳針治療取風池、供血、吞咽、治嗆和廉泉穴以及雙側夾廉泉穴、C3~C5夾脊穴和阿是穴。穴位處皮膚常規消毒,使用0.25 mm×2.00 mm 一次性無菌撳針,用已消毒的醫用鑷子夾持帶有撳針的醫用膠帶,用撳針的針尖刺入穴位,固定撳針,留針24 h,指導患者按時配合做吞咽動作,每日3~5 次,每次2~5 min。撳針隔日換1 次,共治療2 周。

3 治療效果

3.1 觀察指標

3.1.1 美國國立衛生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale, NIHSS)[12]評分

治療前后分別采用NIHSS 評估兩組患者神經功能缺損程度。意識水平、意識水平提問、意識水平指令、凝視及視野正常計0 分,嚴重計3 分;無面癱計0 分,輕微面癱計1 分,部分面癱計2 分,完全面癱計3 分;上肢運動功能可維持上肢在要求位置10 s 計0 分,上肢肢體殘疾計9 分;下肢運動功能計分與上肢相同;共濟失調、感覺、語言、構音障礙及忽視癥均正常計0 分,輕度計1 分,重度計2 分。NIHSS 評分越高提示神經功能缺損越嚴重。

3.1.2 標準吞咽功能評價量表(standardized swallowing assessment, SSA)[13]和改良曼恩吞咽能力評估量表(Mann assessment of swallowing ability,MASA)[14]評分

治療前后分別采用SSA和MASA評估患者的吞咽功能。SSA 總分18~46 分,分值越高表示吞咽功能越差;MASA 總分100 分,分值越低表示患者吞咽功能越差。

3.1.3 吞咽生活質量量表(swallowing-quality of life, SWAL-QOL)[15]

SWAL-QOL 總分為220 分,分值越低表示患者生存質量越差。

3.1.4 舌骨喉活動度

治療前后分別用F113-5 醫用X 射線電視系統(上海寰熙醫療器械有限公司)檢測兩組患者舌骨上移、舌骨前移、甲狀軟骨上移和甲狀軟骨前移距離。

3.1.5 吞咽肌群表面肌電信號

治療前后分別用delsys全無線GPS表面肌電測試儀(世紀天鴻國際集團有限公司生產,型號DELSYS Trigno Mobile)檢測兩組患者空吞與吞咽5 mL 溫水時最大振幅值、平均振幅值和吞咽時間。

3.1.6 腦血流動力學指標

治療前后分別用MEDENG 35CA30 型腦血管血流動力學分析儀測定兩組患者腦血管平均血流量、平均血流速度、脈搏波速度、血管特性阻抗和外周阻力。

3.1.7 不良反應發生情況

觀察并記錄兩組治療過程中不良反應發生情況。

3.2 療效標準

參照洼田飲水試驗與藤島一郎吞咽療效評價標準進行評估[10-11]。

痊愈:吞咽正常,洼田飲水試驗為1 級,藤島一郎吞咽療效評價評分為10 分。

有效:洼田飲水試驗為2 級或以下,或較治療前降低1 級及以上,或者藤島一郎吞咽療效評價評分升高3 分及以上。

無效:未見明顯好轉,洼田飲水試驗為3 級及以上,或藤島一郎吞咽療效評價評分升高不足3 分。

3.3 統計學方法

用SPSS25.0統計軟件進行數據分析。計量資料采用K-S檢測分布狀態,若符合正態分布則用均數±標準差表示,組內比較采用配對t檢驗,組間比較采用獨立t檢驗。計數資料比較采用卡方檢驗,等級資料比較采用秩和檢驗。以P<0.05表示差異有統計學意義。

3.4 治療結果

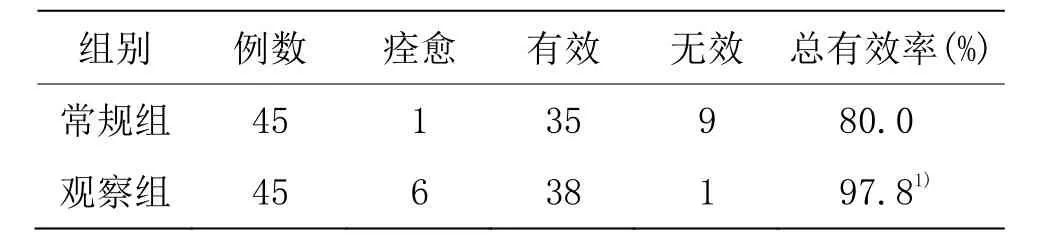

3.4.1 兩組臨床療效比較

觀察組總有效率高于常規組,組間比較差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組臨床療效比較 單位:例

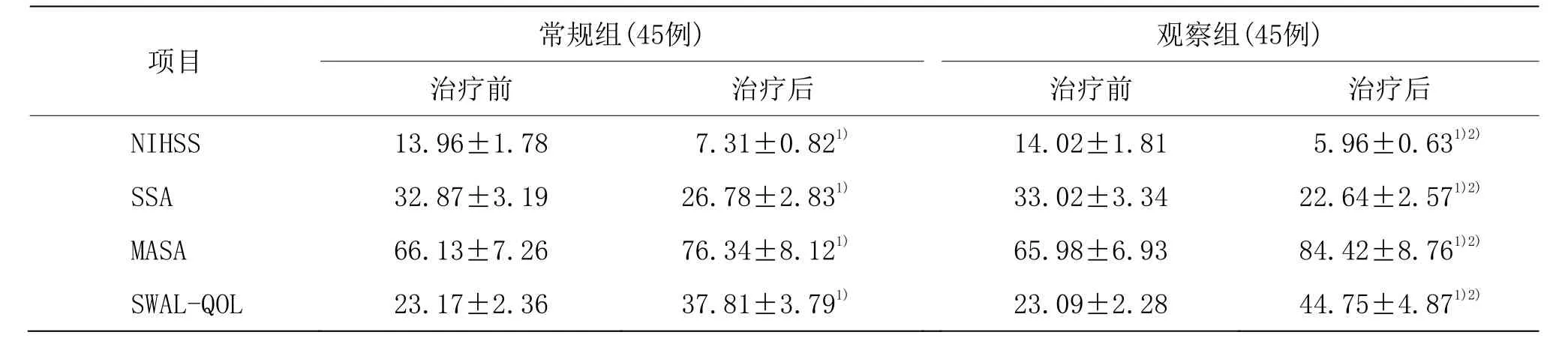

3.4.2 兩組治療前后NIHSS、SSA、MASA 和SWAL-QOL評分比較

治療前,兩組NIHSS、SSA、MASA 和SWAL-QOL 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組NIHSS 和SSA 評分較治療前降低(P<0.05),MASA 和SWAL-QOL 評分較治療前升高(P<0.05);且觀察組NIHSS 和SSA 評分低于常規組(P<0.05),MASA 和SWAL-QOL 評分高于常規組(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組治療前后NIHSS、SSA、MASA和SWAL-QOL評分比較(±s) 單位:分

表2 兩組治療前后NIHSS、SSA、MASA和SWAL-QOL評分比較(±s) 單位:分

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與常規組比較2)P<0.05。

項目 常規組(45例) 觀察組(45例)治療前 治療后 治療前 治療后NIHSS 13.96±1.78 7.31±0.821) 14.02±1.81 5.96±0.631)2)SSA 32.87±3.19 26.78±2.831) 33.02±3.34 22.64±2.571)2)MASA 66.13±7.26 76.34±8.121) 65.98±6.93 84.42±8.761)2)SWAL-QOL 23.17±2.36 37.81±3.791) 23.09±2.28 44.75±4.871)2)

3.4.3 兩組治療前后舌骨喉活動度比較

治療前,兩組舌骨喉活動度各項指標比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組舌骨上移、舌骨前移和甲狀軟骨上移距離均大于同組治療前(P<0.05),觀察組甲狀軟骨前移距離大于治療前(P<0.05)。治療后,觀察組舌骨上移和舌骨前移距離均大于常規組(P<0.05)。詳見表3。

表3 兩組治療前后舌骨喉活動度比較(±s) 單位:mm

表3 兩組治療前后舌骨喉活動度比較(±s) 單位:mm

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與常規組比較2)P<0.05。

項目 常規組(45例) 觀察組(45例)治療前 治療后 治療前 治療后舌骨上移距離 12.18±1.36 14.03±1.471) 11.96±1.29 17.37±1.751)2)舌骨前移距離 2.91±0.29 3.76±0.411) 2.89±0.28 6.91±0.691)2)甲狀軟骨上移距離 19.61±1.98 20.49±2.051) 19.59±1.96 21.36±2.191)甲狀軟骨前移距離 4.18±0.43 4.36±0.46 4.21±0.45 4.49±0.491)

3.4.4 兩組治療前后吞咽肌群表面肌電信號指標比較

治療前,兩組空吞與吞咽5 mL 溫水時最大振幅值、平均振幅值和吞咽時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組空吞與吞咽5 mL 溫水時最大振幅值、平均振幅值和吞咽時間均較治療前降低,差異均具有統計學意義(P<0.05);觀察組上述吞咽肌群表面肌電信號指標均優于對照組(P<0.05)。詳見表4。

表4 兩組治療前后吞咽肌群表面肌電信號指標比較(±s)

表4 兩組治療前后吞咽肌群表面肌電信號指標比較(±s)

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與常規組比較2)P<0.05。

動作 項目 常規組(45例) 觀察組(45例)治療前 治療后 治療前 治療后最大振幅值/μV 55.98±6.12 51.74±5.361) 60.05±6.23 48.92±4.971)2)空吞 平均振幅值/μV 20.96±2.17 18.51±1.861) 21.02±2.21 17.68±1.791)2)吞咽時間/s 3.06±0.31 2.02±0.221) 3.08±0.32 1.69±0.171)2)最大振幅值/μV 57.84±6.23 54.65±5.471) 58.02±6.42 51.17±5.291)2)吞咽5 mL溫水 平均振幅值/μV 21.39±2.48 20.05±2.091) 21.42±2.51 18.92±1.891)2)吞咽時間/s 3.29±0.34 2.18±0.271) 3.31±0.36 1.82±0.191)2)

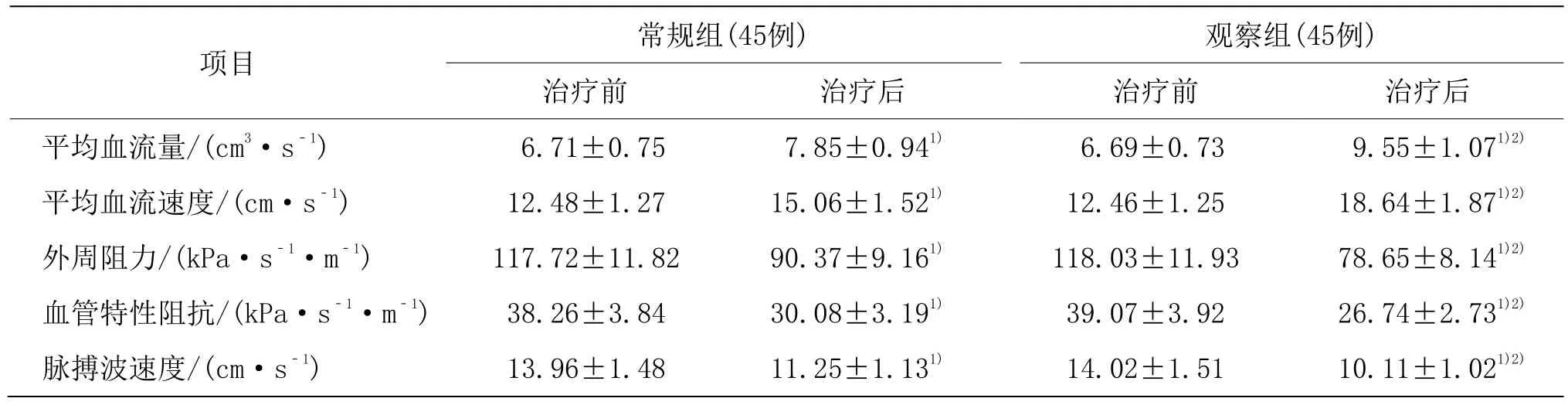

3.4.5 兩組治療前后腦血流動力學指標比較

治療前,兩組腦血流動力學指標比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組腦血管平均血流量和平均血流速度均較治療前提高(P<0.05),脈搏波速度、血管特性阻抗和外周阻力均較治療前降低(P<0.05)。觀察組治療后腦血管平均血流量和平均血流速度均高于常規組(P<0.05),脈搏波速度、血管特性阻抗和外周阻力均低于常規組(P<0.05)。詳見表5。

表5 兩組治療前后腦血流動力學指標比較(±s)

表5 兩組治療前后腦血流動力學指標比較(±s)

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與常規組比較2)P<0.05。

項目 常規組(45例) 觀察組(45例)治療前 治療后 治療前 治療后平均血流量/(cm3·s-1) 6.71±0.75 7.85±0.941) 6.69±0.73 9.55±1.071)2)平均血流速度/(cm·s-1) 12.48±1.27 15.06±1.521) 12.46±1.25 18.64±1.871)2)外周阻力/(kPa·s-1·m-1) 117.72±11.82 90.37±9.161) 118.03±11.93 78.65±8.141)2)血管特性阻抗/(kPa·s-1·m-1) 38.26±3.84 30.08±3.191) 39.07±3.92 26.74±2.731)2)脈搏波速度/(cm·s-1) 13.96±1.48 11.25±1.131) 14.02±1.51 10.11±1.021)2)

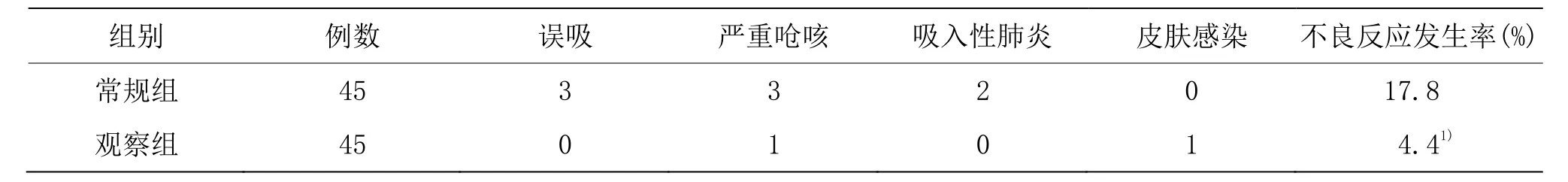

3.5 兩組不良反應發生情況比較

觀察組不良反應發生率低于常規組,組間差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表6。

表6 兩組不良反應發生情況比較 單位:例

4 討論

吞咽是人體的常規反射功能之一,其機制十分復雜,吞咽全程由口腔、咽、喉、食管等協同配合完成。卒中發生后對于患者的神經功能形成不同程度的損傷,當三叉神經、面神經、舌下神經等神經組織形成損傷時,可發生卒中后口唇閉合不全、下頜運動功能障礙、舌肌運動功能障礙、面頰肌麻痹痙攣等癥狀,可導致患者口腔內食物哽咽、食管運送阻滯,形成吞咽功能障礙。吞咽障礙可導致患者營養攝入不足,不僅可影響患者卒中的恢復,并可導致免疫功能下降,甚至可能因誤吸誘發吸入性肺炎而危及生命安全。目前治療卒中后吞咽障礙尚無特效藥物和療法,主要通過功能訓練、刺激反饋等方法進行治療,但其療效有限。

中醫學是中國傳統醫學之一,其治療中風后遺癥有悠久歷史。中醫治療本病的方式較多,且因辨證施治、標本兼治的醫學理論基礎,使中醫治療具有獨特優勢。中醫理論將卒中吞咽功能障礙歸納入“喉痹”“喑痱”“風痱”“中風舌本病”等范疇[16-17]。本病以本虛標實、氣虛血瘀、痰濁阻竅為病機,病位雖主要在于舌、咽與腦,然與五臟密切相關。通竅利咽方為溫州市中醫院卒中后康復治療的經驗方劑,方中姜半夏和制南星可清化熱痰,熄風定驚;石菖蒲和瓜蔞可通竅醒神,化痰散結;紅花和川芎可活血行氣,祛瘀通絡;赤芍可清熱涼血,散瘀止痛;當歸補血活血,養血和營;地龍和全蝎可通經活絡,祛瘀止痛;丹參可活血祛瘀,通絡止痛;黃芪可益氣健脾,補氣養血,使氣行則血行;枳實可化痰消痞,破氣消積;甘草解毒并調和諸藥。全方共奏補氣行血、活血通絡、豁痰開竅、醒神除痹之功,恰對應中風后吞咽障礙氣虛血瘀及痰濁阻竅的病因病機。

撳針是臨床皮內針的常見類型,又稱“埋針”,是中醫特色療法之一[18]。治療時將垂直于針身的環形針尾的小型針具,刺入并固定于穴位皮膚內,較長時間留置埋針,能夠長時間維持針感,可有效調理經絡臟腑氣機,實現治療目的。撳針埋針是由古代中醫針刺法發展形成的一種現代皮內針療法,其通過長期刺激穴位發揮疏通經絡、調節氣血、調整陰陽等功效。本研究采用撳針治療卒中后吞咽障礙,基于中醫經絡理論,結合現代解剖學與神經功能,取風池、供血、吞咽、治嗆和廉泉穴以及雙側夾廉泉、C3~C5夾脊穴和阿是穴進行治療。風池穴為陽維脈的交會穴,陽維脈又通督脈,督脈入絡腦,“腦為元神之腑”,因此風池穴多用于治療神智類疾病,有行氣活血、醒腦開竅、升陽補氣之功效,有助于改善顱內供血不足、促進大腦血液循環,是治療卒中后腦供血不足之要穴。供血穴為C6橫突孔,刺激該穴位對推動椎動脈血流,恢復椎動脈供血有積極意義。吞咽處于舌骨至喉結的中點,向外0.5 寸,其內分布喉上神經。治嗆為經外奇穴,廉泉穴下緣0.3 寸為該穴,受迷走神經的支配,刺激該穴可對嗆咳、下咽不利有治療作用,該穴與吞咽穴聯合應用有促進局部神經修復,有利于咽喉神經功能重建。廉泉穴屬任脈,為陰維和任脈之會,是治療吞咽障礙的核心穴位,該穴可主治舌下腫大、流涎、舌根活動不良等癥。夾脊穴于腰背部排列,處于膀胱經與督脈旁,對各種誘因形成的神經功能失常有治療作用,因其靠近延髓的吞咽反射神經中樞,針刺后可發揮激活神經的功效。阿是穴以患者個人感受選穴,能疏通經脈,調達氣血。撳針上述穴位可調暢咽部氣機,啟咽開竅,祛痰散結。同時,撳針可維持穩定的針感,不斷促進經絡氣血運行,有效改善局部血液循環,激活并強化吞咽肌群收縮,從而促進吞咽動作重構,改善吞咽功能。

本研究結果表明,觀察組臨床療效優于常規組,提示撳針聯合通竅利咽方治療可有效提高卒中后吞咽障礙的臨床療效。治療后,兩組NIHSS 與SSA 評分均低于治療前,MASA 與SWAL-QOL 評分均高于治療前;且觀察組NIHSS 與SSA 評分低于常規組,MASA 與SWAL-QOL 評分高于常規組;提示撳針聯合通竅利咽方治療能減輕卒中患者神經功能缺損,改善吞咽功能,提高生存質量。本研究結果顯示,撳針聯合通竅利咽方治療可改善舌骨上移和舌骨前移,為口腔內食物的轉運奠定良好基礎。本研究吞咽肌群表面肌電信號檢測結果可知,撳針聯合通竅利咽方治療的改善效果更顯著。結果還表明,撳針聯合通竅利咽方治療更好地促進患者腦部血供,為神經細胞的修復提供了良好的循環保證。撳針聯合通竅利咽方治療的不良反應總發生率更低。

綜上所述,在常規康復訓練基礎上,撳針聯合通竅利咽方治療卒中后吞咽障礙的臨床療效優于單一中藥治療,可促進神經功能恢復,改善患者吞咽功能和吞咽肌群表面肌電信號,提高腦血流動力學指標,且不良反應發生風險較低。