化膿灸治療變應性咳嗽的療效觀察及對血清總IgE 的影響

陳怡文,蘇秀貞,劉穎,趙麗娜,劉含笑,曹俊,路雪晴,朱海亮

(1.山東中醫(yī)藥大學,濟南 250000;2.濰坊市中醫(yī)院,濰坊 261000;3.濰坊醫(yī)學院,濰坊 261000)

變應性咳嗽(atopic cough, AC)屬于慢性咳嗽,由日本學者藤村政樹于1992 年定義[1],占我國慢性咳嗽病因的13.2%[2]。該病主要病因為環(huán)境、感染和遺傳因素,也可能與其他慢性咳嗽疾病有關[3],是變態(tài)反應疾病之一,臨床主要表現為陣發(fā)性、刺激性干咳,并伴咽喉發(fā)癢。目前發(fā)病機制尚不明確,普遍認為機體接觸過敏原后,誘發(fā)免疫系統(tǒng)產生由免疫球蛋白E(immunogloublin E, IgE)介導的變應性炎性反應[4]。臨床西藥主要用糖皮質激素或抗組胺藥物治療,可緩解部分癥狀,但遠期治療效果差[5]。改良無痛麥粒化膿灸是繼承傳統(tǒng)灸法優(yōu)勢并進一步優(yōu)化的艾灸方法,在治療免疫功能異常相關疾病上具有一定的優(yōu)勢。

1 臨床資料

1.1 一般資料

選取2021 年9 月至2022 年9 月濰坊市中醫(yī)院東院區(qū)針灸科和肺病科門診的AC患者80例,隨機分為試驗組和對照組,每組40 例。兩組一般資料比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性,詳見表1。本研究通過濰坊市中醫(yī)院倫理委員會批準(批號 2022-WFSZYY-003)。

表1 兩組一般資料比較

1.2 診斷標準

參照《咳嗽的診斷與治療指南(2015)》[6]制定診斷標準。符合以下4 條。慢性咳嗽,多為刺激性干咳;肺通氣功能正常,支氣管激發(fā)試驗陰性;誘導痰嗜酸粒細胞不增高;糖皮質激素或抗組胺藥治療有效。并具有下列指征之一,有變應性疾病史或變應原接觸史,變應原皮試陽性,血清總IgE 或特異性IgE 增高。

1.3 納入標準

參照《咳嗽中醫(yī)診療專家共識意見(2021)》[7]和《咳嗽的診斷與治療指南(2015)》[6]制定。符合上述診斷標準;病程大于8 周;年齡18~60 歲;就診前1 個月內未接受除富馬酸酮替芬片以外其他治療;參與本次研究的患者或其家屬知情同意,并簽署知情同意書。

1.4 排除標準

急性或亞急性咳嗽患者;其他慢性咳嗽疾病患者;艾絨過敏者;合并嚴重的高血壓、心臟病、肝功能和腎功能不全等慢性疾病者;嚴重精神疾病者;妊娠或哺乳期者。

1.5 剔除標準

未按本試驗治療計劃進行治療者。

2 治療方法

2.1 對照組

予富馬酸酮替芬片(江蘇瑞年前進制藥有限公司,每片1 mg),口服,每次1 mg,每日2 次,共治療8 周。

2.2 試驗組

在對照組治療的基礎上,行改良無痛麥粒化膿灸治療。囑患者取俯臥位并暴露背部,取雙側風門和肺俞穴,穴位常規(guī)消毒,干燥后取少量凡士林涂抹于穴位處,把金艾絨揉搓成芝麻粒到小麥粒大小的梭形艾炷,將較尖一端粘于穴位處,使艾炷保持與皮膚垂直,用火機外焰點燃另一端,待艾炷全部燃盡后,用鑷子夾除灰燼,并用無菌棉球輕拭干凈,之后每施1 壯即重復上述操作1 次。每穴根據皮膚顏色變化施灸3~9 壯,艾炷由小壯用起,逐漸增大,至麥粒大即停止增大,皮膚顏色變化以淡紅色為宜。根據穴位灸瘡發(fā)起情況,每周施灸3 次,待局部發(fā)起灸瘡后即停止施灸,至灸瘡結痂消退即為1 個療程治療結束,可進行下1 個療程治療。治療時間為8 周。

3 治療效果

3.1 觀察指標

3.1.1 視覺模擬量表(visual analog scale, VAS)評分

患者根據自己的咳嗽癥狀的輕重程度進行VAS 評分,0 分表示無咳嗽,10 分表示咳嗽最嚴重。

3.1.2 咳嗽癥狀評分

治療前后對兩組患者咳嗽癥狀評分,參照《咳嗽的診斷與治療指南(2015)》[6]咳嗽癥狀按照輕重分為0~3 分4 個等級。日間咳嗽方面,無咳嗽發(fā)作計0 分,咳嗽偶然發(fā)作計1 分,咳嗽頻繁發(fā)作計2 分,咳嗽頻繁發(fā)作并影響日常生活計3 分。夜間咳嗽方面,無咳嗽發(fā)作計0 分,咳嗽偶然發(fā)作計1 分,夜間咳嗽頻繁發(fā)作計2 分,咳嗽頻繁發(fā)作并影響夜間睡眠計3 分。分別統(tǒng)計日間咳嗽和夜間咳嗽評分,咳嗽癥狀評分越高表明疾病越嚴重。

3.1.3 血清總IgE 水平

分別取患者治療前和治療后空腹靜脈血并檢測血清總IgE 水平。

3.1.4 中醫(yī)證候積分

參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[8]擬定咳嗽和咽癢癥狀進行評分。按癥狀輕重分為4 個等級并賦分0~3 分,評分越高表明病情越重。

3.2 療效標準[8]

3.3 統(tǒng)計學方法

采用SPSS21.0統(tǒng)計軟件進行統(tǒng)計分析。符合正態(tài)分布的計量資料用均數±標準差表示,組內比較采用配對樣本t檢驗,組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態(tài)分布的計量資料用中位數(四分位數間距)表示,比較采用非參數檢驗。等級資料比較采用非參數檢驗。以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

3.4 治療結果

3.4.1 兩組臨床療效比較

試驗組總有效率為90.0%,高于對照組的82.5%(P<0.05)。詳見表2。

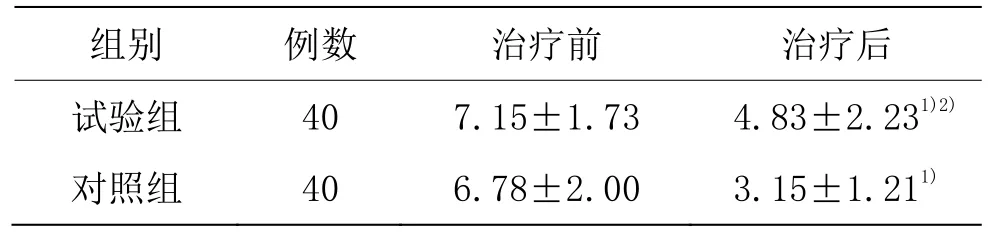

3.4.2 兩組治療前后VAS 評分比較

治療前,兩組VAS 評分比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。治療后,兩組VAS 評分均較治療前降低(P<0.05);且試驗組低于對照組(P<0.05)。詳見表3。

表3 兩組治療前后VAS評分比較(±s) 單位:分

表3 兩組治療前后VAS評分比較(±s) 單位:分

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與對照組比較2)P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后試驗組 40 7.15±1.73 4.83±2.231)2)對照組 40 6.78±2.00 3.15±1.211)

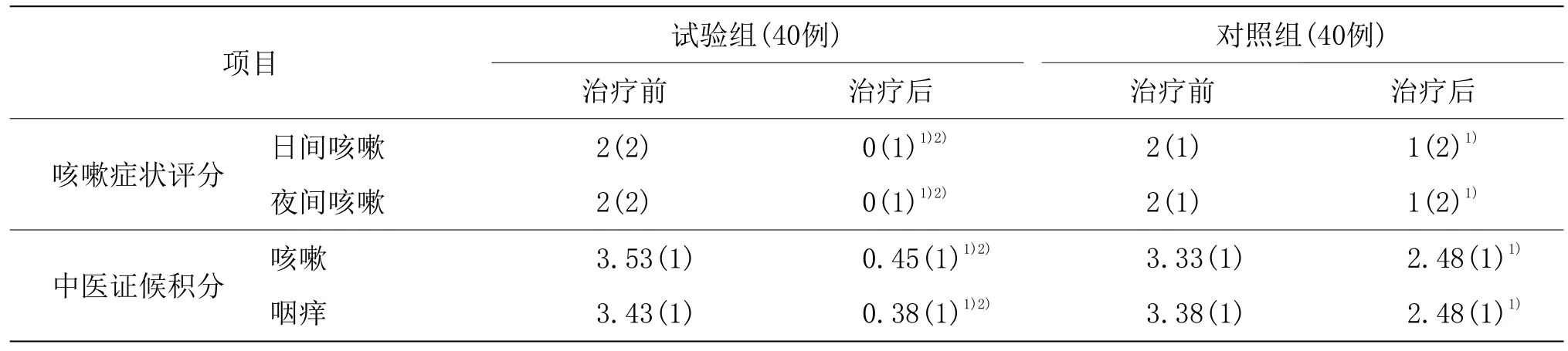

3.4.3 兩組治療前后咳嗽癥狀評分和中醫(yī)證候積分比較

治療前,兩組咳嗽癥狀評分和中醫(yī)證候積分比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。治療后,兩組咳嗽癥狀評分和中醫(yī)證候積分均低于同組治療前(P<0.05),且試驗組低于對照組(P<0.05)。詳見表4。

表4 兩組治療前后咳嗽癥狀評分和中醫(yī)證候積分比較[M(IQR)] 單位:分

3.4.4 兩組治療前后血清總IgE 水平比較

治療前,兩組血清總IgE 水平比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。治療后,兩組血清總IgE水平均較治療前降低(P<0.05),且試驗組低于對照組(P<0.05)。詳見表5。

表5 兩組治療前后血清總IgE水平比較(±s) 單位:UI·L-1

表5 兩組治療前后血清總IgE水平比較(±s) 單位:UI·L-1

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與對照組比較2)P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后試驗組 40 256.03±22.20 147.55±10.441)2)對照組 40 248.76±19.93 183.91±6.601)

4 討論

變應性咳嗽(AC)屬中醫(yī)學“咳嗽”范疇,是由外感、內傷等多種病因導致的肺失宣降,日久不愈,損傷肺氣,復感外邪,引動肺氣上逆,發(fā)為咳嗽,常伴咽癢、咽干等不適[9]。風邪為外感六淫之首,易挾寒邪、熱邪、燥邪侵襲肺臟,肺為華蓋,首先受邪。“五臟六腑皆令人咳”,咳嗽病位在肺,與肝、脾、腎密切相關。肝氣不疏,郁而化火,肝火上炎,肝陽化風,挾熱上行,灼傷肺津;或飲食不節(jié),嗜好煙酒,加之脾失運化,化生痰熱,隨風邪上行貯于肺部損耗肺陰;腎不納氣,肺氣不得收斂,故易發(fā)咳嗽。“風盛則癢”,因此患者常伴咽喉發(fā)癢;“風善行而數變”,故患者咳嗽呈陣發(fā)性,且一日內無明顯規(guī)律。王琦教授認為,呼吸道變態(tài)反應性疾病皆為肺失宣降所致,治療時應調體固本,須以宣降肺氣,宣透瀉熱為主,并兼固表養(yǎng)陰[10],故本研究選取風門和肺俞穴作為改良無痛麥粒化膿灸施灸穴位,以達祛風邪、益肺氣、養(yǎng)肺陰之功。

咳嗽癥狀評分是通過統(tǒng)計患者日間咳嗽和夜間咳嗽次數來評估疾病的輕重程度的方法[11],其操作方法簡單,臨床應用較為普遍。本研究中,治療后試驗組咳嗽癥狀評分低于對照組,提示富馬酸酮替芬片與改良無痛麥粒化膿灸聯(lián)合使用在改善患者咳嗽癥狀上優(yōu)于單純服用富馬酸酮替芬片。此外,本次研究中試驗組患者治療后,VAS 評分和中醫(yī)證候評分均低于對照組,表明該灸法能夠更迅速地減少患者咳嗽發(fā)作次數,具有降逆止咳、扶正固本的作用。

IgE 是AC 發(fā)病過程中的重要物質之一,是評價AC病情輕重的重要指標[12],日本學者將血清總IgE 水平升高作為AC 診斷標準之一[13],故本次研究將該指標納入療效的指標之一。本研究結果顯示,治療后試驗組患者血清總IgE 水平低于對照組,表明對風門和肺俞穴行改良無痛麥粒化膿灸可明顯加快血清總IgE 水平的下降,能夠抑制機體炎性反應的產生,具有改善變態(tài)反應的作用。

風門穴屬于膀胱經,本穴位于背部,內應肺體,為呼吸氣息出納之道路,臨床常用風門治療氣管、支氣管疾病。現代醫(yī)學研究顯示,針灸風門在細胞生長和凋亡的過程中發(fā)揮一定的作用[14]。肺俞穴,即肺之背俞穴,與風門穴同屬膀胱經,主治肺部疾病,可通徹肺氣,滋肺陰,益肺氣。風門和肺俞穴配合使用是針灸治療肺系疾病的常用組合,明代醫(yī)家李梴的“五臟穿鑿論”指出肺與膀胱相通的觀點[15],賀普仁教授主張肺與膀胱同調以通調肺氣,降逆止咳[16]。風門和肺俞穴也是邵經明教授的“邵氏五針法”的經驗選穴[17],研究顯示針刺風門和肺俞穴可以調節(jié)血清免疫蛋白含量[18],對緩解炎癥,治療過敏性疾病具有一定的優(yōu)勢。本研究通過艾灸風門和肺俞穴治療AC 發(fā)現,患者治療前后咳嗽證候評分明顯改善,并且血清免疫蛋白IgE 較對照組明顯下降,表明富馬酸酮替芬片聯(lián)合改良無痛麥粒化膿灸治療不僅能夠緩解AC 的臨床癥狀,更能減輕機體過敏反應造成的炎性反應,體現了中醫(yī)“標本同治”的治療原則。

改良無痛麥粒化膿灸是將金艾絨揉搓至麥粒形狀大小,置于穴位一點,燃燒后產生短暫而強烈的灼痛感,艾葉在灸火的加持下,透達穴位深處,使局部組織產生損傷,刺激機體產生異體蛋白[19],激活機體免疫系統(tǒng)、內分泌系統(tǒng)、神經系統(tǒng)等發(fā)揮自身調節(jié)機制[20],達到調節(jié)陰陽、調理臟腑功能的目的。改良無痛麥粒化膿灸是導師蘇秀貞教授在查閱古今資料結合30 余年臨床經驗開發(fā)而來,已在治療咳嗽變應性哮喘的研究中取得顯著的臨床效果[21]。該灸法所使用的艾炷較傳統(tǒng)麥粒灸炷更小,約芝麻粒到小麥粒大小,痛感近乎無痛或輕微疼痛,可明顯降低治療時痛苦,提高患者對該灸的接受程度,以保證臨床治療的連續(xù)性。改良無痛麥粒化膿灸既有傳統(tǒng)灸法溫通經絡、培本固元的作用,又較傳統(tǒng)艾炷灸有定位準確、作用深透的優(yōu)點[22],更好地刺激穴位并發(fā)揮作用,并兼具節(jié)約耗材、操作簡便的特點。此外,該法對組織產生的損傷較小,施灸后可見局部皮膚淡紅似桃花色,保證美觀的前提下,能夠保證施灸穴位皮膚的完整性,更重要的是,該法通過灸量的控制,使免疫反應由皮膚下層較深層組織產生,進而產生灸瘡,且創(chuàng)面較小,以此防止感染意外的發(fā)生。臨床應用時,囑患者適當飲食高蛋白物質促進灸瘡發(fā)生以提高療效。

在本次研究過程中發(fā)現,部分患者在就診時表現為風門和肺俞穴壓痛明顯,且在進行改良無痛麥粒化膿灸治療時,患者描述灸感似熱針深刺,或以穴位為中心向周圍擴散,或沿膀胱經向上或向下傳導。上述反應提示在病理狀態(tài)下,患者風門和肺俞穴對外界刺激反應較強,考慮與疾病導致腧穴敏化有關。研究發(fā)現,肺系疾病患者在背部出現壓痛點的概率為51.91%,且壓痛點區(qū)域的腧穴都可用于治療肺系疾病[23]。本試驗中兩腧穴表現出力敏的特點,推測其發(fā)生機制為肺臟免疫功能異常產生傷害性刺激,經背根神經傳導至脊髓背角細胞,從而導致炎性物質分泌增加,造成腧穴處皮膚痛閾降低[24]。同時,患者在治療時表達的透熱、擴熱、傳熱等感受,與陳日新教授指出艾灸穴位所出現的熱敏現象不謀而合[25]。此外,陳日新教授在“無虛不作敏”的學術思想中指出,灸法起效的關鍵是需發(fā)揮穴位自身潛力[26]。因此推測改良無痛麥粒化膿灸能夠有效激發(fā)風門和肺俞穴本身的作用,并結合艾灸的補益的功效,做到祛風散邪,溫補肺臟,從而快速降低患者咳嗽的發(fā)作頻率。

綜上所述,改良無痛麥粒化膿灸聯(lián)合富馬酸酮替芬片在治療AC 上較單純使用抗組胺藥物具有更好的治療效果,充分體現改良無痛麥粒化膿灸在宣降肺氣、改善體質的重要作用,通過觀察治療前后IgE 變化可知,改良無痛麥粒化膿灸能夠促進機體恢復正常的免疫功能,從而明顯減少患者咳嗽癥狀的出現。改良無痛麥粒化膿灸為針灸治療AC 提供了新思路,但在進行患者夜間咳嗽癥狀評分時存在客觀性較差的缺陷,因此臨床應用時仍需進一步優(yōu)化,另外,試驗在進一步探索AC 患者炎癥發(fā)生發(fā)展機制的研究上仍較局限,尚需進一步進行多中心、大樣本試驗研究以增加研究可信度。