“兩彈一星”元勛與數學

錢江

數學是“兩彈一星”元勛的共同熱愛

“兩彈一星”是指原子彈(包括氫彈)、導彈和人造衛星。1999年9月18日,中共中央、國務院、中央軍委授予23位科學家“兩彈一星功勛章”,表彰他們在此事業中作出的重大貢獻。

2000-2003年間,我先后訪問23位“兩彈一星”元勛中健在的10位,他們是:于敏、黃緯祿、王希季、吳自良、陳能寬、王大珩、楊嘉墀、孫家棟、屠守鍔、任新民。

有些元勛已經辭世,我先后采訪了鄧稼先夫人許鹿希、錢三強夫人何澤慧、郭永懷夫人李佩、姚桐斌夫人彭潔清、錢驥夫人史麗君、王淦昌之子王德基、趙九章之女趙理曾,還有陳芳允的孫女陳晶晶。當時程開甲患病住院,他的女兒程淑玉接受了采訪。

采訪歷時3年多,密集采訪中我產生了一個深刻的印象:數學,是這個元勛群體的共同熱愛,他們的數學造詣都達到了相當高深的境地。

人們感嘆元勛們的業績,會驚詫他們超人的智慧,解決疑難的敏銳,還有高度的專注力。他們的學識和智慧,都是在理想和勤奮交織中迸發出來的,而他們的數學天賦是他們學識和智慧的基礎。

數學是一切科學的基礎與工具,“兩彈一星”工程當然需要數學在其中助力。數學和物理學有著天然的密切聯系,這在“兩彈一星”元勛身上體現得特別突出。

“兩彈一星”元勛中有不少人在高小階段即表現出數學天賦。

衛星發射和返回技術專家王希季,小學畢業時獲得昆明市小學生會考第一名,其中數學獲得高分,奠定了總分基礎,靠獎學金完成中學學業。高中一年級時,一個同學約他去報考西南聯大,預先體驗高考滋味。結果,高一學生王希季被順利錄取。

物理學家王淦昌在小學讀書時感受到了學習的樂趣。他到上海浦東中學讀書時,打下了數學和英語的堅實基礎,數學成績尤為突出。他的數學老師周培早年留學國外,歸國后因材施教,對王淦昌鼓勵有加。在老師倡導下,王淦昌與班上幾個愛好數學的同學組成數學自學小組,經常做一些周老師出的數學題。自學小組在中學階段就完成了大學一年級的微積分課程。

著名光學家王大珩1915年生于江蘇吳縣,從進入小學到完成高中學業,他最喜歡的功課就是數學。上初小三、四年級時,他答出了數學老師給出的高小題目,聞名全校。從初中到高中,他基本上不再上學校的數學課,但每回考試都得滿分。這可能與父親王應偉具有高深數學造詣、不斷輔導有關,但與王大珩的天賦和刻苦也是分不開的。高中畢業以后,王大珩考入清華大學物理系,與錢三強、何澤慧、于光遠同班。清華大學打下了他日后成為著名科學家的基礎。

研究并提煉出“鈾235”這樣在當時稱為“核心機密”的吳自良教授向我回憶:“我從小就喜歡數學,覺得做出數學題是一種愉快。而數學是物理的基礎。”

彭桓武的名字是和研制中國初始時期的核反應堆、原子彈、氫彈與核潛艇聯系在一起的,他算得上數學神童。4歲時,彭桓武已經學會比較復雜的四則運算,尤其是對珠算的理解和掌握,讓他的幾個哥哥和姐姐都自愧不如。數字符號對于童年彭桓武具有超常的魔力,隨著年齡增長而更具親和力,使他感到在數學王國中有無窮無盡的樂趣。看似單調的數字和符號構成了他豐富的感情世界,在數字王國里他是常勝大將軍。小學畢業進入著名的吉林毓文中學,他的數理化全班第一。他通過數學接觸了物理,從此和物理結下不解之緣。他領悟到物理和數學之間的關系:物理探索事物的奧秘,數學則是奇妙的工具。

數學幫助他們攻堅克難

彭桓武從小學起一直到中學、大學,乃至投入工作以后,都被稱作“數學戰場上的常勝將軍”。

1961年,彭桓武和王淦昌、郭永懷一起被任命為我國核武器研究所副所長。朱光亞先到一步,也是副所長。

原子彈研制過程中涉及成千上萬研制參數。這些參數是在不斷的試驗中,在科學家的切磋、辨別、詰難中發現和排列出來的,許多公式在當時的文獻和資料上找不到,一些繁復的計算方式則是科學天才們在勤奮的工作中創造的。

如何來驗證這些參數和公式呢?在當時條件下,許多方程組似乎不可解。

彭桓武站了出來,運用強有力的理論手段,把復雜的方程組予以簡化,完成原子彈反應過程中的“粗估計算”,科學劃分了反應過程的各個階段,提出了決定反應過程特性的主要物理量。

在研制原子彈的起步階段,計算機尚不普及,彭桓武用數學“粗估”的辦法來檢驗計算機運算結果,達到驚人的相似性,使時間得到了有效利用,為斬關奪隘開辟了通路。

物理學家周光召1929年生,父親周鳳九是湖南大學教授。1942年,13歲的周光召進入重慶南開中學。在數學老師唐秀穎影響下,他特別喜愛數學課,在喜悅心情之中解開一個又一個數學難題,高中畢業后順利考入清華大學物理系。

20世紀60年代初,周光召轉入核物理理論研究。當時,我國第一顆原子彈設計過程中可供資信的資料不足,唯一可供參考的內部資料是蘇聯總顧問向我國部長介紹情況時的一份口述記錄,極為簡要。

這份記錄中的個別數據引起了中國科學家的爭論。一些人傾向于相信其正確,一些人則表示質疑。周光召以特有的敏銳和智慧,做了一個“最大功”計算,證明了口述材料上有些數據是誤記,不能指導原子彈設計。

年輕的物理學家周光召還從炸藥能量利用率人手,求出炸藥所做的最大功,從理論上證明了用特征線法所做的計算結果的正確性,使研制人員對壓緊過程的流體力學現象有了透徹的理解。他以神奇的數學演算,驗證了鄧稼先的設計方案。

導彈和火箭材料專家郭永懷早在20世紀40年代在美國加州大學求學期間,就在應用數學上有很高的學養。他提出了解決高速運行物體在“流場的超聲速區出現激波”的計算公式,被稱為PLK方法。他在1956年從英國回到祖國,即接受錢學森邀請到中科院力學所,不久擔任副所長,投入了導彈和火箭的材料研究,功績卓著。

語文和數學同步發展

“兩彈一星”元勛都是物理學家,大部分人在少年時代總體上各科成績都很好。其中十分突出的是錢學森。在中學階段,他的物理、化學、幾何和國語、英語都取得相當好的成績,還有豐富的課外活動,甚至說得上“淘氣好動”。后來他成為突出的理工科人才,攻讀航空和數學博士學位的同時,選修相對論和量子力學,是中國現代科學的杰出代表人物。

當我來到核武器地下實驗的主要主持者程開甲的家中,看到一塊可以移動的黑板,是程開甲演算數學題用的,這是他晚年的最大樂趣。

在“兩彈一星”元勛群體中,程開甲顯得不那么早慧,在剛剛踏進學校的時候,是一個村野頑皮小童,二年級時因為學習成績欠佳居然留級,全校聞名。但是,讀小學三年級時,程開甲的數學天賦被激發了。他開始跳級學習。語文成績雖不理想,但由于數學成績非常突出,還帶動了語文水平的提高。上初二時,程開甲成績冒尖。在數學上,他毫不費力地將圓周率背誦到小數點后的60位數,還將1-100平方表倒背如流。在日后的科研中,面對大量的數學計算,程開甲對基本的數學公式從來不查表,隨時可以應用,讓身邊的人大為羨慕。

與此同時,程開甲對語文,或者說中國文史、英美文學都產生了濃厚興趣,閱讀后能夠大量背誦中英文經典名篇,多次參加英語演講比賽取得好成績。后來,他多次強調,學習語文和數學最好是均衡發展。

彭桓武是這群理工大師中的詩人,對古典詩詞有濃厚的興趣,時常寫詩。元勛中和他相似的是數學世界中的闖將——金屬物理專家陳能寬,他在童年時代接受嚴格的中國文史教育,工書法,能詩詞,有200余首詩保存了下來。

于敏是物理學家中的數學家,同樣精于中國文史。上世紀六七十年代之交是我國中子彈研發的關鍵時期,研究方案反復斟酌。在一次重要的匯報會前,陳能寬為即將進行的關鍵性實驗所激奮,一時心潮澎湃,脫口而出背誦諸葛亮《后出師表》:“以先帝之明,量臣之才,固知臣伐賊,才弱敵強也……”在場的于敏也激動起來,接句背誦:“臣受命之日,寢不安席,食不甘味……”兩人一句接一句背誦,在座者洗耳恭聽,感情起伏,最后由于敏背誦結句:“臣鞠躬盡瘁,死而后已。至于成敗利鈍,非臣之明所能逆睹也!”這場面令人久久難以忘懷。

讓孩子愛數學

“兩彈一星”元勛都是惜時如金的人。他們愛數學,談起數學王國,都認為在數學這個大干世界里,自己所得不過滄海一粟。這充分體現了科學家們的謙遜品格和不斷探索的科學家精神。

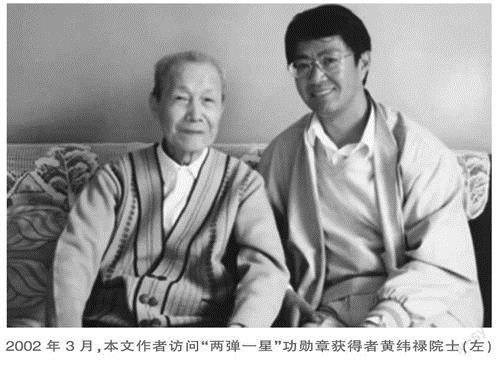

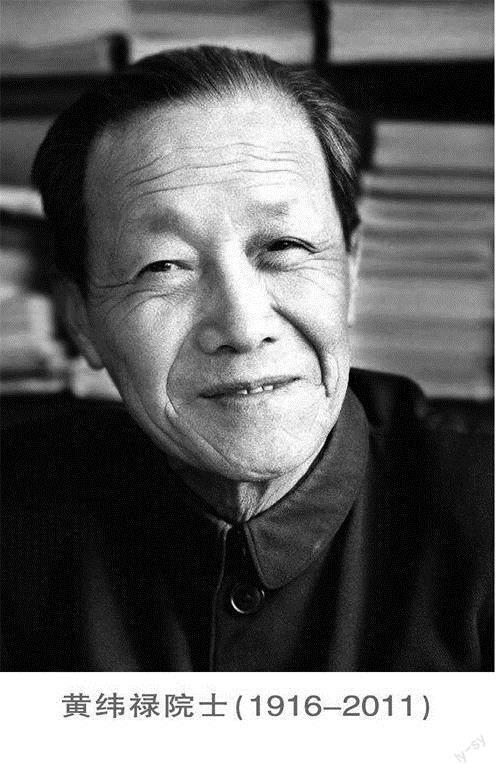

諸位元勛中,真正就學習數學問題與我長談的是黃緯祿院士。

黃緯祿是上世紀60年代研制“東風1號”近程導彈的副總設計師,后擔任潛艇發射固體戰略導彈總設計師和陸基機動固體戰略導彈總設計師。

1982年10月,黃緯祿任總設計師的固體戰略潛地導彈成功進行了飛行試驗,我國由此成為世界上第4個有自研能力、第5個能從潛艇上發射戰略導彈的國家。

黃緯祿曾任航天工業部總工程師,我與黃緯祿院士促膝而談,感到黃院士語言幽默,交談起來十分輕松。除了戰略導彈這樣的大題目,黃院士還饒有興趣地回憶起自己的“數學小頑童”經歷,述說得宛然在目。

1916年,黃緯祿出生在安徽蕪湖一個小學教師家庭,父親黃慎聞是前清秀才,飽讀文史,兒子很小就要他背誦子日詩云。年幼的黃緯祿卻不解其意,沒有絲毫興趣。父親為了嚴加管教,將兒子收入自己執教的小學。

填鴨式超越幼童理解能力的古文教學使黃緯祿大大地倒了胃口,想方設法逃學。他發覺最好的辦法就是利用母親的疼愛,自稱“肚子痛”。黃家是一個大家族,堂表兄弟很多,也喜歡串門。若有這些兄弟來訪,黃緯祿看準機會就向母親宣告肚子痛了,母親會代兒子向父親“請假”。一旦恩準,黃緯祿可以痛玩一天,然后告訴母親:“出了一身大汗,現在肚子不痛了。”此法屢試不爽,黃緯祿的語文成績卻眼看著直線掉了下來。

那時的黃緯祿是頑童一個,讀書不努力,玩心之重鄰里皆知。后來他還學會了諸多小魔術,直到晚年仍然嫻熟,是各種聯歡會上的必備節目。

少年黃緯祿的種種玩鬧,父親看在眼里,急在心頭,不知如何是好。但父親不是那種訓子無方只會掄胳膊打人的老腦筋。他發現,對大多數課程沒什么興趣的黃緯祿到了算術課上,神情卻專注起來。原來,兒子學校里教算術的程老師,寓教于樂,善于激發幼童對算術的愛好。結果黃緯祿所有課程中算術最好,其他均不理想。父親慢慢接受了這個兒子的成績單,但是供兒子繼續求學的信念毫不動搖。

已入桑榆之年的黃緯祿院士回憶及此,深切懷念父母的關愛,還機敏地指出,愛玩是孩子的天性,不要讓過重的課程壓滅了孩子愛玩的天真,因為這種天真之中,處處閃動智慧的火苗,一旦被撲滅,何時再點燃起來就無人知曉了。黃院士認為,對愛玩的晚熟男孩尤其是這樣,他們懂事偏晚,本來就要在玩耍中學會許多東西。小時候他能有許多玩耍,要感謝母親!

不過,黃院士也指出,即便小學、中學教師善于寓教于樂,一個班里的學生在數學成績上也是不平衡的,有拔尖的,也有落在后邊的,這涉及到興趣、天賦等很多原因,他本人也解釋不清楚。但是有一點可以看得清楚,就是一旦發現孩子的興趣,一定要非常珍惜,要保護,要及時鼓勵。

進入中學以后,黃緯祿慢慢懂事了,頑童之氣漸漸消褪。數學一枝獨秀,其他功課慢慢趕了上來。不過,少兒時語文基礎差還是讓他吃了大虧。整個初中時代,他的總成績始終不突出。他開玩笑說,日后遇到記者采訪,“總是畢恭畢敬”,羨慕記者的文筆。

黃緯祿沉得住氣,心知來日方長。初中畢業后他考入了江蘇名校省立揚州中學。入學之后,英語曾將黃緯祿折磨得死去活來,因為數學、物理、化學課全部采用英文課本,教師用英語授課。黃緯祿坦承,過去語文不夠扎實,也拖了他英語的后腿。曾有一度,他的學習信心大受打擊,寫信告訴父親說,他想退學回家,跟隨當醫生的姐夫學醫。

此時的父親已從兒子成長足跡中看出了門道,果斷回信說:“人生道路上沒有一帆風順的,凡事有志者事競成。”黃緯祿接信后背水一戰,居然將自己的學習成績徹底翻盤,到高一上學期結束,他的總成績進入全班前十名。期末考試,他獲得全班第一名。數學領先,其他跟上,他從此保持全班第一的總成績,直到高中畢業。

回首往事,黃緯祿仍為少年時未使語文數學均衡進步深感遺憾!他希望通過筆者向家長和老師們建議,重視孩子的數學演算能力的培養,培養他們愉快地進行數學演算。愛上了數學,那是一種非常有益的智力體操,這項智力體操鍛煉得好,受益無窮!

同時,黃院士還說,語文則是一切課程的基礎。基礎學習中的一切課程都通過語文來解釋和說明。語文好了,理解就深。在語文學習方面,廣泛閱讀是關鍵,教師的作用主要是引導和校正。