新型配電網(wǎng)的低碳性評估與減碳措施研究

陳弈先,荊瀾濤,葉 鵬,鄧士禹,韓震燾

(1.沈陽工程學院電力學院,遼寧 沈陽 110136;2.國網(wǎng)沈陽供電公司,遼寧 沈陽 110052;3.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司經(jīng)濟技術(shù)研究院,遼寧 沈陽 110015)

0 引言

各領(lǐng)域行業(yè)使用化石燃料導致環(huán)境污染和溫室效應問題不斷加重,不同地區(qū)正在對能源生產(chǎn)和消費方式進行重大改革[1]。中央財經(jīng)委在2021年一季度末指出,應當對新型電力系統(tǒng)的新能源進行構(gòu)建。目前我國正在積極建設以新能源為主導的新型電力系統(tǒng),主要涉及高比例分布式新能源大規(guī)模并網(wǎng)、加速傳統(tǒng)化石能源以電替代、改善負荷間互動、促進交直流配電、電力電子設備快速發(fā)展等[2-3]。因此,在新型電力系統(tǒng)中,配電網(wǎng)已成為促進碳減排、推動我國電力系統(tǒng)低碳化的關(guān)鍵手段。同時,它也是實現(xiàn)發(fā)電側(cè)和用電側(cè)低碳效益的重要平臺。在發(fā)電側(cè),關(guān)鍵路徑是能夠接入大規(guī)模的分布式電源,目的是能夠就地消納清潔能源。未來的發(fā)展趨勢就是電能逐步由工業(yè)智能化和清潔化能源所代替[4],這種趨勢在電動汽車充電網(wǎng)絡的發(fā)展和以碳減排為導向的用戶電力服務機制的實施中表現(xiàn)得尤為明顯,還包括電采暖代替?zhèn)鹘y(tǒng)集中供熱、港口岸電電力發(fā)電替代燃油發(fā)電、負荷監(jiān)測、需求側(cè)響應等技術(shù)手段[5],從而減少對化石燃料的依賴,促進供需兩端碳循環(huán)的良性互動。

與傳統(tǒng)配電網(wǎng)相比,新型配電網(wǎng)的組成要素、網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)、運行方式都更為復雜[6],這就導致影響新型配電網(wǎng)低碳因素增多,交織且復雜,僅依靠傳統(tǒng)配電網(wǎng)的指標體系以及評估方法將難以適應未來新型電力系統(tǒng)的發(fā)展要求。因此,構(gòu)建適用于新型配電網(wǎng)低碳性指標體系和評價方法量化評估新型配電網(wǎng)的低碳水平,通過采取有效措施提升新型配電網(wǎng)的碳減排能力,對指導低碳新型配電網(wǎng)規(guī)劃的運行具有重要的研究意義。

本文深度整理了面向新型配電網(wǎng)的低碳性評估體系。首先,對新型配電網(wǎng)低碳性的內(nèi)涵進行了解釋。其次,對評估低碳性的指標體系進行歸納,對具體評估配電網(wǎng)的方法進行了總結(jié)。最后,提出了新型配電網(wǎng)的減碳手段。應對高比例新能源的評估低碳性體系能夠有效體現(xiàn)新型配電網(wǎng)環(huán)境的多樣性,與傳統(tǒng)方法相比具有顯著優(yōu)勢。

1 新型配電網(wǎng)低碳性的內(nèi)涵

新型配電網(wǎng)的核心目標是實現(xiàn)低碳化。隨著依賴化石燃料的傳統(tǒng)配電網(wǎng)向以低碳能源為動力的新型配電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級,低碳轉(zhuǎn)型的任務變得更加緊迫和具有挑戰(zhàn)性。單純依靠傳統(tǒng)的電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)調(diào)控方式,不足以滿足新能源大規(guī)模并網(wǎng)消納的需求。新型配電網(wǎng)通過利用負荷側(cè)管理和新型儲能技術(shù)來構(gòu)建“源-網(wǎng)-荷-儲”協(xié)同消納新能源的架構(gòu)。這種方式使新型配電網(wǎng)適應大規(guī)模高比例新能源的持續(xù)增長和利用。其低碳性的內(nèi)涵可以從電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、負荷側(cè)及儲能側(cè)4個方面去描述,如圖1所示。

圖1 新型配電網(wǎng)低碳性的內(nèi)涵

a.電源側(cè)。達成雙碳目標需要高度關(guān)注高比例新能源并網(wǎng)。截至2021年底,我國可再生能源發(fā)電占總裝機比例為45.8%,全年可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的29.9%,表明大規(guī)模風電光伏等可再生能源將代替?zhèn)鹘y(tǒng)交流電源主導電源側(cè)[7]。但由于可再生能源發(fā)電帶有不可預測、不同性及間歇性等特點,通過接入大量分布式再生能源,會嚴重影響到配電網(wǎng)的穩(wěn)定安全運行[8]。因此,分布式電源消納將在配電網(wǎng)評估工作中成為電能質(zhì)量、供電可靠性之外另一關(guān)鍵指標,這就需要將新能源的滲透率與當?shù)刎摵尚枨蠼Y(jié)合起來,促進就地消納,最大限度地減少遠距離輸電損耗,間接減少碳排放的產(chǎn)生。此外,火電機組要進行優(yōu)化升級并采用碳捕集等低碳技術(shù),提高火電發(fā)電效率,為新能源主導的新型配電網(wǎng)提供可靠經(jīng)濟的后備容量支撐。

b.電網(wǎng)側(cè)。網(wǎng)絡損耗是電網(wǎng)側(cè)自身的碳排放主要來源。隨著電源結(jié)構(gòu)和用戶負荷變化,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和配電網(wǎng)的作用將從局部控制轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)調(diào)節(jié)。新型配電網(wǎng)將從交流電網(wǎng)過渡為柔性交直流混合配電網(wǎng),對清潔能源降低的技術(shù)成本進行縮減,達成高可靠性、低損耗的控制和輸電,與各類新型負荷進行有效的適應承載[9]。由于每年用戶的電力需求量在不斷增加,導致減少由網(wǎng)絡損耗產(chǎn)生的碳排放量的可以忽略不計。因此,需要引入新型低碳配電設備[10](包括高溫超導輸電電纜、節(jié)能變壓器等)、網(wǎng)損優(yōu)化等技術(shù)降低電能傳輸損耗,從而促進高效低損耗新型配電網(wǎng)的形成。

c.負荷側(cè)。負荷側(cè)的低碳特征主要體現(xiàn)在終端能源消費中的電能占比和節(jié)電技術(shù)的應用。因此,電能替代及電動汽車的應用已成為當前減少負荷側(cè)碳排放的重要戰(zhàn)略手段。在新型配電網(wǎng)的背景下,將會繼續(xù)擴大并深化電能替代廣度深度,增強以電能為核心的供冷供熱能源系統(tǒng)的多元匯聚和交互能力,提高能源效率,促進多種能源負荷的彈性替代,實現(xiàn)柔性化發(fā)展[11]。新型配電網(wǎng)通過接入大量電動汽車實現(xiàn)碳減排主要通過2個方面,一方面,電能直接代替化石能源,直接減少碳排放的產(chǎn)生;另一方面,電網(wǎng)可以為電動汽車提供電能,并將多余能量儲存在電動汽車儲能裝置中,實現(xiàn)終端削峰填谷,間接減少與發(fā)電側(cè)相關(guān)的因能源消耗產(chǎn)生的碳排放。隨著新能源汽車等直流負荷的快速發(fā)展,用電負荷變得越來越復雜且多樣化。以需求側(cè)響應和復合監(jiān)控等方式立足于用戶中心,進一步促進設備調(diào)控和能耗降低水平的提升[12-13]。在深入分析用戶用電消耗消費的前提下,建立碳排放檔案。通過價格機制的優(yōu)化對不同主體在電力市場中的調(diào)峰資源進行深入挖掘,實現(xiàn)終端用戶層面的節(jié)能減排,從而間接減少碳排放。這些措施共同減少了碳排放總量,促進了低碳經(jīng)濟的發(fā)展。

d.儲能側(cè)。儲能是新型配電網(wǎng)的重要組成部分,也是實現(xiàn)雙碳目標關(guān)鍵技術(shù)。它可以促進分布式電源消納和接入,減少線損和額外發(fā)電容量,從而減少用電成本和用地需求,達到碳減排和能效利用的目標。同時,儲能技術(shù)在不同的電力環(huán)節(jié)、時間尺度、應用場景對需求以及需要發(fā)揮的功能都有所不同。例如,電化學儲能作為電源側(cè)的短期儲能,通過儲熱為光熱發(fā)電提供靈活性,平滑可再生能源出力,參與調(diào)頻調(diào)峰;以壓縮空氣、氫等作為長期儲能,為電力系統(tǒng)進行調(diào)節(jié);在電網(wǎng)側(cè)部署基于電化學和抽水蓄能的短期儲能系統(tǒng),用于確保電網(wǎng)安全和緊急備用;在負荷側(cè),電動汽車作為短時儲能用于日內(nèi)需求響應。新型配電網(wǎng)將以儲能為基礎,在提高新型配電系統(tǒng)的彈性和維持安全穩(wěn)定運行方面發(fā)揮關(guān)鍵作用[14],從而構(gòu)建清潔低碳、安全高效的電力系統(tǒng),以實現(xiàn)大規(guī)模新能源的廣泛接入。

2 新型配電網(wǎng)低碳性評估指標

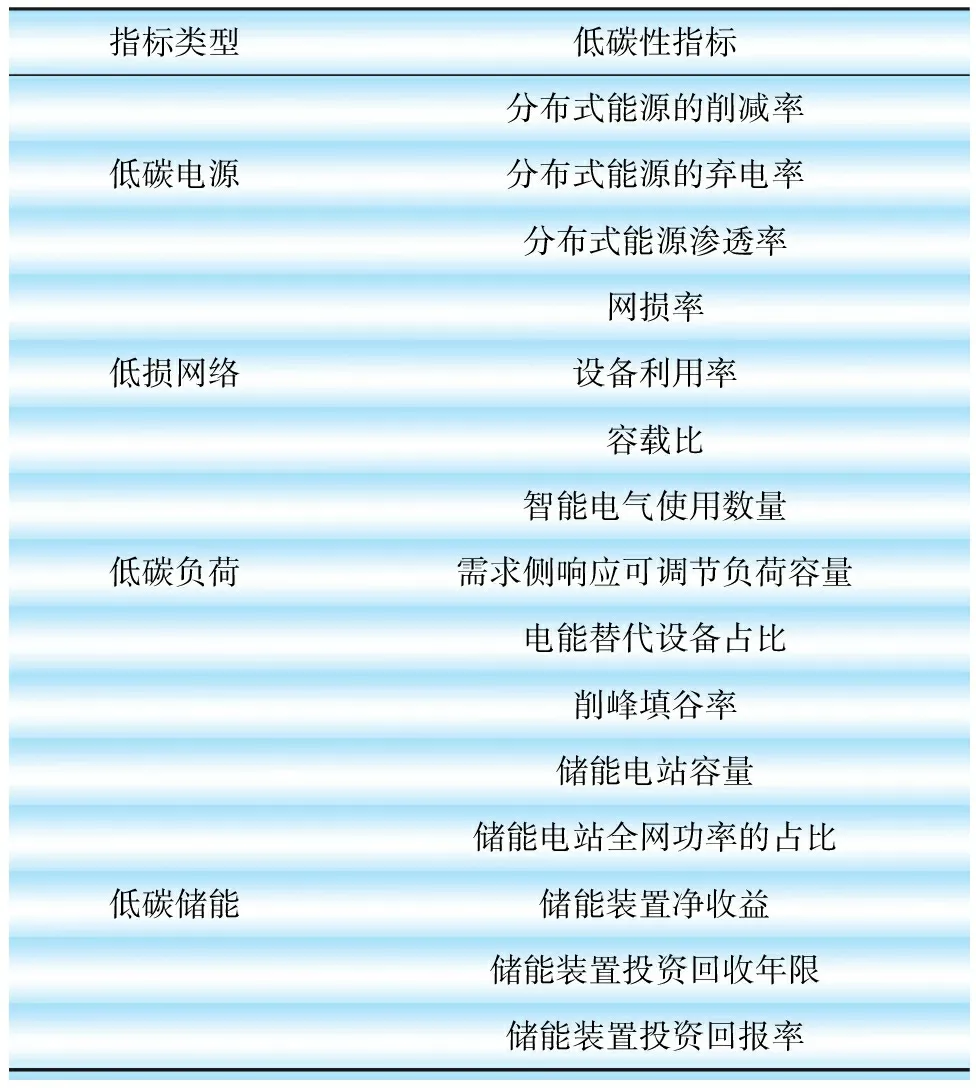

歸納新型配電網(wǎng)低碳性指標體系見表1。一級指標結(jié)合新型配電網(wǎng)低碳性內(nèi)涵,從電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、負荷側(cè)和儲能側(cè)4個方面說明低碳性的宏觀表現(xiàn),以此作為新型配電網(wǎng)低碳性評估評價指標體系的基礎。二級指標從新型配電網(wǎng)一級指標對應的系統(tǒng)屬性入手,闡述系統(tǒng)碳排放產(chǎn)生的原因,給出降低碳排放的思路,并說明低碳運行的方法。

表1 新型配電網(wǎng)低碳性指標體系

a.低碳電源指標主要反映電源側(cè)的可再生能源裝機量、發(fā)電量及新能源的接納程度。目前,在傳統(tǒng)的配電網(wǎng)對電源評估中一般考慮可靠性指標,以此對配電網(wǎng)電源的充裕度和安全運行性進行衡量。文獻[15]從用戶側(cè)的角度對供電可靠性評估指標進行擴展,通過用戶停電時間次數(shù)、重復停電概率、部分設備停運次數(shù)和電壓合格率等指標來反映可靠性以及電能質(zhì)量。文獻[16]在文獻[15]的基礎上,通過對用電可靠性指標體系進行擴展,提出了單位負荷用電故障率、單位負荷用電故障時間和電壓暫降率3個新的指標,并采用負荷量作為權(quán)重來求取均值,以更全面地反映電能質(zhì)量情況。同時,將用電可靠性指標體系劃分為用電故障頻次、電能質(zhì)量、缺電量和用電故障時間4類指標,從不同角度對用電可靠性進行評估。在此基礎上,為反映出新型配電網(wǎng)電源的低碳水平,文獻[17]選擇已并網(wǎng)可再生能源裝機比例、可再生能源發(fā)電量比例、可再生能源接納能力以及可再生能源出力比例作為低碳電源的評估指標。但是以上指標未考慮可再生能源的消納能力,因此文獻[18]考慮分布式能源的棄電率、削減率及滲透率來反映分布式能源的消納率。

b.低損網(wǎng)絡指標主要反映功率損耗、電能質(zhì)量和傳輸效率。常見反映配電網(wǎng)低損網(wǎng)絡指標有網(wǎng)損率、設備利用率及容載比等。此外,文獻[19]考慮了電網(wǎng)結(jié)構(gòu)堅強性、抗攻擊和自愈能力、電能質(zhì)量和智能電網(wǎng)線損優(yōu)化能力等,分別反映了電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的堅強程度、設備抵抗外界攻擊分離或自動回復正常的能力及提高電能質(zhì)量和減少線路的磨損。文獻[20]針對新型配電網(wǎng)的網(wǎng)損影響因素的5個方面,歸納總結(jié)了降損方式。但是上述指標并沒有考慮電網(wǎng)設備的運行效率,文獻[21]將從裝備和運行2個角度進行細致的劃分,將峰谷差、輸變電設備的利用效率作為了主要考慮指標,低損網(wǎng)絡指標也因此更加完善。

c.低碳負荷指標主要反映需求側(cè)響應能力,終端低碳智能水平、電能替代和碳減排能力。常見的指標有電動汽車使用情況、負荷控制比例、智能用電設備使用情況等。目前學者已針對負荷側(cè)的評估指標開展了一定研究,并取得了一定成果。文獻[22]針對智能電網(wǎng)的低碳性進行研究,提取智能電網(wǎng)在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和負荷側(cè)3個環(huán)節(jié)的低碳要素,建立了智能電網(wǎng)低碳性指標體系,其中負荷側(cè)的指標體系是從電力市場、負荷曲線、電動汽車及需求響應4個方面建立的,并提出相應指標。文獻[23]在此基礎上,引入了負荷峰谷量、負荷側(cè)碳減排指標、用戶需求側(cè)管理,對智能電網(wǎng)的低碳效益及實施需求側(cè)管理在負荷側(cè)取得的碳減排效益進行評價。上述指標中,并未全面考慮電能替代及新型配電網(wǎng)相關(guān)特性。文獻[21]將負荷側(cè)電能替代指標層分為電代煤、電代油及電代氣3個方面,并選取電鍋爐使用占比、電動汽車數(shù)量占比及電氣混合鍋爐數(shù)量占比等指標。

d.低碳儲能指標主要反映在配電網(wǎng)中的應用情況,包括儲能電站容量及其全網(wǎng)功率的占比。文獻[24]考慮了儲能的經(jīng)濟性,選取了儲能裝置的全壽命周期內(nèi)的凈收益、投資回收年限和投資回報率作為評估指標,分析儲能的經(jīng)濟效益。文獻[25]提出了可再生能源的出力變化及滲透率、儲能裝置的容量占比和功率占比的新型配電網(wǎng)新型指標。

3 新型配電網(wǎng)低碳性評估方法

新型配電網(wǎng)的低碳性評估方法一般包括綜合評價方法、碳排放分析法和仿真模擬法。綜合評價法包括組合賦權(quán)法、模糊綜合評價和云模型綜合評價等,可以同時對多個層次、多個指標進行評估。碳排放分析法包括宏觀統(tǒng)計法、全生命周期法和碳排放流法,可直接對碳排放進行量化與分攤。仿真模擬法可以基于歷史數(shù)據(jù)和評估指標的特征,對多種運行場景下的評估規(guī)劃方案進行仿真,得到評估結(jié)果。為此重點探討了評估低碳性的具體方法,同時對各類方法的優(yōu)缺點及適用條件進行解釋。

3.1 綜合評價法

綜合評價法可針對新型配電網(wǎng)的整體,通過選擇指標體系從多方面、多層次、全面對低碳性進行綜合評價。文獻[26]結(jié)合全生命周期法分析了電網(wǎng)規(guī)劃、運行、建設及設備的低碳環(huán)節(jié),提出低碳性評價指標體系,建立低碳電網(wǎng)綜合評價模型,得到的評價結(jié)果對低碳化電網(wǎng)的規(guī)劃運行提供指導。但是提出的評價方法未充分考慮主觀和客觀賦權(quán)的影響。因此,組合賦權(quán)法得到學者們更多關(guān)注。該方法在確定評價指標權(quán)重上,能夠兼顧決策者的主觀傾向和客觀定量的數(shù)理模型及原始數(shù)據(jù),使得權(quán)重具有較高的客觀性和合理性。文獻[27]采用了一種層次分析法和熵權(quán)法結(jié)合的組合賦權(quán)法,對考慮火電升級改造、新能源并網(wǎng)及電能替代的新型配電網(wǎng)的電源、電網(wǎng)和負荷側(cè)的低碳性進行綜合評價。該方法通過線性組合計算綜合權(quán)重,將專家意見與熵權(quán)法相結(jié)合,減少了層次分析法的主觀傾向,使評價結(jié)果更加客觀可靠。

考慮到低碳性指標的模糊性,可綜合應用模糊數(shù)學的隸屬度理論,構(gòu)建基于新型配電網(wǎng)的模糊綜合評價模型。文獻[17]從電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、負荷側(cè)及削峰能力4個角度構(gòu)建了新型配電網(wǎng)低碳性指標體系,采用組合賦權(quán)法確定指標權(quán)重,同時考慮了指標模糊性,通過構(gòu)造隸屬函數(shù)和模糊綜合評價模型,對新型配電網(wǎng)低碳性評估指標體系進行了評分。這種方法可對模糊且復雜信息進行量化描述,做出合理化評估。

一些學者已經(jīng)在模糊綜合評價法與云模型之間實現(xiàn)了轉(zhuǎn)化,從而將云模型引入作為一種新的綜合評估方法[28]。文獻[28]采用結(jié)合云模型和可行性分析的綜合評價方法,考慮了低碳性和智能用電設備等指標,構(gòu)建新型配電網(wǎng)綜合評估指標體系,通過采用將專家評價語言轉(zhuǎn)化為云模型的方法來減小指標模糊性的誤差。文獻[29]將梯度云模型代替模糊綜合評價方法中的隸屬度函數(shù)。

綜上所述,指標權(quán)重計算在綜合評價中主觀性較為明顯,并且缺乏對風電、光伏等分布式新能源電源、智能用電設備、電動汽車及儲能等新型負荷導致的碳減排量進行明確的定義和計算。這一方法可在多類方案中進行運用,通過系統(tǒng)的評分選擇更為科學的方案。

3.2 碳排放分析法

碳排放分析法可以評估新型配電網(wǎng)發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及負荷側(cè)中低碳環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的碳排放量,主要方法包括宏觀統(tǒng)計法、全生命周期法、碳排放流法。文獻[30]對宏觀統(tǒng)計法進行了選用,先對不同類型能源的消耗量進行統(tǒng)計。然后基于典型的化石能源排放因子對統(tǒng)計周期內(nèi)系統(tǒng)的碳排放總量進行計算。宏觀統(tǒng)計法有著較高的操作性,較為簡便,能夠?qū)σ欢螘r間內(nèi)系統(tǒng)的碳排放總量進行明確。但是這一方法并未考慮配電網(wǎng)發(fā)電的技術(shù)過程,需要燃料在相應周期內(nèi)的消耗數(shù)據(jù)為統(tǒng)計支撐,相應的就無法細致地分析電網(wǎng)低碳環(huán)節(jié)碳排放。

全生命周期法能夠?qū)⒉煌瑫r間段能源設施的碳排放明細給出,以此對碳排放總量影響到各方面因素進行分析,進而指明減排具體方向[31-32]。文獻[33]采用全生命周期法,考慮整個生命周期的新型配電網(wǎng)中分布式能源、電動汽車及儲能等碳排放影響,從經(jīng)濟、社會及環(huán)境3個方面建立配電網(wǎng)低碳效益評價體系,引入全生命周期方法也使得評估體系更加完善,從而實現(xiàn)配電網(wǎng)低碳化管理。

相較于宏觀統(tǒng)計法,全生命周期法彌補了其需要考慮燃料消耗碳排放的缺陷,并使得分析和計算碳排放在時間維度上得到了拓展[34]。但是全生命周期法并沒有系統(tǒng)化考慮新型配電系統(tǒng)的物理特性,難以明晰新型配電系統(tǒng)中碳排放在時間和空間的流動機制。

碳排放流法可以有效分析地區(qū)之間由于貿(mào)易和電力輸送引起的碳排放轉(zhuǎn)移,有助于厘清碳排放責任[35-36]。文獻[37-38]構(gòu)建了電力系統(tǒng)的碳排放流分析與計算方法的理論體系,該理論量化了電力網(wǎng)絡中的碳排放流機理與分布特性。文獻[39]具體探討了碳排放流在考慮了分布式電源及儲能元件的新型配電網(wǎng)中的分布特性,結(jié)合配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)特點簡化了計算量,建立了儲能元件的碳排放流分析模型和配電網(wǎng)低碳運行模型。在此基礎上,文獻[40]克服了“源、荷”側(cè)碳排放無法公平進行分攤及僅適用于無損網(wǎng)絡的缺點,實現(xiàn)了對新能源減少碳排放的精確計算。

綜上所述,應用碳排放流法對低碳性進行評估的優(yōu)點是測量和計算某個過程或系統(tǒng)中排放的碳排放量,可以準確估計碳排放量,但只是停留在理論層面,還需進一步將碳排放計算與分析方法與實際工程相結(jié)合。

3.3 仿真模擬法

仿真模擬法是結(jié)合碳排放計算的相關(guān)理論,建立較為全面的新型配電網(wǎng)低碳性仿真與評價系統(tǒng)的方法。文獻[41]基于碳排放分析方法,得出碳排放統(tǒng)計和碳排放流計算相關(guān)的數(shù)據(jù),建立基于實際工程的規(guī)劃方案和電力需求預測結(jié)果的新型配電網(wǎng)低碳性仿真與評價平臺,對改善后的低碳效益進行評價。

綜上所述,這種方法原理相對簡單,通常需要與碳排放分析法相結(jié)合,可以有效地應用于評估配電網(wǎng)實際低碳性。但是針對各類型配電網(wǎng)需要分別建立仿真模型,因此在場景適用方面有所局限,且具體仿真過程中工作量較大。

4 新型配電網(wǎng)的減碳措施

提升新型配電網(wǎng)的碳減排能力需要實現(xiàn)電源、電網(wǎng)、負荷與儲能設備之間的協(xié)調(diào)運行,對其進行合理的規(guī)劃配置,如圖2所示,本節(jié)在新型配電網(wǎng)“源網(wǎng)荷儲”的不同環(huán)節(jié)都采取了針對性措施,最大程度地降低接入新能源對電網(wǎng)的影響,從而減少碳排放量。

圖2 新型配電網(wǎng)的減碳措施

a.“源”側(cè)減碳措施。隨著國家在新能源領(lǐng)域的不斷推進和發(fā)展,清潔能源逐漸成為發(fā)電側(cè)低碳電源規(guī)劃和管理的重要途徑,通過電網(wǎng)與多種能源的協(xié)同調(diào)控,并充分利用能源之間的互補特性,從而提高能源的發(fā)電效率,實現(xiàn)電源側(cè)的碳減排。文獻[42]建立了一種低碳電源的規(guī)劃模型,以電力、電量及碳減排量等約束條件,考慮了能源間互補協(xié)調(diào)和電網(wǎng)的協(xié)同調(diào)控,以實現(xiàn)年綜合成本最小及碳排放量最小的多目標優(yōu)化。文獻[43]考慮了風光火多能融合互補環(huán)境下的碳捕集電廠,并以低碳效益最大化為目標建立了碳捕集系統(tǒng)與風電的協(xié)調(diào)投資模型。

b.“網(wǎng)”側(cè)減碳措施。對于線損降低、電壓質(zhì)量和可靠性提升,電網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整是關(guān)鍵的技術(shù)手段,也是促進經(jīng)濟性和安全性提升的有效路徑。通過對配電網(wǎng)重構(gòu)策略進行合理制定,能夠有效降低輸電損耗,同時提高電源發(fā)電效率,從而減少了系統(tǒng)碳排放量。

c.“荷”側(cè)減碳措施。負荷側(cè)需求響應具備相應的削峰填谷功能。同時,改善用戶的用電行為,可降低用電碳排放量,用電行為的調(diào)整也會為企業(yè)促進系統(tǒng)的清潔能源消納,降低整體碳排放水平。合理利用電動汽車是新型配電網(wǎng)負荷側(cè)碳減排的主要方式。文獻[44-45]建立電動汽車的低碳效益的近似線性模型,指出清潔能源與電動汽車充放電協(xié)調(diào)調(diào)度可以有效實現(xiàn)碳減排。

d.“儲”側(cè)減碳措施。儲能作為一種靈活性資源參與配電網(wǎng)的功率供需平衡調(diào)節(jié),充電過程中等同于負荷,放電時等同于電源。通過對儲能裝置進行配置,同時對充電放電策略進行合理制定,以此改變配電網(wǎng)潮流分布,能夠?qū)?jié)點電壓進行有效調(diào)節(jié),可有效降低分布式電源出力高峰時段的功率滲透率,從而間接達到減碳效果。

5 結(jié)語

本文針對新型配電網(wǎng)提出了系統(tǒng)化的低碳性理論評估體系,對新型配電網(wǎng)低碳性的內(nèi)涵、評估指標和評估方法3個方面的當前研究現(xiàn)狀進行了總結(jié),并對提升新型配電網(wǎng)的減碳措施進行歸納分析。隨著新型電網(wǎng)和低碳經(jīng)濟的發(fā)展,評價內(nèi)容中必須考慮更多的環(huán)境和技術(shù)創(chuàng)新問題。近年來,碳交易市場不斷發(fā)展也為配電網(wǎng)評估增加更多例如經(jīng)濟學、博弈論等新內(nèi)容。進一步評估研究工作可針對評估中發(fā)現(xiàn)的配電網(wǎng)薄弱環(huán)節(jié),開展符合實際的電網(wǎng)規(guī)劃改造技術(shù)論證,通過配電網(wǎng)規(guī)劃和改造獲得更大的社會效益。