《年鑒》是一年一度的鏡子“年鑒展”是鏡中的精華

“中國當代藝術年鑒上海展2019”,上海多倫現代美術館,2020年

金沙中國為《中國當代藝術年鑒》系列展覽舉行開幕式, 首先在常設藝術空間“金沙藝廊”展出“中國當代藝術年鑒文獻展”(“文獻展”),再于金光會展舉行“中國當代藝術年鑒展(中國澳門)”, 希望通過展覽持續促進澳門文化產業多元發展,為澳門及國際藝術家提供藝術交流平臺,舉辦多樣化的交流活動。本次展覽的策展人,身兼《中國當代藝術年鑒》主編、藝術史家及藝評家的朱青生教授表示:“當代藝術檔案是中國國史檔案的一個非常重要和寶貴的部分。《年鑒》是一年一度的鏡子,‘年鑒展’是鏡中的精華。”

蔣志:《海浪》,單頻道錄像,13分20秒,2023年(??蔣志)

此展是對2022年中國當代藝術總體情況的回顧和展示,結合全國全年數千場展覽、藝術家和海量文獻的深入研究,精煉出100位/組藝術家的代表作,透過專題綜述呈現中國當代藝術最新的整體發展,部分藝術家原作更將在澳門展區集中展出, 全面展現年鑒調查研究的成果。

由北京大學編輯的《中國當代藝術年鑒》是對于每年中國當代藝術的整體活動、展覽及文獻發表情況的記錄,意在為中國當代藝術的發展建立檔案。由金沙中國與北京大學中國現代藝術檔案(CMAA)合辦,澳門科技大學圖書館及人文藝術學院全力支持的“中國當代藝術年鑒展”在2023年12月至2024年2月期間, 分別于金沙藝廊及澳門威尼斯人金光會展舉行‘文獻展’及‘年鑒展’向觀眾呈現收錄于2022年度的《年鑒》當中的部分代表藝術家原作。其中文獻展除了回顧中國當代藝術發展外,也特意與澳門科技大學攜手合作,在展覽中增設由澳門科技大學特聘教授兼澳門著名藝術家吳衛鳴所籌劃的“藝以類聚──澳門現當代藝術團體文獻展”展區,呈現上世紀80年代以來澳門現當代藝術與中國前衛藝術的并行發展。自今年年初以來,吳衛鳴教授在澳門科技大學圖書館的全力推動下建立“澳門?藝術文獻庫”,而“藝以類聚”展覽將展出其中逾120件/套珍貴展品。此外,展覽亦展出澳門科技大學顧躍教授及其博士生的學術文獻,內容包括港澳地區藝術個案,呈現亞洲高等藝術教育與實驗藝術的新趨勢。

金沙中國有限公司總裁王英偉博士表示:“中國當代藝術經過四十年的發展,藝術家從起初復刻西方藝術的創作模式,到后來轉為借鑒西方先賢對藝術創新理性的態度,當中的變化促使他們自信、自主地創作出自己的作品。時至今日,中國當代藝術已發展出一套基于中國本地文化和風俗的優秀藝術體系,取得舉世矚目的成就。為此,本次‘文獻展’及‘年鑒展’首次于澳門舉辦,意義深遠。四百多年來澳門一直是多元文化的交匯點,我們期望借此機會展示由專家學者所整理的記錄,讓澳門藝術家從前輩處得到啟發,也讓藝術愛好者了解中國當代藝術的發展脈絡。衷心感謝展覽合作單位北京大學中國現代藝術檔案,同時感謝澳門科技大學對活動的全力支持,以及中央政府駐澳門聯絡辦公室、澳門特區政府文化局及旅游局持續對我們予以指導和鼓勵。”

本次展覽的策展人為身兼《中國當代藝術年鑒》主編、藝術史家及藝評家的朱青生教授。他除了擔任北京大學視覺與圖像研究中心的教授及主任外,也是上海外國語大學世界藝術史研究所所長,同時以英文名“LaoZhu”擔任國際藝術史學會的主席,從事現代藝術創作,并自1986年起主持“中國現代藝術檔案”,至今已經37年。他表示:“《中國當代藝術年鑒》不僅反映的是藝術,而且反映的是歷史、是現實、是中國,也是中國和世界的關系。特別因為藝術反映的不一定是事實,不是資料,而是反映人的思潮和心態,所以在某種意義上,當代藝術檔案是中國國史檔案的一個非常重要和寶貴的部分。《年鑒》是一年一度的鏡子,‘年鑒展’是鏡中的精華。”《中國當代藝術年鑒》自2005年出版以來,至今已完成編輯18卷。這部以中國當代藝術為主題的大型年鑒客觀地記錄事實,對各項記錄進行簡明的描述并設立對照索引,使當代藝術的變化得到展示,反映中國的現代化過程及其中的社會思潮和文化現象,同時標志著藝術對現代化過程的推動和反省。

“金沙藝廊”旨在為澳門帶來豐富多樣的藝術展覽,從而推動本地文創產業持續發展。藝廊持續邀請本地及國際著名藝術家舉辦形式多樣、種類豐富的藝術文化展覽,透過這個藝術平臺為澳門注入多元文化力量,進一步豐富本地居民及旅客的藝術體驗,提升公司在藝術文化范疇投放的資源,并全面配合特區政府的施政方針。自2022年開幕至今,已先后舉辦八次中外藝術大師的展覽。

位于798藝術區的“中國當代藝術檔案館”

“中國當代藝術年鑒展2014”,北京民生現代美術館,2015年

本次展覽的策展人為身兼《中國當代藝術年鑒》主編、藝術史家及藝評家的朱青生教授。現任北京大學教授,北京大學圖像學實驗室首席專家,上海外國語大學世界藝術史研究所所長,德國考古學院通訊院士,國際藝術史學會主席(2016-2021)。主持中國現代藝術檔案 (1986年起),主編《中國當代藝術年鑒》(2005年起每年一卷),策劃“中國當代藝術年鑒展”(2015年起每年一屆)。長期領導《漢畫總錄》編輯計劃,已正式出版63卷(截至2022 年),主編《中國漢畫研究》學刊。擔任國際藝術史學會主席期間,領導國際藝術史界聯合建立全球圖像鏈接系統,同時推進在世界藝術史研究理論與方法的總結與更新。著有《沒有人是藝術家也沒有人不是藝術家》、《十九札》等。本期,他帶領的CMAA團隊,為我們帶來不一樣的“編輯部”故事。

策展人朱青生教授近日于澳門倫敦人舉行的“中國當代藝術年鑒文獻展”開幕式上致辭。

“中國現代藝術檔案”(CMAA)為北京大學視覺與圖像研究中心(北京大學歷史學系藝術史研究室)的研究方向之一,其淵源是1986年在中央美術學院開啟,后遷至北京大學的現代藝術資料匯集工作。“檔案”自成立之初,即把20世紀70年代末以來中國現代藝術文獻的收集、整理、編輯工作納入其學術范圍,保存積累了大量文獻。“檔案”的目的是搜集和記錄與中國現代藝術相關的信息和資料,編制《中國當代藝術年鑒》,研究和發表藝術調查報告,介紹和總結中國當代藝術的狀況,向國內外學者和機構提供中國當代藝術活動、藝術作品和藝術家的詳盡資料。

CMAA編輯部在疫情之初已預先估計疫情肯定會加劇國際政治和文化藝術格局的“艱難和微妙”的變化。疫情逼迫著當代藝術,為圖像、影像和動態影像的收集提供了一次特殊的考驗和實驗機會。一方面,這使得網絡的推進和圖像的記錄從既往期待的發展方向成為了日常的常態和必需;另一方面,材料和檔案(亦可理解為可索引的材料)收集在此時也推進了對CMAA工作原則和方法的自省。疫情造成了人與人之間的隔離,更增加了對溝通的媒介,尤其是遠程媒介的依賴,這種依賴已經從原來的實驗和探索變成了“剛需”,新媒體技術與社會和人的關系已經徹底改變。新媒體的雙重性正在顯露出巨大的能量和無限的發展可能性,顛覆著世界,同時也給中國的當代藝術留下了廣闊的空間。疫情防控揭示了,新媒體、新技術、新觀念早已經不是一味的自由和自我獨立的想象,以擊破景觀社會,超越景觀社會對人的普遍影響,而是深刻地內化成為一個新的社會組織形態。為了應對疫情的影響,自2019年起,“中國當代藝術年鑒展網絡展”正式上線,歷經2019、2020、2021三年,意在探討網絡傳播媒介邊界的同時,更新當代藝術信息的互聯意義,分別與實體年鑒展構成呼應關系,共同展示中國當代藝術近年來的重要現象和貢獻。《年鑒》的整體上線也正在與出版社溝通和運作的過程中。

在疫情開始發展的2020年,我們觀察到很多作品是直接關注疫情的。但在疫情發展的三年時間里,許多藝術家關注的問題則不再是疫情本身。到2021年,大家似乎開始關注和向往一種自由的、不被束縛的狀態,對于人、自由的精神有更多的關注和探討。這類作品也在2021年鑒展中有非常充分的體現。在動態清零政策之下,2022年中國當代藝術的活動與實踐總體受到較大的限制與影響,但也因此特殊的情形產生了許多新鮮的變動。客觀而言,新冠疫情及相關政策影響使得數字媒介及相關技術逆勢上揚。隨著官方政策、技術革新等新情況的出現,新媒介不斷影響著藝術家的創作。隨著人工智能圖像生成模型和工具的普及,這個問題在將來可預見地將變得更為關鍵,但與數字和技術相關的當代藝術理論框架仍有待建立。

如上一個問題中談到的疫情三年藝術家創作中的變化,事實上,自2005年編輯第一部《中國當代藝術年鑒》以來,我們就觀察到媒介趨勢的變化使當代藝術有了新的可能。對新媒體、新方法的探索創造了一種新的生存可能性,這種可能性正在使世界發生根本性的變化。這已經不是藝術風格和材料的改變,而是藝術“性質”的改變。在過去的17年里,藝術家們積極探索不同的媒介,創造令人耳目一新的當代藝術作品。這個時期見證了許多傳統藝術家邁出了創新的步伐,他們從傳統的油畫等媒介轉向了裝置藝術、影像,涉獵不同的藝術概念。然而也有一小部分藝術家堅守自己最初使用的藝術媒介。進一步想,在科技全面進入藝術的今天,傳統的藝術市場是否會慢慢失去活力?像今天一樣由繪畫和雕塑占領的世界還能存在多久?而如今已經成熟的藝術家,是應該積極地響應時代,使用新的技術,還是堅定地守護經典的創作方法?相信答案就在不遠的明天。

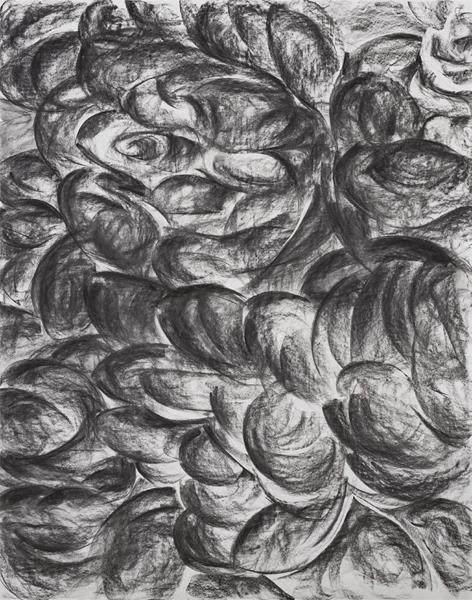

梁遠葦:《造法1》,紙上木炭 ,190X150厘米,2021年(??梁遠葦)

《中國當代藝術年鑒》是對于中國當代藝術的整體活動、展覽及文獻發表情況的調查記錄,以年度為單位,客觀記錄事實,對各條記錄進行合適、簡明的描述并設立對照索引,使當代藝術的變化得到顯示。這部以中國當代藝術為主題的大型年鑒,旨在為中國當代藝術的發展建立檔案根據和提供索引,從而反映中國的現代化過程及其中的社會思潮和文化現象,同時標示藝術對現代化過程的推動和反省。起初《中國當代藝術年鑒》并不作為年鑒,而是作為檔案出現。

在1986年,中國由于改革開放,出現了第三種藝術,這種藝術既不是中國傳統藝術,也不是西方的學院藝術。于是中國美協決定要開一個會議,把全國的美協領導都召集在一起做一個報告會,來厘清中國發生的新情況。因此,水天中、高名潞和朱青生三位分別被委托做報告,報告結束后,便開始進行一項更深入的調查——調查中國出現的當代藝術,之后就決定在珠海畫院開一個幻燈片展覽。隨著當代藝術開始蓬勃發展,北京成立了現代藝術學會,學會委托朱青生進行有效的整理和條分縷析的調查,并著手準備現代藝術大展。因為當時展覽的整理需要,現代藝術檔案在1986年的11月11號應運而生。當時現代藝術檔案落腳于中央美術學院美術史系,后來由于朱青生調到北京大學工作,現代藝術檔案也隨之調入了北京大學,一直持續到今天。黃專在2005年建立了OCAT,OCAT有十幾個委員。隨后朱青生、黃專和巫鴻開始合作,共同編輯《中國當代藝術年鑒》。從2005年至今已經過去了19年,《年鑒》已經編了18卷。這就是《中國當代藝術年鑒》的起始。

編輯組的工作主要包括對文獻和藝術現場兩部分的收錄。中國現代藝術檔案每周都會收集以各種形式發表的文獻。文獻閱讀組每周會對收集的文獻進行閱讀,進行主題詞、關鍵詞的提取。遇有與研究相關的重要信息,還會撰寫簡明的內容提要。一年之中,所有收集和閱讀的文獻經過整理,將發表于當年的《中國當代藝術年鑒》附錄中。對事件與活動,尤其是展覽的記錄也是檔案工作的一個重要的部分,這一工作由CMAA的調查組負責,并從檔案建立之初開始。目前采用的系統性調查方法成形于2013年的北京,并在2017年后與上海美術學院、上海多倫現代美術館等共建上海工作組,兩個工作組目前常駐北京與上海開展記錄工作。而隨著未來的發展,我們也將聯動更多地區的藝術工作者,以擴大我們對中國當代藝術生態整體的調查范圍。調查組的工作可以分為三個步驟:第一步是搜集、整理活動資訊。

前期,調查組每周會從各類信息源搜集展覽以及活動信息,包括各大藝術門戶網站,美術館、畫廊的微信公眾號、網站等。展訊數量大且變動多,為此我們建立起一個共享與核對的機制,以確保信息盡可能全面與準確。第二步就是實地調查與記錄。調查組每周根據展訊確定展覽調查的范圍,派成員前往現場進行調研與記錄。調查的過程遵循一定的工作規范,以求盡可能深入地獲取展覽現場的信息,同時向現場組織方和藝術家、理論家、批評家核實在資訊收集階段收集來的信息。在經歷前兩步的調研后,最后則是資料的檔案化與反饋,調查小組會將記錄的資料以及展覽現場的一些紙質材料歸檔保存,并按照一定的規范建立索引。調查組定期開會匯總調查成果,對展覽的狀況進行反饋。調查組搜集的展訊以及部分記錄的資料經初步整理和挑選,一部分以“展覽回顧”等形式發布于CMAA公眾號中。《中國當代藝術年鑒》還會由編輯部的成員和特別聘請的專家針對中國當代藝術的某一個問題來做一年的總結,我們稱之為綜述報告,同時也會對一些特殊問題做專題研究,專題研究和綜述報告就構成了《年鑒》的學術研究和學術調查的部分。

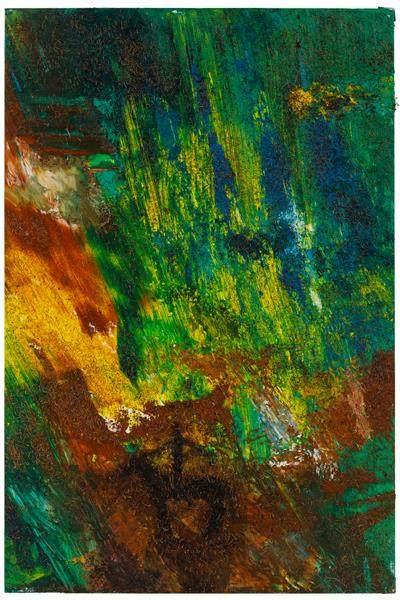

劉商英:《天山6號》,布面油畫、松針,240 x 160厘米,2022年(??劉商英)

CMAA整理檔案的宗旨是全面、完整、準確、實時。以旁觀者視角,在尊重時局的同時客觀記錄,在尊重藝術家的同時全面記錄“原始生態”,即包括產生作品的時間、地點、人際關系以及特殊的事件背景在內的全部材料,以“藝術家”或“理論家”,而不單是“展覽”或“作品”和“文獻”為調查對象,對于任何存疑,務必做好標記。 檔案資料有四個主要來源:CMAA已有資料、藝術家提供資料、網絡搜集資料、藝術現場資料。資料來源途徑較多,遵循“原汁原味”準則,綜合比較并使用,在尊重藝術家意愿的基礎上盡可能全面搜集,保證信息準確度,盡可能選擇清晰度更高的圖片、視頻等進行保存。

檔案維護是一個持續不間斷的過程,需要對各個來源的資料不斷進行篩選并補充至檔案中。凡不是CMAA或藝術家提供的資料,如從網絡下載的圖片等,均需標注清楚來源。檔案資料使用順序為:找到藝術家檔案文件夾,查看《工作進度匯報》文檔,確定上次更新的時間和范圍,在表格“CMAA數據庫”中搜索藝術家姓名并補充更新信息,將藝術家提供的資料整理至文件夾中并在藝術家個人表中進行信息更新。在每年的《年鑒》中,我們著重記錄變化的情況。有些成熟的藝術家雖然表現突出,但并不一定出現在《年鑒》中。《年鑒》總是尋找新人、新的創作和新的觀念。CMAA一直對藝術家進行追蹤和調查,每年有10000多名藝術家被CMAA記錄。經過數據分析和統計,我們提取出前100多名藝術家的名單。在名單的基礎上,《年鑒》編輯委員會委員、學術委員會委員每人都有權補充一位藝術家,以糾正數據客觀統計造成的遺漏,因為藝術天才有時在某一點上貢獻特別突出,但整體平均得分不高。CMAA進而為最活躍的藝術家們建立專門的個人檔案,一般來說,每年保持在100位左右的體量。經過18年的《年鑒》的記載,已經收錄有900位左右的藝術家檔案。對于每一位藝術家的檔案,CMAA除了調查收集,建立基本檔案之外,還會對藝術家進行訪談,跟他們對話,并且收集藝術家過去的創作,以及跟創作有關的事件。此外,CMAA還會收集跟他們相關的評論甚至是爭論。

《中國當代藝術年鑒》是一年接一年,沒有斷檔,沒有空缺,把中國當代藝術的歷程細節和它的起伏盡可能客觀地記錄下來。但是《年鑒》最特別的地方并不在這里,實際上《年鑒》把全中國發生的當代藝術的情況、現象、作品展覽以及各個藝術家的活動記錄在一起,是每一頁都記錄著一天發生的事情,所以《年鑒》永遠是一樣厚,因為不是365頁就是366頁。

中國的當代藝術是一種藝術,也是世界藝術的一個組成部分。但是中國的當代藝術又不僅僅是藝術,中間包含著社會發展、文化經濟政治發展等很多的現象和規律,因為這些是不斷變化的,而藝術家又是最敏感的,于是現實便通過藝術獲得了反映和折射。如果有某一事件發生,而藝術家創造出的形象將之作為現象呈現,使其意義顯現,最后就變成了中國歷史的一部分。所以中國現代藝術檔案不僅反映的是藝術,而且反映的是歷史、是現實、是中國,也是中國和世界的關系。特別因為藝術反映的不一定是事實,不是數據,它反映的是人的思潮和心態,所以在某種意義上,它是中國國史檔案、當代檔案的一個非常重要和寶貴的部分。

本次在澳門的年鑒展展出了28位/組藝術家的一系列作品,涵蓋了油畫、影像、行為、裝置等不同創作類型,體現了藝術家對現實生活的觀察與思考。

例如蔣志的參展作品是2023年創作的影像《海浪》,作品講述一個安檢員對一個入境者進行安全檢查。在兩人身體接觸的過程中,存于他們之間的權力關系慢慢變得復雜和微妙。通過這件作品,藝術家試圖喚起觀眾對于權力關系的體驗與審視。周文斗的作品《集箭成弓》捆綁著數百支弓箭,以一根7米長的弓弦連起兩端,利用箭支本身的彈性,拉緊后形成一把巨大的弓。每支箭都有自身的個性與特征,當它們被一種強加的秩序纏在一起的時候,則失去了自身的個體獨特之處,成為一種新的狀態、組織、形式。周文斗的創作力求提煉出“無用”之用,他往往摒棄物件的功能和實用性,更多關注物品背后的社會意義和文化特征,繼而建構出新的語境意義。年鑒藝術家從日常經驗、現實社會、歷史記憶等不同角度出發,與既有的藝術系統碰撞出新的對話,提出關鍵的見解,做出值得討論的廣泛行動,以藝術的形式將思考顯現,創造出新的意義。