含鉛元素的鈹擴散處理紅寶石、藍寶石的特征研究

胡艷秋 ,蒙彩珍 ,寧珮瑩 ,唐娜 ,張亞鵬

1.國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司(國家珠寶玉石質量檢驗檢測中心)深圳實驗室,深圳 518020;2.國檢中心深圳珠寶檢驗實驗室有限公司,廣東 深圳 518020

一直以來,關于紅寶石和藍寶石的鉛玻璃充填處理和鈹擴散處理的檢測特征已開展諸多研究。上述兩類處理方法均是在不同的溫度范圍、氣氛條件及加熱速率等與溫度有關的條件下對剛玉進行加熱處理,以改善寶石的顏色、透明度和凈度等外觀特征。鉛玻璃充填處理剛玉是以高鉛玻璃等材料為助熔劑和充填物,利用其黏度和軟化溫度低,在真空環境中對紅寶石進行加熱(通常為中溫條件600~680°C),通常在加熱去除裂隙中的雜質后,又以鉛玻璃混合物存在的環境中在900~1000°C 下再次加熱,利用鉛玻璃較強的浸潤能力和具有良好的流動性的特點,以填充裂隙,使裂隙或孔洞得以填補愈合,以達到改善凈度和透明度的效果[1]。鈹擴散處理常用于改善剛玉的顏色。根據前人研究[2],Be 離子在剛玉中與Mg2+對剛玉顏色的作用相似,這是因為兩者是二價的化學價態。Mg2+在剛玉中是電價受體離子。它可以通過四價供體Si4+或Ti4+等離子進行電荷補償。當剛玉在還原條件中進行熱處理時,可通過氧空位的電荷補償。當剛玉在氧化條件中進行熱處理時,Mg2+誘導捕獲電子空穴(可看作O-1離子)在光譜的藍色區域中有非常明顯的吸收,這導致天然藍寶石中“突顯”黃色至橙黃色。與Mg作用相似,Be 在還原氣氛中作為受體被氧空位進行電荷補償,不直接產生顏色;在氧化氣氛中加入的Be2+會捕獲空穴,產生強烈的黃色―橙黃色,所以剛玉的鈹擴散處理通常在氧化環境中進行[3][4]。鈹元素本身不屬于致色元素,而是起到一種類似活化劑或拓展空位的作用。其擴散原理是根據鈹元素的原子半徑小、自身質量較輕,能快速擴散進入剛玉寶石,在超高溫的氧化環境中(通常高于1800°C),BeO 擴散進入晶格中捕獲空穴,與藍寶石中的微量元素如Mg、Fe、Ti、Cr、V 等元素發生反應擴散作用,達到改善顏色的目的,并且可以擴散到晶體內部較深的區域[5]。這類鈹擴散藍寶石通常呈藍色、黃色、橙色―橙紅色,近年來也有經鈹擴散處理的粉色藍寶石出現[6]。

日常檢測中發現一粒橙色藍寶石和一粒紫紅色紅寶石同時存在鈹元素和鉛元素,這在以前的檢測過程中是極為少見的,國內外也鮮有報道。本文采用超景深顯微鏡放大觀察拍照系統、紅外光譜、紫外―可見分光光譜、X 射線熒光光譜、LIBS 等測試手段,對兩粒樣品進行測試研究并總結鑒定特征,旨在為此類剛玉提出鑒別方法和提供實驗室檢測參考資料,同時探討此類處理樣品的定名規則。

1 研究樣品與研究方法

1.1 常規寶石學特征

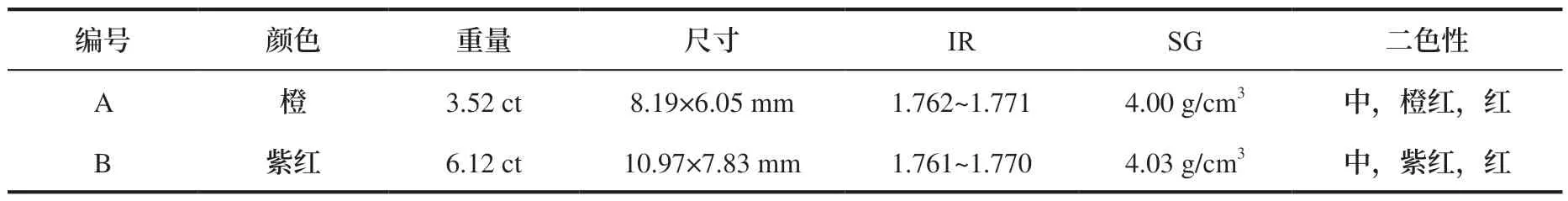

本文測試樣品為兩粒客戶送檢樣品,一粒為顏色飽和度較高的艷橙色藍寶石;一粒為飽和度較低的暗紫紅色紅寶石(圖1),對兩粒樣品的常規寶石學測試結果如表1。

表1 常規寶石學測試Table 1 General gemological characteristics

圖1 樣品照片Fig.1 Photograph of the investigated samples

1.2 實驗測試條件

利用吉凱恩超景深顯微拍照系統對樣品內部特征進行放大20X-200X 觀察并拍照;利用Diamond ViewTM對樣品進行熒光圖像測試;

利用Nicolet iS50 型紅外光譜儀對樣品進行無損測試,測試條件:分辨率8 cm-1,反射附件掃描16 次,掃描范圍400 cm-1~1500 cm-1;透射附件掃描16 次,掃描范圍1500 cm-1~4000 cm-1。

利用Perkin Elmer Lambda 950 型紫外―可見分光光度計對樣品的顏色進行分析,測試條件:電源電壓220 V,測試范圍300~800 nm,數據間隔:1 nm,縱坐標模式:吸收值(A),狹縫寬度:2 nm,光源轉換波長為319.20 nm,檢測器切換波長為860.80 nm,積分時間:0.20 秒;

成分分析測試:利用島津EDXRF-7000X 射線熒光光譜儀,測試條件為:氛圍:真空,準直器:3 mm,樣品杯:邁拉膜;同時利用美國TSI 公司生產的ChemReveal? LIBS 臺式激光誘導擊穿光譜對樣品的元素種類進行定性分析:激光能量:80%,重復頻率為1.0 Hz,激光斑束直徑25 μm,采集波長范圍為200~1000 nm。

上述測試均在國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司(國家珠寶玉石質量檢驗檢測中心)深圳實驗室完成,測試人:胡艷秋。

2 結果與討論

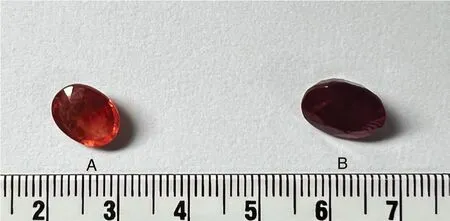

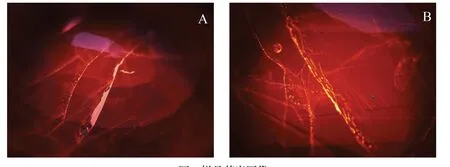

2.1 放大觀察

利用超景深顯微鏡對樣品進行放大觀察,樣品A內部有大量未達表面的愈合裂隙,熔融流體包體呈現不規則形狀,中心分布大塊橙色區域(圖2a)。愈合裂隙內“指紋狀包體”氣化、變形,雜亂無序,針狀包體斷裂,呈微小點狀(圖2b-c);樣品B 內部渾圓的晶體包體周圍變得模糊,包體周圍伴有盤狀裂隙面(圖3a),細長針狀包體經高溫后熔蝕,斷裂成針點狀包體,且點狀包體周圍帶有絮狀擴散暈,大量的愈合裂隙氣液包體變形,呈拉長的或者圓形的高突起透明空腔,或呈扭曲狀、骨狀、熔滴狀、網格狀,助熔劑殘余次生熔融包裹體(圖3b)。樣品B 內部還存在一個藍色團狀斑塊區域,藍色隨高溫炸裂后的愈合裂隙分布。兩粒樣品中的渾圓狀晶體包體和熔斷的針狀、點狀礦物包體指示其均為天然成因。基于剛玉熱處理的普遍性及各種熱處理的指示特征,樣品A與B 的顯微放大特征均可以證明其經歷過高溫熱處理的過程。此外,在未浸泡液體的情況下在超景深暗域照明下能看到紫紅色樣品B 的腰圍有一圈橙色分層包裹中心淺色區域的現象(圖3c),這種腰圍橙色富集多在鈹擴散處理藍寶石中出現,該現象與剛玉鈹擴散處理的顏色分布特征一致[3]。兩粒樣品內部可見大量經高溫后變形的氣液包體,裂隙發育但未在裂隙處見到藍紫色、橙紅色閃光及氣泡,樣品表面未見光澤差異區域,因此判斷兩粒樣品未經充填處理。

圖2 樣品A的顯微特征Fig.2 Magnification of sample A

圖3 樣品B的顯微特征Fig.3 Magnification of Sample B

2.2 熒光圖像測試

Diamond ViewTM在對寶石熱處理的殘余物觀察中有較便捷且直觀效果。高能短波紫外光的照射下觀察樣品,兩粒樣品整體均呈現較強的紅色熒光,部分區域呈白堊狀,愈合裂隙中熱處理殘余物呈現強亮橙紅色熒光,部分橙紅色線條延伸至樣品近表面(圖4),結合樣品顯微放大高溫特征,進一步推斷樣品經歷添加了一定量助熔劑的較高溫度的熱處理過程,可見熱處理殘余物熒光發光特征[7]。

圖4 樣品熒光圖像Fig.4 Fluorescence image of samples

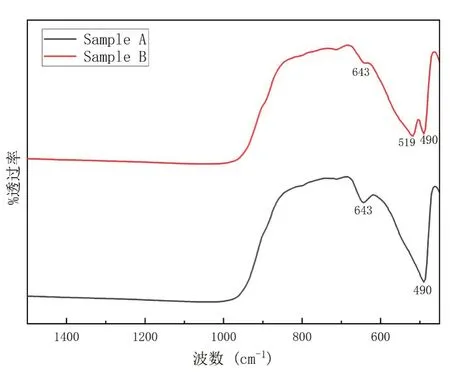

2.3 紅外光譜測試

紅外反射光譜(圖5)顯示,在指紋區400 cm-1~1500 cm-1范圍內,主要在低頻區(400 cm-1~800 cm-1)的643 cm-1由Al-O的彎曲振動和伸縮振動產生的特征吸收峰[8],650 cm-1~850 cm-1吸收帶間分裂的弱吸收峰由雜質離子類質同象取代Al3+時剛玉晶體結構畸變所致[9],643 cm-1、519 cm-1、490 cm-1與天然剛玉的標準紅外反射峰值基本相符合,樣品的紅外透射測試圖譜在官能團區無特征吸收。通過圖譜分析,說明兩粒樣品為天然紅寶石和天然藍寶石。

圖5 樣品的紅外圖譜(反射法)Fig.5 Infrared spectra of sample(reflection method)

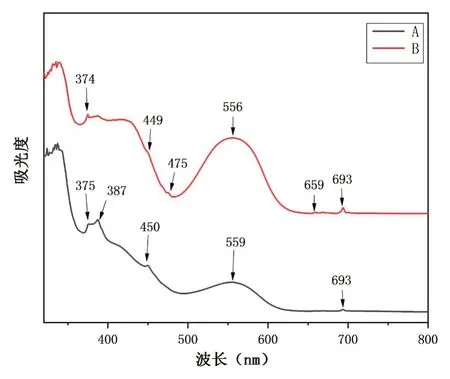

2.4 紫外—可見分光光度計

紫外―可見分光光度計測試結果(圖6)表明,樣品A 在光波段內顯示典型的由Fe 和Cr 致色的吸收光譜,樣品B 顯示典型的由Cr 致色的吸收光譜[10]。Fe 和Cr 作為過渡金屬致色元素,Cr3+發生4A2→4T1的d-d 電子躍遷產生693 nm 的發射熒光峰,使兩粒樣品均產生紅色熒光,668 nm、659 nm 的吸收是晶體八面體配位場中的Cr3+的特征吸收;550 nm~560 nm的寬吸收帶歸類為兩個成因,首先Cr3+發生4A2→4T2的d-d電子躍遷產生555 nm的主要吸收特征;560 nm處的吸收為Fe2+與Ti4+之間電荷轉移引起吸收黃綠色波段內可見光,說明樣品中含有少量Fe、Ti引起該波段吸收,550~560 nm的寬吸收帶發生重疊,表現為對黃綠區的可見光吸收,使得樣品B產生紫紅色調。同時,Cr3+作為紅寶石主要的致色因子,其含量變化也影響紅寶石紅色調的深淺,Fe3+的含量則影響了其顏色的明暗程度[11]。根據前人研究,兩粒樣品的紫外可見光譜特征中顯示的374 nm、387 nm及450 nm附近的吸收是與Fe3+有關的吸收,并且Fe3+是藍寶石形成黃色的主要原因[12][13]。其中紫外區374 nm、387 nm的吸收為O2-―Fe3+的電荷轉移導致,O2-→Fe3+的電荷轉移對可見光光譜中紫色、藍色光強烈吸收,導致藍寶石呈鮮艷的黃色調。Fe3+的d-d電子躍遷也產生了樣品的476 nm和468 nm處的弱吸收。Fe-O-雜質離子心、Cr3+和Fe3+離子使得樣品A呈橙色[14]。綜上,樣品的紫外可見吸收光譜橙黃色樣品A在375 nm、387 nm及450 nm處顯示了明顯的Fe吸收,樣品B在以556 nm為中心的寬吸收帶及659 nm、693 nm處的有明顯的Cr吸收,兩粒的顏色表征與成因和前人研究相符,但紫外―可見分光光譜分析目前仍無法作為判定樣品是否經過鈹擴散或充填處理的鑒定依據。

圖6 樣品紫外―可見吸收光譜測試Fig.6 UV-Vis absorption spectras of samples

2.5 成分分析

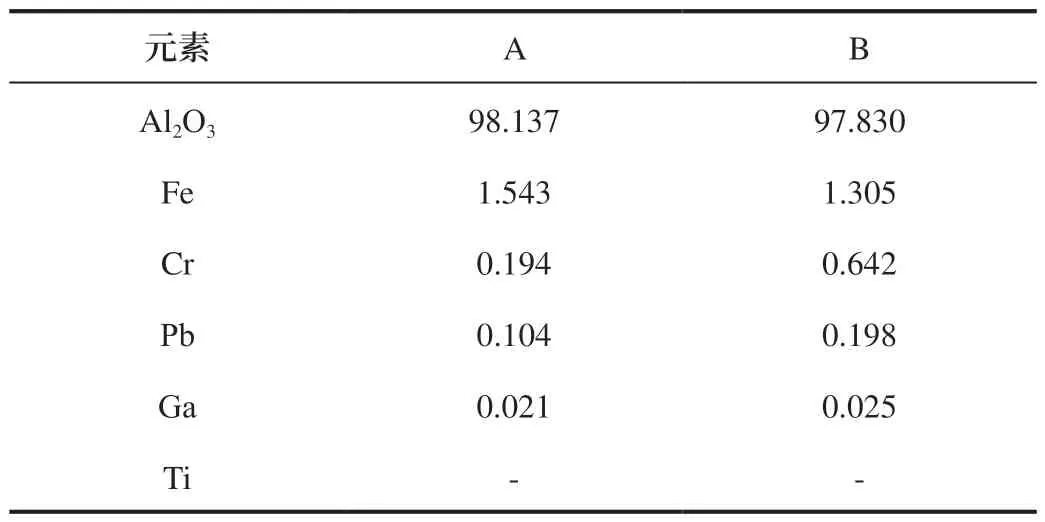

2.5.1 X射線熒光光譜分析(XRF)

X 射線熒光光譜分析分別對兩粒樣品表面隨機選取兩個點進行定性半定量全元素分析測試,測試結果如表2,除Cr、Fe 等致色微量元素外,還有痕量元素Ga 同時指示了兩粒樣品的天然成因;除前述元素外,兩粒樣品中均還含有一定量的異常Pb 元素(如圖7)。紅寶石和藍寶石中的Pb 元素通常由鉛玻璃充填處理帶入,成分分析測試中Pb 元素的存在被認為是鉛玻璃充填處理的重要鑒定證據,另外這類處理鏡下觀察可見異常突起的氣泡和裂隙處藍紫色或橙紅色閃光,但在這兩粒樣品放大檢查裂隙中未發現氣泡及閃光現象,由此懷疑異常Pb 元素的帶入不同于傳統紅寶石和藍寶石的鉛玻璃充填處理,推測其可能來自于有助熔劑參與的高溫加熱處理過程中的殘留或者特殊的熔爐[15][16]。成分分析測試中未測到兩粒樣品中Ti 元素的存在及含量的多寡,合理推測這是由于Ti 含量低于儀器檢出限,導致未檢測出。

表2 樣品的XRF成分分析(wt.%)Table 2 Chemical analyses of samples by XRF(wt.%)

圖7 樣品A、B的XRF圖譜含異常Pb元素Fig.7 The XRF patterns of sample A、B contained abnormal Pb elements

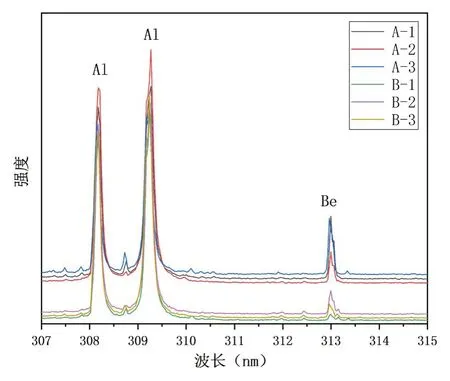

2.5.2 激光誘導擊穿光譜分析(LIBS)

采用激光誘導擊穿光譜技術分別在兩粒樣品的腰部不同位置采用相同的測試條件進行多點測試,得到波長在300~315 nm 的等離子光譜圖(圖8)。結果顯示,在308 nm、309 nm 附近顯示剛玉Al元素特征峰,同時發現兩粒樣品均在313 nm 處顯示Be 元素的診斷性特征發射峰存在[17][18], 且峰值較強。

圖8 樣品的LIBS Be元素測試結果Fig.8 LIBS results of Beryllium in samples

3 結果與討論

(1)兩粒樣品均存在超高溫跡象及特征顏色富集現象,同時LIBS 測試樣品含異常Be 元素,表明兩粒樣品經過了鈹擴散處理。

(2)兩粒樣品均含有Pb 元素,結合樣品放大檢查未見鉛玻璃充填特征現象,推測異常Pb 元素來自于助熔劑殘余的高溫熱處理過程中殘留或者特殊熔爐的帶入。

(3)對于這兩粒處理樣品的系統研究,對鈹擴散處理過程帶入異常Pb 元素的紅寶石和藍寶石的實驗室檢測提供了參考數據。針對于此類處理樣品的定名,檢測機構是否只要聲明經過了鈹擴散處理,或還需要通過精確定量Pb 元素指出其來源及作用。異常Pb 元素的存在仍然需要更多樣本研究數據總結來對樣品的定名給出準確建議。