清代滿族鈿子的審美價(jià)值及設(shè)計(jì)啟示

尹一名,李耿

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)珠寶學(xué)院,北京 100083

前言

鈿子是一種清代滿族婦女穿著禮服、吉服時(shí)頭上佩戴的飾品,大體造型為簸箕狀,前高后低,用鐵絲或藤木制成骨架,用錦帛或紗覆蓋,在飾上珠翠等裝飾。隨著民族文化傳承不斷深入推進(jìn),清代滿族宮廷婦女頭飾引發(fā)關(guān)注,鈿子便是其中之一。目前,關(guān)于鈿子論述主要集中在對(duì)其圖案、裝飾的研究,以及個(gè)例賞析,相對(duì)較少進(jìn)行全面且深入的總結(jié),并分析對(duì)現(xiàn)代首飾的影響。而鈿子作為清代長(zhǎng)期存在的頭部裝飾的不僅在裝飾展示了中國(guó)一脈相承的設(shè)計(jì)美學(xué),具有獨(dú)特的審美價(jià)值,而且其背后所反映的等級(jí)、禮制等社會(huì)現(xiàn)實(shí)寫照也展示了豐富的文化價(jià)值,成為鈿子在現(xiàn)代能具有生命力的原因之一。因此本文從鈿子起源出發(fā),探討其工藝材質(zhì)、裝飾紋飾背后所蘊(yùn)含的審美價(jià)值,旨在從傳統(tǒng)首飾中汲取靈感,并為現(xiàn)代首飾設(shè)計(jì)提供創(chuàng)作思路。

1 清代滿族鈿子的形成與發(fā)展

滿族鈿子并不是突然出現(xiàn)的,而是與該民族自身的服飾傳統(tǒng)息息相關(guān),是根據(jù)其民族服飾頭飾發(fā)展歷史的變化而出現(xiàn)的(圖1)。清代滿族發(fā)源于我國(guó)東北地區(qū),其歷史可追溯至早期的肅慎人以及遼金時(shí)期的女真人。在金史中對(duì)于女真人發(fā)式特點(diǎn)的描述將頭發(fā)編起盤在頭上,裹一頭巾裹,在下方系上一個(gè)名為玉逍遙的玉鈿(圖2),稱為辮發(fā)盤簪。可見滿族先民早先就有包裹頭發(fā)、并在包裹物上裝飾的傳統(tǒng),這與鈿子的結(jié)構(gòu)有一定相似之處。而金滅亡后,女真婦女的“辮發(fā)盤髻”至明末仍是其后裔滿洲女子的主要發(fā)型[1]。這種發(fā)型簡(jiǎn)潔方便,能較好適應(yīng)滿洲婦女“執(zhí)鞭馳馬”生活需要,因此被保留。

圖2 金齊國(guó)王墓王妃頭巾(李耿攝)Fig.2 The queen headscarf from the Tomb of the King of Qi in the Jin Dynasty

清朝建國(guó)以來,滿族婦女的發(fā)飾也是以上述“辮發(fā)盤簪”為基礎(chǔ)不斷發(fā)展。清入關(guān)初期,滿洲貴族雖告別了馬背上的游牧生活,但在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),貴族婦女發(fā)型與入關(guān)前區(qū)別并不大[2]。順治康熙年間,滿族女子常服發(fā)式仍可見包頭樣式。在清康熙孝昭仁皇后常服像可見包頭發(fā)式,造型簡(jiǎn)單,僅飾有兩個(gè)發(fā)簪。康熙中至晚期,發(fā)飾造型開始注重向裝飾變化。從一些畫像中可見,此時(shí)滿族宮廷女子發(fā)式從正面來看好似在腦后扣了一個(gè)盤狀物,視覺上與后來出現(xiàn)的鈿子的效果相同,因此從造型上來說,鈿子可能就是辮發(fā)盤簪從實(shí)用逐漸轉(zhuǎn)向注重裝飾化后的產(chǎn)物。橘玄雅先生《旗人女性的首飾》一文說 :“約在雍正朝的時(shí)候,隨著包頭的發(fā)展, 逐漸形成了鈿子。鈿子雖然以包頭為基礎(chǔ),但是其形制更加堅(jiān)固,能夠進(jìn)行的裝飾更為豐富”。

然而,在之后的咸豐道光等時(shí)期,滿族婦女日常頭飾轉(zhuǎn)向加寬加高,清晚期更是以大拉翅更為著名。因此,在這段時(shí)間,鈿子的沒有過多的發(fā)展。在清末光緒年間,出現(xiàn)了一種“挑桿鈿子”,使用者為宮廷外旗人貴婦,這成為鈿子發(fā)展的最后階段[1]。

2 鈿子的基本造型與佩戴規(guī)則

2.1 基本造型

清代以來,諸多古籍有對(duì)于鈿子的基本造型進(jìn)行描述。福格《聽雨叢談》卷六“鈿子”條云:“八旗婦人彩服,有鈿子之制,制同鳳冠,以鐵絲或籐為骨,以皁紗或線冒之……”崇彝在《道咸以來朝野雜記》寫到:“……其制以黑絨及緞條制成內(nèi)胎,以銀絲或銅絲支之外,綴點(diǎn)翠或穿珠之飾。”可見鈿子的大體造型呈簸箕狀,用鐵絲或藤木為骨架,以紗或布覆蓋,在外部以珠翠裝點(diǎn)。鈿子素胎上插戴的珠翠名為鈿花,也叫面簪。根據(jù)鈿制裝飾在鈿子素胎的不同位置,分別名為面簪、結(jié)子、鈿口、鈿尾、頭面、翠條等 ,可以單獨(dú)拿下來作為簪釵裝飾[3]。簪花多為單數(shù)出現(xiàn),有五、七、九之分,與鈿子的佩戴規(guī)則有關(guān)。

2.2 佩戴規(guī)則

根據(jù)婦女的年齡、功能、佩戴的場(chǎng)合等方面可以將鈿子造型進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分。根據(jù)崇彝所言:“……鳳鈿之飾九塊,滿鈿七塊,半鈿五塊,皆用正面一塊,鈿尾一大塊,此所同者。所分者,則正面之上,長(zhǎng)圓飾或三或五或七也。鳳鈿除新婦宜用,其他皆用滿鈿,孀婦及年長(zhǎng)婦人則用半鈿……”即根據(jù)年齡分為鳳鈿(圖3)和常服鈿子,常服鈿子又分為滿鈿(圖4)和半鈿;鳳鈿有飾有九塊面簪,滿鈿為七塊,半鈿為五塊。

圖3 鳳鈿(尹一名攝)Fig. 3 Phoenix dianzi

圖4 帶滿鈿的旗人女性像局部(尹一名攝)Fig. 4 Women with "man dian"(part)

此外,鈿子可以根據(jù)不同的特征進(jìn)一步細(xì)分,從功能方面來看,可分為兩種,一種為實(shí)用鈿,用來固定頭發(fā),無各種珠寶;一種為裝飾鈿,鑲嵌鈿花,鈿花上有各種珠寶,具有裝飾性,同時(shí)也是一種地位高低的體現(xiàn),目前各博物館館藏的鈿子多為有裝飾的類型。

從佩戴場(chǎng)合來說,分鳳鈿和花鈿,吉服戴鳳鈿,常服戴花鈿。鳳鈿主要用于吉慶場(chǎng)合,如上元、端午等傳統(tǒng)節(jié)日穿著基情禮服時(shí),與之進(jìn)行搭配。

3 鈿子的材質(zhì)、工藝與裝飾紋飾

3.1 材質(zhì)及工藝

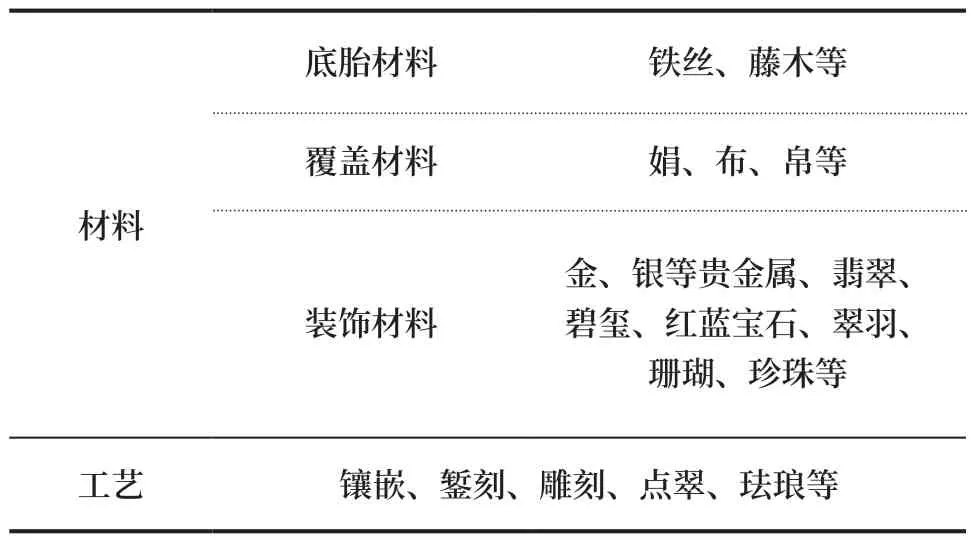

清代滿族鈿子的裝飾豐富多樣,華美異常,與朝冠等記錄在冊(cè)具有明確階級(jí)含義的首飾不同。鈿子展示了一種相對(duì)靈活自由的頭飾設(shè)計(jì)風(fēng)格,具有輕松而不失優(yōu)雅的女性特質(zhì)。由于清代宮廷后妃頭飾在典制之外的部分,總體的設(shè)計(jì)思想是工藝服務(wù)于題材[4]。所以工匠能夠進(jìn)行充分的發(fā)揮,選擇豐富的題材、材質(zhì)來裝飾鈿子(表1)。因此鈿子的裝飾材質(zhì)極為豐富,除了底胎基本固定用鐵絲和藤木以外,裝飾用的材料可以說囊括了清宮首飾常見的材料,如金、銀等貴金屬、翡翠、碧璽、紅藍(lán)寶石、點(diǎn)翠、珊瑚、珍珠等;工藝包括鑲嵌、鏨刻、雕刻、點(diǎn)翠、琺瑯等。這些材料和工藝主要出現(xiàn)在其裝飾面簪上。鈿子的用材在顏色上一定程度反映了中國(guó)傳統(tǒng)文化中的五色觀,即黃、赤、青、黑、白五種顏色,并通常顏色會(huì)在明度、飽和度、純度上做出變化[5]。

表1 鈿子常見制作材料及制作工藝(尹一名制)Table 1 Common production material and the production process of dian zi

3.2 裝飾紋飾

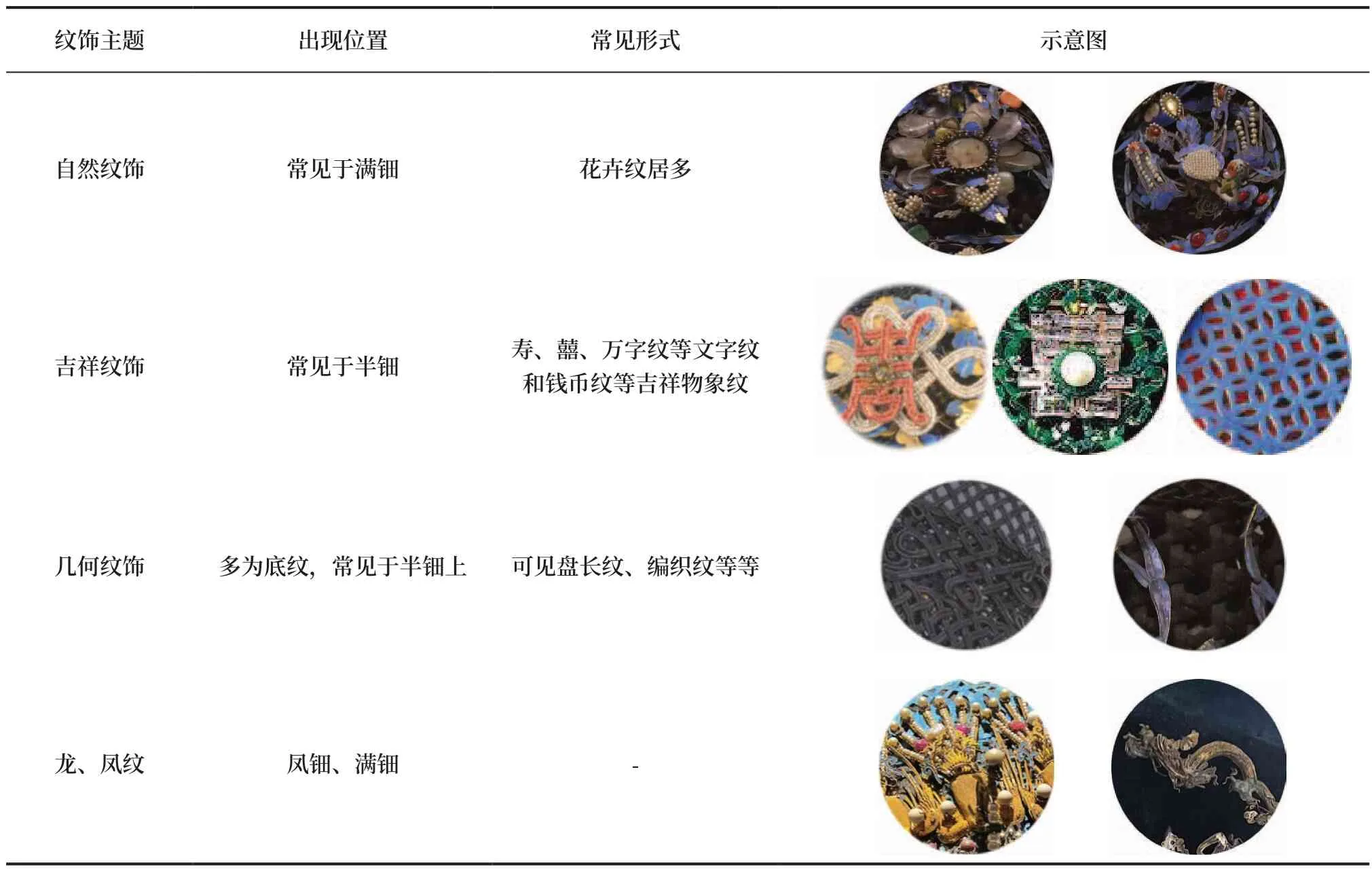

鈿子較為常見裝飾紋飾有自然紋飾、吉祥文字、幾何紋飾、鳳紋等,所表達(dá)的都是清宮滿族女子的美好祈盼(表2)。

表2 鈿子常見裝飾圖案及示意圖(尹一名制)Table 2 Common decorative patterns of dian zi and schematics

3.2.1 自然紋飾

自然主題紋飾以花卉紋居多,常見的花卉紋有牡丹、蓮花、梅花等,以象征女子的柔美或表達(dá)一些及吉祥含義,如牡丹象征富貴吉祥,蓮荷象征多子多福,梅花象征清雅高潔等。通常會(huì)在花卉紋上點(diǎn)綴一些蝴蝶、小鳥等造型,通常這些自然主題的紋飾大面積的出現(xiàn)在滿鈿上,滿鈿的適用范圍可知,是為了迎合相對(duì)年輕的女子佩戴的審美(圖5)。

圖5 飾自然紋飾的鈿子(尹一名攝)Fig. 5 Dianzi with natural patterns

3.2.2 吉祥紋飾

吉祥紋飾包括吉祥文字和一些具有吉祥含義的物象組成的紋飾。

吉祥文字可見壽、囍、萬字紋等,壽字紋常見以盤長(zhǎng)紋為底,結(jié)合二者的含義可知,所表達(dá)的多為對(duì)長(zhǎng)壽甚至永壽的愿望,這些字紋常見于半鈿上,符合半鈿多為孀婦及年長(zhǎng)婦人適用的要求。

吉祥物像如錢幣紋,以銅錢形象作為鈿子覆蓋物上的紋飾,多為連續(xù)組合出現(xiàn),以象征富貴不斷。錢幣紋也通常出現(xiàn)在半鈿上。還有葫蘆紋以諧音的方式象征福祿(圖6)。

圖6 飾吉祥紋飾的鈿子(尹一名攝)Fig. 6 Dianzi with auspicious patterns

3.2.3 幾何紋飾

幾何紋飾可見盤長(zhǎng)紋、編織紋等等,多為底紋出現(xiàn),即鈿子素胎上編織的裝飾,為黑色,展示出了工匠高超的技藝,有的如盤長(zhǎng)紋可以作為文字紋的底紋,這些幾何紋飾通常也是具有吉祥含義的,如盤長(zhǎng)紋可以象征富貴不斷、生命綿延等,共同反映出清代首飾裝飾以吉祥為首要目的的現(xiàn)實(shí)需求。

3.2.4 具有等級(jí)性的紋飾—龍、鳳紋

龍、鳳紋多出現(xiàn)在鳳鈿或滿鈿上,一般為立體造型,以金編織或雕刻。龍紋可見成對(duì)出現(xiàn)(圖7)。鳳紋有的在尾羽飾以點(diǎn)翠和鑲嵌寶石,極其精致奢華,鳳嘴中銜垂墜的流蘇珠子。龍、鳳紋一般代表了皇室貴族尊貴的身份,適用于節(jié)日慶典、婚嫁等重要場(chǎng)合,在常服鈿子上少見。

圖7 飾龍鳳紋的鈿子(尹一名攝)Fig. 7 Dianzi with dragon and phoenix patterns

4 滿族鈿子的美學(xué)價(jià)值

4.1 精致的樸素美

清代裝飾總體來說追求極致的精致華麗,在裝飾上的整體風(fēng)格偏向精細(xì),鈿子也不出其右。但在鈿子精致的裝飾中可以窺見一些清代首飾隱含的“樸素美”,這種樸素的審美并不是指用料或是制作工藝的簡(jiǎn)約,而是指鈿子上珠玉裝飾的打磨。清代時(shí)西方已經(jīng)出現(xiàn)寶石刻面技術(shù),能夠增加寶石的美麗和精致程度,但清代的首飾中卻沒有廣泛應(yīng)用該種技術(shù),例如鈿子上的寶石幾乎均為隨形打磨。這包含著清代手工藝人崇尚“天真”的思想[4],即崇尚事物本來的面貌。其中既有中國(guó)古代寶石琢磨方式歷史傳統(tǒng)原因,也包含著深層次的審美傾向上的原因。因此,雖然當(dāng)代大多情況下認(rèn)為清代的工藝裝飾繁縟為重,缺乏意境,但不可否認(rèn),華麗的裝飾下仍隱含著中國(guó)傳統(tǒng)審美中所崇尚的本真的審美追求,其中也包含鈿子在內(nèi)的清代首飾具有了精致的“樸素美”。

4.2 舒適的和諧美

和諧是中華民族自古以來就追求的生活理念,表現(xiàn)在鈿子上為兩個(gè)方面:一是外部造型上和表面裝飾上均具有均衡對(duì)稱的特點(diǎn),是一種結(jié)構(gòu)的和諧;二是工匠在制作鈿子時(shí),對(duì)不同造型、不同色彩的裝飾物象的添加經(jīng)過了細(xì)致的考量,使雜亂的裝飾呈現(xiàn)出了和諧美。

從結(jié)構(gòu)上來看,鈿子上的主要裝飾面簪數(shù)量有三、五、七之分,且共同特征是正、背各一塊,其他均勻分布,由于整體造型和主要裝飾均為對(duì)稱排列的因此在視覺上頭飾雖大卻不顯雜亂,而是具有符合皇家身份的莊重典雅,這正是其對(duì)稱設(shè)計(jì)所帶給人們的視覺感受。此外在年輕婦人所用的滿鈿上,除了對(duì)稱的面簪外,在空白處會(huì)飾有花鳥草蟲裝飾,打破了對(duì)稱設(shè)計(jì)略顯僵硬的弊端,更適合年輕女子的身份。

使鈿子上雜亂裝飾具有統(tǒng)一和諧之感的第一個(gè)方式是制作工藝的統(tǒng)一,以點(diǎn)翠鈿子為例,用不同藍(lán)色調(diào)的翠羽鑲嵌成了不同的裝飾,雖然造型各不相同,但由于色調(diào)統(tǒng)一,使人感覺到一種和諧美。另一種方式為用大面積的黑色打底,主要出現(xiàn)在半鈿上,半鈿所漏出的顏色多為編制帽子時(shí)的黑色,點(diǎn)綴帶色彩的面簪較少,因此在視覺上也能達(dá)到和諧而不雜亂的效果。

4.3 深厚的文化美

包括鈿子在內(nèi)的滿族首飾,在繼承傳統(tǒng)的同時(shí)又推陳出新,在發(fā)展過程中吸收多種文化的特色,使之成為時(shí)代文化和民族文化的體現(xiàn)與象征。

首先表現(xiàn)的是中華民族崇尚吉祥的文化傳統(tǒng)。清代以來,裝飾圖案的設(shè)計(jì)在總體上遵循“圖必有意,意必吉祥”的設(shè)計(jì)法則。鈿子設(shè)計(jì)紋飾也是祥瑞為中心主題,包含了寓意女子生活幸福美滿的花卉紋等;寓意長(zhǎng)壽的蝙蝠、壽紋等;寓意富貴、權(quán)力的龍紋、鳳紋等……使用了諧音、象征等多種手法將圖案與美好含義相契合,經(jīng)歷了不斷傳承,成為中國(guó)首飾設(shè)計(jì)圖案中及設(shè)計(jì)文化的縮影。

其次,鈿子的裝飾、用料等反映了清代嚴(yán)苛的等級(jí)制度,也體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的部分社會(huì)文化。如鳳鈿除新婦宜用,其他皆用滿鈿,孀婦及年長(zhǎng)婦人則用半鈿。吉服戴鳳鈿,常服戴花鈿。鳳鈿主要用于吉慶場(chǎng)合,如上元、端午等傳統(tǒng)節(jié)日彩服時(shí)等。再如《清同治大婚典禮紅禮檔》中詳細(xì)記載了同治大婚時(shí)皇后及后妃的嫁妝。其中皇后的嫁妝中有八頂鈿子,其中有兩頂鳳鈿,六頂滿鈿;貴妃和嬪的嫁妝中僅有兩頂滿鈿[6]。只有皇后才可以使用鳳鈿,而貴妃和嬪只能配戴滿鈿,鳳鈿和滿鈿又有鈿上所飾之物的多少的區(qū)別。這都反映了不同身份等級(jí)的滿族女性對(duì)應(yīng)不同身份的頭飾,是一種社會(huì)文化的體現(xiàn)。

最后,包括鈿子在內(nèi)的清代頭飾還反映出了一定時(shí)代文化特色。中國(guó)清代和西方洛可可風(fēng)盛行時(shí)代在年代上比較接近。洛可可藝術(shù)流行于宮廷,代表貴族統(tǒng)治者的審美趣味,這與中國(guó)清代宮廷珠寶首飾設(shè)計(jì)性質(zhì)相同。從風(fēng)格整體特征來看,清代宮廷風(fēng)格和洛可可風(fēng)格都重視纖細(xì)精巧,繁縟精致的形式效果[7]。由此可見鈿子的裝飾風(fēng)格可能受其影響。

5 對(duì)現(xiàn)代首飾設(shè)計(jì)的啟示

在現(xiàn)代研究中通常認(rèn)為清代的工藝美術(shù)造型繁縟堆砌,缺乏美感。但相對(duì)來說,一些工藝品類中所包含的設(shè)計(jì)思維仍對(duì)現(xiàn)代環(huán)境下所進(jìn)行的文化研究有一定的借鑒意義。鈿子作為一種具有民族特性的歷史文物反映了一個(gè)民族物質(zhì)文化與精神文化的遺跡和遺物所具有的民族特色,其或者能夠成為今天研究民族歷史,并對(duì)古代首飾進(jìn)行現(xiàn)代設(shè)計(jì)提供參考價(jià)值。

5.1 民族特性與實(shí)用性相結(jié)合

清代滿族鈿子在溯源上,是女真族貴婦辮發(fā)盤簪加上裹巾后逐步演變發(fā)展而成。辮發(fā)盤簪發(fā)式誕生之初是為適應(yīng)游牧民族婦女執(zhí)鞭策馬的生活傳統(tǒng),是以實(shí)用性為首要目的而設(shè)計(jì)的。因此鈿子其傳統(tǒng)上就具有實(shí)用性的基因。清代入關(guān)以后,滿族貴族婦女的發(fā)式在一段時(shí)間內(nèi)仍以辮發(fā)盤簪為主,而后逐漸從早期的實(shí)用性向裝飾性轉(zhuǎn)變,從造型的變化來看,鈿子就是這一時(shí)期的產(chǎn)物,因此鈿子的造型在本質(zhì)上反映了滿族婦女頭飾富有民族特性的社會(huì)審美與訴求。在現(xiàn)在有關(guān)對(duì)鈿子的記載中,認(rèn)為其中一個(gè)類別為實(shí)用鈿,即區(qū)別于朝冠、吉服冠等禮制首飾,能同時(shí)應(yīng)用于日常生活和搭配吉服參加慶典的首飾。因此鈿子并不是華而不實(shí)的裝飾品,或許由于重量較輕、或許由于佩戴方便、又或許由于帽形首飾能更好的收納頭發(fā)等優(yōu)點(diǎn),使?jié)M族婦女將其日常佩戴。

鈿子的發(fā)展過程反映了一種實(shí)用性與民族特性相結(jié)合的重要特點(diǎn),其造型的產(chǎn)生和確定是基于滿洲婦女的需求而變化發(fā)展的,因而得以流傳。這也啟示現(xiàn)代首飾應(yīng)具有實(shí)用性和裝飾性并存的特點(diǎn),無論是設(shè)計(jì)師從個(gè)人特色出發(fā),還是以具有特色的文化理念出發(fā),都需要在結(jié)構(gòu)造型、佩戴方式等各個(gè)方面,以人為本,以人的使用為主要需求,在此基礎(chǔ)上考慮首飾設(shè)計(jì)中具有特性的部分。

5.2 裝飾要素與佩戴者相契合

從鈿子的裝飾要素來看,其設(shè)計(jì)和使用一方面反映了宮廷年輕女子對(duì)美好生活、愛情的向往,另一方面反映了年長(zhǎng)的婦人對(duì)長(zhǎng)壽的追求。因此其裝飾特點(diǎn)是既滿足對(duì)吉祥的憧憬,又契合女性的不同年齡。清代宮廷后妃頭飾大體分的裝飾紋飾是自然紋飾、吉祥紋飾、幾何紋飾三種題材,其核心反映的是吉祥文化。鈿子等清宮頭飾裝飾紋飾主要通過象征、諧音、符號(hào)意象的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)象與意義之間的聯(lián)通建構(gòu)[8]。如蓮荷代表多子多福、牡丹代表富貴、“壽”“萬”則直接用文字含義表示祥瑞等等,諸如此類的吉祥圖案很好的對(duì)應(yīng)了佩戴者趨吉避禍的心理。與此同時(shí),根據(jù)前文對(duì)裝飾紋飾的具體分析可知,不同年齡段女子鈿子裝飾有所不同,并且具有一定規(guī)律性,即年輕女子用滿鈿,多裝飾花鳥草蟲等充滿活力的自然之景;而年長(zhǎng)的婦女則是“壽”、盤長(zhǎng)等具有長(zhǎng)壽之意的更具莊嚴(yán)之感的圖案。同時(shí)還可以彰顯等級(jí),如皇室貴族等佩戴鳳鈿等。如圖8 中藍(lán)袍女影像中,該畫像的制作背景大致是在清朝為皇室成員或貴族婦女如浩命夫人等身位較高的人繪制的容像。可見該女子約為青或中年婦女形象,所佩戴的為鳳鈿,鈿子上有若干黃金鳳釵且并無過多裝飾,這種裝飾方式符合與女子的身份和年齡相符合。因此,鈿子上的裝飾要素通常是與佩戴者的心理的內(nèi)在需求和年齡身份等客觀需求相匹配的。因此在現(xiàn)代首飾的設(shè)計(jì)中需要關(guān)注設(shè)計(jì)和適應(yīng)人群的聯(lián)系,在珠寶首飾設(shè)計(jì)之前,可以進(jìn)行短時(shí)間的調(diào)研來確定佩戴者的主要需求,不能僅憑設(shè)計(jì)師的一廂情愿進(jìn)行設(shè)計(jì)和制作。

圖8 藍(lán)袍女影局部(尹一名攝)Fig. 8 Portrait of a Woman in a Blue Robe

圖9 點(diǎn)翠鈿子[9]Fig. 9 Dianzi with cui

5.3 視覺效果與觀看者相吸引

清代滿族鈿子盡管裝飾華麗復(fù)雜,但仍具有整體的和諧之感。清代的手工藝者在設(shè)計(jì)時(shí)采用的制作工藝統(tǒng)一和大面積色塊對(duì)比的方式,以點(diǎn)翠鈿子(圖8)為例,設(shè)計(jì)者用統(tǒng)一的點(diǎn)翠工藝和藍(lán)色調(diào)為主的翠羽鑲嵌成了不同的裝飾,雖然點(diǎn)翠造型各不相同,也存在各色寶石點(diǎn)罪其中,但由于相對(duì)大面積一致的工藝和色彩,形成以了一種和諧之感。使觀看者能感受到豐富裝飾中暗含的和諧之美,這也是古代首飾在當(dāng)代仍具有相當(dāng)大的生命力的原因之一。現(xiàn)代首飾設(shè)計(jì)發(fā)展節(jié)奏快,成品數(shù)量多,設(shè)計(jì)師們需要通過強(qiáng)烈、和諧的設(shè)計(jì)效果以在眾多設(shè)計(jì)作品中吸引觀看者和消費(fèi)者的視線。伴隨著新興首飾材料的興起,傳統(tǒng)的首飾材料在增加強(qiáng)烈的視覺效果方面或許稍顯遜色,因此更要考量首飾整體的和諧性,使之和觀看者相互吸引。

5.4 以多元文化融合反映時(shí)代特色

清代滿族鈿子反映了多種時(shí)代文化,除造型溯源、等級(jí)規(guī)定這類具有滿族特性的文化之外,漢族,以及前文提到的洛可可裝飾風(fēng)格在其裝飾上也有體現(xiàn)。鈿子在某種程度上來說,屬于多元文化結(jié)合反映時(shí)代特色的產(chǎn)物。現(xiàn)如今隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,人們能夠接觸到更加多元的文化,同時(shí)我國(guó)對(duì)民族文化和傳統(tǒng)文化的大力扶持,使得許多具有特色的文化符號(hào)進(jìn)入人們的視野。比起大眾審美的珠寶首飾,人們更傾向于購(gòu)買更小眾,具有特色文化屬性的首飾。鈿子在保留自身特色的基礎(chǔ)上很好的融合其他諸如漢族、蒙古族以及同時(shí)期西方文化。多元素的融合有助于首飾設(shè)計(jì)在屬于自己的時(shí)代煥發(fā)出新的生機(jī),也為自身的創(chuàng)新提供了機(jī)會(huì)。鈿子以多元文化融合反映時(shí)代特色的設(shè)計(jì)方式為現(xiàn)代首飾設(shè)計(jì)提供了更多的思路,當(dāng)下的審美風(fēng)尚是最好的設(shè)計(jì)靈感來源,能夠?yàn)樵O(shè)計(jì)師提供更直接、更高效的設(shè)計(jì)元素。

結(jié)語

通過以上的論述可以發(fā)展,清代滿族鈿子的形成和變化展示了滿族頭飾中本民族特性和受多元文化影響的特點(diǎn),反映了所處時(shí)代的首飾禮制、等級(jí)、社會(huì)文化等要素。同時(shí)鈿子的形態(tài)、工藝、材料、紋樣等設(shè)計(jì)要素共同促成了其和諧、“樸素”的美學(xué)價(jià)值,具有深厚的文化底蘊(yùn)。鈿子在制作中中注重展示民族特點(diǎn)的同時(shí)關(guān)注人的需求、順應(yīng)時(shí)代潮流等設(shè)計(jì)方式,對(duì)現(xiàn)代首飾設(shè)計(jì)也具有一定的借鑒意義。