互聯網對農村居民健康投資的影響研究

——基于信息獲取的中介效應分析

羅佳麗,林晨蕾

福建農林大學公共管理與法學院,福建 福州 350002

充分釋放農村居民的健康投資,提升農村居民整體健康水平是實施“健康中國戰略”的迫切要求,更是實現鄉村振興和扎實推進共同富裕的應有之義。黨的二十大提出,把保障人民健康放在優先發展的戰略位置。當前,我國農村居民整體健康水平要低于城鎮居民,健康投資同樣也存在不足的問題[1]。2021年我國城鎮居民人均醫療保健消費2 521.3元,農村居民人均醫療保健消費1 579.6元,相較于城鎮居民仍然存在較大差距[2]。近年來,大數據、人工智能等新一代信息技術蓬勃發展,互聯網已經成為百姓尋醫問藥的重要渠道,互聯網的滲透有利于解決我國農村醫療資源可及性缺陷與農村居民健康投資不足的問題。截至2023年6月我國農村網民規模達3.01億,農村地區互聯網普及率為60.5%[3]。因此,在這一特殊時代背景下,如何促進農村居民健康投資,提升健康水平是一個值得深入研究和思考的命題。健康投資作為提升居民健康水平的有效途徑,主要包括醫藥治療、醫療保健、體育鍛煉、休息和健康消費品等[4][5]。互聯網對居民醫療消費的影響是替代抑或是互補,研究尚未形成統一的結論。一方面,有研究發現移動電話的普及對我國農村居民的醫療消費呈正向影響[6],居民民使用互聯網可能會增加就診頻率[7],另一方面也有研究發現互聯網使用減少了個人醫療費用支出[8]。互聯網使用會激發農村老年人健康投資的意愿[9],促進了老年人體育鍛煉[10]。但也存在互聯網使用擠占了農村居民的閑暇時間從而導致農村居民體育鍛煉減少的現象[11]。互聯網信息傳遞高效、跨空間限制的特點,有效拓寬了人們獲取資源的途徑[12]。互聯網上醫療信息溢出對居民的就診選擇產生了兩極化影響,具體表現為自我診療、高級別醫院對基層醫療衛生機構患者的分流[13]以及對居民健康素養的提升作用[14]。

已有研究成果豐富,且已證實了互聯網使用對居民健康投資方面的影響,但仍存在可拓展的空間。現有研究關于互聯網使用對個體健康投資影響衡量不夠全面,尚未關注到互聯網在引導農村居民健康投資決策上發揮的作用。鑒于此,本文基于CFPS2018年數據從互聯網信息獲取渠道的中介作用切入,將研究對象聚焦于農村居民,探討互聯網使用對農村居民健康投資的影響,及信息獲取渠道發揮的中介作用。

1 理論分析與研究假設

醫療服務領域作為一種特殊的經濟領域具有不確定性和非對稱性的特點,健康需求與健康投資收益是不確定的,醫療信息一定程度上由專業人士壟斷,存在信息不對稱性。因此信息在醫療服務領域成為一種信任商品,有經濟價值并能夠改善健康效用[15]。健康信息增加了消費者使用醫療服務的概率,消息不靈通的消費者往往低估了醫療保健在治療疾病方面的生產力[16]。一般情況下,疾病的不確定性導致人們無法準確預估健康投資的邊際收益。掌握更多信息的消費者對邊際效用的感知更加靈敏,對自身健康邊際效用的估量更為精準,主動進行健康投資的意識更強。普遍來看,農村居民的健康意識欠缺與醫療資源可及性約束會導致其有病不醫概率更大,互聯網的使用可以減少醫療健康信息的不對稱與健康投資的不確定性。促進農村居民患病后主動就診,小病挺大病拖現象得以改善。其次,互聯網提供了各種健康保健、癥狀診斷、治療方案信息,部分農村居民在使用互聯網過程中接收到后,健康觀念受到影響,自我健康管理意識提高,逐步采取健康生活方式。然而,農村居民在使用互聯網過程中,受到混亂的相關醫療健康信息的影響,會加劇對自身健康的焦慮,進而轉向醫生求助。健康信息在醫療需求中扮演的角色就是決定是否去看醫生,即互聯網增加了健康消費需求。

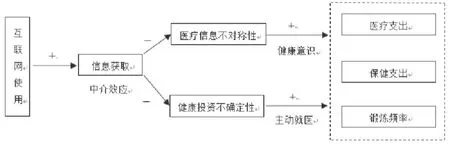

因此本文得出以下假說,H1:互聯網使用會增加農村居民醫療保健消費與體育鍛煉等健康投資行為,同時根據個體特征的不同影響存在異質性。H2:信息獲取是互聯網影響農村居民健康投資的作用機制之一。基于上述分析,本文構建了互聯網使用影響農村居民健康投資的理論分析框架,如圖1所示。

圖1 理論分析框架

2 研究設計

2.1 數據來源

本文采用的是2018年中國家庭追蹤調查(CFPS)數據,該數據反映中國社會、經濟、人口、教育和健康的變遷,為本文的研究提供了詳實的大樣本數據基礎。根據本文研究需要,本文僅保留了農村居民樣本,同時為避免老年人因自然衰老、健康狀況對醫療需求較高,易導致樣本數據出現異常值[17],也考慮到農村老年人互聯網使用情況,本文剔除了65歲以上樣本,而健康投資決定一般只有成年人能夠獨立自主完成,因此保留了18歲以上的成年樣本,剔除異常值與缺失值,最終獲得11 757個樣本。

2.2 模型設定

2.2.1 基準回歸模型 本文研究重點為互聯網使用對農村居民健康投資的影響,由于健康投資均為連續變量,因此設定為OLS回歸模型:

Ei=β0+β1Ii+β2Xi+εi

(1)

其中i是指樣本中的第i個受訪者,Ei是指第i個受訪者的醫療保健支出對數及體育鍛煉頻率,Ii表示第i個受訪者互聯網使用情況,Xi是一組可觀測的控制變量,εi表示誤差項。

2.2.2 中介效應逐步檢驗模型 本文采用溫忠麟中介效應逐步檢驗法[18],假設所有變量都已經中心化(即均值為零),可用下列方程來描述變量之間的關系:

Y=cX+e1

(2)

M=aX+e2

(3)

Y=C′X+bM+e3

(4)

M為就診地點選擇,其中方程(2)的系數c為互聯網使用對農村居民健康投資影響的總效應;方程(3)的系數a為互聯網使用對中介變量信息獲取渠道的影響;方程(4)的系數b是加入了中介變量后,互聯網使用對農村居民健康投資的影響效應。實證分析統一用Stata16.0完成。

2.3 變量設置

2.3.1 被解釋變量 借鑒其他學者的研究[19],本文選取醫療支出、保健支出、鍛煉頻率為被解釋變量。對醫療支出、保健支出兩個變量都做對數處理,被解釋變量均為連續變量。

2.3.2 解釋變量 選取互聯網使用為解釋變量。CFPS中有兩個關于互聯網使用的變量“是否使用移動上網和是否使用電腦上網”,本文對二者進行處理,回答為否賦值為1,只要兩個問題有一個問題回答為是即賦值為1,即使用互聯網。

2.3.3 中介變量 信息獲取體現了個體社會網絡資本,互聯網的出現改變了信息傳遞的機制,互聯網作為信息獲取的渠道拓展了農村居民信息資源。因此本文借鑒已有研究選取互聯網作為信息獲取渠道的重要性為中介變量[28],CFPS中對于信息渠道的問題是“您認為互聯網獲取信息的重要性如何”,選項為李克特五分量表。

2.3.4 工具變量 考慮到互聯網使用是由多種因素影響造成的個人行為,地區經濟、收入狀況、年齡、受教育水平等因素都會影響個人互聯網接入與使用,不可避免地存在內生性問題,因此本文借鑒其他研究[20-21]選取2008年受訪者所在省份的互聯網普及率作為工具變量進行兩階段估計,解決互聯網使用的內生性問題。地區互聯網發展狀況與個人互聯網使用行為有著密切聯系,2008年的互聯網普及率反映了該地區互聯網發展狀況,2008年的互聯網普及率越高意味著當期的互聯網普及率也更高,個體互聯網使用的概率更大,滿足工具變量的相關性。另外,2008年的互聯網普及率與當期農村居民的健康投資沒有必然的直接聯系,但可以通過影響當期互聯網使用情況進而影響農村居民健康投資,滿足工具變量的外生性。

2.3.5 控制變量 參考已有文獻,選取4個維度的控制變量:個體特征、經濟特征、潛在醫療需求特征及醫療資源水平特征[22]。個體特征包括性別、年齡、年齡平方項、婚姻狀況、受教育水平、地區[23-24]。經濟特征包括家庭人均收入、醫療保險,潛在醫療需求特征包括主觀健康狀況、慢性病情況、是否吸煙、是否飲酒[25]。具體變量賦值及描述統計情況如表1所示。

表1 各變量賦值及描述統計表

3 實證結果與分析

3.1 互聯網使用對農村居民健康投資的的影響分析

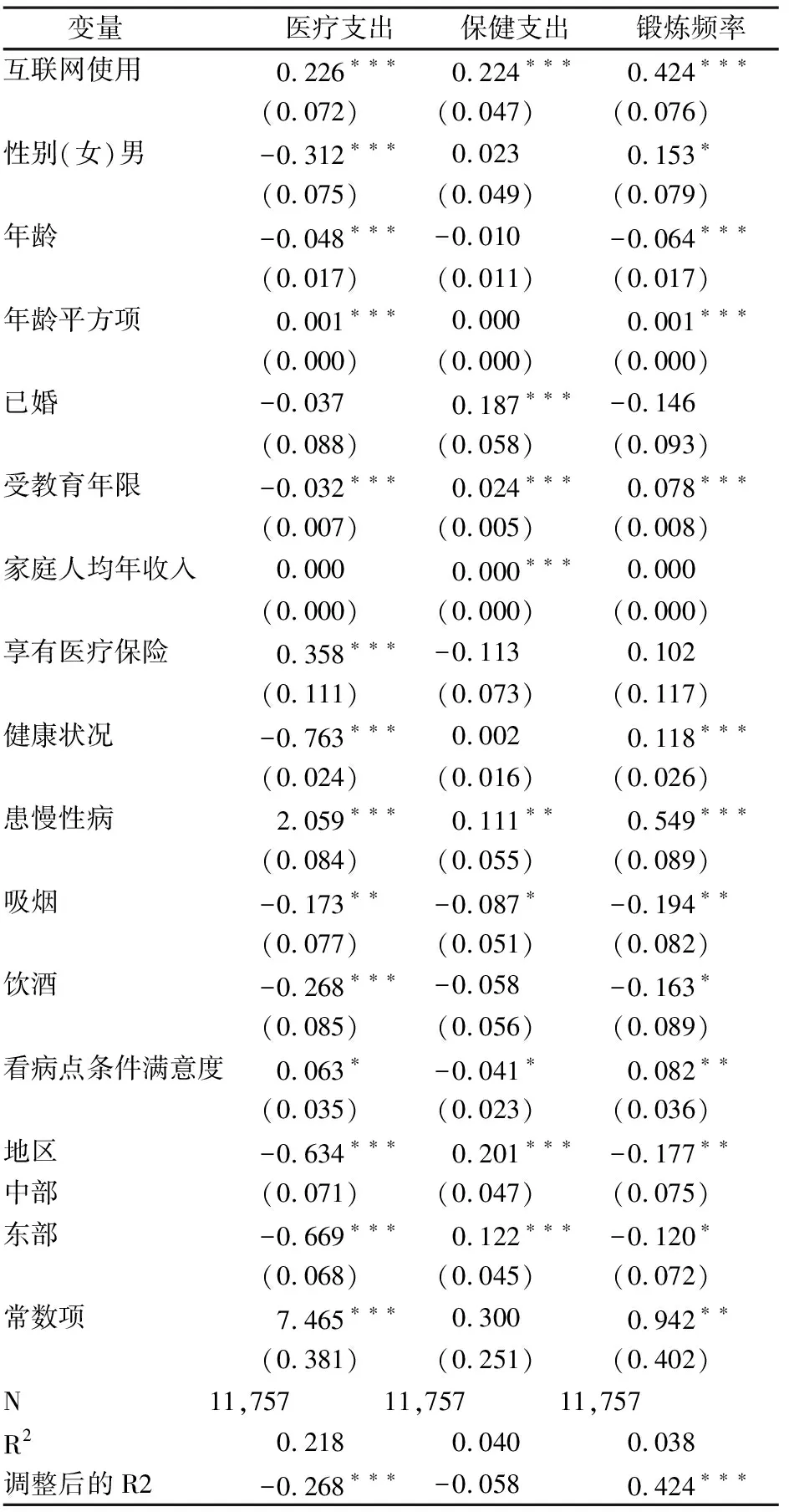

基準回歸結果實證分析了互聯網使用對農村居民健康投資的影響,結果如表4所示。互聯網對農村居民健康投資具有顯著正向影響,互聯網使用分別在1%顯著水平下正向影響農村居民醫療支出、保健支出與鍛煉頻率。這表明,農村居民互聯網使用會增加其健康投資。這主要源于農村居民使用互聯網過程中接收到包括癥狀診斷、治療方案、健康科普與就醫指導等信息后健康意識有所提高,對自身健康狀況的感知更敏感,在身體不適時傾向于及時前往就醫,一定程度上也釋放了農村居民的就醫需求。此外,在互聯網使用過程中,農村居民面對大量的互聯網醫療健康信息,受限于自身能力對信息的識別與利用能力較低,容易受互聯網醫療信息的誘導,無法有效利用醫療健康信息進行自我保健與治療,而更傾向于尋求醫生幫助,因此醫療消費增加。另一方面,互聯網為農村居民普及了更多健康,傳播了健康的生活方式,提升了農村居民健康意識,進而促進了農村居民對保健的投資,鼓勵農村居民參與體育鍛煉,養成健康行為。在控制變量方面,個體特征中男性的醫療支出更低[26]。年齡對醫療支出具有顯著的正向影響,這與以往的研究結論一致。此外,相較于年輕人,年長者對體育鍛煉反而更積極[10]。已婚、低教育水平的農村居民醫療支出越高,這其中的原因可能是高受教育水平的農村居民前期健康投資高、健康損耗低、患病概率低。高受教育水平的農村居民保健支出及體育鍛煉更多,這與以往的研究結論一致。從經濟特征來看,家庭收入對對保健支出的影響正向顯著。從潛在醫療需求來看,健康狀況差、患慢性病的農村居民醫療支出更高。健康狀況更好、患慢性病的農村居民健康意識越強,體育鍛煉頻率越高。而從地區來看,中部、西部農村居民醫療保健消費相比于東部地區要少[27]。

此外,本文還從年齡、受教育水平與健康差異視角分析了互聯網使用對農村居民健康投資的異質性,由于篇幅限制本文對回歸結果不予展示。具體結論如下:互聯網使用只對40歲以下農村居民的醫療支出產生了顯著影響,顯著促進了40歲及以上農村居民的保健支出,40歲以下年輕農村居民群體的體育鍛煉。互聯網使用顯著促進了低受教育水平及中等受教育水平組包括醫療支出、保健支出、鍛煉頻率在內的健康投資水平。互聯網使用對自評健康的農村居民健康投資起到了顯著的正向影響,而對自評不健康的農村居民醫療支出以及保健支出的影響則未通過顯著性檢驗。在體育鍛煉行為上,互聯網使用對自評健康和不健康的農村居民都起到了促進作用。見表2。

表2 基準回歸結果

3.2 穩健性檢驗

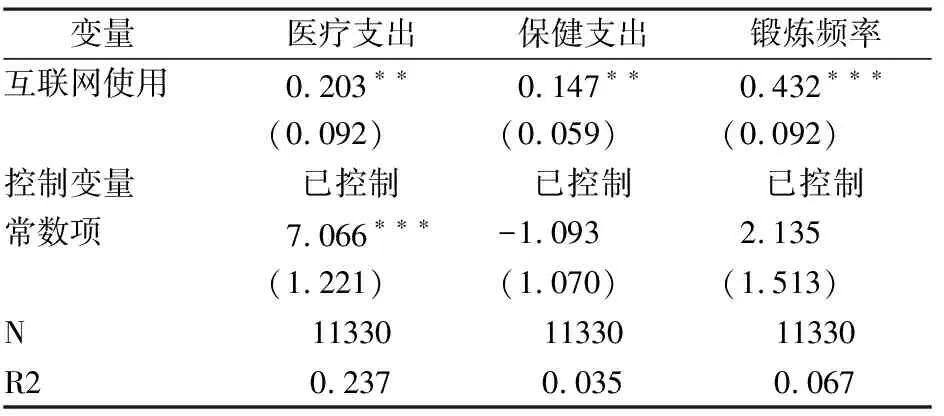

3.2.1 PSM傾向性得分匹配 為解決互聯網使用存在自選擇偏差問題[28],本文使用PSM傾向性匹配得分樣本回歸進行穩健性檢驗。傾向性匹配后除地區虛擬變量外,其余變量進均實現了偏差消除。傾向性得分匹配樣本回歸結果如表3所示,互聯網使用對農村居民健康投資的回歸結果仍然顯著,表明基準回歸結果依然穩健。

表3 PSM傾向性匹配得分樣本回歸結果

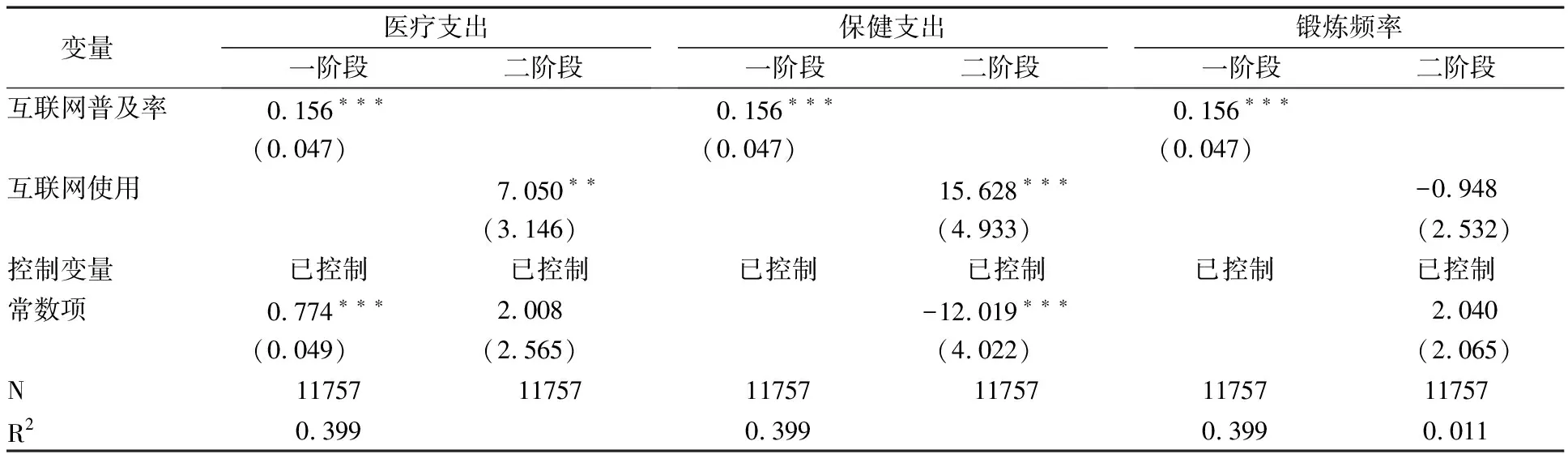

3.2.2 工具變量法 本文借鑒其他學者的做法選取省級層面互聯網普及率作為工具變量[20],內生性檢驗表明解釋變量互聯網使用存在內生性,因此需要進行內生性檢驗,工具變量弱相關檢驗結果顯示F值大于10,表明工具變量不存在弱相關,因此工具變量基本有效。本文采用兩階段最小二乘(2SLS)法進行工具變量法回歸。工具變量檢驗結果如表4所示,第一階段內生變量回歸結果顯示互聯網普及率的估計系數顯著為正,表明工具變量與互聯網使用具有強相關性。在第二階段的主回歸中,糾正內生性偏差后除鍛煉頻率,互聯網使用對醫療支出與保健支出的影響仍正向顯著,表明基準回歸結果基本穩健。

表4 互聯網使用對農村居民健康投資影響的工具變量檢驗

表5 作用機制檢驗結果

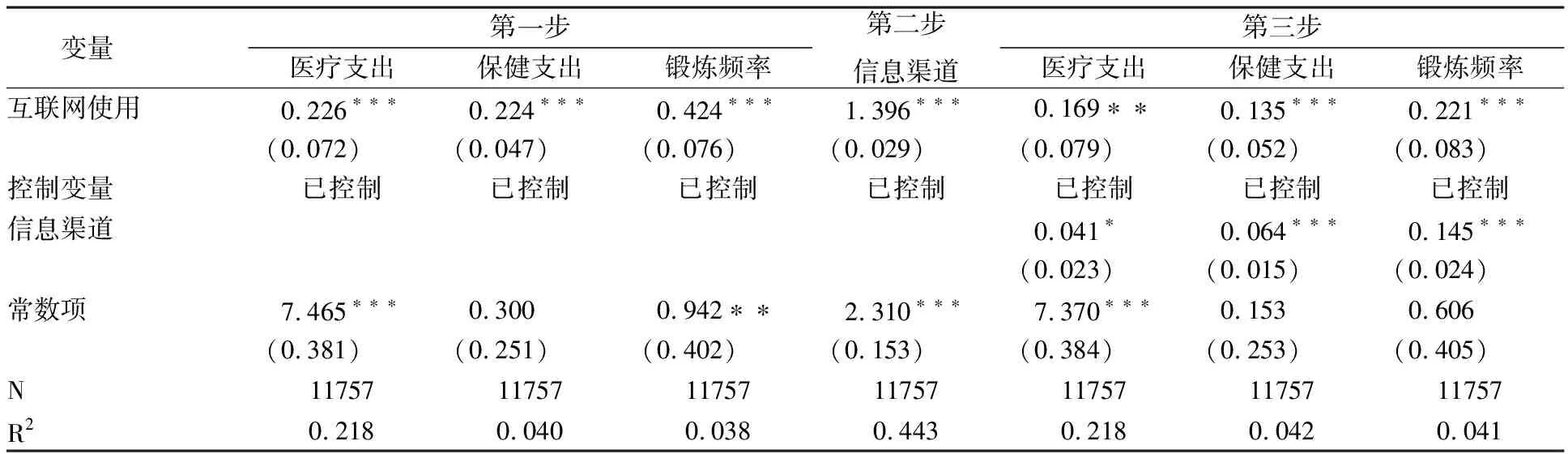

3.2.3 作用機制檢驗 通過理論分析本文認為互聯網使用通過信息獲取這一中介變量影響農村居民健康投資,因此本文采用中介效應逐步分析法進行機制檢驗[12]。中介檢驗結果如表7所示,在控制其他變量后,互聯網使用對農村居民醫療支出、保健支出、鍛煉頻率的影響均通過了顯著性檢驗,互聯網作為信息獲取渠道的重要性存在對農村居民健康投資的部分中介效應。同時根據第二步信息獲取渠道檢驗可以看出,使用互聯網的農村居民更加重視互聯網作為信息獲取渠道,利用互聯網接收信息,進而獲得更多信息資源,拓寬社會資本。反應在健康投資方面,也改善了農村居民醫療服務利用利用的可及性,有助于促進健康公平。因此互聯網減少了農村居民的醫療健康信息不對稱性與健康投資的不確定性,提高健康意識,促進健康投資,驗證了本文的研究假說。

4 結論與對策

4.1 結論

(1)克服內生性后,互聯網使用有效釋放了農村居民的醫療需求,對農村居民醫療支出、保健支出、鍛煉頻率在內的健康投資均具有顯著正向影響。(2)互聯網作為信息獲取渠道是其發揮影響的作用機制之一,互聯網使用拓寬了農村居民信息獲取渠道,減少了農村居民健康信息不對稱性與健康投資不確定性,進而提高了農村居民健康意識,促進健康投資。

4.2 建議

第一,推進農村地區互聯網+醫療健康,提升農村地區衛生健康服務能力。利用互聯網信息技術提升農村地區衛生健康服務能力,加快縣域內醫院醫療服務信息化網絡化。農村基層醫院基于互聯網醫療為農村居民提供健康服務,利用互聯網技術降低農村居民醫療成本,加快聯網,并借助互聯網信息技術渠道加強醫療健康知識的普及宣講,促進提高農村居民健康素養。第二,針對不同特征農村居民群體,提高農村居民互聯網信息利用能力。在加強互聯網醫療監管的同時,也要注意提高農村居民群體的互聯網信息識別與利用能力。針對不同年齡、受教育程度以及健康水平的農村居民,要著力于對互聯網使用過程的不同需求加以引導。鄉鎮衛生院和村衛生室承擔向村民普及互聯網醫療健康知識的工作,指導高齡及低受教育水平的農村居民互聯網就診的使用操作方法,提高其互聯網健康信息識別能力。第三,互聯網助力健康鄉村,提高農村居民健康投資效率。針對網絡村醫教育培訓、網絡公共衛生防護等重點方向,依托互聯網醫療預診、導診功能解決農村居民“互聯網+健康”過程中的數字鴻溝問題。例如,通過互聯網進行健康知識宣傳,互聯網醫療利用普及,公共衛生防護知識培訓等方式來提高村醫適應數字時代的衛生服務能力提升。鼓勵農村居民使用線上醫院平臺預診或輔助轉診決策,做到“小病在基層”,減少不必要的醫療資源浪費,優化醫療資源合理配置。通過互聯網的信息優勢,消除信息不對稱,精準匹配醫療資源。借助互聯網引導基層就診,優化互聯網醫療的就診“誘導”機制。

利益沖突無