楊家埠木版年畫:用刻刀留住年味,用木板承載文化

朱七七

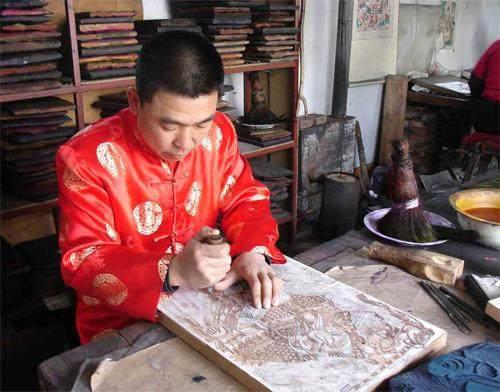

楊乃東在雕刻傳統楊家埠木版年畫《門神》

在中國民間,年畫就是年的象征,不貼年畫就不算過年。年畫已不僅是節日的裝飾品,它所具有的文化價值和藝術價值,使其成為反映中國民間社會生活的百科全書。木版年畫發展到清朝形成了多元的藝術風格和明顯的地方特色,如山東濰坊楊家埠、天津楊柳青、江蘇蘇州桃花塢等地的木版年畫,都久負盛名,各有千秋。

其中,興于明初,盛于清代的乾嘉年間,迄今已有600多年歷史的楊家埠木版年畫,2006年5月20日,經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

楊乃東:千雕萬刻,畫滿乾坤

楊乃東,國家級非物質文化遺產項目——楊家埠木版年畫代表性傳承人,和興永畫店第十三代傳人。

中國人常說“百節年為首、四季春為先”,對于發源自中華文化的春節,人們總是有著獨特的情感。無論平日里多忙碌,過年這件事總能讓人停下、讓人回歸。祈福辟邪、賞燈逛廟會、貼春聯年畫、吃團圓飯守歲……一樁一件都不能怠慢。

在楊家埠,幾乎家家戶戶都會做年畫。要做出一張木版年畫,需要經歷繪畫、雕刻、印刷、裝裱等幾道工序,每一道工序都容不下誤差。最早,手工藝人需要先用木炭條或香灰作“朽稿”,即初版的草稿,在朽稿的基礎上再勾勒正稿,描出清晰的線稿,之后再反貼到刨平的梨木或棠木板上,再分別雕出線版和色版,最后再套色印刷、手工補色,并裝裱完成。

楊乃東指導小學生印制年畫

楊乃東家是木版年畫世家,年畫的“真功夫”——刻版是他們家世代手藝人的必修課。楊乃東的父親楊明智老先生曾被稱為“楊家埠年畫第一人”,楊乃東的雕刻技藝也是“青出于藍而勝于藍”,刻版線條柔和,構圖嚴謹飽滿,印畫光彩奪目,被譽為楊家埠年畫集“畫、刻、印、裱”于一身的“全能民間藝人”。

楊乃東先后創作、刻制木版年畫600余套3000多塊。其代表作品《二十四孝》《三國故事》《紅樓夢》《百花獻壽》《柳毅傳書》等多次在國內外展覽中獲獎。在守住傳統技藝的同時,楊乃東也在不斷創新,根據新的時代特征創作不同風格的年畫作品。在中華人民共和國成立70周年、建黨100周年等時間節點,楊乃東都創作了相關主題的作品。楊乃東說,要讓人們更喜歡年畫,就不能只把年畫僅僅當作是過年看看的畫,更不能只是看起來充滿復古年代感的老舊物件。它們更是記錄當下的作品,有著每個時代的烙印。

如今,楊乃東的子女和學生已經開始逐漸接過他手中的刻刀。他們的加入,讓“和興永”的年畫有了新的味道。每年都有大學生千里迢迢慕名而來,到楊家埠村向楊乃東拜師學藝。這些源源不斷加入的新力量,讓他對木版年畫的未來充滿信心。

楊志濱正在創作年畫百米長卷《畫鄉楊家埠風情圖卷》

楊志濱:年畫的守望者

楊志濱,國家級非物質文化遺產項目——楊家埠木版年畫代表性傳承人,濰坊市木版年畫界領軍人物。

兒時的楊志濱,在祖輩傳承四百余年歷史的西長興畫店中,對這項民間藝術產生了濃厚的興趣,用他的話說:這種喜歡存在于血液中,是一種天生的熱愛。

1995年,從山東省濰坊藝術學校美術專業畢業后,集家學淵源與專業技能于一身的楊志濱回到家鄉,苦心求索年畫傳承及創作研究工作,憑著對木版年畫的癡迷,系統地掌握了從朽稿畫樣、雕刻木版、水色套印到烘貨點胭這一整套的工藝流程。

但隨著社會日新月異的發展,過去家家戶戶都要張貼的年畫已變得可有可無,市場的萎靡迫使眾多手藝人紛紛另謀出路,而楊志濱卻緊攥住手中的刀筆,毅然選擇了堅守。

經過廣泛調研和深思熟慮后,他在作品中融入更多的社會元素和個人風格,努力創作出既有傳統味兒又具時代氣息的“新年畫”作品,這一改變,讓他手中的楊家埠木版年畫重新煥發了活力,作品先后斬獲大獎,個人被評為山東省齊魯文化之星、山東省工藝美術大師、山東省工藝美術名人等。

“年畫藝術要更好地傳承發展,需要年畫傳承人守正求新,需要年畫創作者跨界融合,需要年畫年輕設計師的創意思維。”楊志濱在保持楊家埠年畫傳統風格的基礎上,融入對日常生活的理解感悟,使得作品更加具有人文色彩和時代氣息,探索出了一條傳統民間藝術與時代發展相結合的新路,讓古老的民間藝術再次煥發新的生機。