兵推:智能化軍事變革的引擎

楊 峰

本文剖析了以智取勝的戰爭制勝機理,探討了智能化軍事變革到底“化什么”的問題,指出從對OODA各環節影響看是“化判斷”,從對戰爭各要素的影響來看既要“化物”,更要“化人”和“化理”。在此基礎上,提出兵推的概念內涵,追溯了兵推在機械化和信息化軍事變革中發揮的作用,提出兵推在智能化軍事變革中可以“化人”“化物”“化理”的作用,從而可成為軍事變革的引擎。最后,為了把兵推這個引擎發動起來,提出三個方面的意見建議。

對智能化軍事變革的認識

戰爭是一個演化、開放、遠離平衡態的、自組織、自然選擇的涌現過程。戰爭制勝機理是開放系統打敗封閉系統。戰爭制勝的方式有很多,粗略的概括有兩方面——靠實力取勝和靠智力取勝。靠實力取勝就是拼規模、技術、經濟,兵力規模大、技術先進、經濟發達,可以實力取勝。靠智力取勝拼的是指揮、謀略和判斷。粗略地講,前者是打消耗戰,后者是打機動戰。如果用一個模型來概括戰爭制勝的機理,以智力取勝的模型就是OODA模型。OODA不是一個過程模型,也不是一個指揮控制模型,而是一個戰爭制勝機理模型。

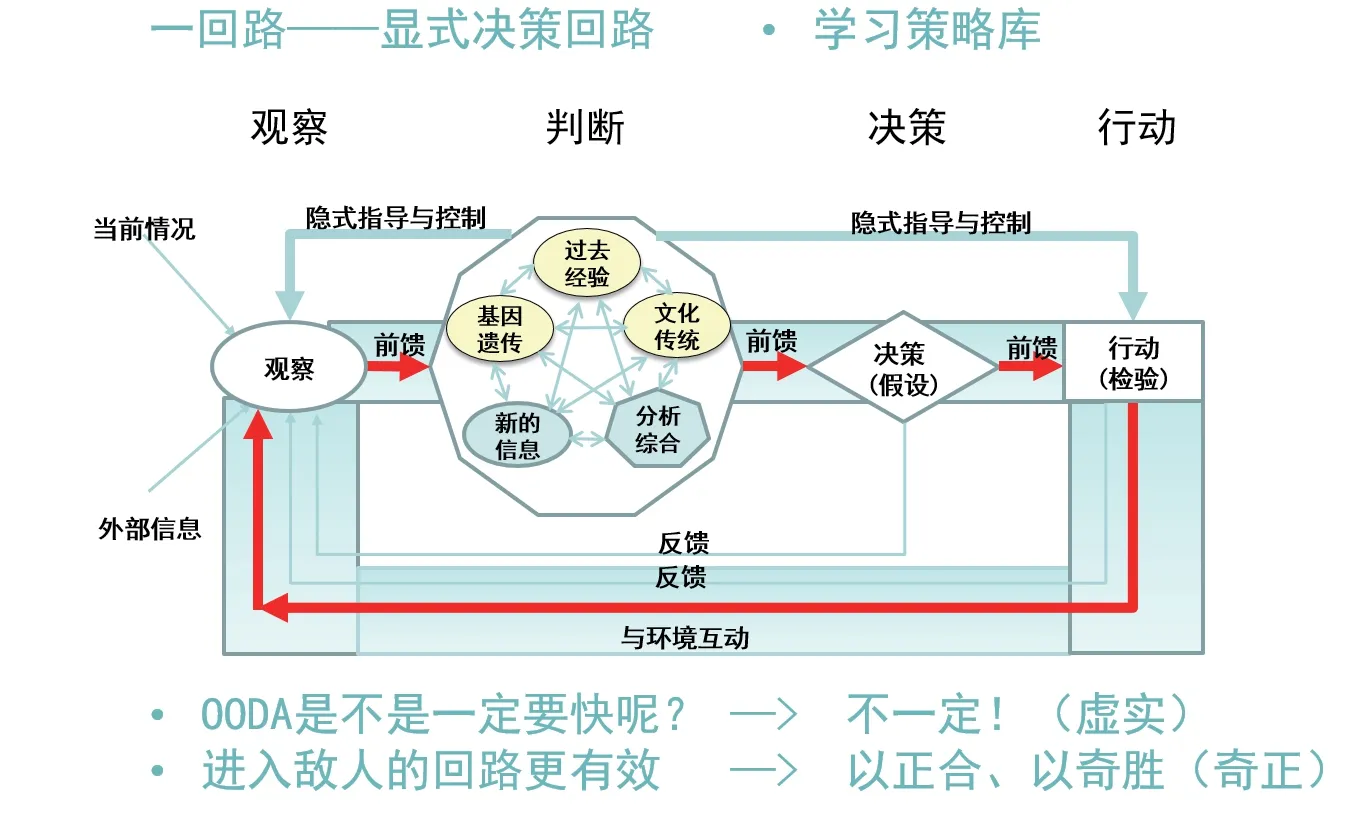

什么是智能?有一種觀點認為,智能的本質在于記憶預測。基因遺傳、文化傳統和過去經驗都是對歷史的記憶,分別對應長時段的生物進化史、中時段的人類文化史以及短時段的個人事件史。通過記憶預測,直接產生行動,這就是隱式決策。那么,記憶的對象是什么呢?是概念。概念從哪里來呢?概念是通過分析和綜合得出的。分析和綜合的目的是什么呢?破壞舊概念、創造新概念,使得我們的主觀符合客觀。如何判斷主觀是否符合客觀、是否解決了作戰問題呢?假設檢驗,這就是顯式決策。為什么判斷這么難呢?因為對手會想方設法封閉我們、迷惑我們,讓我們的主觀客觀不相符合,破壞我們概念內部的一致性,破壞我們的作戰概念,這就是上兵伐謀。

顯式OODA回路

隱式OODA回路

這樣產生了兩個回路。第一個回路是顯式決策回路,其核心在于學習策略庫。例如,在東野打遼沈戰役中,通過戰爭學習戰爭,發展出了一些戰術策略庫,如“一點兩面”“三三制”“三猛戰術”“三種情況三種打法”等。如果你的策略庫比敵人多,敵人就很難預測你,會給敵人制造復雜性。OODA是否一定要快呢?快當然有好處,但不一定。根據當年的實戰總結,最后加了一條——“四快一慢”。那么,什么是“一慢”呢?發動總攻要慢。為什么發動總攻要慢呢?因為判斷重心很困難,不清楚敵人的虛實,就難以確定攻擊的重心。因此,需要通過假設檢驗過程來探明虛實。探明虛實后,就可以確定重心,有了重心,就可以發揮一點兩面等諸戰術策略庫了。為什么不一定要快呢?因為進入敵人的OODA回路要比單純提高OODA回路速度更加有效。那么,如何進入敵人的OODA回路呢?一種有效的策略就是孫子兵法中提出的“以正合、以奇勝”。所謂“正”,就是以符合敵人預期的方式,出動少量正兵當敵,抓住敵人大部分兵力、吸引大部分注意力;所謂“奇”,就是以敵人沒有預期的方式,出動預備隊或快速轉用兵力,對敵人發動奇襲,決定性打擊,解決作戰問題。第二個回路是隱式決策回路。OODA是否一定要閉環呢?不一定要閉環,可以是開環。隱式決策就是開環,直接從經驗到行動。這非常關鍵,因為戰爭會打亂,戰爭打亂了,你還會不會打?通信中斷了還會不會打?如果只有顯式決策回路,部隊就會陷入無所適從的狀態。在遼沈戰役中,遼西大追擊,東野打廖耀湘發現戰爭打亂了,那就以亂治亂,“哪里有槍聲就往哪里打”。美國一個智庫學者提出了“技術認知對抗”的概念,其核心理念是降級優勢,以亂治亂,突出了二回路的作用,應引起高度重視。

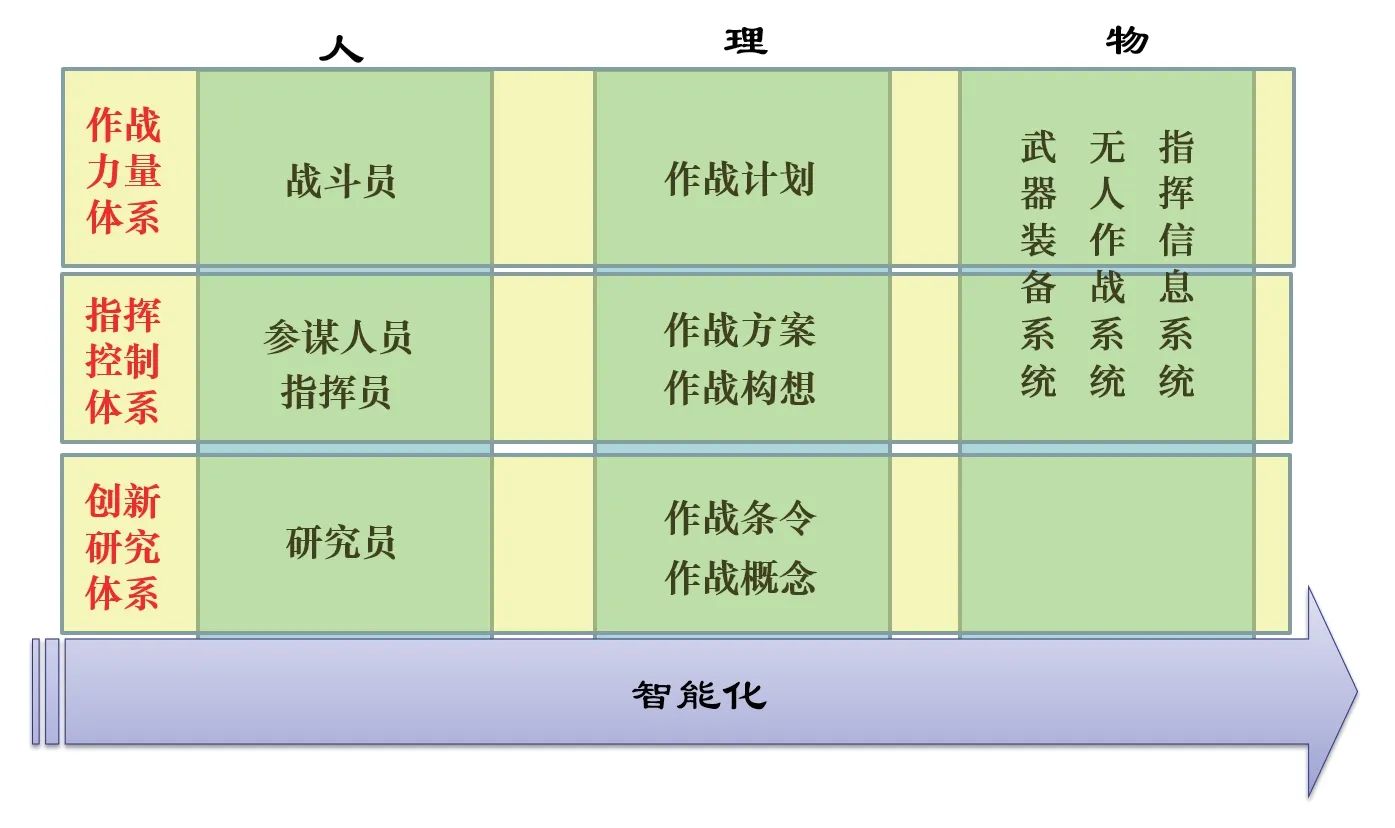

什么是智能化?化什么呢?從對OODA回路各環節的影響來看,智能化的核心是化判斷。智能的核心是判斷,不是決策,所以美軍“決策中心戰”這個提法是不準確的,應該稱為“判斷中心戰”。從對OODA的影響來看,機械化主要是化行動,信息化主要是化觀察、化決策。從對戰爭的各要素的影響來看,智能化既要化物,更要化人和化理。我軍一向重視人,應該是人第一、理第二、物第三。聰明的指揮員哪怕技術差一點、裝備差一點,也能打好仗,否則就打壞仗。從目前人工智能發展水平來看,目前能夠解決場景封閉的問題——封閉的場景可以解決,場景不封閉就沒有辦法解決。問題是誰來封閉場景呢?還是靠人。如果指揮員和參謀人員不能把適合人工智能解決的場景封閉了,它就沒有辦法解決。所以化人最關鍵。

兵推是推動智能化變革的引擎

從長時段的視角把觀察-判斷-決策-行動打開看,觀察的對象是軍事歷史,判斷的對象是作戰概念,決策形成作戰計劃,行動形成戰爭實踐。軍事理論正不正確要看其是否能夠擬合軍事歷史,能夠對軍事歷史加以擬合,能夠解釋歷史理論就成立,否則就不成立。

智能化的對象

我軍當年為什么能達到那么高的水平?我們一直在打仗,有經驗。現在長期不打仗了,又處于信息化智能化戰爭軍事變革時期,經驗非常缺乏。惟有把各級指揮員、參謀人員、戰斗員和研究員們,都放到未來的虛擬戰爭場景里面,直面各類作戰問題,才能產生對現代戰爭乃至未來戰爭的經驗,逐步形成對正確的判斷。這就是兵推的本質。

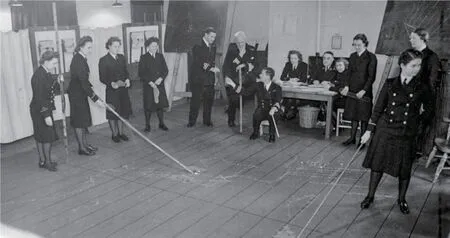

英國皇家海軍正在進行兵棋推演

在二次世界大戰之間,英國和德國兩個國家,出理論的是英國人(富勒和哈特是機械化戰爭理論的創始者),出裝備的也是英國人(坦克是英國人發明的), 但為什么德國人在戰場上的表現要超過英國人?德國人在戰役戰術層面怎么做的?把英國的理論用替代的裝備,反復運用兵推檢驗運動戰(外界稱為閃電戰)的作戰概念,形成了關于機械化戰爭的正確判斷,在機械化戰爭變革方面走在英國人前面。德國人通過兵推駕馭了機械化戰爭,走在前面。后來德國加速失敗,并非敗于兵推,恰恰因為希特勒停止了軍事政治層面的戰略兵推,導致戰略層面出了問題。

兵推是什么?就是在虛擬的戰爭場景、推演者扮演角色、基于規則的博弈對抗,核心是場景、推演者、規則和決策。戰役戰術層次的兵推一般稱為兵棋。在戰略層面,經常采用卡牌式推演或者卡牌驅動式的推演,這個層次叫兵棋不太合適。建議統稱兵推。

兵推可化人、可化理、可化物。

第一,兵推可以化人。判斷的核心是對歷史的記憶,是概念。怎么形成概念呢?通過兵推,針對場景,大家都來推,在大腦中形成對未來戰爭的正確判斷。各種場景都得推,不同場景判斷是不一樣的。所以可以通過兵推來擴大策略庫,策略庫比別人多,打贏的概率就高。第二是共享判斷。共享判斷是極其關鍵的,上級和下級共享判斷,友軍之間共享判斷,惟有如此,任務式指揮才有可能,主動協同才有可能,自治式指揮才有可能。

第二,兵推可以化理。兵推可以催生、檢驗和完善作戰概念,對軍事理論發揮證偽作用,促進理技融合式的研究。為了檢驗網絡中心戰等作戰概念的有效性,美軍于2002年組織了“千年兵推”演習。第一個環節是兵推。海軍陸戰隊退役的里佩爾中將指揮紅軍(伊朗),為躲避藍軍的電磁偵察,要求部隊全程保持電磁靜默,依靠清真寺的大量低空突防飛機、快艇自殺式攻擊等多種方式結合,對美軍航母編隊發動飽和式攻擊,最終擊沉了藍軍1搜航母,10艘驅逐艦、5艘兩棲艦,傷亡兩萬人。為了保證后面的演習能夠繼續按原定計劃進行下去,導演部讓被擊沉的艦船重新浮起來,繼續往下推。結果后來里佩爾不干了,說這是作弊,給他諸多限制,不允許打運輸機等等。這次活動在一定程度上對當時熱炒的網絡中心戰概念起到了證偽的作用。當然,不能因此完全否定網絡中心戰的進步意義,但起碼它不是全對的,在這個條件下它就不成立,這就是證偽。我們很難證實一個概念,但證偽相對簡單,這是兵推的作用所在。

兵棋推演可以“化人”“化理”“化物”

兵棋推演可以增強指揮人員對戰爭的理解

第三,兵推可以化物。通過兵推可以對于無人系統、智能化指控算法進行驗證、檢驗,包括兩個方面。一是通過兵推讓機器形成判斷力。判斷有初級判斷、高級判斷。原來智能化的作用主要體現在提高發現或識別目標的能力上,屬于初級判斷的范疇;隨著ChatGPT等大模型智能技術的發展,有可能通過讓機器參與兵推,讓機器逐步形成高級判斷。二是共享判斷,機器與機器共享判斷、人機共享判斷。這個共享判斷的前提是大家(機器之間、人機之間)都在一個場景里推過、打過,對這個場景有共同的理解、共同的判斷。

為推動智能化變革應該怎么做

第一,在兵推力量上,相對于強敵而言,我軍的兵推力量還比較弱,相對于訓練式兵推而言,研究式兵推的力量更加弱。建議各單位都應建立專業兵推隊伍,自己先推起來,然后作為火種輻射,帶動各級指揮員、參謀人員、研究員都推起來,從推稿子改成搞兵推,逐步形成兵推文化。形成一個全員皆推、無層不推、推而有信、推者有望的局面。

第二,在兵推系統上,應該成體系地、眾創地發展。戰略、戰役、戰術不同層面,計算機推演、桌面推演不同形式,軍委、戰區、軍種、部隊、軍工不同方面的推演,形成眾創發展,百花齊放的局面。兵推跟仿真、演習、實戰結合起來,多方法聯合一起推動。兵推有研究式兵推、訓練式兵推,仿真又有閉環仿真、分布交互仿真。研究式兵推不依賴于一個龐大的兵棋手隊伍跟你配合,一個人能推、兩個人能推、三五個人也能推,很方便研究問題、快速產生想法。如果發現問題,可能需要局部環節進行細化,就做閉環仿真,或者通過分布交互仿真進行檢驗。當作戰概念或方案計劃固定下來后,可以組織訓練式兵推,展開各個席位,各負其責,練協同、練保障。各種方法目的是不同的,但需要取長補短,聯合起來應用。

第三,在兵推應用上,兵推跟軍事理論研究要有三次握手,在過去握手、現在握手、未來握手。在過去握手,就是搞兵推的和搞軍事理論研究的都要研究歷史戰例,搞兵推的看兵推規則如何體現相關作戰概念,搞軍事理論研究的看其理論如何體現在戰例中,兩者在戰例握手。在現在握手,就是搞兵推和軍事理論研究的都要針對現實的問題,問題驅動,不是為了智能化而化,信息化而化,機械化而化,而是要解決問題,要形成問題清單,戰略、戰役、戰術層面、建設層面都要有問題清單,根據問題清單,來研究和推演作戰概念、作戰體系,兩者在問題握手。在未來握手,就是軍事理論研究從原則到準則設計未來戰爭,兵推研究從準則到規則推演未來戰爭,兩者在準則處握手。