街生百態(tài):城市更新中歷史街區(qū)的治愈性場所構(gòu)建研究

趙子游 李 政(通訊作者)

引言

城市更新作為應(yīng)對城市發(fā)展問題的策略,在中國城市化進(jìn)程中占據(jù)重要地位。然而,實(shí)踐中出現(xiàn)的問題,如過度拆建、資源浪費(fèi)、城市文脈斷裂和地域文化流失,不僅導(dǎo)致城市空間同質(zhì)化,更使得城市歷史和文化遺產(chǎn)面臨嚴(yán)重威脅。城市的建造往往忽視了市民的生活體驗(yàn)和需求,缺乏對市民心理感受的關(guān)注。因此,城市更新理念應(yīng)符合“以人類更好的居住環(huán)境為目的”的最高追求①。但在實(shí)踐中,城市的建造往往遠(yuǎn)離普通市民的生活體驗(yàn)和需求。這種城市更新方式缺乏對市民生活需求和心理感受的關(guān)注,“城市應(yīng)當(dāng)是一個(gè)愛的器官,而城市最好的經(jīng)濟(jì)模式應(yīng)是關(guān)懷人和陶冶人。”②城市更新這個(gè)母題,應(yīng)該強(qiáng)調(diào)對人的關(guān)注,注重人在建筑空間中的感受,重視人們的日常生活。

近年來,城市街巷空間的有機(jī)更新成為政策和學(xué)術(shù)界的熱門話題。其中,與文化、藝術(shù)和旅游的結(jié)合相關(guān)的“活化”思想備受關(guān)注,旨在充分利用街區(qū)空間資源,打造具有文化內(nèi)涵和旅游價(jià)值的街區(qū)空間,為城市的可持續(xù)發(fā)展提供支持。歷史街區(qū)作為城市的記憶與靈魂,見證了歲月的流轉(zhuǎn)和文化的沉淀。它們?nèi)缤槐净钴S的歷史書,每一塊磚、每一片瓦都充滿了故事。但在城市化的快速推進(jìn)下,這些街區(qū)往往陷入了保護(hù)與開發(fā)的兩難境地。如何在保護(hù)這些無價(jià)之文化瑰寶的同時(shí),為市民創(chuàng)造一個(gè)更好的生活環(huán)境,是擺在我們面前的一大挑戰(zhàn)。“治愈性場所”理念的提出,為我們打開了一個(gè)新的視角。它不僅僅是一個(gè)物理的空間,更是一個(gè)能夠觸動人心、引起共鳴的精神高地。在這樣的場所中,市民可以感受到歷史的厚重和文化的深沉,同時(shí)也可以享受到現(xiàn)代都市生活的便利和舒適。這是一個(gè)可以讓人放慢腳步、深呼吸、感受生活的地方,讓人們對自己的城市有更深的認(rèn)識和情感連接。

一、“治愈性場所”的理論解讀

1、場所是人與空間產(chǎn)生關(guān)系的基礎(chǔ)

挪威建筑理論家諾伯格·舒爾茨(Norberg Schulz,1962~2000)認(rèn)為場所是“在世界活動中的人的空間反映,通過人的活動,空間具有了特殊的意義。場所則是人類生活的基礎(chǔ),在提供所有的人類生活背景的同時(shí),給予個(gè)人或集體以空間的安全感和身份感。”③場所是由具體空間形成的、有著特定意義和功能的空間,它承載著人類的各種社會和生活活動。空間是社會生活的物質(zhì)載體,而場所則是活動和想象的精神載體,它承載著人們的感知、情感、文化和價(jià)值觀。通過場所,人們能夠更好地與空間建立聯(lián)系,使空間更加符合人們的需求和情感。在場所中人們能夠感受到家的溫暖、街頭的熱鬧、公園的寧靜以及城市的文化氛圍等等,這些感知和情感都是通過場所而得以體現(xiàn)和傳遞的。因此,場所對人們的生活、文化和社會經(jīng)驗(yàn)有著深遠(yuǎn)意義。

2、治愈是人與空間產(chǎn)生積極關(guān)系的感受

治愈是指通過物理和心理手段促進(jìn)人體自然愈合的過程,治愈不僅僅是針對身體疾病的治療,也包括精神和情感方面的療愈和調(diào)整。將治愈定義到空間設(shè)計(jì)中,是指具有特定物理環(huán)境和設(shè)計(jì)元素,能夠提供給人們療愈、放松和舒適感的場所,是對人與空間場所之間經(jīng)過相互作用而產(chǎn)生特定心理聯(lián)結(jié)的一種治愈感受;當(dāng)人和空間發(fā)生積極的關(guān)系時(shí),產(chǎn)生的情感和體驗(yàn)會產(chǎn)生治愈的感覺。

3、場所對個(gè)體治愈的層次性影響

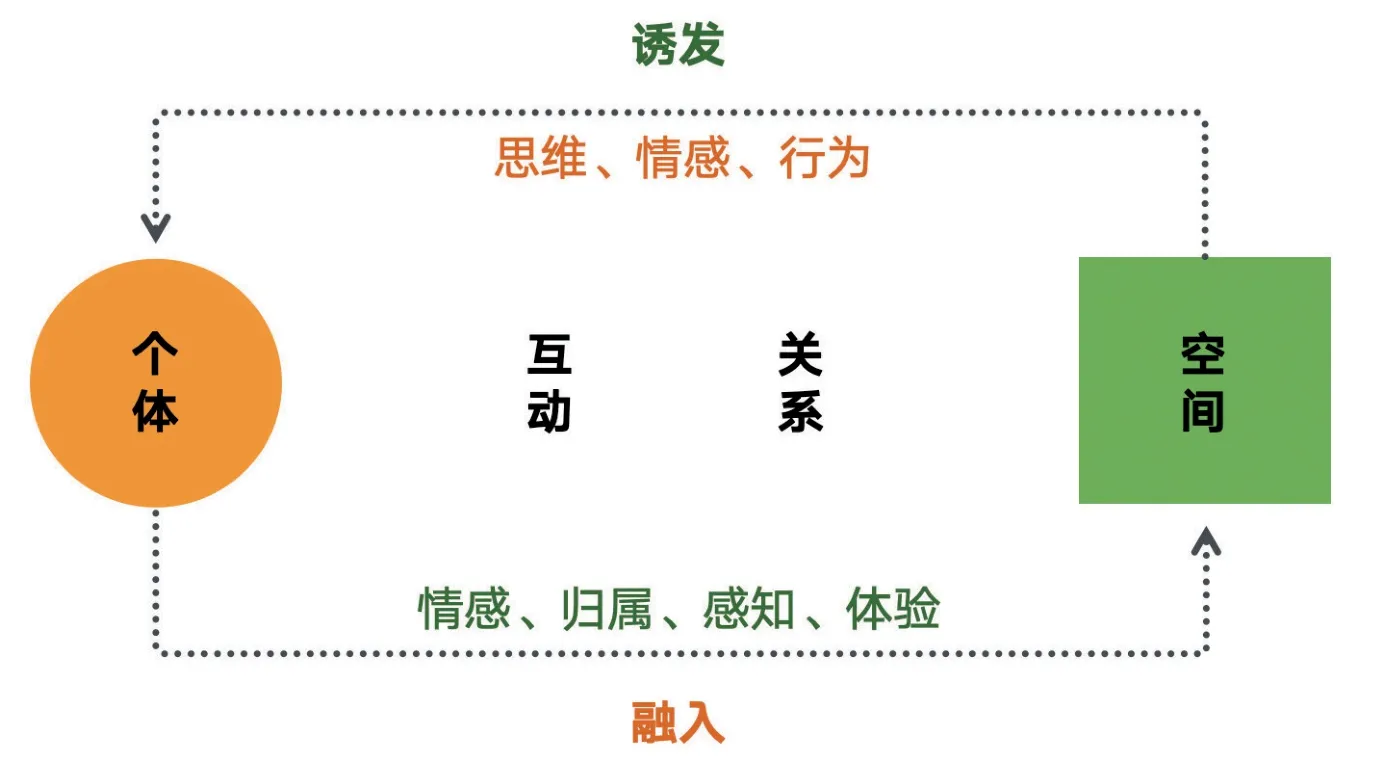

意大利有機(jī)建筑學(xué)派理論家布魯諾·賽 維(Bruno Zevi,1918~2000)曾在《建筑空間論:如何品評建筑》一書中指出:“盡管我們可能忽視空間,空間卻影響著我們,并控制著我們的精神活動……”④空間不僅是物理空間,同時(shí)也是精神空間,它可以影響并控制個(gè)體的思維、情感和行為。人與空間產(chǎn)生關(guān)系是一個(gè)雙向互動的過程,當(dāng)個(gè)體很快融入到某個(gè)適合的場所中時(shí),場所可以讓人感受到某種情感,進(jìn)而促成人與場所之間的情感互動,引發(fā)個(gè)體產(chǎn)生一種對歸屬感的感知和體驗(yàn)。從心理學(xué)角度出發(fā),亦可稱之為移情效應(yīng)(圖1)⑤。場所誘發(fā)個(gè)體與空間的互動,可以從認(rèn)知層、行為層、情感層三個(gè)方面入手來加以理解⑥。個(gè)體通過自己的感官接受環(huán)境所傳遞的信息,并憑借感知所蘊(yùn)含的需求和喜好來作出行為反應(yīng)和情感反應(yīng)。

圖1 :場所與個(gè)體互動的過程——移情效應(yīng)(筆者繪)

(1)認(rèn)知層——感官愉悅

在《城市形態(tài)》一書中,美國人本主義城市規(guī)劃理論家凱文·林奇(Kevin Lynch,1918~1984)從場所觀角度出發(fā),認(rèn)為場所感受是評估城市空間形態(tài)設(shè)計(jì)的一個(gè)重要指標(biāo),場所感受指的是空間形態(tài)應(yīng)該使居民能感覺、辨識⑦。它強(qiáng)調(diào)的是場所的物理特征和個(gè)人感知之間的關(guān)系,以及個(gè)體對于場所中空間的理解和感知。感官愉悅是場所感受中的一個(gè)重要認(rèn)知層,人們在場所中的具體體驗(yàn)主要來自感官刺激和感受,比如視覺、聽覺、嗅覺、觸覺和味覺等。城市場所能夠通過刺激人的感官系統(tǒng)來提高個(gè)體的感官愉悅,進(jìn)而激發(fā)個(gè)體的積極情緒,這可能會產(chǎn)生一定程度的治愈效果。

(2)行為層——產(chǎn)生互動

行為層是指城市設(shè)計(jì)中通過引導(dǎo)人們與城市空間的互動來增強(qiáng)其可用性和吸引力的一個(gè)層面。它需要考慮人們的行為活動對城市空間的影響,應(yīng)提供足夠的空間和基礎(chǔ)設(shè)施,以支持人們參與各種活動和社交互動,引導(dǎo)人們更好地融入空間環(huán)境中且有效地傳遞空間價(jià)值,增加人們在城市空間中的參與度和滿意度。

(3)情感層——共情共感

美國華裔地理學(xué)家段義孚(Yi-Fu Tuan,1930~2022)認(rèn)為,人對所熟悉的城市或者家鄉(xiāng)往往懷有一種“大地迷戀”般的情感,受這種情感影響,人們就會對那些有意義的場所中的建筑物或其他事物進(jìn)行整理與保存,以延續(xù)和保持歷史記憶的痕跡⑧。情感層來源于人們對空間信息的認(rèn)知,也受到行為反饋的影響,是個(gè)人在其社會、文化、以及生活綜合影響下所產(chǎn)生的個(gè)體性情感反映⑨。因此,通過對情感層的強(qiáng)調(diào),可以有效地促進(jìn)原住民和游客更快地融入城市環(huán)境中,從而激發(fā)人們的共情和共感體驗(yàn),建立更加和諧和人性化的城市社會。

二、歷史街區(qū)在城市更新中的價(jià)值及其所面臨的問題

1、歷史街區(qū)在城市更新中的價(jià)值

(1)功能載體

歷史街區(qū)作為城市文化遺產(chǎn),具有豐富的歷史文化內(nèi)涵和獨(dú)特的城市環(huán)境,同時(shí)也承擔(dān)著現(xiàn)代城市化的多重功能需求。歷史街區(qū)在城市交通、商業(yè)、休閑以及文化等多重功能方面發(fā)揮著不可替代的作用。歷史街區(qū)的居民是歷史文化的傳承者,他們在歷史街區(qū)中生活和工作,形成了獨(dú)特的社會文化生態(tài)系統(tǒng)。這種系統(tǒng)包含獨(dú)具特色的民族民間文化活動,特定的地方生活方式和社會結(jié)構(gòu)⑩。歷史街區(qū)見證了城市的歷史演變和文化傳承,保留著大量的歷史文化財(cái)富和獨(dú)特的精神氣質(zhì)。因此,在城市更新進(jìn)程中起著不可或缺的作用。

(2)文化象征

城市歷史街區(qū)是城市文化的重要組成部分且決定了城市的特色和個(gè)性。在城市快速發(fā)展過程中,城市街區(qū)空間經(jīng)歷了不斷的演變和發(fā)展,不同的文化元素和歷史積淀在其中融合,形成了獨(dú)特的文化氛圍,如走在上海弄堂與走在北京胡同,所感受到的特色和氛圍也各不相同。歷史街區(qū)空間不僅是城市文化的容器,也是城市歷史的見證。

(3)社會價(jià)值

首先,歷史街區(qū)是城市形象和經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,保留了城市建筑文化的代表性元素和傳統(tǒng)特色,形成了獨(dú)特的城市風(fēng)貌和形態(tài),吸引著眾多游客前來觀光和旅游,為城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。同時(shí),對于當(dāng)?shù)鼐用駚碚f,歷史街區(qū)也是社區(qū)生活的象征,可以促進(jìn)社區(qū)凝聚力、增強(qiáng)社區(qū)認(rèn)同感和城市歸屬感。歷史街區(qū)也是傳遞當(dāng)?shù)爻鞘形幕蜌v史的重要媒介,記錄著社會歷史文化變遷和人們的生活方式,是社區(qū)居民生活、交往、傳統(tǒng)文化和精神生活的重要場所。歷史街區(qū)的價(jià)值不僅僅是物質(zhì)層面的,而且還包括深藏于內(nèi)的精神價(jià)值,代表著“永恒的人類生活”?。縱然時(shí)代在不斷進(jìn)步,城市的面貌也在不斷變換,但對于傳統(tǒng)街區(qū)來說,人們對它的印象卻是永難散去的。一個(gè)能夠留給人們美好回憶的城市,依靠的不是大規(guī)模的工業(yè)建設(shè),也不是高新技術(shù)發(fā)展,而是符合人性且存在于城市各類空間中的生活方式。

2、歷史街區(qū)在城市更新中所面臨的問題

歷史街區(qū)在外觀上必然是具有一定規(guī)模的歷史遺存,且具有突出的精神性或文化性,其內(nèi)核是歷史底蘊(yùn),這是一種在長期的自然和歷史環(huán)境中形成的場所格局,并由此構(gòu)建了其城市風(fēng)貌。但從現(xiàn)實(shí)狀況來看,歷史街區(qū)也面臨著諸多困境與問題。

(1)街區(qū)文化內(nèi)核被損毀

美國社會哲學(xué)家劉易斯·芒福德(Lewis Mumford,1895~1990)認(rèn)為:“城市是文化的容器,專門用來儲存并流傳人類文明的成果。儲存文化、流傳文化和創(chuàng)造文化,這大約就是城市的三個(gè)基本使命。”?然而,當(dāng)我們回顧歷史的進(jìn)程就會發(fā)現(xiàn),很多街區(qū)獨(dú)立的人文特征并不一定和其歷史相吻合;街區(qū)文化和人文生活被一刀切的現(xiàn)象,往往割裂了其自身屬性,四處充斥的商業(yè)化宣傳讓其特色逐漸走向衰微。

首先,一些傳統(tǒng)建筑和文化遺產(chǎn)被拆除或改造,使得這些街區(qū)失去了原有的歷史和文化底蘊(yùn)。這種現(xiàn)象不僅讓當(dāng)?shù)鼐用袷チ藢鹘y(tǒng)文化的認(rèn)同,也使得城市失去了獨(dú)特的魅力和特色。同時(shí),一些傳統(tǒng)的市井活動和習(xí)俗也逐漸消失,人們的生活方式和價(jià)值觀也在發(fā)生變化。之后隨著城市商業(yè)化的加速,許多歷史街區(qū)被過度商業(yè)化和旅游化,失去了原有的歷史和文化底蘊(yùn)。商業(yè)化和旅游化趨勢使得歷史街區(qū)的建筑和文化遺產(chǎn)被破壞,原有的社區(qū)和文化氛圍消失,取而代之的是商業(yè)化的氛圍和過度的旅游化傾向。

(2)物質(zhì)生活環(huán)境遭到破壞

對歷史街區(qū)的保護(hù)和修復(fù),不僅要注重建筑和文化遺產(chǎn)的物質(zhì)性保護(hù),還要關(guān)注其場所精神的傳承。

在城市更新過程中,如果只注重對歷史街區(qū)的保護(hù)和修復(fù),而忽略了其與周邊環(huán)境的協(xié)調(diào)性和連貫性,就會導(dǎo)致歷史街區(qū)與周邊環(huán)境的割裂,難以形成一個(gè)有機(jī)整體。這樣的城市空間結(jié)構(gòu)不僅會影響歷史街區(qū)的保護(hù)和傳承,也會對周邊地區(qū)的城市發(fā)展和居民生活產(chǎn)生不利影響。此外,一些歷史街區(qū)由于年代久遠(yuǎn)和保護(hù)不當(dāng)?shù)仍颍嬖诳臻g布局不合理的問題。例如,街區(qū)內(nèi)的道路狹窄、彎曲不直,或者建筑排列混亂無序等,都會給居民生活和游客游覽帶來不便。這些問題的存在不僅會影響歷史街區(qū)的整體形象和品質(zhì),也會對城市空間的利用和發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。另外,一些歷史街區(qū)由于缺乏有效的交通組織,導(dǎo)致交通擁堵、停車?yán)щy等。這些問題不僅會影響居民的生活質(zhì)量,也會對游客的游覽體驗(yàn)產(chǎn)生不利影響。因此,在城市更新的過程中,需要對歷史街區(qū)的交通組織進(jìn)行合理規(guī)劃和管理,以保障居民和游客的出行安全和便利。

(3)人為的設(shè)計(jì)管理存在弊端

在歷史街區(qū)的改造和建設(shè)過程中,作為行為主體的人往往沒有得到足夠的關(guān)注。例如:管理者、居民、游客、政府機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系,常常并沒有理順;一直以來,街區(qū)的實(shí)際使用者受各種機(jī)制影響,而無法真實(shí)地傳達(dá)自己的愿景和希望;而設(shè)計(jì)者所關(guān)注的,又是建筑形態(tài)和周圍商業(yè)鏈所形成的經(jīng)濟(jì)圈。這種關(guān)系的復(fù)雜性若處理不好,長此以往,必然會造成實(shí)際使用者對歷史街區(qū)保護(hù)感和責(zé)任心的缺失,從而進(jìn)一步引發(fā)歷史街區(qū)自身的生存危機(jī)。

三、治愈性場所理論介入歷史街區(qū)更新的層次構(gòu)建

為了解決以上問題,我們可以借助治愈性場所理論來重新審視歷史街區(qū)的更新設(shè)計(jì)。治愈性場所理論關(guān)注人的需求和感受,強(qiáng)調(diào)人與環(huán)境的和諧共生,可以通過認(rèn)知層、行為層和情感層的介入,讓更新設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)歷史街區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。

1、認(rèn)知層:路徑——想象與記憶

路徑是歷史文化街區(qū)中文化內(nèi)涵和意義的重要表現(xiàn)形式。通過路徑沿線的建筑、景觀、文化活動等信息,人們可以對街區(qū)的歷史文化風(fēng)貌和精神內(nèi)涵進(jìn)行感性認(rèn)知和深入理解,進(jìn)而形成對這個(gè)地方的印象和記憶。路徑不僅是一種空間秩序的構(gòu)建方式,更是歷史文化街區(qū)的重要文化載體。

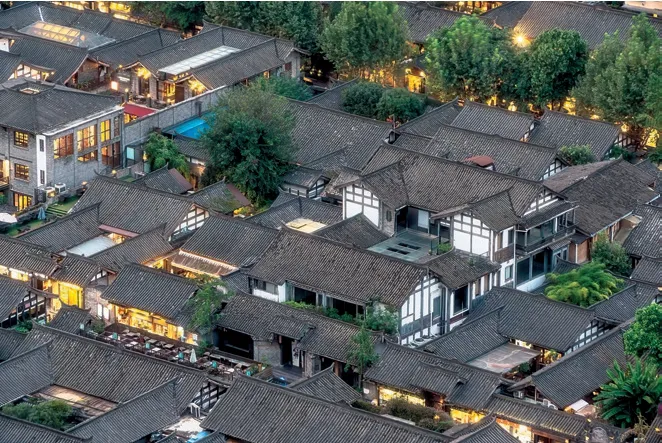

歷史街區(qū)中的路徑主要包括點(diǎn)狀結(jié)構(gòu)和線狀結(jié)構(gòu):線狀結(jié)構(gòu)是人們出行的主要通道,需要考慮寬度、長度和彎曲程度等因素;點(diǎn)狀結(jié)構(gòu)是人們交流、休憩和聚會的場所,需要考慮大小、形狀和位置等因素。通過串聯(lián)疊合,點(diǎn)狀結(jié)構(gòu)和線狀結(jié)構(gòu)可以創(chuàng)造出復(fù)雜而有趣的路徑系統(tǒng),擴(kuò)大歷史文化街區(qū)的公共空間,讓人們的生活體驗(yàn)更加豐富和多樣化,從而增強(qiáng)人們與歷史文化街區(qū)的互動和聯(lián)系。例如:在北京什剎海這樣的歷史文化街區(qū)中,胡同和小巷形成了流動性的線狀結(jié)構(gòu)(圖2),可提供交通和活動便利;而庭院、廣場、神壇等點(diǎn)狀結(jié)構(gòu)則成為重要節(jié)點(diǎn),讓人感受到周圍環(huán)境和文化氛圍的變化。線狀結(jié)構(gòu)和點(diǎn)狀結(jié)構(gòu)的組合提供了有趣的路徑體驗(yàn),能夠激發(fā)人們對老北京的遐想和想象,同時(shí)也強(qiáng)化了對于歷史文化的記憶和認(rèn)知,讓人更深入地了解和喜愛這張歷史文化名片。

圖2 :什剎海的歷史文化街區(qū)(筆者攝)

2、行為層:構(gòu)建——舒適與探索

在歷史街區(qū)中可以依據(jù)人們的行為習(xí)慣和需求,通過各種線性路徑連接不同的地點(diǎn)來構(gòu)建場所系統(tǒng),形成一種網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的城市設(shè)計(jì)理念最初由凱文·林奇于20世紀(jì)60年代提出,他主張通過將城市的場所分為不同區(qū)域,并通過各種路徑將這些區(qū)域相互連接起來,構(gòu)建一個(gè)場所系統(tǒng),形成一種街區(qū)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)能夠?yàn)槿藗兲峁└玫某鞘猩铙w驗(yàn),增強(qiáng)街區(qū)的活力和吸引力。同時(shí),網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)能夠促進(jìn)人與人之間的交流和互動,各個(gè)場所之間可以相互交錯(cuò)、交叉和重疊,形成更加多樣化和靈活的空間形態(tài),從而加深人們對街區(qū)的認(rèn)知和興趣。在成都寬窄巷子片區(qū)的改造中,設(shè)計(jì)者采用了網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的城市設(shè)計(jì)理念,根據(jù)人們的行為習(xí)慣和需求,將寬窄巷子分為商業(yè)區(qū)、文化娛樂區(qū)和居住社區(qū),并通過各種路徑將它們連接起來,使之成為一個(gè)完整的場所系統(tǒng),構(gòu)建出了街區(qū)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)(圖3)。此外,寬窄巷子還保留了原有的建筑格局,并加入了時(shí)尚元素,將其改造成酒吧、餐廳等場所,以承續(xù)傳統(tǒng)為目的,形成了一個(gè)新的城市生活圈(圖4)。

圖3 :寬窄巷子街區(qū)平面圖 (出自:網(wǎng)絡(luò)http://tuchong.com/1669975/52806948/)

圖4 :寬窄巷子街區(qū)風(fēng)貌(出自:網(wǎng)絡(luò)https://stock.tuchong.com)

3、情感層:營造——情感與共鳴

歷史街區(qū)的更新和發(fā)展需要充分考慮城市的地方特色、歷史記憶和文化傳承,以及人們的情感需求。意大利建筑師阿爾多·羅西(Aldo Rossi,1931~1997)在《城市建筑學(xué)》中提出了城市空間關(guān)鍵結(jié)構(gòu)要素和城市結(jié)構(gòu)整體聯(lián)系的觀點(diǎn),認(rèn)為城市最終是在一種由建筑物和情感組成的結(jié)構(gòu)中敘述著的城市?。這可以視為一種情感共鳴理論:城市空間中的建筑和空間不僅僅是一種形式和構(gòu)造,也深深承載著人們的情感、記憶和生活,是城市生命力的關(guān)鍵組成部分。

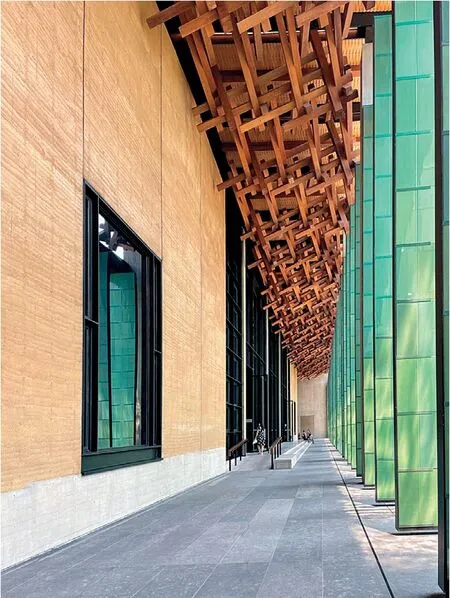

歷史街區(qū)的更新需要充分考慮社區(qū)和市民的需求和反饋,讓他們成為創(chuàng)造的參與者,以構(gòu)建共同情感層,甚至可以達(dá)到更為廣域的認(rèn)同與共情。在王澍設(shè)計(jì)的杭州國家版本館中,設(shè)計(jì)師十分注重將城市環(huán)境獨(dú)有的元素和文化符號融入到設(shè)計(jì)中,這些設(shè)計(jì)元素和技巧都能增強(qiáng)設(shè)計(jì)的情感層,從而提高了建筑的文化認(rèn)同感,讓游客感受到不同的文化氛圍和歷史印記(圖5);設(shè)計(jì)師還充分考慮了周邊的生態(tài)環(huán)境和原有的自然結(jié)構(gòu),并采用現(xiàn)代建造手法,打造出一個(gè)具有山水環(huán)繞、自然氣息和文化內(nèi)涵的建筑群(圖6);同時(shí),原來的礦山體植被得以保持,為建筑增加了自然屏障,促進(jìn)了生態(tài)環(huán)境的恢復(fù)和保育。這種挖掘原有文化和地域特色的設(shè)計(jì)理念不僅與宋代山水畫理念有著相通之處,還反映了現(xiàn)代城市與自然共存的理念,體現(xiàn)了人與自然和諧共生的思想。除了建筑本身的文化內(nèi)涵,杭州國家版本館的設(shè)計(jì)還非常注重景觀與建筑的協(xié)調(diào)性,其南園和《溪山行旅圖》的相似是一個(gè)非常好的例證,展現(xiàn)了設(shè)計(jì)師對文化的深刻理解和思考。杭州國家版本館的設(shè)計(jì)充分挖掘了原有文化和地域特色,兼顧自然與文化內(nèi)涵,以人為本,以文化為靈魂,真正做到了人文與自然的和諧共生。只有這樣,才能創(chuàng)造出美好與有意義的場所,讓城市空間成為具有情感共鳴和生命力的結(jié)構(gòu)。

圖5 :杭州國家版本館文化符號與城市空間建構(gòu)的交融(出自:網(wǎng)絡(luò)https://www.xiaohongshu.com/explore/62f619 6a0000000012003292)

圖6 :杭州國家版本館建筑群與周邊山水環(huán)繞(出自:網(wǎng)絡(luò)https://www.xiaohongshu.com/explore/62e89c720 00000002402d9a2)

總之,情感層是歷史街區(qū)設(shè)計(jì)中一個(gè)非常重要的層面,它涉及到建筑與城市環(huán)境的連通、文化與歷史的傳承、人們對于歷史街區(qū)的認(rèn)同感和情感連接程度。要保護(hù)和發(fā)展歷史街區(qū),就需要更深入地了解其文化和歷史特性,及其與周邊環(huán)境的整合方式。如此,才能讓歷史街區(qū)的文化和歷史價(jià)值得到保護(hù)和傳承,真正做到打動人心。

四、治愈性場所構(gòu)建在歷史街區(qū)更新中的實(shí)現(xiàn)途徑

1、細(xì)化功能業(yè)態(tài)——維護(hù)街區(qū)整體性

對于歷史街區(qū),保護(hù)和傳承其歷史文化價(jià)值是保留其獨(dú)特性和吸引力的必要條件,而在此基礎(chǔ)上注入新的功能元素和活力,則是必然的訴求和需要,也是時(shí)代發(fā)展的需求。為了承載城市記憶、展現(xiàn)城市生機(jī),就需要在保留有價(jià)值的老建筑的同時(shí),解決原有功能不再適用的問題。在這種情況下,我們可以通過功能置換、功能重組或保留原有功能但優(yōu)化經(jīng)營等方式,為歷史街區(qū)注入新的活力并提升其功能品質(zhì)。同時(shí),還應(yīng)該綜合考慮街區(qū)的歷史文化價(jià)值和商業(yè)開發(fā)的市場需求,注重街區(qū)商業(yè)的多樣性和整體性,打造精品特色街區(qū),既要滿足消費(fèi)者的需求,也要保證街區(qū)的整體形象和品質(zhì)。

2、規(guī)范安全保障——提升街區(qū)安全性

生活場所往往會讓人感覺像出生地一般舒適而無危險(xiǎn),像家一樣具有庇護(hù)功能,讓人感到安全,這種感受就是最初人們對生活場所產(chǎn)生認(rèn)同與依附的表現(xiàn)?。生活場所給人們的認(rèn)同和依附感源于其庇護(hù)功能,歷史街區(qū)作為生活場所的一部分,不僅要給人提供安全庇護(hù),還要讓人感到舒適和愉悅。例如,可以規(guī)劃不同主題的文化活動及多功能的休閑場所,以適應(yīng)不同人群的需求。歷史街區(qū)可以成為人們聚集和交流的場所,增強(qiáng)人們對它的認(rèn)同和依附感。

3、延續(xù)建筑肌理——保持街區(qū)原真性

離開了與城市環(huán)境的深層關(guān)聯(lián),場所單元就不可能具有真正的活力,場所單元只有整合進(jìn)城市的肌理和結(jié)構(gòu)中,才能產(chǎn)生巨大的能量?。凱文·林奇在其著作《城市意象》中強(qiáng)調(diào)了街道在城市肌理中的重要地位。街道作為城市空間形態(tài)和景觀環(huán)境的重要組成部分,承載著城市文化和歷史,是城市文脈的重要體現(xiàn)。街道不僅是物質(zhì)上連接各個(gè)功能區(qū)的紐帶,更是城市的公共空間和社交場所,是人們交流、互動和社交的重要場所?。只有保護(hù)好建筑肌理,才能讓場所內(nèi)的人們得到不同歷史時(shí)期并存的豐富文化信息,保存歷史建筑的原始特色和風(fēng)貌,以滿足人們傳承歷史文化和場所藉慰的需要。同時(shí),這樣的保護(hù)措施可以使歷史建筑在現(xiàn)代社會中繼續(xù)發(fā)揮其文化價(jià)值和社會功能,為人們提供更多的文化體驗(yàn)和場所藉慰。

4、提取文化記憶——營造街區(qū)人文性

法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗朗索瓦·佩魯(Fransois Perroux,1903~1987)指出:“企圖把共同的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)同它們的文化環(huán)境分開,最終會以失敗而告終。如果脫離了它的文化基礎(chǔ),任何一種經(jīng)濟(jì)概念都不可能得到徹底的思考。”?文化是城市歷史老街最深層的內(nèi)涵和品質(zhì),同時(shí)也是維持城市歷史街區(qū)生命力的重要因素。歷史街區(qū)中獨(dú)特的建筑結(jié)構(gòu)和布局形式,與時(shí)代背景、居民群體相結(jié)合,共同塑造了別具一格的街區(qū)文化和市井風(fēng)情,這些文化和風(fēng)情作為一種生機(jī)勃勃的文化遺產(chǎn),承載了無數(shù)的歷史和故事。

為了真正保護(hù)和發(fā)展這些歷史文化街區(qū),我們必須精心保護(hù)其外部特色和內(nèi)在的歷史文化價(jià)值,同時(shí)還要深入挖掘和提煉其中的文化元素,確保文化成為街區(qū)的核心和靈魂。這包括對歷史建筑和布局進(jìn)行保護(hù),同時(shí)也涉及到對傳統(tǒng)文化和歷史價(jià)值的維護(hù)和傳承。而在推進(jìn)街區(qū)保護(hù)和發(fā)展時(shí),我們也應(yīng)該充分發(fā)揮文化的多元性和包容性,選擇具有代表性的文化元素為歷史街區(qū)注入新的活力和生命。以長沙的超級文和友為例(圖7),其建筑內(nèi)部被巧妙地打造成一個(gè)充滿歷史韻味的街道空間,既保留了古老的風(fēng)貌,又為其賦予了新的使用功能和生命力。這種巧妙設(shè)計(jì)不僅喚起了人們的懷舊情懷和思考,更讓人深切地感受到長沙獨(dú)特的地域文化和民俗風(fēng)情。這種改造策略不僅為街區(qū)創(chuàng)造了更多的可能性,更重要的是,它為觀眾帶來了一種強(qiáng)烈的認(rèn)同感和歸屬感。

圖7 :長沙超級文和友場景(出自:網(wǎng)絡(luò)https://tuchong.com/17063670/71110414/)

在歷史街區(qū)的空間重組過程中,以事件為主線的方法可以更好地滿足公眾的多樣化需求,同時(shí)通過對街區(qū)內(nèi)的業(yè)態(tài)信息進(jìn)行深入分析,也可以確保空間的流暢和連貫。但僅僅通過行為層面來構(gòu)建場所的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),還不足以塑造出獨(dú)特的歷史街區(qū)氛圍。因此,在注重行為層的同時(shí),我們還必須充分考慮情感層面,將人們的情感體驗(yàn)作為塑造街區(qū)獨(dú)特性的關(guān)鍵因素。具體來說,我們可以通過將街區(qū)的文化元素、歷史遺產(chǎn)與空間進(jìn)行完美結(jié)合,樹立特色品牌,建立與現(xiàn)代社會相適應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施體系以及創(chuàng)建多樣化的活動場所等方式,來打造獨(dú)具特色的街區(qū)風(fēng)格,以增強(qiáng)人們的情感認(rèn)同。通過行為層與情感層的有機(jī)結(jié)合,我們可以為歷史街區(qū)塑造出獨(dú)特的空間記憶,使人們對街區(qū)產(chǎn)生濃厚的情感和強(qiáng)烈的歸屬感,讓市民更好地體驗(yàn)和享受城市生活的各種活動和便利。

結(jié)語

一個(gè)具有場所治愈性的城市歷史老街,不僅要充分體現(xiàn)人們的心理需求和本地文化特色,還需要注重空間氛圍的營造和情感交流的激發(fā),從而創(chuàng)造出一個(gè)令人感到舒適、放松和愉悅的環(huán)境。在對老街進(jìn)行改造時(shí),首先,必須以人為本,考慮公眾的需求和接受程度。這可以通過觀察并結(jié)合居民和游客的行為習(xí)慣,以及敘事營造來實(shí)現(xiàn),而且老街的改造也必須充分體現(xiàn)對使用者的情感關(guān)懷,使其更符合使用者的需求和心理預(yù)期。同時(shí),設(shè)計(jì)必須與當(dāng)?shù)匚幕嗳诤希员阍诠δ芎途駥用嫔细玫卮騽佑^者,讓他們?nèi)谌氲綀鏊校黄浯危瑢謪^(qū)的改造需要與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào),以構(gòu)建一個(gè)城市居民生活、休閑、娛樂為一體的公共空間。此外,還需要充分考慮本地的人文、歷史、文化特征和價(jià)值;最后,還要突出街區(qū)的可辨識性,以凸顯城市的地方特色。由于不同地區(qū)老街的性質(zhì)和功能不同,建筑風(fēng)格也有很大差異,因此需要根據(jù)不同地域、氣候、地形、自然景觀、歷史文化和民俗等特點(diǎn),讓歷史街區(qū)保持其各自的區(qū)域風(fēng)貌,以激發(fā)觀者情感,提升場所的治愈功能。