原絡(luò)配穴聯(lián)合背俞穴刺血拔罐治療急性痛風(fēng)性關(guān)節(jié)炎的臨床觀察

張婉瑜,邱曉科,馮大銘,吳波,陳曉輝,蔡曉雯,黃泳

[1.深圳平樂骨傷科醫(yī)院(深圳市坪山區(qū)中醫(yī)院),深圳 518118;2.南方醫(yī)科大學(xué)中醫(yī)藥學(xué)院,廣州 510515]

急性痛風(fēng)性關(guān)節(jié)炎(acute gouty arthritis,AGA)是指由于各種原因?qū)е聶C體內(nèi)血尿酸生成過多或排出減少,尿酸鹽沉積在關(guān)節(jié)或皮下組織所引起的炎癥反應(yīng),屬于代謝性風(fēng)濕病[1-2]。AGA急性發(fā)作期,受累部位疼痛劇烈,受累關(guān)節(jié)活動受限,嚴(yán)重影響患者的日常工作與生活。目前西醫(yī)治療AGA的一線用藥為秋水仙堿和非甾體抗炎藥,改善疼痛效果肯定,但容易造成胃腸道反應(yīng)及肝腎功能損害,患者接受度較低[3]。多項臨床研究[4-6]表明,AGA患者在病變部位行刺血拔罐治療均取得良好效果。但是病變局部紅腫熱痛較甚,局部進(jìn)行刺血拔罐時部分患者自覺疼痛難忍,影響依從性。近年來,筆者應(yīng)用原絡(luò)配穴聯(lián)合背俞穴刺血拔罐治療AGA,現(xiàn)報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者為2020年6月至2022年6月就診于深圳平樂骨傷科醫(yī)院(深圳市坪山區(qū)中醫(yī)院)針灸科門診的AGA患者。按照小樣本觀察法,預(yù)計10%脫落率,共納入66例患者。按隨機數(shù)字表法,分為塞來昔布組和刺血拔罐組,每組33例。納入66例患者中,有5例脫落。其中,塞來昔布組脫落2例,刺血拔罐組脫落3例,分別因為突發(fā)其他疾病(3例)、個人原因(2例)。最終塞來昔布組納入30例,刺血拔罐組納入31例。兩組性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),詳見表1。該試驗獲得深圳平樂骨傷科醫(yī)院倫理審查委員會批準(zhǔn)(倫理編號2020-16)。

表1 兩組一般資料比較

1.2 診斷標(biāo)準(zhǔn)

西醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn)參照中華醫(yī)學(xué)會內(nèi)分泌學(xué)分會制定的《中國高尿酸血癥與痛風(fēng)診療指南(2019)》[7]。中醫(yī)辨證標(biāo)準(zhǔn)參照《中醫(yī)病證診斷療效標(biāo)準(zhǔn)》[8]中有關(guān)痛風(fēng)病濕毒蘊結(jié)證的辨證標(biāo)準(zhǔn),關(guān)節(jié)紅腫,逐漸痛劇,晝輕夜甚,反復(fù)發(fā)作,可伴口干、發(fā)熱、頭痛、小便黃、大便干或便秘等癥,遇熱加重,舌紅脈數(shù)。

1.3 納入標(biāo)準(zhǔn)

年齡18~60歲;本次發(fā)作病程≤72 h;視覺模擬量表(visual analog scale, VAS)評分≥5分;參加本研究前3個月內(nèi)未進(jìn)行激素與非甾體類消炎藥物的治療;無心、腦、肝、腎、血液系統(tǒng)、其他風(fēng)濕免疫等嚴(yán)重并發(fā)癥者;符合上述診斷標(biāo)準(zhǔn);患者知情同意并簽署知情同意書。

1.4 排除標(biāo)準(zhǔn)

痛風(fēng)引起的嚴(yán)重關(guān)節(jié)畸形者;腧穴局部皮膚病者;妊娠期、哺乳期者;暈針、暈血者;依從性差者。

1.5 剔除標(biāo)準(zhǔn)

納入后未接受試驗方案所規(guī)定的治療措施者;未按規(guī)定方案執(zhí)行或合并使用其他療法或藥物而無法判定療效者;依從性差且不配合治療者。

1.6 脫落標(biāo)準(zhǔn)

未完成試驗而中途退出者;資料不完整,沒有辦法判斷療效者。

1.7 中止標(biāo)準(zhǔn)

出現(xiàn)嚴(yán)重不良事件或不良反應(yīng),依據(jù)研究者意見,需中止試驗者。

2 治療方法

2.1 基礎(chǔ)治療

靜養(yǎng),避免劇烈運動,嚴(yán)格低嘌呤飲食,每日飲水量不低于2 000 mL,規(guī)律作息,避免熬夜或情緒激動。

2.2 塞來昔布組

塞來昔布膠囊(輝瑞制藥有限公司,國藥準(zhǔn)字Z43020278,每片200 mg)口服,每次200 mg,每日2次,連續(xù)口服1周。

2.3 刺血拔罐組

取發(fā)病部位所在經(jīng)脈的臟腑背俞穴(雙側(cè))、原穴(健側(cè))及對應(yīng)表(里)經(jīng)的絡(luò)穴(健側(cè))刺血拔罐。如左側(cè)第一跖趾關(guān)節(jié)腫痛,判定累及足厥陰肝經(jīng)、足太陰脾經(jīng),取肝俞(雙側(cè))、脾俞(雙側(cè))、太沖(健側(cè)原穴)、光明(健側(cè)絡(luò)穴)、太白(健側(cè)原穴)、豐隆(健側(cè)絡(luò)穴);如膝關(guān)節(jié)腫痛,判定累及足太陰脾經(jīng)、足陽明胃經(jīng),取脾俞(雙側(cè))、胃俞(雙側(cè))、太白(健側(cè)原穴)、豐隆(健側(cè)絡(luò)穴)、沖陽(健側(cè)原穴)、公孫(健側(cè)絡(luò)穴)。所有穴位均按國家標(biāo)準(zhǔn)[9]取穴。患者先取俯臥位,常規(guī)消毒穴位皮膚,三棱針快速散刺背俞穴,刺入2~5 mm令其出血,再用2號火罐在刺血處定罐,10 min后取罐,出血量約為2~4 mL;上述操作結(jié)束后,再囑患者取仰臥位,在原絡(luò)穴上分別刺血拔罐,具體操作同背俞穴。間隔1 d治療1次,共治療3次。

3 治療效果

3.1 觀察指標(biāo)

3.1.1 VAS

采用VAS評估患者治療前后主觀痛覺的變化情況[10]。使用長度為10 cm的游動標(biāo)尺,標(biāo)尺為“0”的一端表示無痛,標(biāo)尺為“10”的一端表示不可承受的劇烈疼痛,從“0”到“10”是疼痛逐漸加重的過程。標(biāo)尺的一面有刻度顯示,另一面無刻度顯示,囑患者根據(jù)自身情況在無刻度的一面做好標(biāo)記,由第三方在有刻度的一面讀取數(shù)值并記錄。治療前評定1次,首次治療后1 h、治療第3天后、治療第5天后各評定1次,治療后評定1次。

3.1.2 關(guān)節(jié)腫脹程度評分

根據(jù)關(guān)節(jié)腫脹程度由輕到重分為4級。0分是指皮膚顏色、紋理、骨突無明顯改變,關(guān)節(jié)活動無明顯異常;1分是指患處皮膚略紅,紋理稍變淺,附近骨突無明顯改變,關(guān)節(jié)活動輕度受限;2分是指患處皮膚呈紅色,紋理基本消失,患處腫脹與骨突相平,骨突標(biāo)志不明顯,關(guān)節(jié)活動中度受限;3分是指患處皮膚紫紅色,紋理完全消失,患處腫脹高于骨突,骨突標(biāo)志不可見,關(guān)節(jié)活動重度受限[11]。評定時間點同VAS。

3.1.3 實驗室指標(biāo)

治療前后于清晨空腹?fàn)顟B(tài)下抽取患者靜脈血4 mL,測定C反應(yīng)蛋白(C-reactive protein, CRP)以及尿酸(urid acid, UA)。

3.1.4 不良反應(yīng)

包括暈針、暈血、局部血腫、血壓升高、肝腎功能受損等。

3.1.5 復(fù)發(fā)率

治療后對兩組患者進(jìn)行電話隨訪,隨訪時間點為治療后1個月及3個月。

3.2 療效標(biāo)準(zhǔn)

參照《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則(試行)》[12],采用尼莫地平法。療效指數(shù)=[(治療前積分-治療后積分)/治療前積分]×100%。

痊愈:療效指數(shù)≥90%且≤100%。

顯效:療效指數(shù)≥66%且<90%。

有效:療效指數(shù)≥33%且<66%。

無效:療效指數(shù)<33%。

總有效率=[(痊愈例數(shù)+顯效例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)]×100%。

3.3 統(tǒng)計學(xué)方法

采用SPSS21.0統(tǒng)計軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。符合正態(tài)分布的計量資料采用均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差表示,比較采用重復(fù)測量方差分析或兩獨立樣本t檢驗;計數(shù)資料采用率或構(gòu)成比表示,比較采用卡方檢驗;等級資料比較采用秩和檢驗。以P<0.05表示差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

3.4 治療結(jié)果

3.4.1 兩組臨床療效比較

兩組總有效率均為100.00%,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05);刺血拔罐組的顯效率(74.2%)高于塞來昔布組(66.7%),差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組臨床療效比較 單位:例

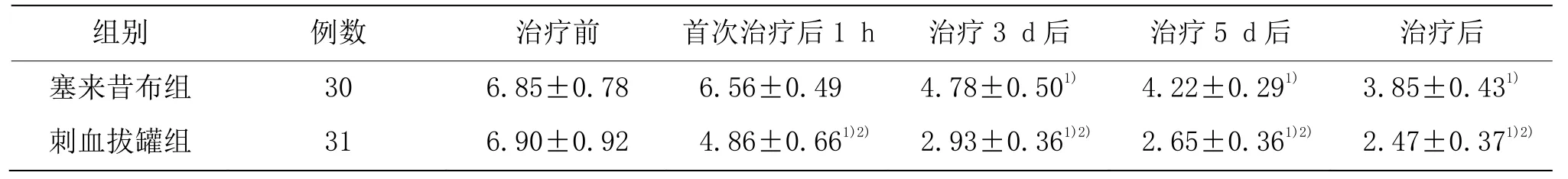

3.4.2 兩組治療前后VAS評分比較

兩組治療前VAS評分比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。刺血拔罐組治療后各時間點VAS評分低于治療前(P<0.05);塞來昔布組除首次治療后1 h外各時間點VAS評分低于治療前(P<0.05)。刺血拔罐組治療后不同時間點的VAS評分低于塞來昔布組(P<0.05)。詳見表3。

表3 兩組治療前后VAS評分比較(±s) 單位:分

表3 兩組治療前后VAS評分比較(±s) 單位:分

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與塞來昔布組比較2)P<0.05。

組別 例數(shù) 治療前 首次治療后1 h 治療3 d后 治療5 d后 治療后塞來昔布組 30 6.85±0.78 6.56±0.49 4.78±0.501) 4.22±0.291) 3.85±0.431)刺血拔罐組 31 6.90±0.92 4.86±0.661)2) 2.93±0.361)2) 2.65±0.361)2) 2.47±0.371)2)

3.4.3 兩組治療前后關(guān)節(jié)腫脹程度評分比較

兩組治療前關(guān)節(jié)腫脹程度評分比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。兩組治療后除首次治療后1 h外各時間點關(guān)節(jié)腫脹程度評分低于治療前(P<0.05)。刺血拔罐組治療后除首次治療后1 h外各時間點關(guān)節(jié)腫脹程度評分低于塞來昔布組(P<0.05)。詳見表4。

表4 兩組治療前后關(guān)節(jié)腫脹程度評分比較(±s) 單位:分

表4 兩組治療前后關(guān)節(jié)腫脹程度評分比較(±s) 單位:分

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與塞來昔布組比較2)P<0.05。

組別 例數(shù) 治療前 首次治療后1 h 治療3 d后 治療5 d后 治療后塞來昔布組 30 2.18±0.44 2.19±0.47 1.78±0.221) 1.04±0.271) 0.75±0.121)刺血拔罐組 31 2.16±0.51 2.14±0.36 0.88±0.161)2) 0.85±0.241)2) 0.77±0.141)

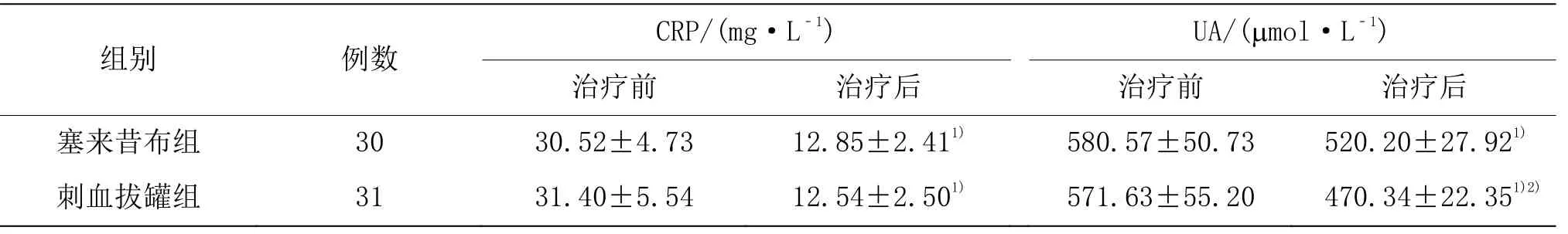

3.4.4 兩組治療前后血清CRP和UA水平

兩組治療前后血清CRP和UA水平比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。兩組治療后血清CRP和UA水平低于治療前(P<0.05),且刺血拔罐組治療后血清UA水平低于塞來昔布組(P<0.05)。詳見表5。

表5 兩組治療前后血清CRP和UA水平比較(±s)

表5 兩組治療前后血清CRP和UA水平比較(±s)

注:與同組治療前比較1)P<0.05;與塞來昔布組比較2)P<0.05。

組別 例數(shù) CRP/(mg·L-1) UA/(μmol·L-1)治療前 治療后 治療前 治療后塞來昔布組 30 30.52±4.73 12.85±2.411) 580.57±50.73 520.20±27.921)刺血拔罐組 31 31.40±5.54 12.54±2.501) 571.63±55.20 470.34±22.351)2)

3.5 兩組不良反應(yīng)與復(fù)發(fā)情況比較

兩組均未有觀察到血壓升高、肝功能損害、血常規(guī)異常、惡心嘔吐、消化道出血、過敏等不良反應(yīng)。治療后3個月,塞來昔布組有28例接受隨訪,12例復(fù)發(fā),復(fù)發(fā)率為42.9%;刺血拔罐組有27例接受隨訪,僅4例復(fù)發(fā),復(fù)發(fā)率為14.8%,復(fù)發(fā)均與勞累、飲酒有關(guān)。兩組復(fù)發(fā)率比較,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。

4 討論

急性痛風(fēng)性關(guān)節(jié)炎(AGA)主要表現(xiàn)為關(guān)節(jié)的紅腫熱痛,屬于中醫(yī)學(xué)“痹病”“肢體痹”等范疇,也稱為“白虎歷節(jié)病”“痛風(fēng)”“痛痹”等[13]。元代朱丹溪《丹溪心法》中最早提出了“痛風(fēng)”的概念:“痛風(fēng),四肢百節(jié)走痛是也。他方謂之白虎歷節(jié)風(fēng)證”“又有痛風(fēng)而痛有定處,其痛處赤腫灼熱,或渾身壯熱”。歸其病因,多為過食膏粱厚味,致脾失運化、腎失分泌清濁之功,濕熱互結(jié);或為稟賦不足,感受外來之邪,邪郁化熱、凝滯為痰,阻滯經(jīng)絡(luò)。究其病機,多為濕熱痰濁痹阻經(jīng)絡(luò),氣血不暢,不通則痛,若流注關(guān)節(jié),筋骨失養(yǎng),則可見關(guān)節(jié)僵腫畸形[14-15]。

本試驗采用原絡(luò)配穴聯(lián)合背俞穴刺血拔罐的方法治療AGA。背俞穴是臟腑經(jīng)脈之氣輸入于背部的部位。《素問·長刺節(jié)論》:“破臟刺背,背俞也。”說明背俞穴是調(diào)整臟腑功能的重要經(jīng)穴。原穴,是臟腑原氣經(jīng)過、留止的部位,長于治療所屬臟腑病變。《難經(jīng)·六十六難》:“三焦者,原氣之別使也……五臟六腑之有病者,皆取其原也。”絡(luò)穴,是絡(luò)脈從本經(jīng)別出的部位,善于治療表里經(jīng)病變,有“一穴通兩經(jīng)”之說。“原絡(luò)配穴法”最早見于楊繼洲的《針灸大成》[16],具有溝通表里兩經(jīng)經(jīng)氣,協(xié)調(diào)表里兩經(jīng)臟腑,起到表里共治的作用,是一種經(jīng)典的配穴方法。現(xiàn)代研究[17-19]表明,刺血拔罐療法可以快速改善患處的甲襞微循環(huán),促進(jìn)致痛物質(zhì)等代謝產(chǎn)物的排出,逆轉(zhuǎn)患處組織缺血缺氧的狀態(tài),同時可以快速調(diào)節(jié)體內(nèi)神經(jīng)內(nèi)分泌系統(tǒng),從而使AGA患者的臨床癥狀迅速緩解。

痛風(fēng)急性發(fā)作,通常表現(xiàn)為足部、踝關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)的劇烈腫痛,辨其經(jīng)脈,多責(zé)之于足厥陰肝經(jīng)、足少陽膽經(jīng)、足太陰脾經(jīng)、足陽明胃經(jīng)。故治療上選取肝膽脾胃四經(jīng)的臟腑背俞穴、原穴、絡(luò)穴以疏經(jīng)通絡(luò),針刺方法上采用刺血拔罐療法以瀉熱通絡(luò)。濕生于脾,流注于累及的經(jīng)脈,蘊而化熱,結(jié)聚關(guān)節(jié),阻滯氣機,發(fā)為疼痛。上述穴位施以刺血拔罐,能行氣、化濕、清熱、降火,疏通經(jīng)脈的同時,開郁結(jié)、清痰濕、除火毒、止痹痛。原穴、背俞穴,針對本臟本腑,絡(luò)穴,兼顧脾胃、肝膽兩對表里經(jīng)脈,原絡(luò)配穴,增大功效。同時,痹阻于絡(luò),用絡(luò)穴治療,亦能取效。兼之刺血拔罐,清熱、活血,與腧穴之功效相輔相成。

本研究表明,在基礎(chǔ)治療的基礎(chǔ)上,原絡(luò)配穴聯(lián)合背俞穴刺血拔罐治療AGA療效肯定。以7 d為1個觀察周期,在基礎(chǔ)治療的基礎(chǔ)上,將原絡(luò)配穴聯(lián)合背俞穴刺血拔罐與塞來昔布進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)兩者療效基本相當(dāng),表明在基礎(chǔ)治療的基礎(chǔ)上,原絡(luò)配穴聯(lián)合背俞穴刺血拔罐作用肯定。此外,在緩解疼痛方面,與塞來昔布組比較,刺血拔罐組起效快速,首次治療后1 h及治療3 d后這2個時間點的VAS評分均顯著低于塞來昔布組;同時,在緩解關(guān)節(jié)腫脹程度方面,也體現(xiàn)在相對地快速起效,治療3 d后關(guān)節(jié)腫脹評分較塞來昔布組明顯降低。

塞來昔布的藥理機制與環(huán)氧化物酶-2的抑制、影響前列腺素的合成有關(guān),抗炎作用肯定,塞來昔布組患者CRP有所降低[20-22]。刺血拔罐也有降低CRP的作用,推測與炎癥的控制有一定關(guān)聯(lián)[23-25];再者,塞來昔布降低尿酸作用相對較弱,刺血拔罐治療后患者血尿酸有明顯降低,表明原絡(luò)配穴聯(lián)合背俞穴刺血拔罐治療AGA,可以針對疾病的多個病理環(huán)節(jié),發(fā)揮療效。并且,本研究未有不良反應(yīng)的記錄。治療后3個月的隨訪,刺血拔罐組復(fù)發(fā)率顯著低于塞來昔布組。

綜上所述,在基礎(chǔ)治療的基礎(chǔ)上,原絡(luò)配穴聯(lián)合背俞穴刺血拔罐治療痛風(fēng)性關(guān)節(jié)炎急性發(fā)作療效肯定,特別體現(xiàn)在快速止痛、消腫,同時,還能有效降低患者血尿酸、CRP水平,針對疾病多個病理環(huán)節(jié)。本法不在疼痛局部進(jìn)行刺血拔罐操作,大大減少了患者的疼痛程度和心理壓力,依從性較好。