葫蘆琴的設(shè)計(jì)與制作

王航 陳雯

建國以來,中國的樂器改革創(chuàng)新,其一項(xiàng)非常重要的任務(wù)就是要做出中國自己的、與大小提琴不同的一種琴弓在外可以拉四條弦的弦樂樂器,從而來滿足中國樣式、中國風(fēng)格的交響化的器樂演奏形式的需要。而以兩條弦的二胡充作冠聲部僅是適配低聲部是不能形成準(zhǔn)確意義完整意義上的弦樂的。孤立的低音拉弦樂器研發(fā)這一課題研究至今未果,也說明這條路是走不通的。陳興華先生作為完成二胡教學(xué)體系等重大理論著作等成果累累的音樂家,對于民族樂隊(duì)的建設(shè)同樣也有著自己清醒、準(zhǔn)確的認(rèn)識。他從一開始就是在做弦樂器,而不是僅作低音樂器。從2005年開始,陳興華作為設(shè)計(jì)人,其直立音板、雙箱體弦樂器的制作即開始成型,繼而他又發(fā)現(xiàn)這樣一種箱體結(jié)構(gòu)恰恰適宜用竹材進(jìn)行制作,這就使竹材系列的大小貝琴于今基本定型并已進(jìn)入藝術(shù)實(shí)踐。可以想見,已經(jīng)制作完備的小、中、大、低貝琴投入應(yīng)用,其高中低完備的聲部建制,統(tǒng)一和諧的音響效果,及其整齊劃一的隊(duì)列,特色鮮明的風(fēng)格,凡此種種令人耳目一新,而最為重要的是純粹的中國陣容、中國氣派的樣式已必會遠(yuǎn)超于現(xiàn)有的混交樂團(tuán)。

但是,設(shè)計(jì)人陳興華以其全面廣義的審美理念,客觀開明而非自以為是的審美標(biāo)準(zhǔn)來定位貝琴系列,知道其更多的特點(diǎn)屬性是應(yīng)歸類于風(fēng)格性和特色性的樂器,適宜于組建風(fēng)格性的特色樂隊(duì)。所以,在長達(dá)二十來年的設(shè)計(jì)制作雙箱體弦樂樂器的歷程之中,在傳統(tǒng)單箱體上實(shí)施創(chuàng)新,從而制作出新的廣義風(fēng)格的弦樂樂器這種念頭從來沒有離開過他的腦海。

然而,要在人們已經(jīng)作了千百年的傳統(tǒng)的單箱體上實(shí)施創(chuàng)新又談何容易!陳興華曾有論文談及單箱體的形狀設(shè)計(jì)已是“山窮水盡”再無創(chuàng)新的空間了。再看一下七十來年低音拉弦樂器研發(fā),多少人殫精竭慮方才制作出來的奇形怪狀的實(shí)物及各種各樣的類大提琴,便可知道在單箱體上實(shí)施創(chuàng)新究竟會有多么難!之所以制作出諸多的類大提琴,其原因是:采用了提琴的結(jié)構(gòu)而僅是試圖改變提琴的音箱。那么,即便是在音箱上做出了一些形狀上的調(diào)整改變,而仍是采用提琴的結(jié)構(gòu)并與之定位相關(guān)部件與音箱的關(guān)系,其最終所制作出來的一定是一個相似度極高的大提琴。

而所謂提琴的結(jié)構(gòu)就是:琴頭其下的弦槽,再其下是指板長度一半的琴頸與音箱體相連接。顯然,只要這種結(jié)構(gòu)模式不加改變,那制作出來的便一定就是提琴。而若要改變與提琴的相似度,這個文章就一定是要在琴頸以上便開始做,即調(diào)整琴頸與音箱體的關(guān)系,而不是僅僅改變音箱體的形狀。即,從調(diào)整琴頸與音箱體的關(guān)系入手,進(jìn)而對包括音箱在內(nèi)的整琴及其各個部位進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。

在這樣一種思路的指導(dǎo)下,一種與提琴的結(jié)構(gòu)顯然有別的弦樂系列樂器于2023年4月完成設(shè)計(jì),并于6月初制作完成,這種新樂器就是葫蘆琴。

葫蘆琴有一個常見的傳統(tǒng)的螺旋狀裝飾造型的琴頭,其下無弦軸弦槽而直接連接指板。指板與琴頭實(shí)木連接的部分形成了嚴(yán)格意義的琴脖,從而有別于提琴的吊頸,其下連接葫蘆形的琴身。這是一個準(zhǔn)確意義上的自然形狀的葫蘆,琴身較之提琴的琴身有了明顯的加長。作為一種發(fā)音結(jié)構(gòu),葫蘆琴的上方音孔附加音筒的裝置,首先體現(xiàn)為與提琴在構(gòu)造上的區(qū)別,又使樂器的聲音緊致集中、圓潤干凈,從而體現(xiàn)為與提琴在聲音上的區(qū)別。所以,這一裝置是葫蘆琴音箱構(gòu)造的一個重要的而它種樂器所不具備的優(yōu)勢和特點(diǎn)。作為借鑒大小提琴并且對提琴的結(jié)構(gòu)有所改善的同類樂器,葫蘆琴較之提琴有著以下的設(shè)計(jì)優(yōu)勢,這些優(yōu)勢是:依據(jù)傳統(tǒng),取法自然,比例適當(dāng),構(gòu)造簡單,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,使用方便。

依據(jù)傳統(tǒng)

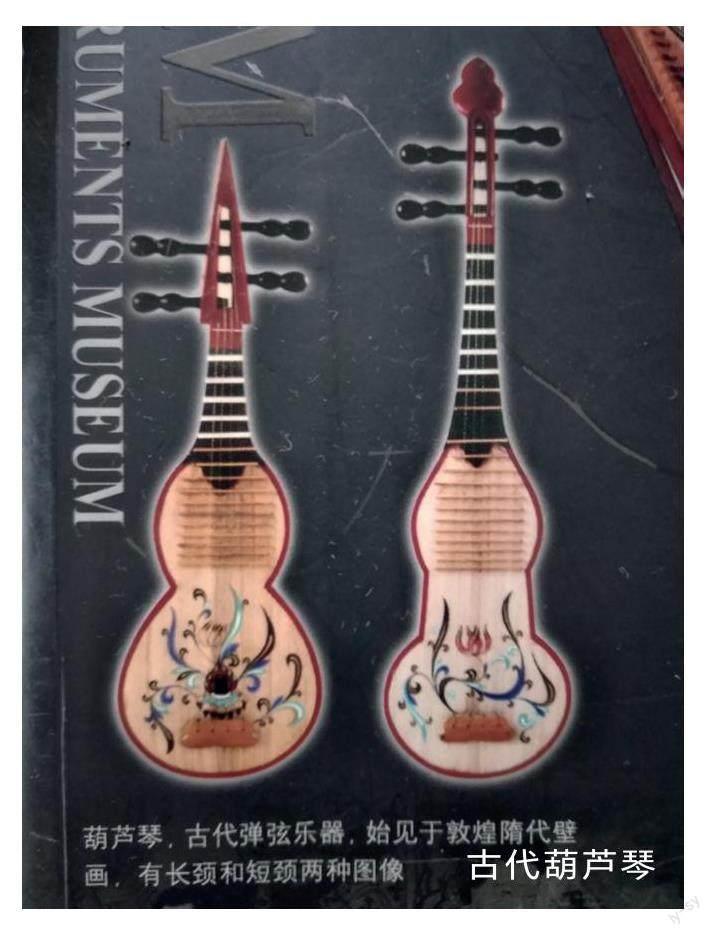

葫蘆琴的形狀可以在中國的樂器傳統(tǒng)中找到依據(jù),其是源自隋代的敦煌壁畫。可以看出,現(xiàn) 設(shè)計(jì)較之壁畫除了對音箱體作了更加相同于葫蘆的調(diào)整之外,更重要的是減去了琴軸與弦槽。也可以看出,若不減去琴軸弦槽,那制作實(shí)物便將是與大小提琴并無二致。傳統(tǒng)八音,金石絲竹土革匏木的“匏”就是葫蘆,雖二者意義不同,然葫蘆形狀亦屬傳統(tǒng)八音應(yīng)有之意。

取法自然

就自然物的形狀而言,只有葫蘆可以與弦樂樂器的演奏結(jié)構(gòu)相吻合。所以,葫蘆琴是形狀最吻合自然物的樂器,其與自然葫蘆的形狀完全相同。而吻合演奏結(jié)構(gòu)其最重要的體現(xiàn)就是葫蘆腰部正是琴弓運(yùn)行位置,正所謂取法自然,渾然天成。而提琴的形狀則是一種刻意設(shè)計(jì)的結(jié)果。這當(dāng)然是葫蘆琴所具有的優(yōu)勢之一。葫蘆琴的整體設(shè)計(jì)與各部件設(shè)置,無一不周,無一多余。所有各部均定位合理,適得其所。

比例適當(dāng)

葫蘆琴的琴頭緊接弦枕指板,甚為流暢自然。葫蘆琴弦枕以下的琴體,其長度由有效弦長與黃金比例得出,琴馬位于黃金分割位置。其下圓橫徑也即琴馬以下長度也由黃金比例得出,其上圓橫徑仍由下圓橫徑黃金比例得出。葫蘆琴減去了提琴的較長的吊頸而使之成為嚴(yán)格意義上的琴脖。以上等等結(jié)構(gòu)方式如若先入為主來看,其比例顯然更為適當(dāng)。在繪圖紙面時(shí),即有同行評說葫蘆琴“具有人體之美”,及至在整個制作過程,相同的評價(jià)不絕于耳。是的,葫蘆琴的琴體形象具有不同方向、不同體位的人體形態(tài),有人稱之為“八面美人”。

構(gòu)造簡單

葫蘆琴的構(gòu)造及其制作工序較之提琴的制作有著顯而易見的簡單,其使提琴的四個角木完全減去,還減去了弦槽和傳統(tǒng)弦軸,也減去了琴頭的安裝工序。其“作減法”的匠心確實(shí)難能可貴,所產(chǎn)生的效果又顯而易見。也正是這種“作減法”的簡單才產(chǎn)生了與提琴的顯而易見的區(qū)別。當(dāng)然,葫蘆琴的有所加長的琴身使用材面積有所增加,然而葫蘆琴的橫向?qū)挾扔兴鶞p少,面板弧度有所降低,更加之其背面是使用平板材,所以葫蘆琴的用材材積并沒有增加。葫蘆琴還使弦槽簡化為弦軸板,并將其移至琴腹處與拉弦板合二為一,從而又減去微調(diào)裝置。葫蘆琴還將弧面背板改為平板,節(jié)約用材是在其次,緣于平板易于振動之故。如此等等,均體現(xiàn)出設(shè)計(jì)人陳興華所獨(dú)具的匠心。

結(jié)構(gòu)穩(wěn)定

葫蘆琴的穩(wěn)定結(jié)構(gòu),使其再無斷頭之虞,琴體變形前曲也可忽略不計(jì),從而無須時(shí)常松弦解套,這一點(diǎn)提琴制作者與使用者最為明白。

使用方便

琴體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定所導(dǎo)致的使用方便體現(xiàn)為再也不用擔(dān)心琴體變形而要時(shí)常松弦,這是第一。第二是弦軸位置的調(diào)整及其機(jī)械弦軸的采用使調(diào)弦也十分方便。第三是其作為嚴(yán)格意義上的琴脖(不似提琴較長的吊頸)與音箱連接處的弧彎剛好是位于演奏時(shí)的第三把位,這一把位的重要性人所共知。除了琴脖側(cè)弧提示第三把位之外,其下音箱體左側(cè)的各個位置均可用以提示各個把位位置,這一點(diǎn)吊頸提琴也顯然無法做到。這樣的琴頸與音箱的結(jié)構(gòu)方式將導(dǎo)致左手持琴方法即演奏方法的改變,這也是葫蘆琴作為全面創(chuàng)新的樂器的明確體現(xiàn)。第四,已如前述,演奏方法作為樂器基本屬性的因素之一體現(xiàn)出該樂器的鮮明特點(diǎn)。由于葫蘆琴的琴頸指板與大小提琴的琴頸指板的明顯不同,因而在演奏時(shí)其左手方法也將顯然不同。在演奏葫蘆琴時(shí),左手大指的右側(cè)與指根部是搭靠在音箱的邊緣(上把位時(shí)是大指右側(cè)、下把位時(shí)是大指根部)。這樣,左手的自由度將會更高,運(yùn)行會更為方便。特別是大指右側(cè)的運(yùn)用,又將給拇指把位的訓(xùn)練打下基礎(chǔ)。這種方便也是顯而易見的。

我們自己的樂器

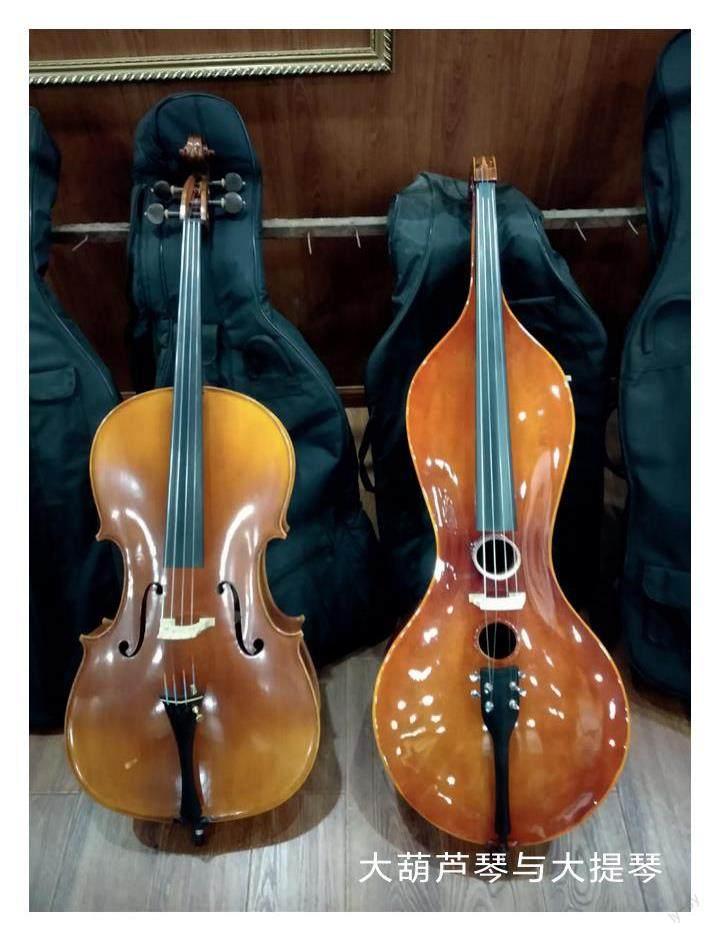

而就樂器的最為重要的指標(biāo)聲音來說,現(xiàn)在僅一支大葫蘆琴較之大提琴可能會有一些差距,但這是合理的和允許的。有葫蘆琴與大葫蘆琴兩種型號各一支的制作說明:

①這種結(jié)構(gòu)是成立的,站得住腳的。形象上是美觀的,使用上是方便的。②聲音是可聽夠用的,同時(shí)也是具有潛力和前景的。③就現(xiàn)有的聲音狀況而言,期待在數(shù)支制作之后,便可具有與提琴等同的聲音效果。④若一旦在聲音上也趕上提琴,那便意味著在綜合指標(biāo)上已全面超過提琴。但應(yīng)該明白的是,要求一種新樂器在聲音等方面超過提琴既不是合理的要求,也不是重要的指標(biāo)。這個最重要的指標(biāo)就是這七個字:我們自己的樂器。

無論是已經(jīng)進(jìn)行了七十來年的低音拉弦制作,抑或是如今的弦樂建設(shè),其目的從來都不是也不應(yīng)該是由于大提琴有什么不好,而要制作出超過大提琴的樂器來與大提琴一決高下,而是由于我們自己沒有這種樂器而要從無到有的制作出我們自己的這種樂器來。葫蘆琴就是我們自己的與提琴不同的然而又可以與西樂提琴站在一個平臺之上的琴弓在外可以拉四條弦的弦樂樂器。是否“我們自己的樂器”,即屬性確認(rèn)。作為這一研究的唯此為大的最為重要的指標(biāo),那即意味著:即便葫蘆琴在某些方面可能遜于提琴,但由于她是我們自己的“親生子”,那便就是一種成功!那么較之大提琴便具有值得采用的優(yōu)勢。七十余年的制作經(jīng)歷使我們知道,葫蘆琴這種弦樂樂器的產(chǎn)生,較之大小提琴的產(chǎn)生有著太高的難度。這是由于,大小提琴是在千百年的漫長歲月里順時(shí)而為、順勢而為傳承接力的產(chǎn)物;而葫蘆琴則是在大小提琴已經(jīng)全面占據(jù)先機(jī)強(qiáng)勢一統(tǒng)天下,且世人皆認(rèn)為完美到無法與之媲美的當(dāng)下知其不可而為之的產(chǎn)物。顯然,我們對于這種樂器的制作是落后于人家千百年了!然而使人意外的是,其從無到有的產(chǎn)生,竟然可以作到如前所述的六種優(yōu)勢,這是一種遠(yuǎn)超所期的令人欣喜的成功。特別是其還做到了在演奏方法上的創(chuàng)新改變,而此前的研究均是被動無奈的全盤接收采用大提琴的演奏方法。不得不說,葫蘆琴的產(chǎn)生是一種完整意義上的已經(jīng)成功的創(chuàng)新活動。

還應(yīng)該客觀承認(rèn),作為借鑒大小提琴的出藍(lán)而青的一種樂器,葫蘆琴當(dāng)然應(yīng)該也不可避免的有著一些提琴的因素(僅是因素而已)。但這在樂器中實(shí)在是一種頗為普遍的現(xiàn)象。如阮與月琴,吉他與尤克里里。再如琵琶與諸多的彈撥樂器,還有幾十上百種的兩弦夾弓樂器等等。這些樂器之間有著遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于葫蘆琴與提琴之間的相似度,但也毫不影響其各自所具有的獨(dú)立的藝術(shù)價(jià)值,擁有各自的藝術(shù)天地。

葫蘆琴弦樂的使用

葫蘆琴作為完整的自成體系的弦樂樂器,除大葫蘆琴、低葫蘆琴可以作為低音使用之外,其本意且適得其所的是作為高、中、低健全的弦樂聲部在華樂交響樂隊(duì)之中進(jìn)行使用按照相應(yīng)規(guī)模列裝小、中、大、低葫蘆琴形成完整的弦樂聲部編制,再可照顧已經(jīng)形成審美需求的二胡情結(jié)而列裝數(shù)支二胡,這樣便可形成較之西方弦樂更為強(qiáng)大的弦樂陣容,這樣的弦樂效果將不難想見……。我們仿佛已經(jīng)看到了華樂交響的純粹陣容,聽到了那幾代人孜孜以求的聲音……那才是我們的華樂交響睥睨天下的時(shí)候!

關(guān)于低音拉弦樂器課題的評述

這就再回到開篇所提“低音拉弦樂器研發(fā)”這一課題。這一課題系由何人提出,又是怎樣的成為樂器界的某種“共識”的,其過程即不難考,然在此當(dāng)不必考。而使人詫異的是,那發(fā)音疲軟、皮質(zhì)振動反射共鳴互激彈性乏力的,皮質(zhì)音色作為樂隊(duì)基礎(chǔ)缺乏必要的剛性硬度的,高胡、二胡、中胡的定弦音域之和尚不及一件小提琴(中胡低音不及小提琴G弦飽滿肯定,高胡高音的實(shí)用音域與小提琴高音也相差五度左右,即便是在實(shí)用音域之內(nèi),所發(fā)高音也遠(yuǎn)不及小提琴剛勁明亮而不孚所用)的,僅是適宜獨(dú)奏的一種樂器,怎么在其下加了低音就可以成了弦樂呢?這種聊勝于無,湊湊合合,勾兌拼湊得過且過的想法體現(xiàn)出認(rèn)知的孤立片面,視野的狹隘與專業(yè)精神的缺失。學(xué)術(shù)原理上不明所以,職業(yè)精神上也是不負(fù)責(zé)任的。按照這個模式,全世界是不是可以組建成百支的兩弦樂器加拉弦低音為弦樂的交響樂隊(duì)?這種荒誕不經(jīng)的所謂“共識”可不僅是害苦一眾制作低音拉弦的人!是的,在夾弓兩弦樂器(二胡)之下適配低音拉弦壓根就是一種無法完成的任務(wù)!形象音色要與二胡協(xié)調(diào),其它指標(biāo)要與大提琴媲美,這種樂器有可能存在嗎?這該是一種什么樣的奇葩設(shè)想!在這種奇葩設(shè)想的指導(dǎo)下,又能做出什么樣的奇葩家什!為這一無解之題進(jìn)行了多少會議動員,投入了多少人力金錢?更有許多個人苦心孤詣,傾盡家資,半個多世紀(jì)過去,其結(jié)果難道還不能說明問題所在嗎?與二胡協(xié)調(diào)的同類樂器就是大胡低胡,進(jìn)而就是革胡。這本是順理成章一脈相承的,作為特色品類進(jìn)行使用也并無不可。而若要用于交響化,那就不是有沒有低音、高音,而是整個這一套系統(tǒng)都不行!以弦樂聲部所以組成的必要條件論,二胡是難以滿足的。以弦樂在交響樂隊(duì)中的位置論,二胡是難承其任的。是整個弦樂的缺失,而不僅是缺少低音。陳興華先生認(rèn)為,應(yīng)該站在系統(tǒng)、全面、整體、中華音樂前景方向的高度,弄明白這些道理。