建一座不“網(wǎng)紅”的圖書館

許曉迪

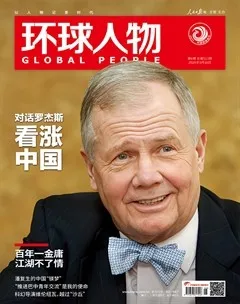

楊素秋

36歲這一年,陜西科技大學(xué)副教授楊素秋決定去政府掛職。過去10年,她做科研、備課,教文學(xué)和美學(xué),生活安排得井井有條,但有時(shí)也會(huì)想,能不能走出校園,為這個(gè)社會(huì)做點(diǎn)什么?于是2020年9月,她來到西安市碑林區(qū)文化和旅游體育局,開啟了為期一年的副局長生涯。

書生進(jìn)公門,才發(fā)現(xiàn)“官”不好當(dāng)。想帶動(dòng)老字號餐飲創(chuàng)新、開發(fā)博物館研學(xué)路線,被領(lǐng)導(dǎo)微笑告知“這不歸我們管”;到酒店檢查老鼠藥投放、去廣場舞大賽擔(dān)當(dāng)評委,才是常規(guī)工作。不久,她接到了一項(xiàng)實(shí)打?qū)嵉娜蝿?wù)——幫碑林區(qū)建一座圖書館。原本,圖書館將被安置在一座新建的綜合大樓內(nèi),誰知工地挖出了文物,無奈只能落戶于鬧市區(qū)的商場作為過渡。

一間電線裸露、墻皮斑駁的地下室,180萬元裝修經(jīng)費(fèi),100萬元購書款,楊素秋開始從零規(guī)劃這座臨時(shí)圖書館。她拿著巨大的圖紙,與裝修公司、家具商、電器商討論、修改、砍價(jià);書商紛紛上門,各顯神通,只為了把滯銷書、自費(fèi)出版書、各式雞湯作品塞進(jìn)書單。那些日子,她第一次聽到“館配”這個(gè)詞及其背后的利益鏈條,也第一次夜里接到商人“姐姐長姐姐短”的問候電話。

“姐姐我——是不會(huì)被腐蝕的,咳,咳。”一場“書目保衛(wèi)戰(zhàn)”就此拉開帷幕。“圖書館不能只做成政績工程,圖書館的靈魂是書目。”楊素秋說,“我希望讀者走進(jìn)來,能說,哎呦,這個(gè)圖書館的書沒糊弄人。”2021年4月,圖書館即將開門迎客,楊素秋在微信公眾號上發(fā)表了一篇文章《花了半年時(shí)間,我們在西安市中心建了一座不網(wǎng)紅的圖書館》,以“自黑”的方式告訴公眾這座圖書館的來龍去脈。因?yàn)槲淖诌^于“反傳統(tǒng)”,被評價(jià)為“跑偏”。誰知峰回路轉(zhuǎn),央視記者找上門來采訪,風(fēng)向突轉(zhuǎn),她和圖書館一下出圈了……

這些故事,都被楊素秋寫進(jìn)了新書《世上為什么要有圖書館》中,豆瓣評分9.1。書的前半部分以時(shí)間為軸,記錄圖書館的籌建歷程,呈現(xiàn)書生理想與官場生態(tài)的碰撞;后半部分則記錄了眾多愛書之人的故事,勾勒出一份當(dāng)代中國人的閱讀史。這些愛書人對閱讀的熱忱,正回答了書名的提問:世上為什么要有圖書館?在碎片化時(shí)代,實(shí)體書店被打造為“網(wǎng)紅打卡地”,“速食閱讀”讓書籍淪為“電子榨菜”。楊素秋的“臨時(shí)圖書館”終會(huì)消失,但它矗立于鬧市的姿態(tài)卻告訴人們,無論時(shí)代如何喧囂,“但是還有書籍”。

1986年,作家切斯瓦夫·米沃什寫下這樣的詩句:“書籍比我們持久,我們纖弱的體溫/會(huì)和記憶一起冷卻、消散、寂滅/但是書籍將會(huì)豎立在書架,有幸誕生/來源于人,也源于崇高與光明。”

《世上為什么要有圖書館》