貴廣鐵路提速至300 km/h基礎設施適應性分析

李霞明 劉博詩 郭曉毅

(1.中鐵二院工程集團有限責任公司,成都 630031;2.國家鐵路局安全技術中心,北京 100106)

隨著客貨運量的不斷增大,既有線運輸能力不能滿足實際運輸需求,對既有線進行提質改造逐漸成為鐵路提升運能的重要手段。

國內外相關學者針對既有線提質改造的研究積累了較為豐富的經驗。德國鐵路公司于2004年在柏林至漢堡的線路上采用設備、設施改造實現了將運營速度從200 km/h提升至230 km/h;日本東海道新干線自1964年建成以來經歷過數次升級改造,2015年通過更換軌道、更新信號系統、改造既有車站等措施實現了將運營速度從210 km/h提升至270 km/h[1]。我國鐵路經過6次既有線提速改造,從1997年將運營速度提升至140 km/h,至2007年逐步提升至200 km/h,部分區段已至250 km/h[2]。胡敘洪[3]以膠濟鐵路提速改造為例,提出以工程投資與節時比來綜合評判提速后經濟效益及社會效益,確定全線提速140~ 160 km/h方案。周士林[4]研究得出既有線改造中分批次建設線路復線可做到初期少投資,但比一次性建設投資高、周期長,對既有線運營干擾大。林海 波[5]對太錫鐵路從既有120 km/h全線提速至160 km/h、分段提速160 km/h等方案進行比選,分別從既有線能力適應性、主要工程投資等方面進行綜合分析,確定分段提速160 km/h方案為推薦方案。楊佳[6]以將既有300 km/h高速鐵路升級改造為350 km/h的成渝客運專線為案例,提出提速改造全過程中接觸網提升需求及應對策略,形成高速鐵路接觸網提質改造技術路線。

相關學者對既有線提速改造的研究大多集中在普速鐵路提速改造方面,系統性闡述高速鐵路提質改造的相對甚少。目前運營高速鐵路提速改造的規范、標準尚不完善,若完全按照現行規范要求提速必然引起線下基礎設施、部分站后設備的大拆大改,造成工程投資浪費,嚴重干擾既有線運營。本文以國內首次對運營高速鐵路實施全面提質改造的貴廣鐵路提質改造工程為背景,從宏觀到微觀分專業對提速適應性進行系統研究,科學論證在現狀設施條件下提速提質改造的可行性。多項研究工作和創新成果在國內均為首次,形成了可推廣、可復制的成熟經驗,對后續高速鐵路提速提質改造項目具有較好的指導和借鑒意義。

1 既有線概況

貴廣鐵路橫跨貴州、廣西、廣東3省,線路起于貴陽北站,經都勻、桂林、賀州、肇慶等市縣后引入廣州南站,是西南、華南地區間聯系最順直、最便捷、最重要的鐵路通道,國家綜合立體交通網規劃6條主軸通道和高速鐵路“八縱八橫”蘭(西)廣通道的重要組成部分。

貴廣鐵路線路全長857 km,設車站21座,橋隧比80.8%,按照250 km/h速度設計、基礎設施預留進一步提速條件,最小曲線半徑4 500 m,正線線間距4.8 m,隧道凈空面積92 m2,采用CTCS-2級列控系統。

2 提速改造適應性分析

考慮到龍里北(K 48+630)以西為貴陽樞紐范圍,列控系統統一采用CTCS-2級,三水南(K 806+000)往東為原批復的200 km/h運營速度段落,對貴廣鐵路龍里北至三水南段(K 48+630~ K 806+000)進行提速改造。其中,龍里北至肇慶東段線路長733.949 km提速至300 km/h,肇慶東至三水南段線路長23.421 km提速至250 km/h。

既有貴廣鐵路按照《新建時速300~350 km客運專線鐵路設計暫行規定》等規范完成設計工作。2014年 開通以來,TB 10621-2014《高速鐵路設計規范》等新規范相繼發布。因規范變化且已運營多年,貴廣鐵路實施提速改造存在既有基礎設施適應性方面的問題,為充分利用既有條件以較小代價提升線路技術標準及運營品質,需對既有基礎設施適應性開展系統研究分析,以確保提速目標的實現。

本文重點對龍里北至肇慶東段既有線路、軌道、路基、橋梁、隧道、信號、通信、牽引供電、電力、環保等主要基礎設施在提速至300 km/h的適應性方面進行研究分析。

2.1 線路

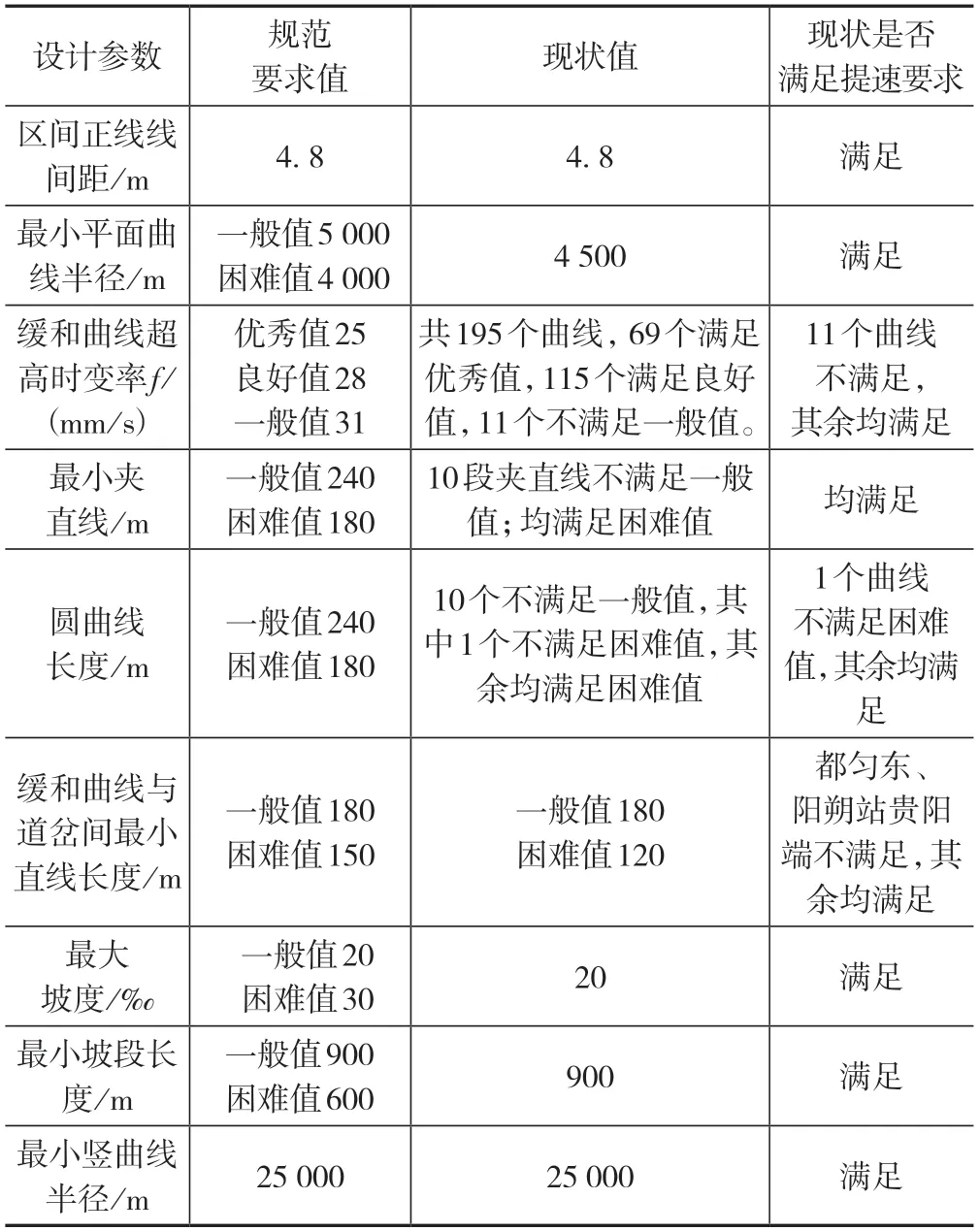

對照既有現狀及現行TB 10621-2014《高速鐵路設計規范》,龍里北至肇慶東段既有線路平、縱斷面設計參數適應性分析情況如表1所示。

表1 線路設計參數提速至300 km/h適應性分析表

由表1可知,線路平、縱斷面設計參數中區間正線線間距、最小平面曲線半徑、最小夾直線、最大坡度、最小坡段長度、最小豎曲線半徑均滿足提速要求。

經梳理,緩和曲線有11處、圓曲線長度有1處、緩和曲線與道岔間最小直線長度有1處不滿足現行規范要求。提速改造設計中,對11處緩和曲線長度不滿足現行規范要求的,根據規范采用的緩和曲線長度計算方法,結合軌道欠超高和過超高允許值、超高時變率和欠超高時變率等檢算成果,統籌考慮限速。對1處圓曲線長度不滿足現行規范要求的,根據規范制定的理論基礎,采用0.6 v進行反算,確定運營頂棚速度295 km/h。對2處道岔前夾直線長度不滿足規范要求0.5 v的地段,參照規范采用的理論依據,反算最高速度限速運行。

2.2 軌道

(1)超高

采用牽引曲線數據圖中曲線地段最大、最小運行速度,對所有正線超高進行提速檢算。龍里北至肇慶東段檢算結果為上行35處、下行31處曲線軌道超高不滿足提速至300 km/h條件,其余曲線均滿足。

由于無砟軌道超高調整僅能通過調整扣件來實現,而既有貴廣鐵路采用的WJ-8扣件最大調高量 +26 mm,且由于施工精度、線下基礎變形等因素,部分扣件調高量已接近或超過扣件實際可調整量,即使未超過扣件調高量,留給工務維修的調整余量亦非常少。結合工務部門意見以及規范計算方法,對于部分不滿足現行規范300 km/h運營速度要求的軌道超高,采用不調整軌道超高,根據現狀超高反算其最高運營速度的方法予以解決[7]。

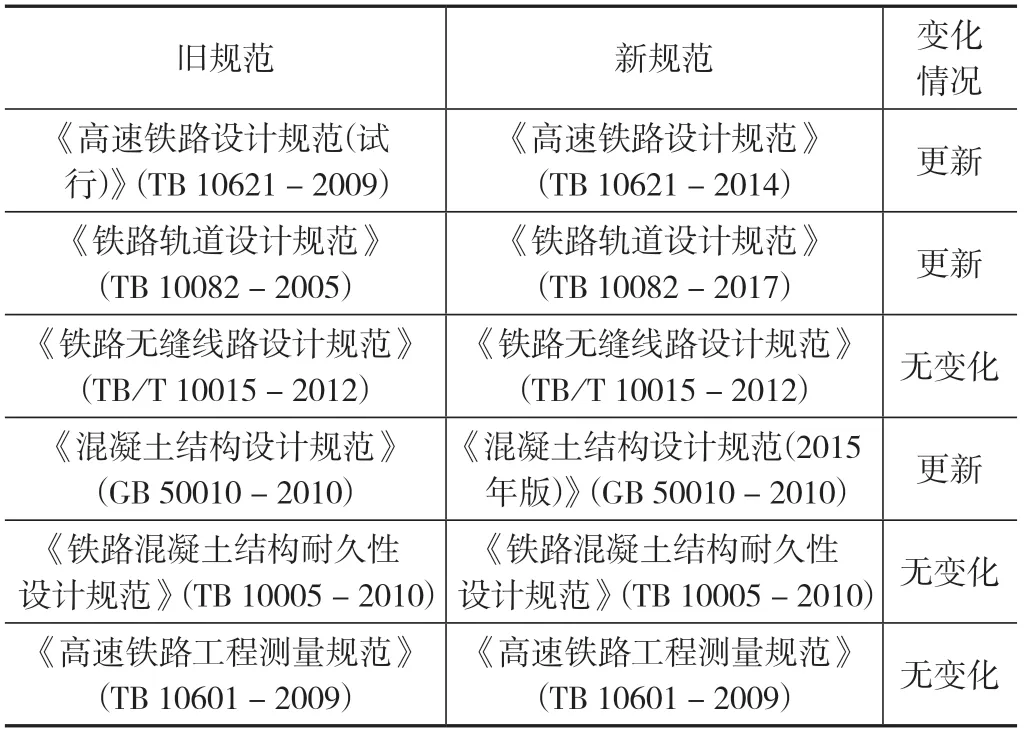

(2)設計規范對比

原設計采用的主要規范與目前最新規范的對照情況如表2所示。

表2 軌道新舊規范對照表

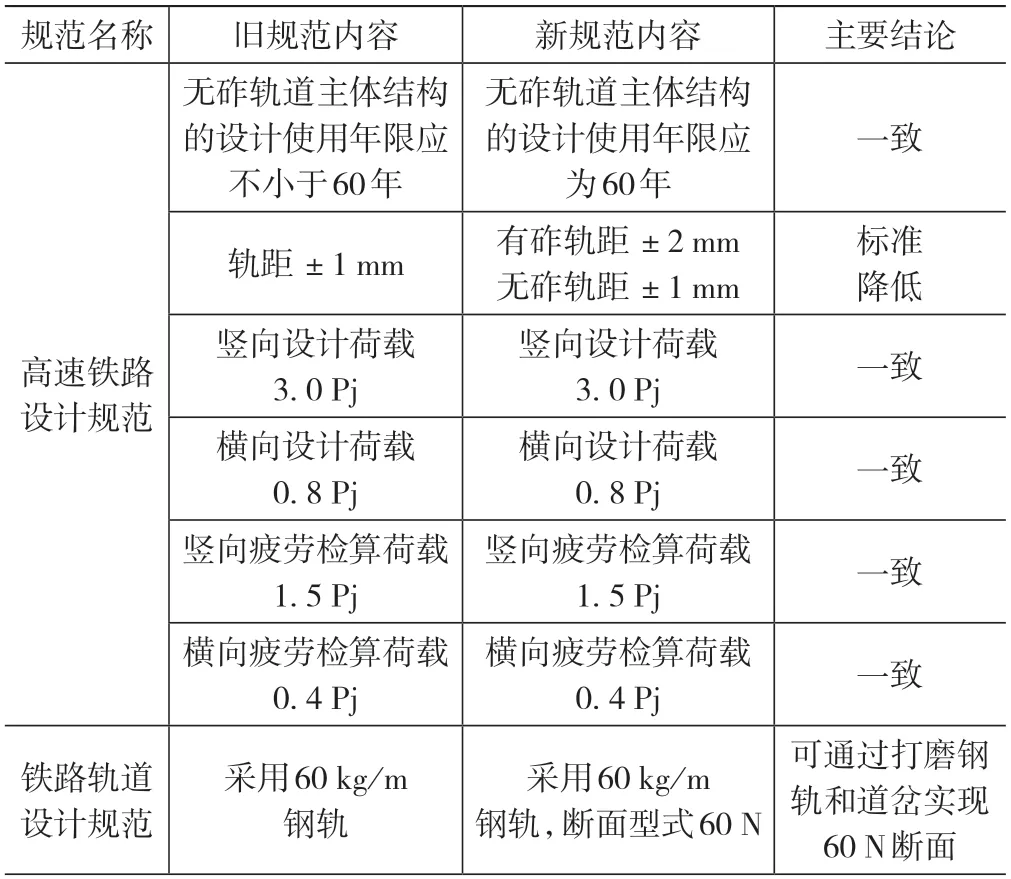

在上述規范更新中,軌道具體設計內容的對比情況如表3所示。

表3 新舊規范軌道主要內容對照表

由表3可知,新舊規范內容基本一致,原規范對有砟軌距要求更為嚴格;新規范增加了鋼軌廓形要求,既有線鋼軌和道岔可通過打磨滿足提速至300 km/h的相關要求。

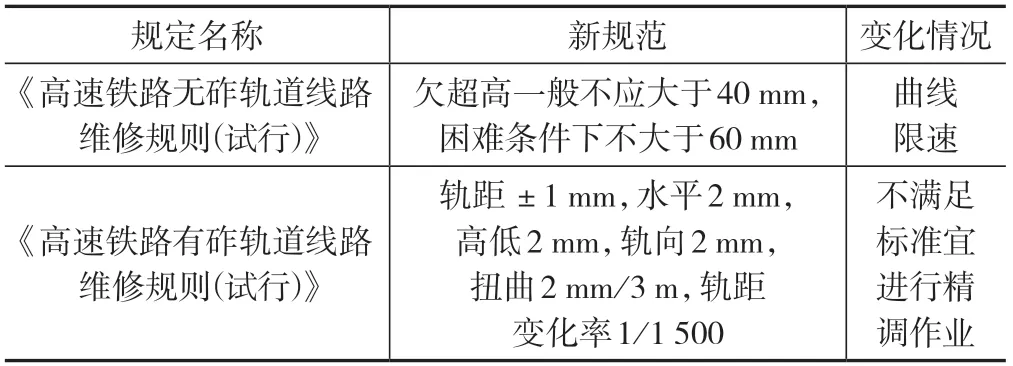

(3)維修規則要求

提速改造除滿足設計規范要求外,還需要符合《高速鐵路無砟軌道線路維修規則(試行)》《高速鐵路有砟軌道線路維修規則(試行)》等維修規則的要求。經過對照分析,提速改造考查范圍如表4所示。

表4 維修規則要求匯總表

(4)既有設備安全質量要求

貴廣鐵路運營多年,線下基礎存在工后變形(沉降、上拱及平面偏差),軌道線形、鋼軌輪廓及道床結構等均有不同程度劣化,考慮進行無砟軌道精調、鋼軌和道岔打磨等軌道工程整治,以滿足動車組以 300 km/h目標速度運行的安全性、平穩性相關要求。

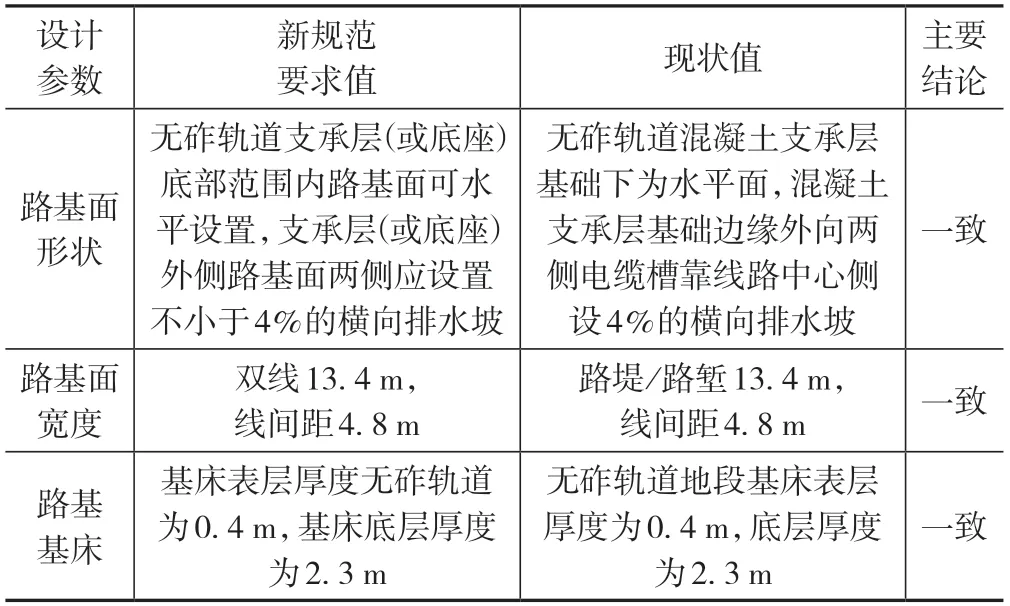

2.3 路基

路基面形狀及寬度設計參數、無砟軌道區間路基工后沉降控制標準適應性分析如表5、表6所示。

表5 無砟軌道區間路基面形狀及寬度適應性分析表

表6 無砟軌道區間路基工后沉降適應性分析表

綜上所述,路基工程路基面形狀及寬度設計參數、無砟軌道區間路基工后沉降控制標準適應性等均滿足提速至300 km/h現行高速鐵路設計規范要求。

2.4 橋梁

既有橋梁按300 km/h設計,橋梁軌道按一次鋪設跨區間無縫線路、雙塊式無砟軌道。經檢算,橋梁工程靜、動性能滿足300 km/h現行高速鐵路設計規范要求。

2.5 隧道

(1)隧道凈空斷面

既有隧道凈空面積為92 m2增設鋼筋混凝土套襯整治后,局部段落存在87.5 m2、86.8 m2和85.2 m2三種隧道凈空斷面。按照現行TB 10621-2014《高速鐵路設計規范》規定,設計速度為300 km/h時,雙線隧道凈空有效面積不宜小于100 m2。既有隧道凈空斷面小于現行規范300 km/h的要求。

結合國內外隧道凈空斷面相關科研成果,以及氣動效應的影響和列車動態密封指數分析,理論上貴廣鐵路提速后隧道凈空斷面可維持現狀。通過在本項目提質改造工程實施過程中開展現場實車試驗,進一步驗證了既有隧道凈空斷面運行300 km/h列車的可行性。因此,貴廣鐵路提速至300 km/h考慮維持既有隧道凈空斷面。

(2)隧道洞口微氣壓波

貴廣鐵路現狀運營速度最高為250 km/h,動車通過隧道洞口時,乘坐舒適度良好,通過隧道氣動效應數值仿真分析,隧道洞口20 m處微氣壓波峰值最大為36.4 Pa,未超過標準允許值50 Pa。通過隧道氣動效應數值仿真分析,貴廣鐵路提速后,雙線隧道長度未超過4 000 m時,洞口20 m處微氣壓波峰值未超過控制標準50 Pa;長度超過4 000 m時,洞口20 m處微氣壓波峰值將超過控制標準50 Pa。由于貴廣鐵路提速段隧道洞口50 m范圍內無建(構)筑物,洞口微氣壓波峰值無控制要求,故洞口微氣壓波峰值加大對列車提速至300 km/h無影響。

(3)隧道防護門隔墻

既有隧道防護門隔墻不滿足Q/CR 700-2019《隧道防護門》的要求。考慮對既有防護門隔墻為鋼筋混凝土結構的進行補強處理,既有防護門隔墻為復合防爆板結構的進行拆除改為鋼筋混凝土隔墻。

2.6 信號

既有列車控制系統采用CTCS-2,不滿足TB 10007-2017《鐵路信號設計規范》“250 km/h以上的線路,地面應采用CTCS-3級列控系統”的規定;既有區間應答器組間隔1個閉塞分區設置,車站正線股道出站信號機未布置出站應答器組,股道中間未設定位應答器,不滿足科技運〔2010〕21號《CTCS-3級列控系統應答器應用原則(V2.0)》的要求;部分車站軌道電路長度不滿足提速后的要求。

針對上述信號設備適應性分析情況,通過將列車控制系統由CTCS-2升級改造為CTCS-3級,并相應改造信號各系統以滿足提速至300 km/h的要求。

2.7 通信

無線通信系統在CTCS-3級列控區段需采取冗余無線覆蓋設計,既有設備采用單層網覆蓋,不滿足要求;既有綜合視頻系統僅在沿線車站兩端咽喉區、隧道口、公跨鐵立交、通信機械室、信息機房、信號機房、綜合值班室、牽引變電所、分區所、電力配電所等處設置標清攝像機,不滿足“中國鐵路總公司關于發布設計時速200 km及以上鐵路區間線路視頻監控設置有關補充標準的通知”的要求;此外,未設置視頻網絡安全設備,不滿足Q/CR 575-2017《鐵路綜合視頻監控系統技術規范》的要求;部分車站接入路由器僅設置1臺,未構建數據網接入層雙平面組網,不滿足接入節點配置2套接入路由器的要求;傳輸系統車站接入層為622 M設備,帶寬資源緊張,不滿足提速后的需求;既有2條32芯干線光纜用于承載傳輸系統、數據網、信號安全數據網、OTN系統等業務,剩余纖芯不滿足新增傳輸、數據網、綜合視頻等相關業務升級改造后的需求。

針對上述通信設備適應性分析情況,采取如下改造措施以滿足提速至300 km/h的要求:GSM-R系統改為冗余覆蓋,并更換既有模擬光纖直放站為與新建數字直放站或分布式基站;對傳輸、數據網系統進行擴容改造;增設區間線路、長大橋、接觸網設施視頻監控采集點,并對后臺進行擴容;新敷設干線、區間通信線路用于擴容、改造后的傳輸、數據網、GSM-R、視頻系統;配套對通信電源進行改造。

2.8 牽引供電

牽引供電系統能力受牽引設施分布、牽引變壓器容量、牽引網載流能力等影響。本線牽引供電設施布點能滿足按300 km/h追蹤運行需要。結合現場運行情況、行車組織要求,各牽引變電所需對牽引變壓器容量增容改造,并對所亭內相關設備,如電流互感器等進行改造后能夠滿足300 km/h列車運行的需要。

2.9 電力

提速至300 km/h新增負荷主要涉及區間無線通信直放站、基站新增冗余設備及視頻監控設備、車站新增信號RBC設備、車輛TADS、TEDS探測機房設備。以上設施負荷容量小且較為分散,可利用既有箱變、變電站設施供電,部分電力設施需進行增容改造。

2.10 環保

提速改造后噪聲、振動預測參數變化主要表現為列車對數、行車速度以及列流比的變化。全線共 244處敏感點因新增或因提速后噪聲源強增加導致預測噪聲超標,考慮對新增噪聲敏感點增設聲屏障和隔聲窗,以滿足提速后的降噪要求。

3 結論

本文以貴廣鐵路提質改造為例,從宏觀到微觀分專業對提速適應性進行系統研究,科學論證在現狀設施條件下提速提質改造的可行性,在最優發揮既有基礎設施效能的同時有效控制投資。多項研究工作和創新成果在國內均為首次,形成了可推廣、可復制的成熟經驗,為后續高速鐵路既有線提質達標工作提供經驗參考和技術支撐。

(1)既有高速鐵路提速改造應按照基于原設計情況及既有運營現狀,通過新舊規范對照、科研專題研究、實車試驗驗證等手段對既有現狀設施提速改造可行性論證的思路開展研究,并針對既有設備參數、指標不滿足現行規范要求的情況提出解決方案。

(2)貴廣鐵路利用原預留條件,維持既有線路平縱面、路基、橋涵、隧道等基礎設施,通過采取鋼軌廓形打磨、四電系統相應升級改造及補強、增設聲屏障和隔聲窗降噪等措施后,能夠滿足提速至300 km/h的要求。貴廣鐵路提速至300 km/h是合理可行的。

(3)結合貴廣鐵路提速改造工程實踐,一方面建議完善運營高速鐵路提速改造的設計規范,另一方面需要靈活運用現行設計規范,如針對部分圓曲線、緩和曲線、軌道超高、隧道凈空斷面等既有設備參數不滿足現行規范要求的情況,通過分析規范參數選取的計算方法,采用合理的設計參數以滿足提速改造的要求。通過充分利用既有條件,以較小代價提升線路技術標準及運營品質,同時可保障運營線路施工期運營安全及施工安全。