從文化傳承視角探析陶瓷在公共藝術設計中的應用*

侯夢偉

(景德鎮陶瓷大學 江西 景德鎮 333403)

1 公共藝術的概念

“公共藝術”一詞,最早出現在20世紀60年代的美國,即“Public Art”,直譯是指在物理的公共領域內(通常是外部環境和所有可以進入的室內環境)藝術家們使用材料創造出藝術作品[2]。公共藝術的概念,始終處在一種動態的、持續變化的狀態之中,隨著社會實踐的需求和認知而發展變化。

廣義的公共藝術,指設置在公共空間中一切藝術品和藝術美化活動,其載體除壁畫、雕塑、裝置、水體、建筑、城市公共設施、建筑外表裝飾及燈飾、路徑、園藝和地景藝術等不同媒介構成的藝術形態以外,也可包括影視、網絡、音樂、表演、節慶活動等[3]。

狹義的公共藝術,是指對城市環境的物質創作。即公共藝術包括涉及城市形象塑造的行為,涉及城市文化、環境、園林、建筑、規劃等諸多方面,和藝術緊密結合。

隨著城市發展進程,城市公共藝術設計作為城市文化載體出現,能夠豐富城市景觀層次感,增加城市居民的精神享受,還如同一件精美的藝術品,對其所處的公共空間起到美化和點綴作用。如為人所熟知的“自由女神像”是著名的公共藝術作品。“自由女神像”坐落于美國紐約,正式名稱為“照耀世界的自由女神”,被譽為美國的象征,象征著美國人民爭取自由的渴望和對美好生活的向往與追求。

2 陶瓷在公共藝術設計中的應用

作為一個“合格”的公共藝術設計作品,必然要受的住長期裸漏在戶外風吹雨打。陶瓷耐腐蝕、防水、防火、硬度高、穩定性好的材料特性能夠長期抵御各種自然環境的影響,與金屬、玻璃、塑料等常見的城市建筑材料相比,具有應用在公共藝術設計中天然的材料優勢[4]。中國是“陶瓷的故鄉”,陶瓷的發展史是中華文明史的一個重要的組成部分,將陶瓷融入到公共空間藝術設計中,文化價值可見一斑。隨著時代進步和社會發展,人們對美的需求日益增多,具有天然材料優勢、獨特藝術表現力和強烈文化象征的陶瓷自然而然成為公共藝術作品的首選,在城市、鄉村、校園公共藝術中廣泛應用。

2.1 陶瓷融入城市公共藝術設計

文化性是城市公共藝術的特征之一,是城市的靈魂和內涵的再現。隨著城市的發展日益迅速,不斷更新的環境理念和生活方式驅動著公共的物質與精神文明的進步,人們更加注重周圍生存環境的觀賞性,不僅注重建筑本身,也更多關注戶外空間的營造。

在西班牙巴塞羅那市區北部的古埃爾公園里,有一個“百米長椅”(見圖1),堪稱是世界第一長度的座椅。設計者高迪結合圍墻與座椅,做出了如同蕾絲磙邊的曲折座位,并以彩色瓷片拼貼,創造出童話般華麗的公共場所。這一公共藝術作品既通過陶瓷元素向人們傳達了美的理念,使公眾得到了美的啟迪和感受。同時它作為長期放置在戶外空間的公共藝術作品,還為公眾提供了休憩的場所,有很強的實用價值和藝術價值。

圖1 古埃爾公園長椅

在北京城市綠心森林公園中,有一片藍色“橄欖葉”綻放在湖中,這件公共藝術作品名為《舟》(見圖2),是2022年北京冬奧會公共藝術作品征集活動評選出的最佳作品之一。作品由許多鵝卵石般的陶瓷顆粒組成,看起來如同一葉代表“同舟共濟”的輕舟,也像一片象征著和平與友誼的橄欖葉。這件雕塑作品的落地,自此也成為北京冬奧會留給這座“雙奧之城”長久的奧運印記。

圖2 北京冬奧會公共藝術作品《舟》

2.2 陶瓷融入鄉村公共藝術設計——以貴州省花茂村為例

隨著鄉村振興政策和“美麗鄉村”建設的不斷推進,房屋外墻美化、公共設施建設、鄉村景觀設計等在全國各地興起,村民們也開始關注到自己家鄉的公共藝術設計。鄉村公共藝術以提高農戶的精神和文化生活為切入點和目的,是一種與當地自然景觀、人文環境、傳統與現代相融合的視覺文化。農村公共藝術設計呈現出多種多樣的表現方式,不僅對地域特色和精神文化的弘揚有著積極的作用,還可以豐富鄉村居民的精神文化生活,提升其文化自信。

如貴州省花茂村(見圖3),村里的外墻上用陶瓷碎片繪制成“花茂”“鄉愁”二字,將陶瓷融入到鄉村公共空間設計中,與花茂村名字和鄉愁文化呼應,帶有獨特的地域文化特色。這些公共藝術設計作品的出現,也一定程度上提升了村里美觀度和藝術氣息,吸引更多游客前來休閑娛樂、旅游觀光,帶動鄉村文化、經濟發展,助力鄉村振興。

圖3 貴州省花茂村外墻上的陶瓷藝術

2.3 陶瓷融入校園公共藝術設計——以景德鎮陶瓷大學為例

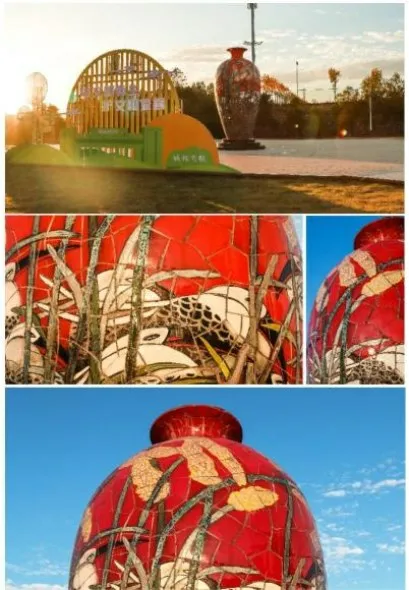

公共藝術設計作品在校園中常作為學校重要地標出現,在營造校園藝術氛圍、塑造學校文化形象方面發揮了關鍵作用。如有著“陶瓷黃埔”之稱的景德鎮陶瓷大學坐落于千年瓷都景德鎮,校園內的一磚一瓦洋溢著濃郁的陶瓷氣息,校園內藝術氛圍濃厚,帶有陶瓷元素和地域文化的公共藝術作品在校園里司空見慣。例如校內陶藝墻(見圖4),使用多種陶瓷材料堆砌筑成,美觀大氣不失特色。再如校內矗立著兩個放大版的“瓷瓶”(見圖5、圖6),此二瓶原型取自著名陶瓷藝術家、景德鎮陶瓷大學名譽校長秦錫麟的青花瓷作品青花花卉瓶和中國陶瓷藝術大師、景德鎮陶瓷大學原校長寧鋼的作品《歲歲平安》。兩個雕塑作品還原瓷瓶本身特色,在校內極具視覺沖擊力,將中國傳統文化以陶瓷裝飾形式展示出來,把原作品想要表達的立意搬到人們面前,美化校園環境、增添校園藝術氛圍的同時,也起到了弘揚中國陶瓷文化、講好中國故事的作用。

圖4 景德鎮陶瓷大學陶藝墻

圖5 景德鎮陶瓷大學校內公共藝術作品(一)

圖6 景德鎮陶瓷大學校內公共藝術作品(二)

3 陶瓷藝術與公共藝術設計融合策略

陶瓷介入城市、鄉村、校園公共空間既有公共價值,引領大眾文化審美,又表現出獨立的文化價值和藝術價值,美化公共環境,賦予公共空間文化底蘊,有利于中國傳統文化的弘揚和發展[5]。但在中國各地公共藝術設計中,使用陶瓷材料制作的公共藝術作品仍不常見,大多還是以金屬、石材等材料為主,且公共陶藝作品中關于文化傳承的思考尚有不足,需要提出相應的策略進一步改善公共藝術作品設計,發揮出公共藝術最大價值。

3.1 把陶瓷與中國書畫藝術相結合

中國古代書畫藝術是中華傳統文化的重要組成部分,具有十分豐富的畫面形式。將國內傳統文化和藝術設計有機結合符合當下文化發展理念,順應時代發展趨勢。在中國古代書畫題材中,不同的題材蘊含約定俗成的寓意,如梅蘭竹菊作為最常見的題材,代表著堅韌、高潔、謙虛等高尚的思想品質。再如常見的鹿紋、龍紋、牡丹紋等吉祥紋樣,寄托著人們對美好生活的向往。這些常見的題材和圖案也經常出現在陶瓷作品中。應用在公共空間景觀設計中,可以從本地地域文化視角和文化傳承視角出發,選擇對應的中國古代書畫題材,運用陶瓷的釉色、造型等元素,通過與書畫藝術結合可以使公共空間的藝術作品色彩、內涵、造型更加出彩,并在傳承中華傳統文化上發揮重要作用。

3.2 加入中國傳統文化中的裝飾元素

一個優秀的公共藝術文化設計作品,應當充分立足于我國的傳統文化發展,體現出不同時代的主要特征及發展背景。我國的傳統文化博大精深,像中國古代建筑中的裝飾圖案、中國古代書畫中的吉祥紋樣、中國漢字中的藝術元素等,可作為公共藝術設計的重要靈感來源。甚至可以將中國故事以刻畫在以壁畫、雕塑等作為表現形式的公共藝術設計當中,例如將歷史典故、名人事跡融入公共藝術,這對于向世界講好中國故事、傳播好中國聲音、提升中華文明影響力具有重要意義。

3.3 賦予作品精神內涵和文化價值

具有象征意義和精神內涵的公共藝術作品所產生的價值意義深遠。如矗立在聯合國總部花園內的“打結的手槍”,寓意著制止戰爭,禁止殺戮,倡導世界和平。這件著名的公共藝術作品能夠延續至今,跟它所傳遞的精神內涵密不可分。至今仍作為警告世人堅守和平的文化符號發揮著及其重要的價值,這件公共藝術作品令人由衷欽佩。在將陶瓷藝術融入到公共藝術設計中時,要重點考慮是否可以通過陶瓷材料制作出融合地域特色、精神內核、時代特點、造型風格等文化元素于一體的作品,使其與公共空間環境相互滲透,展現出地域文化底蘊和象征意義。通過這種形式賦予作品靈魂,能夠帶給觀看者思想引領和感悟,更讓文化的傳播性獲得顯著提升。

綜上所述,陶瓷作為文化傳播載體,是中國極具代表性的文化符號,對中華文化發展傳承起到關鍵作用。陶瓷藝術天然獨特的材料優勢、極強的藝術表現力和文化價值能夠極大豐富公共藝術的表達,對城市乃至鄉村公共空間來說勢必會創造出更多的可能性。國內公共藝術設計中已有不少將陶瓷藝術與公共藝術融合的案例,但主流公共藝術作品中陶瓷元素甚少,中國傳統文化元素的使用更是不及外來文化,將陶瓷應用在公共藝術設計中,還有很長的路要走。在未來公共藝術的建設過程中,現代公共藝術作品設計者們更應站在文化傳承的視角,以引領性的藝術表現形式弘揚中華文化,傳遞民族精神,創作出大眾喜聞樂見的和更具觀賞性、文化性、長期性、實用性的公共陶藝作品。