我國農田氮磷流失監測現狀與在線監測標準化方法

莫竣程 邵志偉 梁妙婷 黃燕珊 李永濤 居學海 陳澄宇

摘要:本研究為我國農田面源污染監測提供科學、系統、有效的基礎資料,以期為未來相應監測規范和標準的完善奠定基礎。通過梳理文獻資料,對近年來國內各省份農田面源污染監測現狀和方法進行分析,特別關注了農田在線監測氮磷流失前景與標準化方法。我國從第一次污染源普查至今,在國家層面上開展農業面源污染國控監測點試驗,獲取全國各大分區主要種植模式下的肥料流失系數,并進行省、市級氮磷流失負荷估算,為全國農田氮磷負荷量研究奠定科學基礎。隨著現代數字農業發展,我國農田氮磷流失監測技術也來到了一個新的階段,因此筆者提出在構建“天—地—空”三維一體監測指標體系的基礎上,將傳感器技術、農業物聯網技術、無線網絡通信技術、地理信息系統技術應用于農田面源在線監測的構思,構建耦合數據采集、處理、傳輸、存儲、管理、分析、建模、應用的“大田—流域—區域”尺度在線監測氮磷流失標準化方法。在線監測氮磷流失數據標準化方法很好地解決了傳統田間監測中的問題,能有效提高監測數據的實時性、準確性和穩定性,并為在線監測農田面源污染規范的制定提供了參考。

關鍵詞:農田;氮磷;面源污染;在線監測;指標體系;標準化方法

中圖分類號:X52;X592? 文獻標志碼:A

文章編號:1002-1302(2024)03-0012-09

根據《第二次全國污染源普查公報》數據,2017年農田水體污染流失量:氨氮流失量為8.3×107 kg,總氮流失量為7.2×108 kg,總磷流失量為7.6×107 kg,分別占總水體污染流失量的8.62%、23.66%、24.16%[1]。化肥的過量施用是造成農田水體污染的最主要因素之一[2]。我國作為農業生產大國,統計數據顯示:2019年我國全年糧食總產量高達 6.6×1010 kg,依然穩居世界第一,水稻、玉米、小麥三大糧食作物化肥利用率為39.2%,雖然較2017年提高了1.4%,但與農業集約化程度更高的歐美等發達國家相比,仍有不小差距[3]。化肥施用量大、利用率低已然成為事實。過量的化肥施用會導致土壤酸化、板結,降低作物肥料利用率,從而加重農田面源污染,威脅農業增收和農產品安全,制約我國農業可持續發展[4]。

我國在2007年第一次全國污染普查基礎上,根據實際情況,在各省份構建了面源污染國控點,形成我國農田面源污染國控監測網,開展野外長期氮磷流失監測工作,通過產排污系數法掌握國控點輻射區域農田面源污染情況[5-7]。本研究對我國近年來大田尺度下氮磷流失污染監測研究進行總結和評述,提出存在的問題,并結合傳感器技術、農業物聯網技術、無線網絡通信技術、GIS(地理信息系統)技術,提出農田氮磷流失實時在線監測標準化方法,進一步完善國內監測水平,旨在為今后的農田氮磷面源污染防治和農業可持續發展決策提供參考。

1 國內農田面源污染監測現狀分析

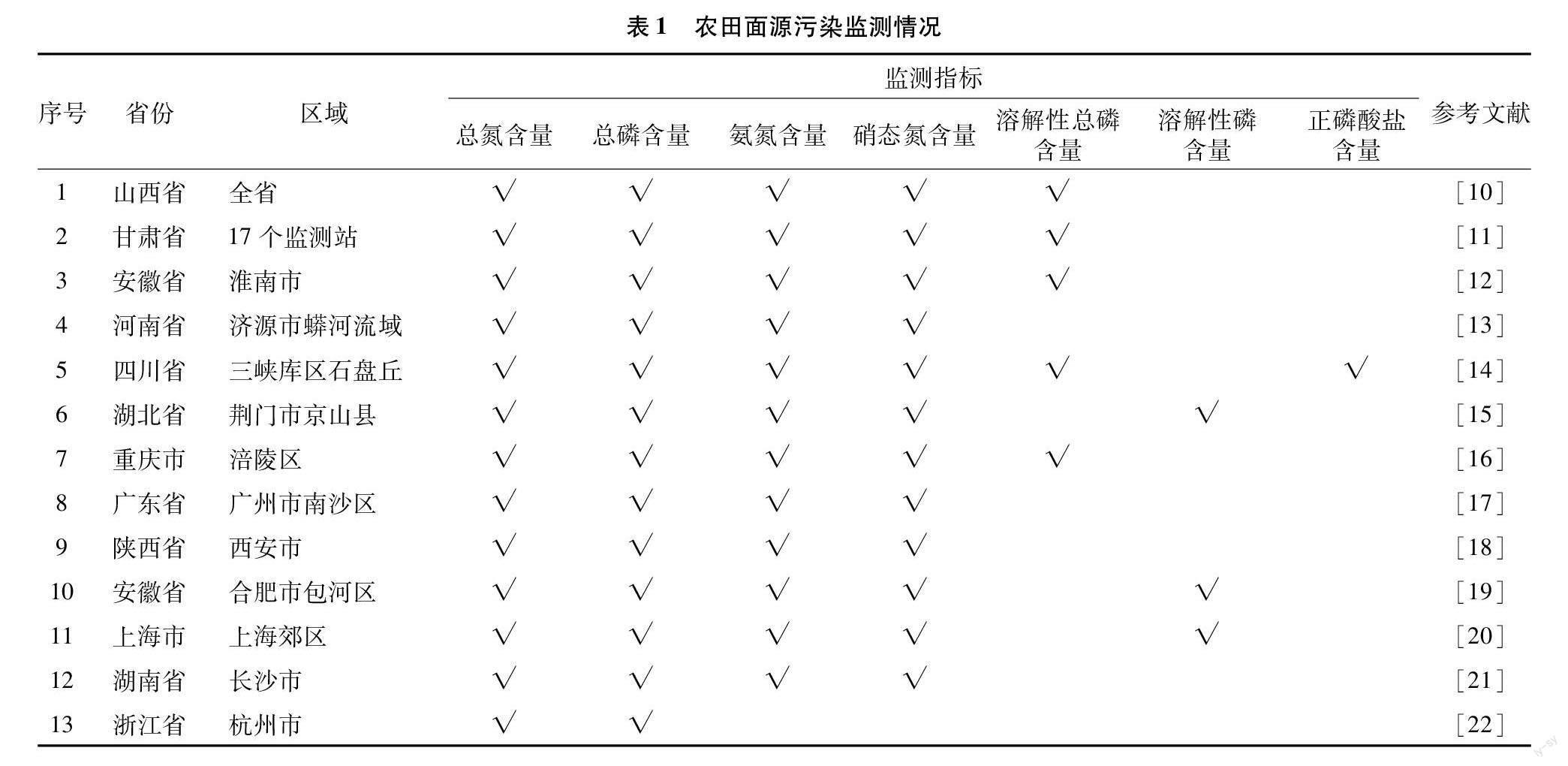

1.1 各省農田面源污染監測情況

從國內外眾多學者對面源污染的研究來看,徑流和淋溶是農田營養物流失的主要途徑,野外實地農田環境監測是對這一過程的探究,也是科學有效的大田尺度下面源污染負荷評估和后期防控的重要基礎[8-9]。為更好地了解目前各省份氮磷流失監測現狀及分析其異同,將各省份地區監測指標、標準方法等列出(表1)。由表1可知,山西省丘陵區有較為完善的標準,即DB14/T 2039—2020《丘陵區農田徑流氮磷流失監測技術規范》[10],該規范詳細規定了山西省丘陵區農田氮磷流失監測的監測小區、徑流池設計、徑流水樣采集以及測試項目等,其他各省份目前均無類似技術規范等標準。表1中各省份監測氮磷流失主要有總氮、總磷、硝態氮、銨態氮含量,這4種水質指標是普遍用于表征農田面源污染特征的基礎數據,部分省份包括溶解性總磷、溶解性總氮、正磷酸鹽等指標。楊虎德等在2015―2017年開展了甘肅省農田氮磷流失特征及影響因素調查研究,設置徑流監測小區,地表徑流水樣測試指標為總氮、總磷、可溶性磷、硝態氮、銨態氮含量等,研究表明,田塊坡度和種植模式是造成氮磷面源污染的主要影響因素[11]。路青等在2008―2012年開展沿淮地區大豆種植區氮磷流失特征的研究,采用了徑流池法,在監測小區一側建立徑流池,進行總氮、硝態氮、銨態氮、總磷和可溶性總磷含量分析,該研究基于5年的野外定位試驗,探究大豆常規種植過程中地表徑流所產生的氮磷損失[12]。付燕利等為分析蟒河流域農田和林地的氮磷流失,在濟源市蟒河流域開展了2年的研究,對總氮、總磷、氨氮、硝態氮含量等指標進行了測定,研究了農田和林地2種不同利用類型的土壤,結果表明,農田地表徑流占較大比例,農田地表徑流氮流失量遠高于磷流失量,但研究周期不長、監測指標連續性差[13]。鄧華等研究了三峽庫區水田、柑橘園、旱坡地、菜地、林地5種不同土地利用方式下地表徑流氮磷流失特征,通過徑流匯集桶采集徑流水樣,探究不同土地利用類型下氮、磷流失通量及影響因素[14]。段小麗等在湖北省主要水稻產區測定總氮、硝態氮、銨態氮、總磷、可溶性磷含量等指標。各指標測定方法均通過采集徑流水樣后采用國標法測定,施肥和徑流量是影響地表徑流氮磷流失的主要因素,且呈正相關關系[15]。

值得注意的是,近年研究中學者針對野外實地監測農田氮磷流失,普遍采用徑流小區法和土地源類型劃分法,雖然均能較好地評估研究區內面源污染特征和基本分布規律,但監測過程中缺乏對監測指標的敏感性探究,監測數據存在滯后、失真等問題,監測周期大多集中在雨季或種植季,缺乏全年連續觀測數據,尤其是在降水量較多的天氣,更需要多個時間段的監測數據[16-22]。面源污染監測難度大、費用高的問題依然存在,目前,我國缺乏系統、長時間系列農田面源污染監測資料,在國家層面上也沒有相應監測規范和標準。

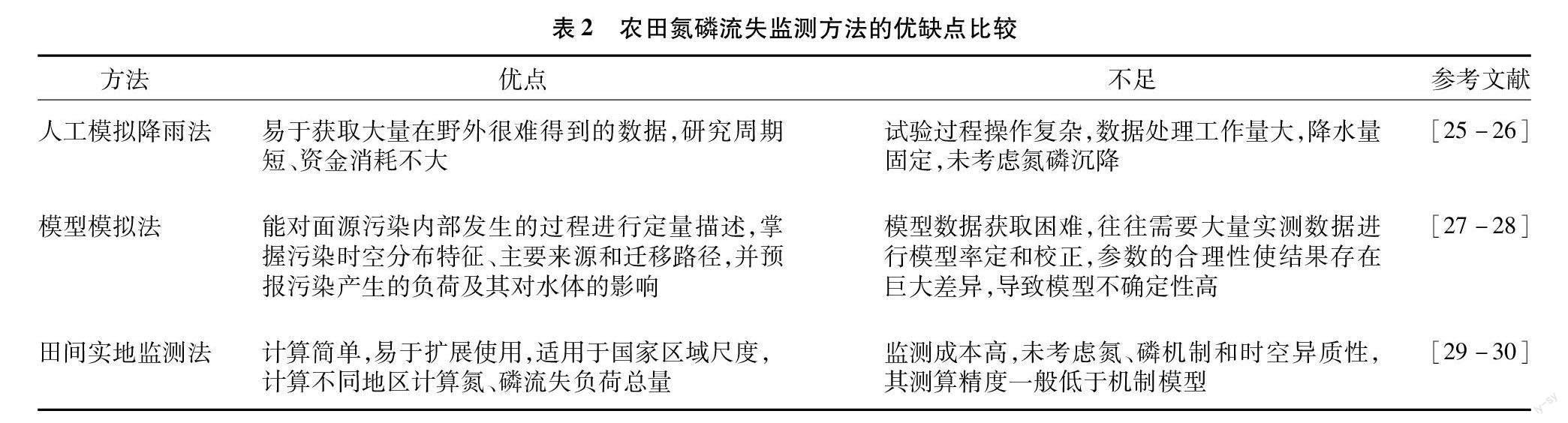

1.2 我國氮磷流失監測方法

自20世紀80年代初我國開始開展農田氮磷流失監測至今,各地學者一直在緊跟時代步伐,致力于研究出科學、合理的農田氮磷流失監測方法,經過多年研究,目前國內監測方法主要分為3類:田間實地監測法、人工模擬降雨法和模型模擬法。目前各種主要大田氮磷流失監測方法的優缺點比較見表2。

在田間實地監測中,徑流和淋溶均是常見的農田面源監測項目,計算氮磷流失系數,然后推算整個研究區的面源污染負荷總量[23]。全國尺度的氮磷流失量估算主要是在第一次全國污染普查進行的,這次調查以我國農業種植區劃和優勢農產品區劃為依據,在主要農作物種植區域選擇典型種植制度和具有代表性地形地貌的農田進行為期1年的實地地表徑流監測試驗和地下淋溶監測試驗,從而獲取全國各大分區主要種植模式的肥料流失系數。由于監測目標和目的不同,其對應試驗監測處理設置也有所差別。一般來說,實地監測試驗設置2個處理,分別為對照處理(不施任何肥料)和常規處理(肥料的施用量、施用方法和施用時期完全遵照當地農民生產習慣)。每個處理設置多次重復,每個監測點內監測小區面積、形狀、規格完全相同。各監測地塊中氮磷的損失量等于整個監測周期中各次徑流水中污染物質量濃度與徑流水或淋溶水體積乘積之和,肥料流失系數等于常規處理氮磷流失量減去對照處理氮磷流失量后與肥料施用量的比值[24]。這種方法工作量不大,花費也較少,因而在我國得到廣泛應用。但是,工作中典型徑流小區較難確定,而且面源污染是一種時空差異性很強的現象,僅以小區研究代替大區域,污染負荷的計算精度不高,也不利于了解污染的地域差異。

我國將人工模擬降雨應用于科學研究是從研究黃土高原水土流失開始的,隨后在其他地區也進行了嘗試,但都只限于總量的分析,后來逐漸延伸到對農田養分遷移的分析研究。與田間實地監測針對的自然降雨徑流事件不同,人工模擬地表徑流的重點在于模擬不同的降雨事件。人工模擬降雨器主要用于面源污染機制和模型的研究,雖然模擬監測研究方法不斷改進,但室內與大田實際狀況仍相差甚遠,因而研究結果在應用上仍有一定的局限性[25-26]。

模型模擬就是建立數學模擬模型,對面源污染進行時間和空間序列上的模擬。面源污染模型不僅可以估算面源污染物負荷量,有些模型還可以模擬面源污染的物理、化學和生物過程,并對面源污染進行預測研究。隨著模型的不斷完善,模型模擬研究已成為面源污染研究最重要的方法之一[27-28]。當前,我國面源模型應用基本都是建立在小區試驗監測,大區收集土壤、植被、氣象、水文、水質監測、地形、管理措施等相關數據,運用GIS進行數據處理的基礎之上。很多研究對國外模型結合國內情況進行了一些改進,但是由于國外面源模型研究起步較早,所開發的模型對資料要求普遍較高,時間系列長,涉及項目多,就我國目前發展現狀而言還無法與國外具有長系列數據庫這一優勢相比,很難提供相應資料,并且,對輸入數據質量和操作人員水平要求較高,在實際管理中的應用受到了一定的影響。

2 監測指標體系構建及方法探究

2.1 指標體系構建原則

為確保農田面源污染監測的合理、有效,構建完善的監測指標體系是開展踏實監測工作的先決條件,指標體系的構建必須遵循以下原則:首先是科學性原則,這是保障監測過程與數據準確、真實的基礎。根據農田面源污染的范圍和污染程度,選擇合適的評估方法,對農田面源污染開展科學規劃與布局,盡可能地覆蓋整個污染范圍,確保監測范圍與面源污染面積一致性高,由此才能最大程度地確保數據準確、可靠。其次是綜合性原則。諸多層次的專業知識與技術會在構建監測指標體系中被涉及到,并且指標體系會受多角度的原因所影響,因此,必須全面地考慮和分析監測過程中各環節之間的關聯,透過污染現象揭示本質規律,抓住農田面源污染發展各階段內部規律,進而為關鍵污染區識別和防控提供有力數據依據。最后是典型性原則。為了避免數據冗余,選取的指標需要足夠典型,盡量減少指標間的重疊數據。由于面源污染具有隱蔽性、模糊性和廣泛性的特點,所以還需要選擇極具代表性的研究區,所構建的指標體系要有代表性,內容豐富且全面,各類指標能盡可能地反映農田面源污染時空的動態變化及防控措施效益[31]。

2.2 農田監測指標體系

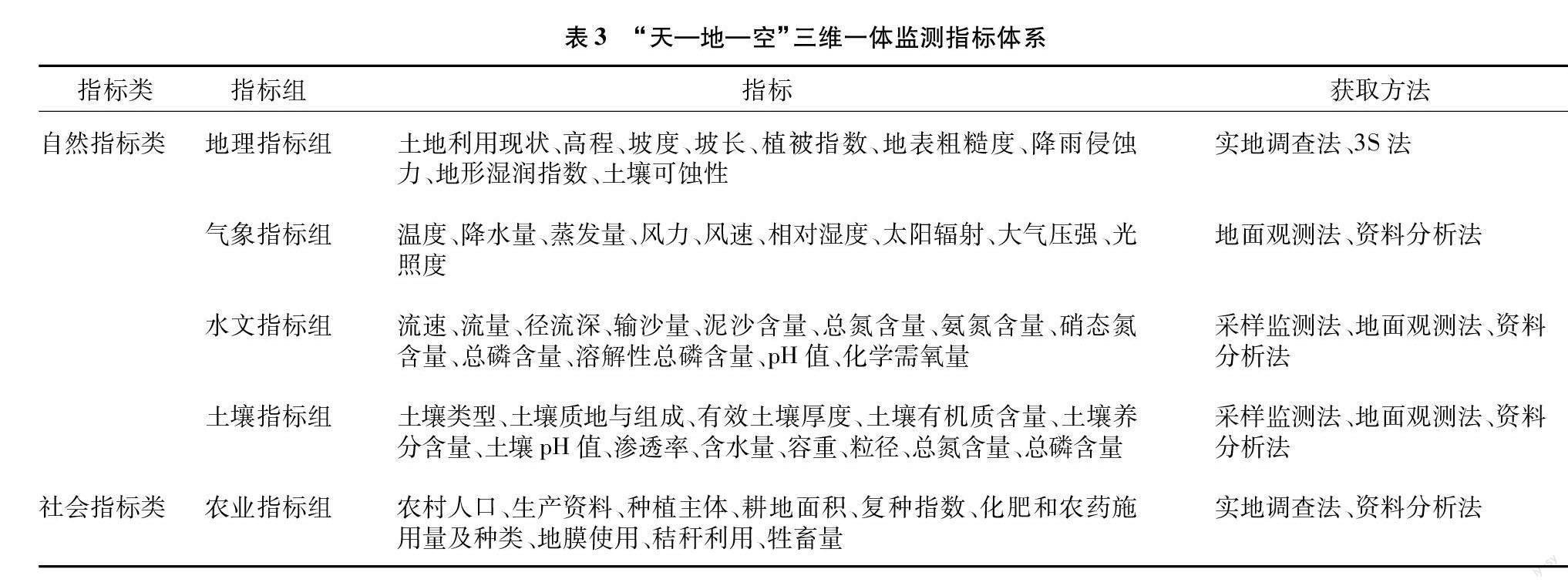

科學的監測指標是污染監測技術體系構建的關鍵,因此有必要根據污染評估的需求,獲取能夠真實反映出農田面源污染普遍特征的監測指標。隨著空間信息技術和研究人員對于影響農田面源污染過程認知的加強,可實行實地調查法、地面觀測法、資料分析法、采樣觀測法和3S(GIS、RS、GPS)法相結合的“天—地—空”三維一體技術(表3)獲取監測指標數據,為污染評估、防控和政策實施提供科學、可行的數據保證[32-33]。

3 大田尺度在線監測氮磷流失數據標準化方法

為解決上述野外實地監測研究中監測目標與指標不統一,監測采樣非連續性,數據滯后性強,勞動強度大,資金花費高,從而導致各地數據真實性與可比性差等問題,基于將傳感器技術、農業物聯網技術、無線網絡通信技術、GIS技術應用于農田面源監測的構思,提出構建集數據采集、處理、傳輸、存儲、管理、數據分析、應用于一體的大田尺度在線監測氮磷流失標準化體系(圖1)。

3.1 標準化監測田建設

標準化監測田是農田面源污染監測最為重要的試驗場地和基礎,同時也是主要指標數據的來源。由于我國幅員遼闊,地形錯綜復雜,因此各地應針對不同地形地貌、氣象、水文、種植制度、耕作方式等條件下構建適合當地農業生產的標準化監測田,以便在全年期觀測標準化監測田內氮磷流失情況。同時,標準化監測田建設應滿足典型性、代表性、可操作性、長期性和抗干擾性等幾個方面的要求[34]。(1)典型性:標準化監測田塊應位于當地農業作物生產的主要區域。(2)代表性:標準化監測田的地形地貌、水文特征、氣象要素、土壤類型、土壤肥力水平,以及對農田的耕作、灌排和種植方式等影響農田面源污染的因素,應該在當地具有較強的代表性。(3)可操作性:在標準化監測田設計中應充分考慮到監測設備系統及水電設施的植入,方便研究人員對相應設備進行操作、管理和維護。(4)長期性:標準化監測田應建設于實驗站、農場或園區,避免土地產權糾紛,便于管理,確保監測工作能持續穩定開展,數據獲取長期穩定。(5)抗干擾性:標準化監測田盡可能選擇在地形開闊的地方,遠離村莊、建筑、道路、河流、主干溝渠,保證數據受干擾少,真實有效性強。

在標準化監測田建設完成后,根據監測內容,有針對性地對監測田內相應位置安裝、調試好傳感器,即可開展野外實地監測工作。

3.2 傳感器采集指標數據

隨著現代數字化農業的推行,先進科學技術與農業領域的多源化緊密結合,傳感器技術作為智慧農業概念中的一項重要技術,正廣泛地被引入到農田信息監測中[35]。傳感器可以實現被測對象理化信息的獲取[36]。傳感器具有自動采集數據、智能控制的功能;不同傳感器采集到有效數據并匯總在節點后,通過無線電發送到監測主基站,避免了傳感器與主基站通過線纜進行連接時電路板和線纜對測試信號的干擾,大大提高了監測結果的穩定性和可靠性[37]。傳統方法從樣品采集到分析往往有一定的時間差,這會導致樣品性質發生一定的變化,傳感器可實時、快捷地采集數據,從而在一定程度上減小了這種誤差。但是,傳感器也具有一定的限制條件:(1)市面上大多數性能好的傳感器價格較為昂貴,所以傳感器監測技術需要在足夠的資金下才能開展,且需要設計高性價比的監測布局,在不減少數據的基礎上,減少傳感器開銷。(2)大多數農用傳感器的工作環境都在露天野外,這就難免讓其長期暴露在自然環境中,從而影響數據的準確性,且使用壽命短、維護費用較高。(3)目前監測傳感器技術水平有限,實時、連續的信息獲取難免出現有誤差、不完整等問題。

傳感器的應用,給農田面源污染的監測和治理帶來了革命性的發展,幫助研究人員實現面源污染指標參數的自動監測、遠程數據無線傳輸、為快速評估農田污染負荷提供基礎數據,為推進面源污染監測的自動化、信息化、網絡化和智能化提供了一種高效、快捷的智能化方法與技術[38]。由于水質污染是表征農田面源污染最重要的指標組,因此筆者整理了國內現行水質指標在線監測傳感器標準(表4)。雖然,目前出臺的在線監測傳感器標準未能覆蓋上述指標體系中的自然指標類,但隨著社會大眾和更多研究人員對面源污染的關注以及國家有關面源污染政策法規的出臺,相信未來在線監測傳感器標準會更加全面和科學。

3.3 農業物聯網在線傳輸與數據儲存

為了實現指標數據的在線智能化監測,還需要與農業物聯網、云計算和終端分析平臺相結合。農業物聯網是指通過農業信息感知設備(即上述傳感器等),根據約定的數據傳輸協議,把農業系統中動植物生命體、環境要素、生產工具等物理部件和各種虛擬“物件”與互聯網連接起來,進行信息交換和通信,以實現對監測對象和過程智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡[46-47]。物聯網主要由感知層、網絡層和應用層這3 層結構組成[48]。感知層包括環境指標采集儀、農藥殘留檢測儀、土壤養分檢測儀、農業氣象站、遠程控制器、智能網關等;網絡層主要為4G移動通信、通用無線分組業務、無線網Wi-Fi、窄帶物聯網;應用層包括農情監測、質量溯源、溫室種植、大田種植、水肥一體化、畜牧養殖、水產養殖、農機設備、植保綠色等與農業生產相關的技術應用。這3個環節緊密結合、環環相扣,從實際農田環境到監測平臺、移動端的信息傳輸和處理是農業物聯網的核心思想。物聯網監測平臺的形成有利于對農田監測的整體把握,近些年在物聯網農業領域深耕下,我國已形成自己的一套農業產業統籌和規劃策略。

傳感器與物聯網聯合應用于農田面源污染監測,實現將各種監測感知指標信息數據匯入節點,傳入物聯網基站,再上傳到物聯網云端,云端可對數據進行解析、存儲、云計算,最后將數據輸送到終端平臺上,利用GIS技術將多源監測信息進行綜合處理、建模分析、可視化展示,最終得出決策處理。

3.4 GIS處理、建模分析、可視化表達

GIS技術是一種非常有效的集地理空間數據處理、統計、分析、建模及可視化表達于一體的工具。通過利用GIS強大的地理數據庫創建和管理功能,建立和管理相關農田面源污染指標數據庫,能有效、隨時地對監測自然指標類和社會指標類數據進行查詢、更新、提取。農田面源污染不單單存在于一維平面上,與此同時,空間內源污染物的遷移、轉化和循環也在發生。借助GIS強大的空間數據分析能力(如疊置分析、空間自相關性分析、網絡分析、插值分析、鄰近分析等)探究農田生態系統中多維水土資源的時空變異規律,從而有效地表征面源污染狀況,適時存儲和顯示并對所選面源污染類型和影響因子進行詳細的場地監測和分析,有助于科研工作者對不同地域農田面源污染物物理變化過程的探究。GIS提供的快速反應決策能力,可以及時地模擬和預測農田面源污染風險。應用GIS數據更新和跟蹤能力,可以對面源污染監測信息進行分析,從而督促產生污染單位履行環保職責。利用GIS農田面源污染數據庫和環境特征數據庫(如地形地貌、氣象、水文等)與面源污染預測模型相互關聯,采用模型預測法對農田面源進行預測。大部分GIS平臺軟件(如ArcGIS、QGIS、SuperMap、GeoDa、MapGIS等)可以通過數據轉換或者開發接口等方式,把物聯網數據連接到各種終端平臺上,以便研究和管理人員及時對在線監測數據進行分析、處理以及制定相應規劃。

3.5 在線監測氮磷流失前景與標準化探究

目前,我國在線監測廣泛應用于地表水水質監測,并已形成國控—省控—市控三級監測網絡體系。根據中國環境監測總站2021年7月前的統計數據,市場上合格的水質總氮在線分析儀、總磷在線分析儀、五常參數在線分析儀型號分別達到了109、120、62種,可基本滿足環境監測與治理要求[49],并且相關標準也在逐步完善中,原國家環境保護總局于2003年發布HJ/T 102—2003《總氮水質自動儀器技術要求》和HJ/T 103—2003《總磷水質自動分析儀器技術要求》,對自動分析儀器的生產、性能檢驗、選型使用和日常校核等方面進行技術性規范,國家質量監督檢驗檢疫總局于2013年發布JJG 1094—2013《總氮總磷水質在線分析儀》,對總氮總磷水質在線分析儀器的性能作出了明確要求。相較于傳統的實驗室國標檢測方法而言,在線自動監測技術在檢測條件、檢測時間、測量范圍與自動化性能等方面占據明顯優勢。隨著傳感器、物聯網等數字信息技術的突破,我國在線監測應用于大田氮磷流失也在逐步開展,其中不少農田面源在線監測專利已經獲批,中國科學院沈陽應用生態研究所發明了一種農田非點源氮磷流失在線監測裝置,通過便攜式推車采集適量土壤,并對所采土壤進行淋水、過濾、攪拌,利用探頭檢測氮、磷含量,最后將數據傳輸到單片機中進行處理和存儲,以便隨時了解農田土壤中氮磷流失情況[50]。黃河水利科學研究院研制的一種農業非點源氮磷污染物動態監測試驗設備通過在試驗農田中放置在線監測臺,依靠監測探頭對農田水質進行實時監測,再通過監測試驗臺內部主機對農田水質進行分析,當氮磷污染物超標時會開啟警報燈[51]。華南農業大學和安徽農業大學通過將水質在線分析儀和傳感器裝配到站房中,整套站房由控制器、取樣、消解、檢測、清洗、數采與傳輸等模塊組成,能在線獲取多時段大田氮磷流失情況,同時配備標樣測試和曲線標定,極大提高了數據的真實性(圖2)。目前來說,基于一體柜式結構的農田氮磷流失監測站房有很好的應用前景和推廣價值,主要有以下幾點優勢:(1)實時在線。在線監測站房通過控制采樣、檢測頻率能在一天多時段內獲取多組氮磷流失數據,并可以實時將數據傳輸到移動或個人電腦終端,以便管理人員隨時掌握農田氮磷流失情況,很好地解決了面源污染發生的隨機性和不確定性。(2)數據準確。傳統人工檢測的流程包括野外采樣、運輸、實驗室分析、審核、出結果,整個周期較長,并且運輸過程中水質容易受到影響,結果數據有很強的滯后性,從而影響了監測的效率。在線監測站房中的自動分析儀,由于配備水樣測試、零點漂移、量程漂移、標樣測試曲線標定等功能,因此不僅能進行農田原位監測,而且數據的真實性也能得到很好的保障。(3)野外工作穩定。面源監測是一項野外長期工作,特別是樣品的采樣和測試,需要大量人力,在線監測站房有效地解決了人力資源的消耗,并且一體柜式結構能很好保護各種工作單元的設備,因此能勝任長期的野外觀測工作。

與此同時,在線監測由于儀器設備成本高、需要專業人員維護、野外穩定供電等原因未能廣泛推廣。但隨著環保部門對大田面源污染的重視,以及市場上更多在線分析儀器廠商的良性競爭,希望這一問題能在未來得到解決。

為提高農田面源污染監測的工作效率,以及為污染評估和治理提供科學可靠、可比的基礎數據,需要建立相應標準對大田氮磷流失在線監測體系進行規范性約束,以推動我國大田在線監測工作的標準化、規范化,并且為各地農田面源污染在線監測工作提供依據。參考我國地表水水質在線監測各類標準,建議從以下方面進行規范。

3.5.1 大田在線監測氮磷流失體系建設

大田在線監測氮磷流失體系建設主要包括站址選擇、站房建設、各工作單元建設和數據平臺建設。

為確保在線監測站房的長期穩定運行,所選的站址應具備良好的交通、電力、清潔水、通信等基礎條件,監測站點應選在能代表該地區地形、土壤類型、土壤肥力水平、耕作方式、排灌條件、種植方式的地方;站房建設根據所選站點現場環境情況,可采用固定式、簡易式站房、小形式站房、水平固定臺站等方式進行建設,做好防雷、抗震、防洪、防田間生物損害等措施;工作單元主要包括采集單元、控制單元、檢測單元和數采傳輸單元,所有單元儀器均要符合國家標準建造、裝配、使用和維護;數據平臺是集監測數據存儲與管理、報表生成與上傳、閾值提示等功能于一體的操作系統,應該在HJ 928—2017《環保物聯網 總體框架》規范內開發、運行。

3.5.2 維護與管理

監測管理單位應對大田在線監測站房進行定期巡檢,并記錄巡檢情況,重點檢查工作狀態參數是否正常,檢查供電、傳感器、電極工作時序等是否正常。自動監測儀器維護和運行狀況執行HJ/T 353—2007《水污染源在線監測系統運行與考核技術規范》,日常檢查維護應包括:站房內溫度、濕度,確保計算機硬、軟件系統在良好環境中運行,測試指標數據在合理范圍,并定時對系統硬件耗材進行替換,對系統軟件、水質監測軟件、查殺毒進行升級更新。

3.5.3 數據質量保證與質量控制

為確保監測數據的準確性,按照國家水質自動分析儀器技術要求和HJ 915—2017《地表水自動監測技術規范》定期開展儀器性能核查工作。至少每半年進行1次準確度、精密度、檢出限、標準曲線和加標回收率的檢查;至少每半年進行1次零點漂移和量程漂移檢查;至少每月進行1次儀器校準和實際水樣對比工作。

3.5.4 建立建全保障制度

為保障大田在線監測氮磷流失系統的正常建設、運行和維護,需要建立相應的保障制度,包括但不限于下列內容:大田耕作管理制度、監測站房運行管理辦法、監測站房管理人員崗位職責、監測站房質量管理保障制度、監測站房儀器操作規程、監測站房崗位培訓及考核制度以及監測站房建設、運行、維護和質量控制的檔案管理制度。

3.6 “大田—流域—區域”氮磷流失監測標準化方法

為了實現農田面源氮磷流失的在線監測,可構建一套“大田—流域—區域”尺度的氮磷流失監測標準化方法。基于標準化監測田流域重點布設水文水質全方位監測系統,搭建面源污染遠程在線監測及風險評估智能化平臺,開展長期面源氮磷流失監測、評估及預警。具體可分為以下3項建設內容:(1)在大田尺度上,基于典型作物條件,建立農田系統氮磷流失標準化監測田,監測指標包括徑流及淋溶水量水質、小氣候、土壤墑情、施肥量、灌溉水量等,綜合分析農業環境信息對面源污染的影響,以及農田生態信息及氮磷流失量。(2)在流域尺度上,在農田小流域選取關鍵監測點,定位監測流域水量及氣象情況,包括巴歇爾槽與農業氣象站建設和必要的儀器設備安裝、調試、運行和維護。(3)在區域尺度上,以流域尺度農田氮磷面源污染的物聯網硬件監測系統為主體,輔以田塊試驗獲取不同作物氮磷流失基礎數據,搭建面源污染在線監測平臺,長期連續地模擬農田流域內徑流水質和養分流失情況,結合區域面源污染模型進行參數校正與優化驗證,預測和評估區域農田生態系統水—氮—磷等物質循環,實現農業面源污染的遠程在線智能高效監測,將所構建網點數據相互印證關聯,并逐漸輻射至其他地區,從而實現農田面源污染的全過程高效監測、溯源、綜合分析、風險評估及模型預測。

4 結論與展望

我國從第一次污染源普查至今,在國家層面上開展田間實地地表徑流監測試驗和地下淋溶監測試驗,獲取全國各大分區主要種植模式下的肥料流失系數,并進行省、市級氮磷流失負荷估算,為全國大田氮磷負荷量奠定科學基礎。但在監測過程中缺乏對監測指標的敏感性探究,氮磷流失的時空異質性強,監測周期大多集中在雨季或種植季,缺乏全年連續觀測數據,導致監測數據存在滯后、失真等問題。因此,對更科學、合理的監測指標體系進行探索以及對高精度的農田在線監測技術進行攻關,實現對全區域、全地形、全氣候變化條件下農田氮磷面源流失的在線監測,是農業環保部門對農田面源污染進行精準決策與治理防控的關鍵所在。

隨著我國傳感器技術、農業物聯網技術、無線網絡通信技術、GIS技術的快速發展,傳統田間實地監測氮磷流失的方法達到了一個全新的階段,即是在構建“天—地—空”三維一體的基礎上,統一農田氮磷流失在線監測指標體系,并提出集數據采集、處理、傳輸、存儲、管理、數據分析、應用于一體的“大田—流域—區域”尺度氮磷流失在線監測數據標準化方法。優化解決傳統田間實地監測中未考慮氮、磷物質在環境中循環和流失負荷時空異質性強的問題,以期為我國農田面源污染監測提供科學、系統、有效的基礎資料,并為相應監測規范和標準的完善奠定基礎。

參考文獻:

[1]中華人民共和國生態環境部. 關于發布《第二次全國污染源普查公報》的公告[EB/OL]. (2020-06-09)[2020-09-04]. http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202006/t20200610_783547.html.

[2]范美蓉,羅 琳,周鳳霞,等. 洞庭湖區農業面源污染現狀及防治對策[J]. 農業環境與發展,2008,25(2):88-91.

[3]國家統計局. 中國統計年鑒[EB/OL]. (2019-12-06)[2020-09-04]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/.

[4]劉欽普. 國內農田氮磷面源污染風險控制研究進展[J]. 江蘇農業科學,2018,46(1):1-5.

[5]Sun B,Zhang L X,Yang L Z,et al. Agricultural non-point source pollution in China:causes and mitigation measures[J]. AMBIO,2012,41(4):370-379.

[6]Cui Z L,Zhang H Y,Chen X P,et al. Pursuing sustainable productivity with millions of smallholder farmers[J]. Nature,2018,555(7696):363-366.

[7]張維理,徐愛國,冀宏杰,等. 中國農業面源污染形勢估計及控制對策 Ⅲ.中國農業面源污染控制中存在問題分析[J]. 中國農業科學,2004,37(7):1026-1033.

[8]Delgado N,Bermeo L,Hoyos D A,et al. Occurrence and removal of pharmaceutical and personal care products using subsurface horizontal flow constructed wetlands[J]. Water Research,2020,187:116448.

[9]謝文明,閔 炬,施衛明. 長江三角洲河網平原地區集約化種植面源污染監測指標篩選研究[J]. 生態與農村環境學報,2018,34(9):776-781.

[10]山西省市場監督管理局. 丘陵區農田徑流氮磷流失監測技術規范:DB14/T 2039—2020[S]. 太原:山西省市場監督管理局,2020.

[11]楊虎德,馬 彥,馮丹妮. 甘肅省農田氮磷流失特征及影響因素研究[J]. 甘肅農業科技,2020(增刊1):21-27.

[12]路 青,馬友華,胡善寶,等. 安徽省沿淮大豆種植區氮磷流失特征研究[J]. 中國農學通報,2015,31(12):230-235.

[13]付燕利,成永霞,邱坤艷. 蟒河流域農林地表徑流氮磷流失狀況研究[J]. 山西水土保持科技,2011(2):12-14.

[14]鄧 華,高 明,龍 翼,等. 石盤丘小流域不同土地利用方式下土壤氮磷流失形態及通量[J]. 環境科學,202 2(1):251-262.

[15]段小麗,范先鵬,張富林,等. 湖北省稻田地表徑流氮磷養分流失規律初探[J]. 湖北農業科學,2012,51(18):3953-3957.

[16]陳成龍. 三峽庫區小流域氮磷流失規律與模型模擬研究[D]. 重慶:西南大學,2017:27-31.

[17]梁 善. 珠三角旱作農田氮磷流失特征及其生態溝渠阻控效應研究[D]. 廣州:仲愷農業工程學院,2019:11-12.

[18]秦 媛. 西安市綠地氮磷流失對水體污染及防治措施研究[D]. 西安:長安大學,2018:17-22.

[19]謝昕云. 安徽省園地氮磷流失的監測研究[D]. 合肥:安徽農業大學,2012:12-13.

[20]張 翼. 上海郊區稻田氮磷流失監測及其生態阻斷系統構建[D]. 長春:吉林農業大學,2014.

[21]Wang Y,Li Y,Liu F,et al. Linking rice agriculture to nutrient chemical composition,concentration and mass flux in catchment streams in subtropical central China[J]. Agriculture,Ecosystems & Environment,2014,184:9-20.

[22]傅朝棟.基于ArcGIS的區域尺度稻田降雨徑流氮磷流失負荷估算[D]. 杭州:浙江大學,2015:16-18.

[23]習 斌. 典型農田土壤磷素環境閾值研究:以南方水旱輪作和北方小麥玉米輪作為例[D]. 北京:中國農業科學院,2014:40-42.

[24]席運官,田 偉,李 妍,等. 太湖地區稻麥輪作系統氮、磷徑流排放規律及流失系數[J]. 江蘇農業學報,2014,30(3):534-540.

[25]謝 婷. 不同化肥用量及降雨強度下面源污染中氮素流失特征研究[D]. 成都:西南交通大學,2016:15-21.

[26]劉宏斌,鄒國元,范先鵬,等. 農田面源污染監測方法與實踐[M]. 北京:科學出版社,2015:27-64.

[27]余志敏,袁曉燕,施衛明. 小流域面源污染治理與評估模型研究進展[J]. 中國人口·資源與環境,2010,20(增刊2):1-4.

[28]孫本發,馬友華,胡善寶,等. 農業面源污染模型及其應用研究[J]. 農業環境與發展,2013,30(3):1-5.

[29]Gheysari M,Mirlatifi S M,Homaee M,et al. Nitrate leaching in a silage maize field under different irrigation and nitrogen fertilizer rates[J]. Agricultural Water Management,2009,96(6):946-954.

[30]徐麗賢,梁新強,周柯錦,等. 山地農業小流域非點源氮磷輸出特征及來源[J]. 水土保持通報,2016,36(3):30-37.

[31]魏 曦,史明昌,郭宏忠,等. 小流域面源污染監測技術體系的構建[J]. 中國水土保持,2010(11):14-16.

[32]孫宇樂,屈忠義,劉全明. 基于地面光譜聯合SAR多源數據的農田表土氮磷監測[J]. 灌溉排水學報,2020,39(12):120-127.

[33]石金昊,朱衛紅,田 樂,等. 基于SWAT模型的布爾哈通河流域面源污染的變化研究[J]. 灌溉排水學報,202 0(4):130-136.

[34]Wu A W,Ma Y H,Fu B Y,et al. Reviews on agricultural nonpoint source pollution monitoring techniques and methods[J]. Agricultural Science & Technology,2014,15(12):2214-2217.

[35]李嘉樂,文 斌,賀 南. 農業傳感網絡數據差錯分析算法研究[J]. 計算機科學與應用,2018,8(12):1913-1921.

[36]鄒修國. 傳感器原理及其在農業方面的應用[J]. 安徽農業科學,2011,39(4):2406-2408.

[37]Huang T,Yan S Y,Yang F,et al. Multi-domain SDN survivability for agricultural wireless sensor networks[J]. Sensors,2016,16(11):1861.

[38]王 磊. 小流域農業非點源污染監測信息系統的設計與實現[D]. 華中農業大學,2008:55-56.

[39]國家環境保護總局.總氮水質自動分析儀技術要求:HJ/T 102—2003[S]. 北京:中國環境科學出版社,2003.

[40]中華人民共和國生態環境部.水污染源在線監測系統:HJ 353—2019[S]. 北京:中國環境出版集團,2019.

[41]國家環境保護總局.總磷水質自動分析儀技術要求:HJ/T 103—2003[S]. 北京:中國環境科學出版社,2003.

[42]中華人民共和國生態環境部.氨氮水質在線自動監測儀技術要求及檢測方法:HJ 101—2019[S]. 北京:中國環境出版集團,2019.

[43]中華人民共和國生態環境部.化學需氧量:HJ 377—2019[S]. 北京:中國環境出版集團,2019.

[44]國家環境保護總局.溶解氧(DO)水質自動分析儀技術要求:HJ/T 99—2003[S]. 北京:中國環境科學出版社,2005.

[45]國家環境保護總局.pH水質自動分析儀技術要求:HJ/T 96—2003[S]. 北京:中國環境科學出版社,2003.

[46]Yuan L N,Chen H J,Gong J.ZigBee WSN applied in intelligent monitoring systems of agricultural environment[J]. Applied Mechanics and Materials,2017,873:363-367.

[47]董 巖,劉云清,曾 一,等. 基于物聯網的區域農田土壤墑情監測系統探討[J]. 南方農業,2020,14(20):178-179.

[48]孫護軍. 基于物聯網技術的智能農業設計[J]. 農業工程,2017,7(6):25-28.

[49]中國環境監測總站. 合格產品名錄[EB/OL]. (2021-07-19)[2021-09-27]. http://www.cnemc.cn/gzdt/yqjc/hgcpml/.

[50]李春林,劉 淼. 一種農田非點源氮磷流失在線監測裝置:CN209559887U[P]. 2019-10-29.

[51]胡亞偉,李強坤,張會敏,等. 一種農業非點源氮磷污染物動態監測試驗設備:CN110665560A[P]. 2020-01-10.