烏頭不同葉片中化學成分的變化特征及打頂對根的影響

毛柳英 陳靈麗 田 梅 馬 青 周曉春 馬麗娜 崔光紅 曹俊嶺

1.北京中醫藥大學東方醫院藥學部,北京 100078;2.安徽省食品藥品檢驗研究院中藥所,安徽合肥 230051;3.中國中醫科學院中藥資源中心,北京 100700;4.北京中醫藥大學東直門醫院洛陽醫院,河南洛陽 471002

烏頭是烏頭屬植物中最具代表性的藥用植物,藥用歷史悠久,中藥川烏和附子來源分別為其干燥母根及子根的加工品,具有回陽救逆、補火助陽及祛風止痛的功效[1]。二萜生物堿是其發揮臨床作用的物質基礎,尤其以良好的鎮痛、祛風濕、抗心律失常及局部麻醉、降血壓、抗菌、抗癌等活性備受關注[2-7]。在我國,烏頭的人工栽培歷史約有1 000 年,烏頭栽培時保留摘尖(打頂)、掰芽、修根等工序,是主產地四川江油延續千年傳統生產工藝。烏頭打頂工藝減少了開花對植株的養分爭奪,利于根部生長[8-9]。課題組前期研究發現,烏頭不同部位二萜生物堿類成分存在組織特異性,尤其是烏頭非藥用部位頂葉蘊含豐富的特異性二萜生物堿[10]。然而,烏頭頂葉及不同葉片中次生代謝產物如何分布?打頂的工藝對烏頭的次級代謝產物又產生哪些影響?這些問題鮮見報道。

本研究采用UPLC-Q-TOF-MS 技術,對烏頭頂葉及不同部位的葉片(前6 片葉),頂葉摘除前后根進行檢測,闡述烏頭的物質基礎及不同部位中次生代謝產物的分布情況,為闡述烏頭打頂工藝的科學內涵提供重要的依據。同時,結合不同二萜生物堿在不同部位的變化情況為烏頭頂葉資源的可持續利用提供物種基礎。

1 儀器與材料

1.1 儀器與試液

Acquity UPLCTMsystem,Waters Xevo G2-S Q-TOF質譜儀(美國,Waters);使用的Q-TOF 質譜儀是Synapt質譜系統(美國,Waters);XS105 型十萬分之一電子天平(瑞士METTLER TOLEDO 公司);Centrifuge5415D型離心機(德國,Eppendorf 公司);Millipore 純水系統(美國millipore 公司)。MM400 球磨儀(Retsch 公司);粉碎機(天津市泰斯特儀器有限公司);FDU-1110 真空干燥機(東京理化器械株式會社);SB-800-DTD 型超聲清洗機(超聲功率500 W,寧波新芝生物科技股份有限公司);甲醇(色譜純,美國Fisher 公司);甲酸(色譜純,美國Acros 公司);小檗堿(上海源葉生物科技有限公司,純度>98%)。

1.2 材料

本研究所用樣品地上部分及地下部分分別于2021 年5 月和7 月采自四川綿陽烏頭種植基地。所有樣品經中國中醫科學院崔光紅研究員鑒定為烏頭屬植物烏頭Aconitum carmichaelii Debx.。將烏頭地上部分采集,其葉子由上至下分別收割,分別標為L-DY、L-1、L-2、L-3、L-4、L-5、L-6;各樣品重復3 份。將頂葉摘除和不摘除的植株下的根,分別記為Z1~Z6 及R1~R6。

2 方法與結果

2.1 實驗方法

2.1.1 供試品溶液的制備 將上述所有樣品置于真空干燥器中干燥至恒重,并用組織破碎儀破碎。精密稱定不同樣品約10 mg,置于2 ml EP 管中。使用50%甲醇將小檗堿對照品配制2 μg/ml 的提取液,分別取1.5 ml 含內標物小檗堿的提取液加入各樣品中,稱重。經超聲處理30 min,放冷,補足失重,搖勻,0.22 μm微孔濾膜過濾,取續濾液,置入2 ml 樣品瓶中,即得。

2.1.2 色譜條件 采用Waters Acquity UPLC CSH C18色譜柱(100 mm×2.1 mm,1.8 μm,Wates,USA)。柱溫45 ℃,進樣量0.4 μl,流速0.4 ml/min。流動相A 為0.1%甲酸水溶液,流動相B 為乙腈溶液,梯度洗脫:0~0.1 min,95%~95%A;0.1~3.0 min,95%~88%A;3.0~5.0 min,88%~82%A;5.0~8.0 min,82%~82%;8.0~9.5 min,82%~78%;9.5~15.5 min,78%~72%;15.5~16.0 min,72%~70%;16.0-17.0 min,70%~50%;17.0~18.0 min,50%~20%;18.0~20.0 min,20%~2%;20.0~25.0 min,2%~2%;25.0~25.1 min,2%~95%;25.1~28.0 min,95%~95%。

2.1.3 質譜條件 采用正離子模式掃描模式,電噴霧電離離子源,掃描范圍為m/z 50~12 00,掃描時間為0.15 s,檢測時間28 min,低能量碰撞電壓為6 V,高能量碰撞電壓40~60 V,錐孔電壓為40 V,除溶劑氣體為氮氣,錐孔電壓為40 V,氮氣流速為6 L/min,使用leucine enkephalin(200 pg/L)進行實時校正。

2.1.4 數據處理 Progenesis QI 軟件(Waters 公司)軟件對質譜原始數據進行基線過濾、峰比對和歸一化等處理,并結合EZinfo 對數據進行主成分分析(principal component analysis,PCA)來實現數據降維處理及特征提取。使用正交偏最小平方判別分析來生成VIP 值(VIP>1),并結合差異倍數篩選閾值(|FC|>2)篩選差異代謝物。

2.2 結果

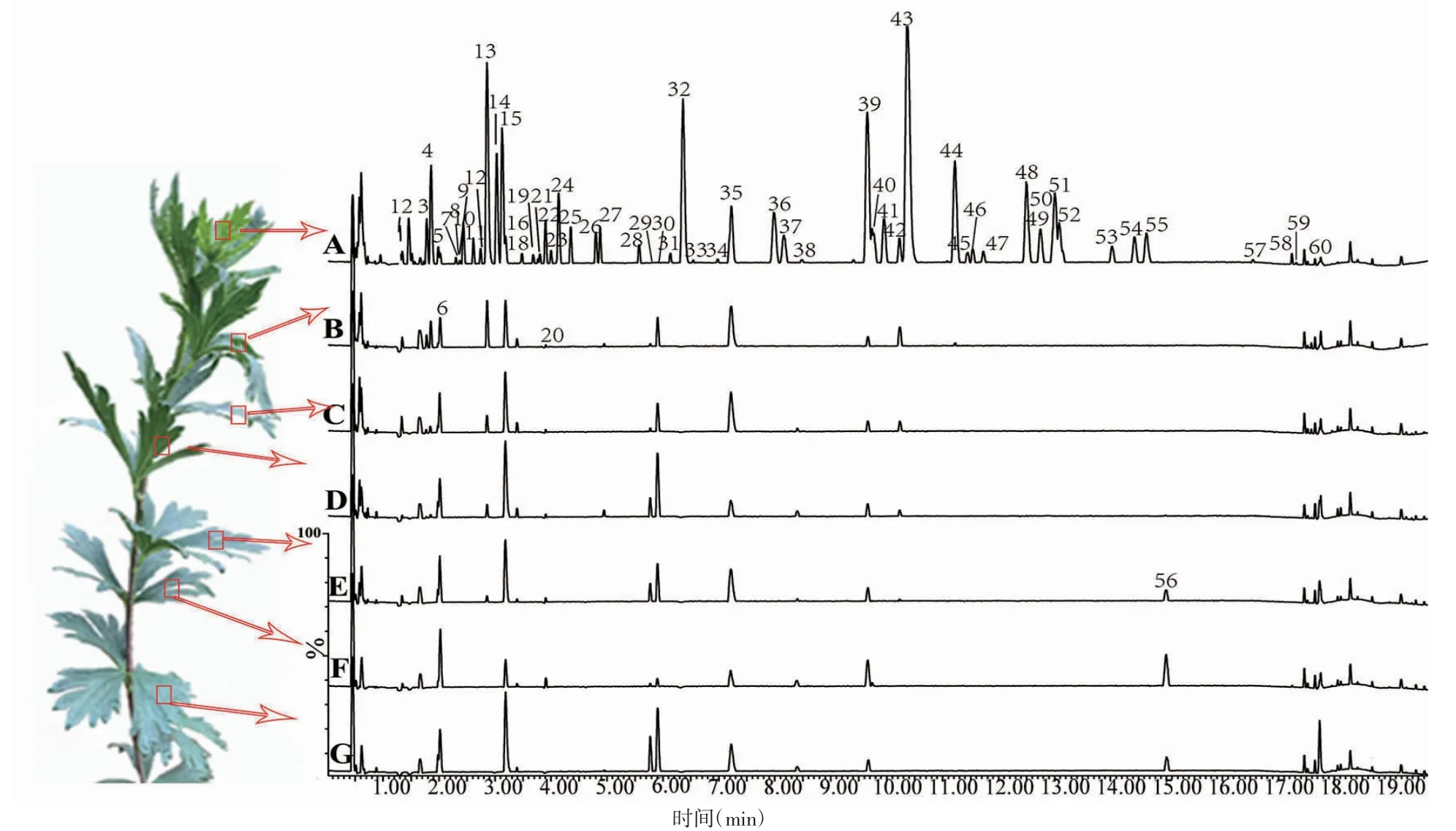

2.2.1 烏頭不同位置葉片的二萜生物堿的分布與含量通過MassLynx 4.1 分析軟件,在28 min 內,共有60 個主要化合物被在烏頭不同位置葉片中被檢測出來,其基峰離子流顯示在圖1 中,對應的化學成分顯示見表1。通過對每個化合物主峰的斷裂方式進行分析,以丟失最明顯的碎片離子H2O-(18 Da)、CO-(28 Da)、CH3OH-(32 Da)、HCOOH-(46 Da)、CH3COOH-(60 Da)為特征推斷共有58 個二萜生物堿化合物。首先通過分子量、保留時間、離子碎片與文獻對比確定了35 個色譜峰的歸屬(其中包含3 個C20型生物堿)[4,6,10-16]。另有25個化合物為未知的二萜生物堿成分。

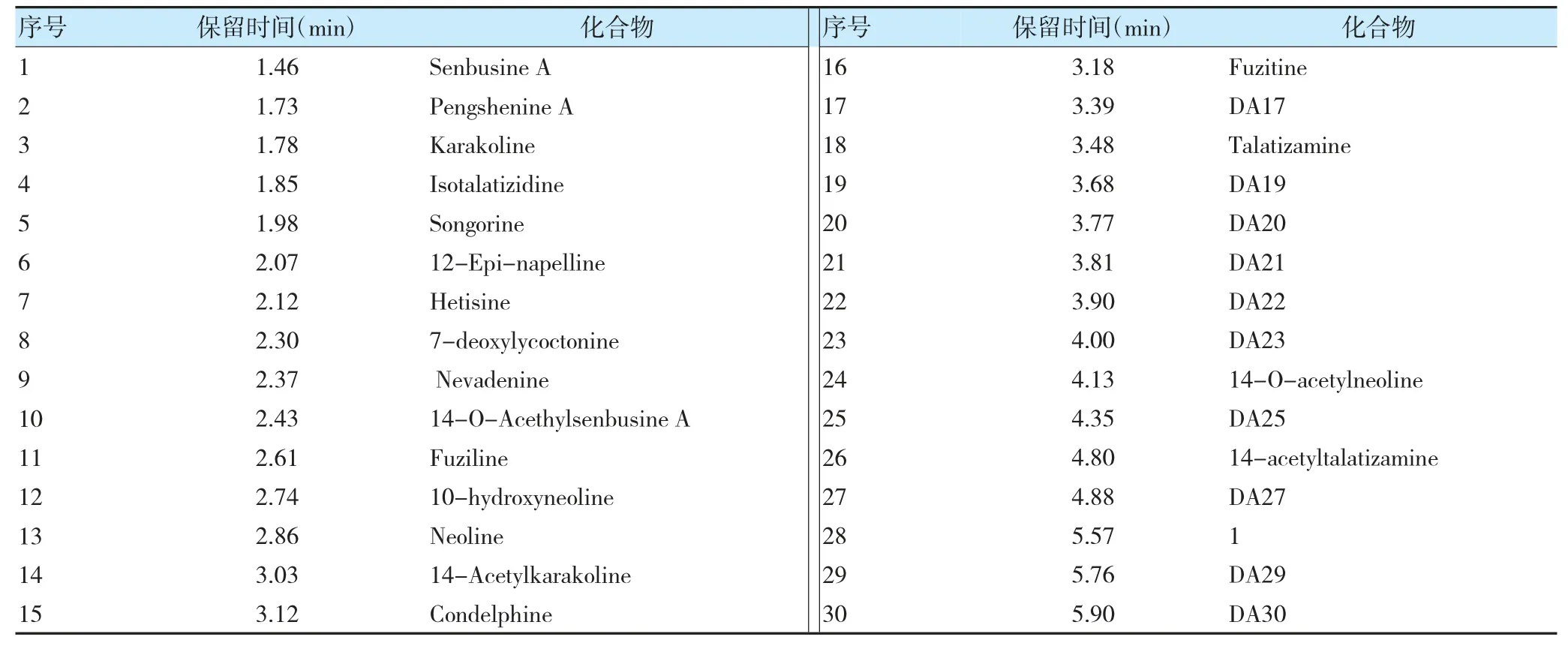

表1 60 個主要化合物對應化學成分表

圖1 烏頭不同位置葉片的基峰離子流圖(A:L-DY,B~G:L-1~L-6)

烏頭植物頂葉部分(L-DY)富集了大量的二萜生物堿類成分,見圖1。而相對成熟的葉片(包括L1~L6,圖1B~G)二萜生物堿類成分種類明顯降低,見圖1A。neoline(#13)、carmichaenine C(#32)、DA39(#39)、carmichaenine A(#43)、mesaconitine(#44)是頂葉中主峰,尤其是DA19(#19)、DA20(#20)、DA21(#21)、DA36(#36)、DA38(#38)、DA57(#57)、DA59(#59)基本除頂葉外,其他葉片中基本檢測不出,可以認為這些成分是頂葉的特征性成分,共有25 個。

將化合物按不同的類型劃分,不同類型化合物分布降低的數目依次為醇胺型(1~6 min)<單脂型(5~11 min)<雙酯型(11~18 min)。提示隨著葉片的成熟,雙酯型生物堿(包括2 種三酯型化合物3-acetylmesaconitine 和3-O-acetylacontine)會在葉片中快速消失。

通過對化合物進行聚類分析及各葉片進行相關性分析(圖2A~B),結果發現全株的葉片可聚成3類,分別是L-DY、L-1~L-3、L-4~L-6。相比于頂葉,在代謝物的分布上L-1~L-3 片之間與L-4~L-6 片之間的化合物相關性更強。這說明,頂葉與1~6 片葉片中的次級代謝產物存在差距。對頂葉中的主要成分做PCA 分析,結果顯示頂葉可以與其他葉片完全分離,見圖2C,但是之間的差異并不明顯,基本不能分開,顯示了頂葉的特異性。

圖2 不同位置葉片成分分布及變化趨勢

通過內標物小檗堿進行統一處理,獲得烏頭不同二萜生物堿的相對含量。根據葉片中生物堿成分的相對含量,初步將葉片中次級代謝產物的積累特征分為3 種情況,如圖2D~F 所示。隨著葉片逐漸長大,一些化合物如Songorine(#5)、12-epi-napelline(#6)、Fuzitine(#16)、DA29(#29)、DA30(#30)等8 個次級代謝物在葉片中逐漸積累,見圖2D。相對的另外一些化合物如Pengshenine A(#2)、karakoline(#3)、isotalatizidine(#4)、neoline(#13)、carmichaenine A(#43)、aconitine(#50)等11 個成分在葉片中逐漸消失,不再分布,見圖2E。但更多的成分是在頂葉中生成后幾乎不會在其余葉片中檢測出(圖2F),這些成分在頂葉與第6 片相對含量平均相差約350 000 倍。

2.2.2 打頂工藝對地下部分的影響 為探究打頂工藝對根的影響,首先對比了打頂前后根重量的差異。為防止個體差異,隨機選擇50 個鮮樣為一組樣品稱重,分別稱取打頂前后的鮮樣各6 組(每組50 個)。計算得到摘除頂葉和不摘頂葉根的鮮重平均值為9.93 g/個和9.02 g/個,結果發現,摘除頂葉后,每個根增重約為0.91 g(10%)。

此外,通過Progenesis QI 軟件導出的質譜數據,分別對地上部分在打頂前后做PCA 主成分分析圖(圖3A),橙色點和綠色點分別表示摘除頂葉前后的樣品,結果顯示兩類樣品可以分開,說明打頂前后代謝物存在差異。為了進一步分析摘除前后代謝物的差異,對兩組樣品進行正交偏最小二乘法判別分析(圖3B~3C),R2Y=0.998,Q2=0.707,提示所獲得的模型具有比較好的擬合。所有樣本的S-Plot 得分散點圖如圖3D,獲得兩組樣品的離群化合物,并結合正交偏最小二乘法判別分析模型獲得的變量權重(VIP)值,以VIP 值>1.0 的代謝物為標準篩選差異代謝物,主要的差異成分包括Songorine、7-deoxylycoctonine、Fuzi line、chasmanine、14-acetyltalatizamine、10-OH-Mesaconi tine、Mesaconitine 等。

圖3 打頂前后地下部分的多元統計分析

3 討論

3.1 葉中次級代謝產物的動態分布

根據不同位置葉片的成分研究,得到以下結果:①烏頭頂葉中的化學成分的數量及相對含量絕對高于其他別的部位;②烏頭葉片中的二萜生物堿類成分隨著葉片的生長會急速減少,僅個別成分會增加;③頂葉中產生了某些特異成分,如DA19(#19)、DA20(#20)、DA21(#21)、DA36(#36)、DA38(#38)、DA57(#57)、DA59(#59)僅在頂葉中被檢測到,carmichaenine C(#32)和carmichaenine A(#43)相對含量遠超其他部位。推測頂葉中之所以產生出豐富的二萜生物堿成分(包括數量及含量),可能與隨著葉片的生長,特異成分如carmichaenine C(#32)和carmichaenine A(#43)等重新匯聚于新的頂葉中,用于新的頂葉的生長發育相關。

3.2 打頂對烏頭產量及質量的影響

打頂是指掐掉頂端的葉片,控制植物加高和抽長生長,促進加粗生長和加速果實發育的重要手段。從實驗結果來看,打頂對烏頭的產量及質量存在影響。一方面,頂葉儲存大量的二萜生物堿成分,需要大量的營養和能量用以維持生長。打頂之后多余的營養物質重新分配,用于根部生長,導致產量增加。另一方面,植物的地上部或地下部受到損傷,植物的所有組織都會產生防御反應,遠端的組織也不例外,因此頂部損傷后會引起根部的初級和次生代謝反應,使得打頂前后檢測出一些差異代謝物[20]。同時考慮植物體內調控的因素,與根部發育有關生長素基因積極響應,促進根系發育,而打頂時間及打頂方式對烏頭的質量有一定的影響,推測參與代謝物形成的基因及轉錄因子調控時間較生長素響應時間長,故對質量產生的影響較產量弱[21-25]。

利益沖突聲明:本文所有作者均聲明不存在利益沖突。