某新建平接橋工程防洪評價分析研究

黎家怡

(廣東海納工程管理咨詢有限公司,廣東 廣州 510000)

1 工程概況

1.1 工程現狀

本項目位于廣州市荔灣區花地大道和浣花路交界處東南角,現狀為地鐵C涌,河涌東側擬建設荔灣人民醫院新院。新建荔灣區人民醫院地處花地大道與浣花路交會處,交通區位優勢明顯,醫院正門開向花地大道,醫院與花地大道之間有一大致南北走向河涌,為保證醫院建成后與現狀道路之間能順利銜接,保證車流、人流以及城市總體美觀和諧統一,需對該處河涌布置平接橋。

1.2 項目設計方案

(1)北側人行橋。北側人行橋跨徑組合為1.30 m+7.95 m+11.50 m,橋面寬=0.25~22.80 m(人行道)+0.25 m(護欄),其北側與現狀橋梁拼接。同時設置1排橋臺及2排橋墩;橋墩采用樁柱式,不設承臺,基礎采用鉆孔灌注樁基礎,柱徑0.7 m,樁徑1.0 m,橋墩與舊橋對孔布置。

(2)中間人行橋。人行橋跨徑組合為3 m×9 m,橋梁全長33 m,標準橋面寬28 m。中間人行橋設置0#、3#共2排橋臺及1#、2#共2排橋墩。兩側橋臺下各設一排φ1.0 m的樁基礎,1排5根,總共10根;橋墩采用樁柱式,不設承臺,基礎采用鉆孔灌注樁基礎,柱徑0.7 m,樁徑1.0 m,每排設4根,總共8根。

(3)南側車行橋。南側車行橋跨徑組合為7.50 m+12.00 m+7.50 m,橋梁全長33 m,橋面寬=0.50 m(護欄)+6.50~15.03 m(車行道)。設置0#、3#共2排橋臺及1#、2#共2排橋墩。兩側橋臺下各設一排φ1.0 m的樁基礎,花地大道中側0#橋臺1排2根,3#橋臺1排3根,總共5根;1#、2#橋墩采用樁柱式,不設承臺,基礎采用鉆孔灌注樁基礎,柱徑0.7 m,樁徑1.0 m,每排設2根,總共4根。

2 模型計算

2.1 建立水動力模型

(1)模型控制方程。一維水流數學模型采用圣維南方程組,如式(1)、式(2):

(1)

(2)

式中:B為水面寬度,m;Z為斷面平均水位,m;Q為斷面流量,m3/s;q為旁側入流,負值表示流出,m2/s;t為時間,s;x為距離,m;β為動量校正系數;A為過水面積,m2;g為重力加速度,m/s2;Sf為摩阻坡降;ul為單位流程上的側向出流流速在主流方向上的分量,m/s。

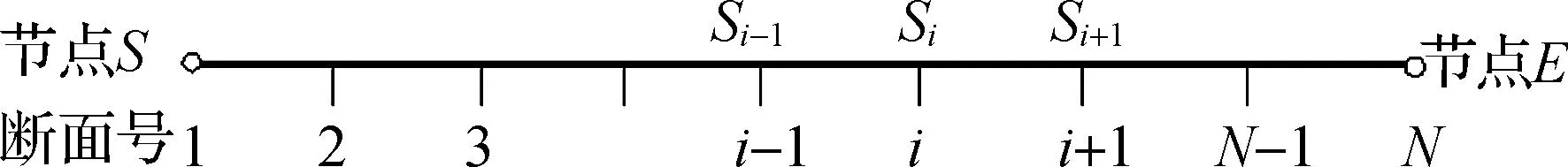

(2)計算方法。方程離散采用四點加權Preissmann固定網格隱式差分格式,網格布置如圖1所示。

圖1 一維網格變量布置圖

具體方法為:對于圖1所示的網格劃分,以S代表流量Q和水位Z。方程求解采用目前應用較廣泛的一維河網三級聯解算法。

(3)計算邊界條件。開邊界共有7個,分別為老鴨崗、黃埔、中大、大石、陳村水道、平洲水道和廣佛水道。其中老鴨崗、黃埔、陳村水道、平洲水道和廣佛水道為外圍邊界水位控制點,用于模型計算。開邊界均采用接近多年平均高潮位的實測水位數據;閉邊界主要為模型中的斷頭涌,模型中閉邊界包括白鶴沙涌、鶴洞涌等。洪水模型主要計算內河涌20 a一遇的洪水過程線,點源邊界主要是降雨期間從河道旁側的降雨徑流匯入[1-3]。

2.2 水文設計

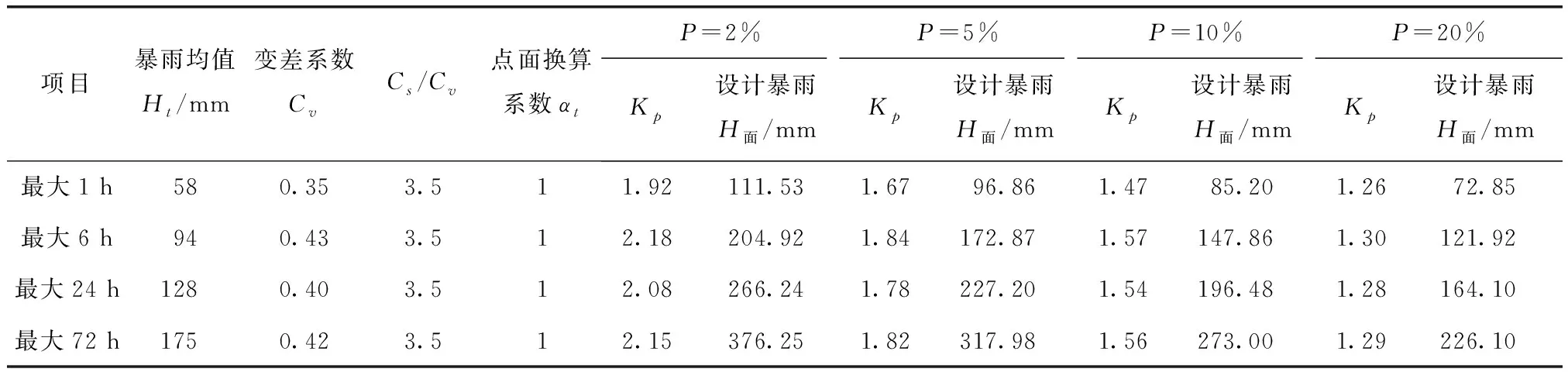

(1)設計暴雨。根據《廣東省暴雨參數等值線圖》中年最大1 h、最大6 h、最大24 h、最大72 h暴雨統計參數(均值、Cv值)等值線圖,查得地鐵C涌集雨區域中心點的各歷時暴雨參數Ht和Cv,Cs取3.5Cv,在《查算手冊》中查出各歷時暴雨P=2%、P=5%、P=10%、P=20%對應的Kp值,再根據地鐵C涌的集水面積F,查出各歷時的點面換算系數αt,則可求得地鐵C涌不同頻率的最大1 h、6 h、24 h和72 h的設計面暴雨值。

地鐵C涌設計暴雨計算成果詳見表1。

表1 暴雨參數及設計暴雨成果

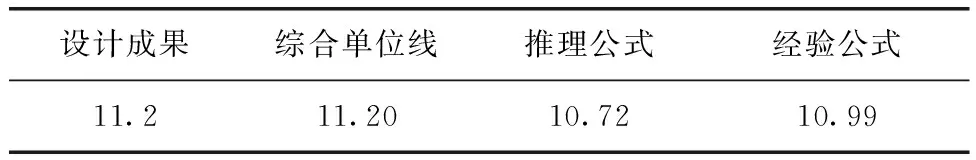

(2)設計洪水。為了能準確地反映洪水的真實性,設計洪水采用“多種方法,綜合分析,合理取值”的原則,以2003年版《廣東省暴雨徑流查算圖表》及《廣東省水文圖集》為基礎,采用“廣東省綜合單位線”“廣東省推理公式”“廣東省經驗公式”等三種方法計算。成果詳見表2。

表2 地鐵C涌設計洪水成果(P=5%) m3·s-1

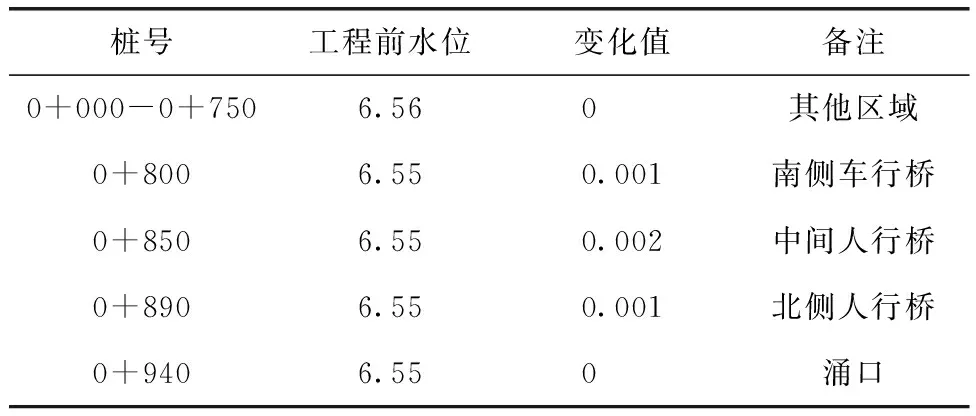

表3 工程附近河道水位變化情況 m

由表2可知,三種方法的計算成果較接近,相差在15%以內,其中綜合單位線的成果略大。由推理公式推求設計洪水過程線的原理可知,推理公式法對降雨過程的變化沒有充分考慮,主洪峰不論t時段的降雨如何變化,一概按全省綜合概化的洪水過程線,其他時段則概化為三角形,導致雨洪不相對應,另一方面,主峰前后次峰的處理不相一致,與推理公式的匯流原理也不相符合。綜合單位線法較能反映工程所在河流的洪水特點;設計洪水過程線是根據設計凈雨過程的逐段凈雨推求得出的,能較好地反映降雨過程的變化;洪峰流量和洪水過程線的推求也是有機地結合在一起。從總的方面來講,在推求設計洪水過程線方面,廣東省綜合單位線法顯然優于推理公式法。而經驗公式法是利用圖解試算法及最小二乘法的成果做進一步綜合,使公式中各頻率的參數及指數盡量一致,只能得出設計洪峰洪量,無法計算出洪水過程線。綜上分析,考慮安全因素,地鐵C涌設計洪水采用綜合單位線法計算成果[4-8]。

2.3 計算內容

主要計算橋梁橋墩阻水對河道水位、流速等的影響。

(1)工程前——模擬河段河道現狀。

(2)工程后——擬建工程實施后。

3 防洪評價計算

3.1 設計水位壅水計算

擬建工程所引起的水位變化,主要是由于橋梁橋墩阻水發生變化引起的。水位變化值及變化范圍與河道上游來水流量和下游水位密切相關:下游水位相同,上游來水流量越大,則水位變化越大,影響范圍相應也越大;上游來水流量相同,下游水位越低者,水位變化則越大,影響范圍相應也越大。

在設計洪水水文組合條件下,擬建工程建成后,北側人行橋河道水位壅水值為0.001 m,中間人行橋河道水位壅水值為0.002 m,南側車行橋河道水位壅水值為0.001 m,最大壅水長度至上游接近30 m。

3.2 沖刷計算

黏性土河床橋梁墩臺局部沖刷計算,采用《公路工程水文勘測設計規范》(JTG C30—2015)中墩臺局部沖刷計算公式進行計算。

根據擬建橋梁橋址附近的地勘資料,工程所在河段河床表層以黏性細砂為主。根據《灌溉與排水工程設計標準》(GB 50288—2018)各橋河道斷面允許不沖流速為0.75 m/s,根據一維模型計算,各斷面平均流速在0.27~0.35 m/s之間,小于允許不沖流速,因此,沖刷深度均為0 m。

3.3 河勢影響分析

河勢影響分析主要包括河道流速變化、岸線變化等。

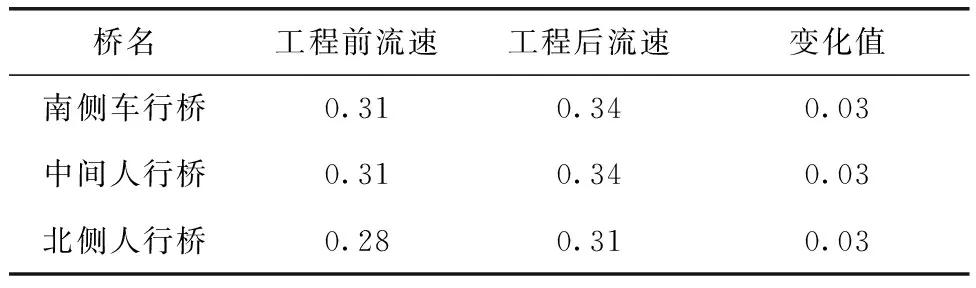

(1)河道流速變化。表4計算了工程建成后各人行橋斷面流速的最大增加值。

表4 工程前后工程附近河道流速變化情況 m·s-1

由表4可見,20 a一遇洪水條件下,擬建工程建成后,工程處斷面因橋梁橋墩阻水,流速最大增加0.03 m/s。

(2)岸線變化。擬建工程施工期要破岸施工,將對現有岸坡造成破壞。施工完成后應對現有堤防原狀恢復,由于施工期較短,對現有岸線的影響在施工結束后即可恢復。

4 防洪綜合評價

4.1 河道泄洪能力影響分析

根據相關規范,河道管理范圍內的建設項目必須維護堤防安全,保持河勢穩定和行洪暢通。通過數學模型計算成果分析可得,從工程方案的影響上看,在P=5%洪水組合水文條件下,擬建工程建成后,北側人行橋河道水位壅水值為0.001 m,中間人行橋河道水位壅水值為0.002 m,南側車行橋河道水位壅水值為0.001 m,最大壅水長度至上游接近30 m。擬建工程的建設對所在河道整體行洪態勢不致造成明顯的不利影響。

4.2 河勢及防汛搶險影響分析

本工程橋址附近河段兩岸現狀有堤頂路,兩座橋梁基本與兩岸堤頂路平交,橋梁兩側與現狀地面平順連接即可,不會影響堤頂路的暢通,且橋梁建設后對附近路網的完善有重大作用,因此,本工程橋梁的建設對防汛搶險影響較小。施工期,擬建工程部分橋臺位于兩側護岸上,需破堤施工,可能會占用部分堤頂路,但占用堤頂路部分范圍較小,對堤頂路的通行基本無影響,對防汛搶險影響較小。

工程修建后,壓縮了河道的過流斷面,改變了橋位斷面的斷面形態和橋位河段天然河道的水流結構,對河道沖淤及河勢都將產生一定影響,對河勢穩定會有一定的影響。經計算,20 a一遇洪水條件下,擬建工程建成后,因橋墩阻水,水流流速最大增加0.03 m/s。本工程橋梁橋臺均位于河道行洪斷面以外,除橋墩外沒有進一步壓縮河道行洪斷面,橋墩為柱式墩,對水流流態影響局限于橋墩周圍。

4.3 不良影響控制措施

(1)岸坡保護。擬建工程部分橋臺位于兩側護岸上,需破堤施工。破堤施工對堤防穩定、防滲有一定影響,建議增加該處橋梁孔跨跨度,跨越堤防,避免破堤施工,如不能增加孔跨跨度,破堤施工需征求當地水行政主管部門同意,方可施工,施工過程中須通過采取相應防護措施進行補救。同時,施工期間不能影響堤頂路的正常通行。工程完工后進行堤防修復。

(2)施工期行洪安全。施工余泥和廢料,不能傾倒在河道內,施工期臨時設施不能搭建在岸坡上,不能影響行洪,工程結束后要及時進行河床清理,以及水面漂浮物清除等工作。工程基礎施工需搭建水上施工平臺,在大洪水期及極端天氣時,需及時采取措施并預防施工設施對防洪造成不利影響。工程完工后要及時進行河床清理及水面漂浮物的清除等,恢復河道正常行洪斷面,以免對河道行洪產生不利影響。建議做好防汛應急預案,報當地水行政主管部門審批并備案。

(3)水源保護。工程施工期的廢棄物、堆放物、工人生活排放的廢水等可能會對河水造成污染,對此應進行有效的管理,盡量減少對河水的污染破壞。

5 結 語

項目的實施對水流流態影響局限于橋墩周圍,對所在河道整體行洪態勢不致造成明顯的不利影響,對防汛搶險影響較小。不僅能滿足該區域的人流、物流通行,實現醫院功能需求,同時還能起到視覺美觀以及減少災害發生對人們的影響,提高人行安全性的效果,為類似工程提供一定的參考價值。