再生稻一代二化螟發生特點及重發原因分析

摘要 為探究再生稻頭茬一代二化螟重發原因,從而采取針對性防控措施,控制其為害,實現再生稻頭茬高產穩產,采取田間系統調查和面上普查方法,結合4年黑光燈和性誘劑誘集情況、田間調查歷史數據及氣象資料等對再生稻一代二化螟重發原因進行綜合分析。結果表明,重發原因是越冬代殘蟲量高,田間累計卵塊密度大;再生稻種植面積小,易造成集中為害,頭茬分蘗期與一代二化螟發生期吻合程度高;4月至6月初溫度適宜,卵孵化高峰期無較強降水,對初孵蟻螟沖刷作用減弱;再生稻主栽品種不抗(耐)二化螟,以及二化螟抗藥性上升。基于以上原因,建議采取翻耕灌深水滅蛹,健康栽培,建立有利于水稻生長而不利于二化螟為害的稻田生態系統;充分發揮殺蟲燈、二化螟性誘劑和香根草等生態誘殺作用;種植顯花植物,保護稻螟赤眼蜂等天敵,提高二化螟卵塊的自然寄生率,降低孵化率;科學合理開展藥劑防治等綠色防控措施來綜合防治一代二化螟,實現控害保產、減藥增效的目標。

關鍵詞 一代二化螟;再生稻;氣候條件;防控措施;農作物害蟲;綠色防控

中圖分類號 S435.112+.1 文獻標識碼 A ?文章編號 1007-7731(2024)07-0086-04

二化螟[Chilo suppressalis(Walker)]屬鱗翅目螟蛾科,為一種農作物害蟲[1],是水稻主要害蟲之一,其中一代二化螟主要為害再生稻頭茬和一季稻秧田。再生稻栽插一次收獲兩季,節約了翻耕栽插等勞動力成本。自示范推廣以來,再生稻種植面積逐年增加,其一代二化螟為害呈加重趨勢,對再生稻安全生產構成一定威脅。因此,分析一代二化螟重發原因,采取針對性的綠色防控措施進行綜合防治,對穩定再生稻產量,保障糧食生產安全尤顯重要。

李小衛[2]基于3年的再生稻二化螟防控示范實踐,研究分析了再生稻二化螟的發生特點,結果表明,水稻機械收割留茬高、油菜小麥輕簡化栽培以及冬季氣溫偏高等是該地區二化螟發生較重的主要原因。本研究采取田間系統調查和面上普查方法,結合4年的黑光燈和性誘劑誘集情況、田間調查歷史數據以及氣象資料等對再生稻一代二化螟重發原因進行綜合分析,明確再生稻頭茬一代二化螟的發生特點及重發原因,并提出綠色防控措施,為再生稻田一代二化螟綜合防治提供參考。

1 材料與方法

1.1 數據來源

采取田間系統調查和面上普查方法,并在田間調查的基礎上,通過統計設置在調查區的黑光燈、二化螟信息素誘捕器誘集的二化螟成蟲情況,結合歷史調查數據、耕作制度及氣象資料等進行綜合分析。

1.2 調查方法

系統調查,從再生稻田間初見二化螟卵塊開始,確定3塊系統調查田,每塊調查面積66.7 m2,每7 d調查1次,每次調查記錄66.7 m2的卵塊數量,折算成1 hm2卵塊密度,每次調查后將已查見的卵塊摘除,并帶出田外集中處理。

面上普查,在一代二化螟卵孵化高峰期、盛末期以及為害穩定期開展面上調查,主要在再生稻集中種植區開展,調查記錄誘集蟲量、卵塊密度、為害情況以及一代殘蟲數量。對發生特點及重發原因進行綜合分析。

2 結果與分析

2.1 再生稻二化螟發生特點

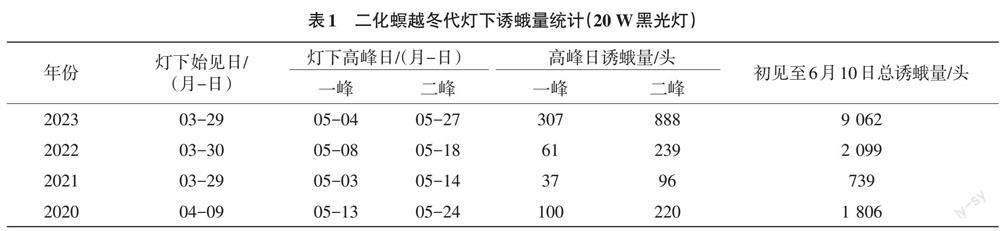

二化螟越冬幼蟲基數及其越冬后的存活率會直接影響次年蟲口數量與蟲害發生程度[3],2023年4月20—26日剝查,冬后殘蟲量平均18 756頭/hm2、最高140 750頭/hm2,平均殘蟲量是2022年大發生同期(2 576頭/hm2)的7.3倍,是2020—2022年3年同期均值(4 292頭/hm2)的4.4倍。2023年燈下見蛾早,誘蛾量大。從表1可以看出,2023年3月29日黑光燈下初見二化螟成蟲,始見期較早,從初見蛾日至6月10日單個黑光燈累計誘蛾9 062頭,是2022年大發生同期的4.3倍,是2020—2022年3年同期均值的5.9倍。2023年越冬代發蛾明顯出現2個高峰,第一峰出現較早,峰日(5月4日)誘蛾307頭,比2020年第一峰日(5月13日)早9 d,峰日誘蛾量是2020年第一峰誘蛾量(100頭)的3.07倍;比2021年第一峰日遲1 d,而2021年第一峰誘蛾量是4年中最少的一年,僅有37頭。第二峰為主峰,主峰日偏遲。2023年一代二化螟燈下第二峰日為5月27日,峰日誘蛾888頭,主峰日分別比2022、2021和2020年推遲9、13和3 d;誘蛾量是2020—2023年4年中最多的一年。燈下一峰早,二峰遲,發蛾盛期長達23 d,總誘蛾量大,這表明再生稻田一代二化螟發生期較長,為害程度較重。

2.2 田間卵塊密度

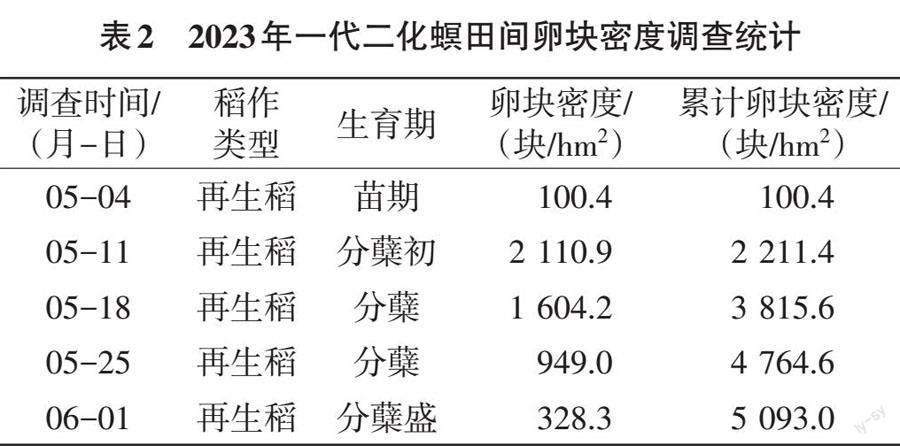

由表2可以看出,從5月4日田間初見卵塊時開始,定田定點調查二化螟卵塊數量,計算卵塊密度,每次調查記錄卵塊數量后,將卵塊摘除并帶出田外集中處理,每7 d調查1次,至6月1日累計卵量達5 093.0塊/hm2,是大發生卵量指標(4 500塊/hm2)的1.13倍。

2.3 耕作制度、品種和水肥對二化螟發生的影響

耕作制度對二化螟的種群數量影響較大,一般單、雙混栽稻區發生較重。研究區水稻種植面積約5.2萬hm2,2023年再生稻種植面積約0.1萬hm2,田面積小,易造成集中為害。一代二化螟發生期,再生稻頭茬正值分蘗期至孕穗期,屬易感蟲生育期,有利于二化螟鉆蛀為害。不同水稻品種二化螟為害差異明顯。研究區再生稻品種主要有晶兩優534、隆兩優534、南晶香占、豐兩優香1號和兩優301等,屬高桿大穗優質稻,利于二化螟鉆蛀取食為害。無芒品種以及葉片較短、莖腔較小、莖稈光滑和維管束排列密集的水稻品種受二化螟的危害較小[4]。水稻生產上,通常氮肥施用量偏多,導致水稻葉色濃綠,植株趨嫩,長勢偏好,易吸引二化螟產卵,增加了二化螟為害風險。烤田期間,田間無水,也利于二化螟轉株為害。

2.4 氣候條件對二化螟發生的影響

冬季氣溫高有利于二化螟幼蟲順利越冬,幼蟲死亡率低[5],2022年冬季總體干旱少雨,氣溫正常,有一次過程性凍害,對二化螟越冬存活率有一定的影響,經冬后系統調查,二化螟越冬死亡率為5.3%~10.8%,最高14.3%,平均8.95%,是2020—2022年3年同期最低的一年。一代二化螟的發生程度與4月下旬至5月上旬的降水總量呈負相關[6]。根據當地氣象數據,2023年4月10日至5月31日,其中雨日13 d,分別是4月15日、4月23—24日、5月3—4日、5月17—18日、5月22—24日和5月27—29日,日均降水量在10 mm以上的雨日5 d,分別是4月24日(20 mm)、5月4日(40 mm)、5月18日(20 mm)、5月22日(27 mm)和5月27日(26 mm),總降水量為178.5 mm。2023年一代二化螟卵孵化盛期為5月12日至6月1日,卵孵化第一高峰期5月19—21日,第二峰5月30日至6月1日,避開了較強降水日,降水對二化螟初孵蟻螟的沖刷作用較弱。

2.5 抗藥性對二化螟發生的影響

楊眉等[7]研究認為,獲得農藥登記許可證的防治二化螟的殺蟲劑中,部分藥劑已出現了不同程度的抗性。其中,二化螟對雙酰胺類的氯蟲苯甲酰胺、大環內酯類的阿維菌素和甲氨基類阿維菌素苯甲酸鹽的抗藥性水平較高。調研發現部分地區二化螟種群對氯蟲苯甲酰胺的抗性持續上升,呈現擴散蔓延態勢[8],田間表現為同等劑量下的防效較初期使用有所下降。

2.6 防控措施對二化螟發生的影響

堅持“預防為主、綜合防治”植保方針,貫徹“公共植保、綠色植保和智慧植保”理念,全面推廣綠色防控技術,確保農業生產、農產品質量和農業生態環境安全,減少化學農藥使用,優先采取生態控制、生物防治和物理防治等措施來防治病蟲害[9]。壓低蟲口基數,減輕下一代的防控壓力,開展統防統治,實現控害保產、減藥增效目標。綠色防控技術在一代二化螟防治上的運用,包括選用抗(耐)蟲品種,實施健康栽培,培育壯苗,建立有利于水稻生長而不利于二化螟為害的稻田生態系統;采用理化、生態調控措施,充分發揮殺蟲燈、性誘劑誘殺二化螟成蟲的作用;種植顯花植物,保護稻螟赤眼蜂等天敵,提高二化螟卵塊的寄生率、降低卵孵化率;科學合理開展藥劑防治。

2.6.1 翻耕灌水滅蛹? 再生稻一般于4月底至5月初機插到大田,此時越冬代螟蟲開始羽化。2023年4月20日剝查田間殘留稻樁,記錄二化螟殘蟲數并分齡(級),總活蟲91頭,其中4齡幼蟲、5齡幼蟲、6齡幼蟲、1級蛹、2級蛹、3級蛹、4級蛹、5級蛹、6級蛹和蛹殼數量分別為33、25、26、1、1、1、1、1、0和2頭,占比分別為36.26%、27.47%、28.57%、1.10%、1.10%、1.10%、1.10%、1.10%、0和2.20%,化蛹率為7.69%。4月26日再次剝查,總活蟲數42頭,其中4齡幼蟲、5齡幼蟲、6齡幼蟲、1級蛹、2級蛹、3級蛹、4級蛹、5級蛹、6級蛹和蛹殼數量分別為8、6、10、2、2、4、4、3、2和1頭,占比分別為19.05%、14.29%、23.81%、4.76%、4.76%、9.52%、9.52%、7.14%、4.76%和2.38%,化蛹率上升至42.86%。由此可見,于4月15日開始翻耕灌深水并保持7 d以上,可有效破壞越冬代二化螟化蛹環境,有效降低蟲口基數。劉志峰等[10]研究發現,在二化螟化蛹始盛期翻耕灌水并保持10 d較未耕漚地塊的蟲量減少39.4%,在化蛹高峰期翻耕灌水并保持10 d則蟲量減少46.4%,說明翻耕灌深水滅蛹對二化螟的防治效果明顯。

2.6.2 生態調控和理化誘控? 種植香根草誘集二化螟產卵,可有效減輕對水稻的為害。鄭許松等[11]調查發現,香根草種植區的稻茬越冬二化螟幼蟲平均密度為13.8頭/100叢,對照區為85.4頭/100叢,香根草種植區蟲口減退率達83.8%。性誘劑誘殺二化螟雄蛾,阻止越冬代雌雄蟲交配,可減少稻田有效落卵量,從而達到控制或減輕二化螟為害的目的。采用持效期3個月以上的揮散芯(誘芯)和干式飛蛾誘捕器,于越冬代發蛾始見期開始,每666.7 m2放置1套,田間均勻放置,高度以誘捕器底端距地面50~80 cm為宜,并隨植株生長調整高度。2023年越冬代燈下3月29日見蛾,截至6月14日,研究區再生稻區10個性誘劑誘捕器的誘蛾量累計分別為110、101、72、213、175、109、48、175、160和44頭,平均120.7頭,有效地減少了成蟲數量。合理設置殺蟲燈,建議每2.0~3.3 hm2設置1臺,對二化螟成蟲誘殺效果較好。許艷云等[12]研究表明,分別使用燈光誘殺、性誘劑誘殺,對二化螟都有一定的防治效果,平均防治效果分別為44.45%和41.65%;如果采取燈光+性誘劑誘殺,效果更好,對二化螟的防治效果可達66.7%。燈光誘殺和性誘劑誘殺的總體誘殺效果優于單一的防效。田間調查發現,分別在距離同一殺蟲燈10、20、50和70 cm的地方設置二化螟性誘捕器,誘蛾量分別為35、51、64和112頭,由此可知,燈光對一定范圍內的性誘劑誘殺效果有一定的負面影響。因此,在有殺蟲燈的區域設置性誘捕器時,應保持直線距離殺蟲燈50 m以上,從而充分發揮殺蟲燈、性誘劑各自的誘殺作用。

2.6.3 科學開展藥劑防治? 在水稻栽插前3~5 d施藥,帶藥下田。于卵孵化高峰期開展第一次藥劑防治,選用蘇云金桿菌、球孢白僵菌和短穩桿菌等生物或植物源藥劑;在枯鞘叢率達8%~10%或枯鞘株率達3%,即低齡幼蟲高峰期選用甲氧蟲酰肼、阿維·氯苯酰、四唑蟲酰胺和氯蟲苯甲酰胺等高效低毒低殘留的環境友好型化學農藥,開展第二次防治。注意從施藥時起田間保持淺深水層5~7 d。經田間調查,兩次防治保苗效果、殺蟲效果分別可達80.91%和78.79%,有效地壓低了殘蟲基數,減輕了下一代次的防控壓力(表3)。

3 結論與討論

二化螟越冬殘蟲基數大、越冬后的存活率高,是一代二化螟重發的主要原因之一,這和李小衛[2]的研究結果基本一致。同時,一代二化螟發生期間,再生稻頭茬正值分蘗期至孕穗期,屬易感蟲生育期;一代卵孵化高峰日避開了較強降水日,降水對二化螟初孵蟻螟的沖刷作用減弱;二化螟對氯蟲苯甲酰胺等藥劑的抗藥性呈上升趨勢,田間表現為同等劑量下防效較初期使用有所下降等,是造成一代二化螟在再生稻頭茬上重發的原因。

鄭許松等[11]利用香根草防治二化螟,減少了化學殺蟲劑的使用,實現水稻二化螟的可持續治理。一代二化螟發生期長、發生程度重,僅依賴化學防治難以達到控害保產的目標,應采取選用抗(耐)蟲品種、實施健康栽培,建立有利于水稻生長而不利于二化螟為害的稻田生態系統;充分發揮殺蟲燈、性誘劑誘殺二化螟成蟲的作用;種植顯花植物,保護稻螟赤眼蜂等天敵,提高二化螟卵塊的寄生率,降低卵卵孵化率;科學合理開展藥劑防治等多種措施進行綜合防治。

適期開展化學防治是控制二化螟為害的重要手段之一,篩選和推廣高效低毒低殘留對環境友好的化學藥劑尤為重要,為避免長期單一使用某一類藥劑,延緩抗藥性產生,應輪換使用不同殺蟲機理的藥劑。此外,開展化學防治時,田間保持5 cm 左右的淺水層,能起到良好的防治效果。

本研究采取田間系統調查和面上普查方法,結合黑光燈和性誘劑誘集情況、田間調查歷史數據以及氣象資料等對再生稻一代二化螟重發原因進行綜合分析,明確了再生稻頭茬一代二化螟的發生特點及重發原因,基于此,提出綠色防控措施,為再生稻田一代二化螟綜合防治提供參考。

參考文獻

[1] 農業農村部.中華人民共和國農業農村部公告 第333號[J].中華人民共和國農業農村部公報,2020(10):116.

[2] 李小衛. 郎溪縣再生稻二化螟發生危害特點及綜合防治技術[J]. 現代農業科技,2021(18):128-129,132.

[3] 鄭宛瑩. 水稻二化螟的危害特點及其防治措施[J]. 江西農業,2020(10):33,35.

[4] 薛春梅,王朝敏. 水稻二化螟的發生與綜合防治[J]. 現代農業科技,2021(8):86-87.

[5] 羅偉,段修榮,鐘莉,等. 自貢市水稻二化螟發生氣象等級預報研究[J]. 湖北農業科學,2020,59(9):20-23.

[6] 李文輝,甘甜,艾琪,等. 水稻二化螟的發生與影響因子相關性分析及防治綜述[J]. 鄉村科技,2023,14(19):102-105.

[7] 楊眉,褚晉,田春暉,等. 二化螟抗藥性研究進展[J]. 江蘇農業科學,2023,51(20):15-20.

[8] 任宗杰,郭永旺,秦萌,等.2022年全國農業有害生物抗藥性監測評估與治理對策[J].中國植保導刊,2023,43(3):62-71.

[9] 楊普云,趙中華. 農作物病蟲害綠色防控技術指南[M]. 北京:中國農業出版社,2012:1.

[10] 劉志峰,廖曉軍,龍洪圣,等. 稻田耕漚對早稻一代二化螟防控效果[J]. 生物災害科學,2021,44(1):37-40.

[11] 鄭許松,魯艷輝,鐘列權,等. 浙江省水稻二化螟綠色防控技術應用實踐[J]. 中國植保導刊,2017,37(11):42-45,74.

[12] 許艷云,張舒,郭茂勝,等. 水稻病蟲誘殺技術的示范應用[J]. 湖北植保,2017(3):24-25.

(責編:何 艷)

作者簡介 楊學文(1971—),男,安徽合肥人,高級農藝師,從事植物保護工作。