紐扣往事

● 喬凱凱

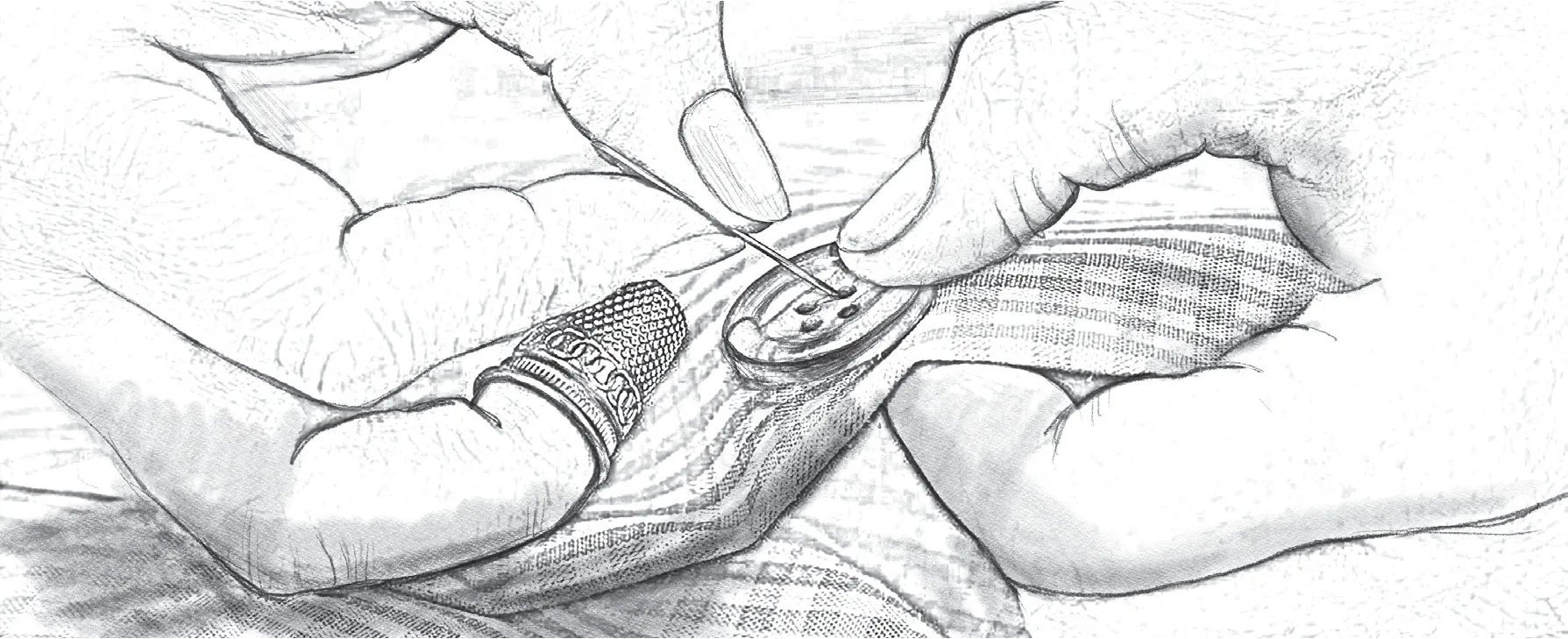

早年間,在豫西北鄉(xiāng)下,人們穿的衣服大多都是自家縫制的。家有巧手的主婦,一家人的衣服就美觀又合身。若是主婦不善做針線活,一家人的衣服就顯得有些潦草,不是太肥大,就是哪里太小了。但不管手巧還是手笨,主婦們總能將衣服上的扣子釘?shù)枚苏⒔Y(jié)實(shí),一粒粒整整齊齊,像一列士兵,共同守衛(wèi)著屬于它們的城池。

去鎮(zhèn)子上扯布時,母親會順便去服裝店逛一逛。只逛,不買。那些成衣太貴了,買一件衣服的錢,扯來布料夠做好幾件衣服了。母親掃上幾眼,記住衣服的樣式,回到家,拿起畫粉和尺子,一番比畫和裁剪之后,坐在縫紉機(jī)前開始縫制。第二天一早,我們就能穿上新衣服了。因?yàn)闃邮叫路f,往往引來很多小伙伴圍觀,在他們羨慕的眼神中,我和姐姐既開心又自豪。

當(dāng)然,大部分時候,我們穿的是“撿來”的舊衣服。親戚家的哥哥姐姐穿過的衣服,會拿來給我們穿,而我們穿也小了之后,還可以給更小的弟弟妹妹穿。“新三年,舊三年,縫縫補(bǔ)補(bǔ)又三年”,這個說法在當(dāng)時一點(diǎn)都不夸張。

有時候衣服傳到我們手里時,已經(jīng)舊得像一團(tuán)皺皺巴巴的破布了。小孩都是愛美的,誰愿意穿這樣的衣服呢?母親刮我們的鼻子,笑著說:“看你倆噘的小嘴,都能拴兩頭驢了。”她拿走舊衣服,先仔細(xì)清洗一遍,把衣襟、衣袖、衣角等處用手使勁抻平后晾在繩子上。晾干后,衣服比先前平整了許多。當(dāng)然,只是平整還不夠,她還會在衣服磨舊的地方縫上一個口袋,或者繡上一朵花,既能遮擋,也能裝飾。最后,她捧出一個木頭匣子,讓我和姐姐從里面挑出喜歡的扣子,換掉舊衣服上的扣子。

如此一來,衣服真的是“舊貌換新顏”,而且扣子是我們親自挑的,因此格外喜歡。有次我穿著母親“改造”過的舊衣服出門,被小伙伴追著看,還以為我穿的是新衣服呢。

我們每天上學(xué)前,母親都會替我們整理一下穿著,帽子要戴正,扣子要扣對,鞋帶要系好。那個時候,我總覺得麻煩,搞不懂母親為什么這么講究。有一次,我因?yàn)樨澦鹜砹耍艔埖卮┝艘路屯馀埽贿吪芤贿吙劭圩樱圩涌鄣脕y七八糟。母親喊住了我,她表情嚴(yán)肅地讓我扣好扣子再走。這是母親第一次用那樣的語氣對我說話,我不由自主地停下腳步,乖乖地扣好了扣子。母親告訴我,一個人要時刻注意自己的外在形象,因?yàn)樗彩莾?nèi)在精神的一種反映。

當(dāng)時我還不太明白母親的意思,很久以后,我才體悟到她話語里的深意。一粒扣子雖不起眼,卻能給貧苦的生活帶來驚喜;一粒扣子雖小,卻是一個人精神風(fēng)貌最直觀的體現(xiàn)。扣好每一粒扣子,認(rèn)真地對待每一個普通的日子,會讓每一天都更美好。

如今,手工縫制的衣服幾乎退出了人們的日常生活,很多衣服的扣子也被更方便快捷的拉鏈所取代。我卻總覺得在穿沒有扣子的衣服時,少了那么一點(diǎn)莊重,少了一點(diǎn)可以思考與沉淀的時間。