剖情析采:論學(xué)生書法美育體驗(yàn)中的情感轉(zhuǎn)向

摘 要:對于教育場域的書法美育而言,審美與技術(shù)誰先誰后的討論是施教者發(fā)問的口吻,皆著眼于書法學(xué)科化教研。對于學(xué)生而言,在書法美育體驗(yàn)行動(dòng)中,獲得什么樣的情感喚起、情感推動(dòng)力、情感轉(zhuǎn)向則為“為誰培養(yǎng)人、培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人”回答題中之義。以剖情析采為前提,彌補(bǔ)技能導(dǎo)向教學(xué)存在的不足,引導(dǎo)學(xué)生在書法美育體驗(yàn)中,強(qiáng)化認(rèn)知、情感、行為內(nèi)循環(huán),并通過教師話語體系創(chuàng)新達(dá)到情感認(rèn)同,從而有意愿從事書法美的傳承與創(chuàng)造。

關(guān)鍵詞:情感轉(zhuǎn)向;書法美育;傳播質(zhì)效

基金項(xiàng)目:本文系2024年海南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題(思政專項(xiàng))、“高校書法通識(shí)課程思政話語體系構(gòu)建”(Hnsz2024-41)研究成果。

一、四海同音為情感載體

蔡元培認(rèn)為:“書寫藝術(shù),多指用筆寫字的藝術(shù),分為硬筆和軟筆兩種。是一種文字表現(xiàn)的藝術(shù)形式。”同時(shí),他在《美育與人生》一文中提出:“人人都有感情,而并非都有偉大而高尚的行為,這由于情感推動(dòng)力的薄弱。要轉(zhuǎn)弱而為強(qiáng),轉(zhuǎn)薄而為厚,有待于陶養(yǎng)。陶養(yǎng)的工具,為美的對象;陶養(yǎng)的作用,叫做美育。”陶養(yǎng)情感推動(dòng)力的美育思想說明了情感在知行當(dāng)中的重要地位。

書法美育的首要情感是深厚的民族血脈、文化根脈。學(xué)生在書法美育體驗(yàn)中,以歷史向度為情感喚起,最容易引發(fā)情感共鳴。《莊子·人世間》載:“為人之所為者,人亦無疵焉,是之謂與人為徒。成而上比者,與古為徒。”此處“與古為徒”說明情感共鳴有強(qiáng)弱之分。從情感強(qiáng)度分析說明,情感喚起時(shí)的強(qiáng)弱,關(guān)鍵在于對所接受事物“價(jià)值率高差”的判斷,以費(fèi)希納定律解釋,當(dāng)情感強(qiáng)度與價(jià)值率高差的對數(shù)成正比時(shí)①,更容易通過大范圍的信息獲取引發(fā)情感共鳴。

書法美育的情感動(dòng)力是對經(jīng)典的傳承保護(hù)、繼承發(fā)揚(yáng)。學(xué)生在書法美育體驗(yàn)中,以傳承使命為情感動(dòng)員最容易形成情感動(dòng)力。《郎潛紀(jì)聞·卷九》:“蓋真儒志業(yè),命世經(jīng)綸,薪盡火傳,淵源有自云。”知其源、解其意,則學(xué)有淵源、筆有出處。通常情感強(qiáng)度會(huì)隨時(shí)間變化而衰減,這是因?yàn)檎蚯楦袝?huì)驅(qū)使人不斷向該事物增加價(jià)值投入,付出精力和欲望,負(fù)向情感會(huì)驅(qū)使人不斷減少價(jià)值投入規(guī)模,所以促使書法在學(xué)生美育體驗(yàn)中活化傳承的關(guān)鍵在于正向情感引導(dǎo)。

書法美育的情感轉(zhuǎn)向是當(dāng)下的文化使命、時(shí)代使命。書法事業(yè)的發(fā)展和繁榮能顯著推進(jìn)語言文字推廣和普及,也能以文化人、以文育人,形成“知行培元”。在當(dāng)下全球化場域中,語言及其背后的文化競爭極為突出。一方面強(qiáng)調(diào)民族文化認(rèn)同的主體性和獨(dú)特性,書法美育需要傳承擔(dān)當(dāng);另一方面又要有效通過文化認(rèn)同處理好主體間性和包容性,書法還要有對外交流、平等交換、激烈交鋒的“軟實(shí)力”。全球化和民族文化身份在當(dāng)代是一個(gè)不斷被討論的問題[1]。書法以文字為基礎(chǔ),爭取到了作為當(dāng)代藝術(shù)的合法身份,比起其他藝術(shù)形式,書法在承載講好中國故事、表達(dá)中國態(tài)度的時(shí)代使命方面有著無可比擬的情感優(yōu)勢。

二、認(rèn)知行為與陶養(yǎng)方式

美的對象最能引起情感認(rèn)知。在中國美學(xué)范疇中有一個(gè)重要特質(zhì)為“興”,“興”是客觀事物對于主體情感的喚起,這種喚起是在偶然的契機(jī)中發(fā)生的。感物(刺激Stimulate)而發(fā)(反應(yīng)Reaction),即為“興”(行為Behavior)也[2]。

行動(dòng)研究強(qiáng)調(diào)教學(xué)行為與科學(xué)研究相結(jié)合,從參與者行動(dòng)所做的反思來看,具有行動(dòng)中認(rèn)知、行動(dòng)中反思(reflection-in-action)、對行動(dòng)進(jìn)行反思(reflection-on-action)三種類型。學(xué)生書法美育體驗(yàn)情境的行動(dòng)研究,首先啟動(dòng)的行為為“看”,對應(yīng)情感體驗(yàn)過程為“認(rèn)知”。當(dāng)前書法美育的審美與技術(shù)之爭,過分強(qiáng)調(diào)了帶給學(xué)生以“美的刺激”,但無法從根源解決學(xué)生“無感”問題。

為提倡行動(dòng)中反思,其次啟動(dòng)的行為為“寫”,在書法美育體驗(yàn)中為“臨摹”,對應(yīng)情感體驗(yàn)過程為“感—興”。學(xué)生在臨摹體驗(yàn)中,就成了實(shí)踐脈絡(luò)中的一位研究者,這種研究者不僅僅依靠現(xiàn)存的理論來處理問題,而是針對一個(gè)獨(dú)特的情境來思考問題,并且他的思考不會(huì)脫離實(shí)踐事物。這時(shí),學(xué)生在臨摹體驗(yàn)中將獲得兩種實(shí)踐結(jié)果,一是“恰當(dāng)?shù)呐R摹”,二是“不恰當(dāng)?shù)呐R摹”,無論哪種,教師都需針對教學(xué)情境進(jìn)行反思式交談。

康德把人的活動(dòng)分為三個(gè)層次進(jìn)行批判:認(rèn)知、實(shí)踐和判斷。認(rèn)知主要涉及主體接受能力,實(shí)踐主要涉及主體的意志力,判斷主要涉及主體的情感。在學(xué)生書法美育體驗(yàn)過程中,看和寫即完成了認(rèn)知、實(shí)踐兩個(gè)基礎(chǔ)層次。在《判斷力批判》中,美的鑒賞力如康德所說是無利害性的開始,通過邏輯的層層推演,進(jìn)入理性壓倒性的崇高,最后導(dǎo)向人的目的,即目的論判斷力批判[3],這就說明,鑒賞力不能僅停留在認(rèn)知和實(shí)踐階段。

最后需引導(dǎo)學(xué)生對書法美育體驗(yàn)行動(dòng)本身進(jìn)行反思,啟動(dòng)的行為為“思”,對應(yīng)情感體驗(yàn)過程為“興—起”。書法是以特殊材料(筆、墨、紙、硯)為媒介,但體驗(yàn)門檻較低的藝術(shù)形式。學(xué)者沈鵬曾說“書法的形式即內(nèi)容”,所以書法作為美育體驗(yàn)行動(dòng)容易得到普及推廣,但同時(shí)沈鵬也補(bǔ)充道“書法是有意味的形式”[4]。因此,引導(dǎo)學(xué)生對書法美育體驗(yàn)的行動(dòng)意味進(jìn)行反思,這么做雖然減緩了學(xué)生作為體驗(yàn)者的行動(dòng)速度,也干擾了他們在例行式行為思考的流暢性,但催化了學(xué)生對自己行動(dòng)目的的細(xì)微分析,有利于他們從評(píng)價(jià)到調(diào)整,保持學(xué)習(xí)效果呈螺旋上升態(tài)勢。

基于“認(rèn)知—行為—情感”正向循環(huán)理念的學(xué)生書法美育體驗(yàn)自測與評(píng)價(jià)體系,如表1所示。

三、課程建構(gòu)與話語體系

教師在構(gòu)建學(xué)生認(rèn)知、行為和情感正向循環(huán)的同時(shí),學(xué)生也反向助推了教師對課程進(jìn)行“情境化、結(jié)構(gòu)化”的優(yōu)化建構(gòu),形成內(nèi)容更為成熟、循環(huán)更為緊密、行為更為得當(dāng)?shù)膬?yōu)質(zhì)課程話語體系。

“《詩》文宏奧,包韞六義,毛公述《傳》,獨(dú)標(biāo)‘興體;豈不以‘風(fēng)通而‘賦同,‘比顯而‘興隱哉?故‘比者,附也;‘興者,起也。”比肩《詩》文宏奧,書體大略可分為篆、隸、草、楷、行,傳移形式可分為摩崖、墓志、碑碣、文稿、信札等,風(fēng)格區(qū)別可分為圓渾樸厚、鋒利峭拔、縱橫使轉(zhuǎn)、開合欹正等。“興者,起也”如何在課程話語體系建構(gòu)中體現(xiàn)螺旋上升態(tài)勢,同樣對學(xué)生書法學(xué)習(xí)正向判斷產(chǎn)生重要影響。

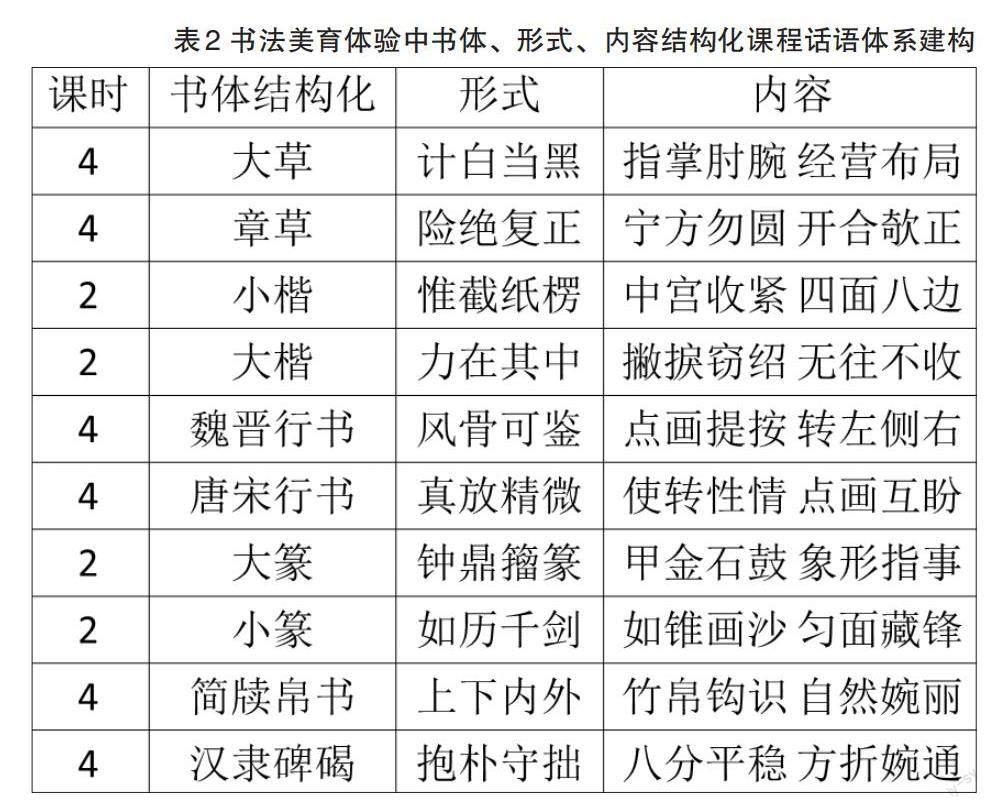

如表2所示,筆者主張書法美育體驗(yàn)過程以草書為課程結(jié)構(gòu)開端,相對應(yīng)的話語體系與之配套。草書以布局為本,兼顧筆墨、方圓問題;楷書以欹正為本,兼顧開合、松緊問題;行書以互盼為本,兼顧粗細(xì)、使轉(zhuǎn)問題;篆書以質(zhì)量為本,兼顧急緩、氣勢問題;隸書以姿態(tài)為本,兼顧婉通、樸拙問題。

孔子曾用“君子不器”表達(dá)了因材施教的觀點(diǎn),并以“游于藝”指出了自我改善和自我升華的重要性,即個(gè)體在認(rèn)知、情感、行為作用下重視自我的可變性。班杜拉(Albert bandura)提出自我效能概念,在社會(huì)認(rèn)知取向的動(dòng)機(jī)研究中,自我的動(dòng)態(tài)特性和動(dòng)機(jī)過程的情境變量得到重視。把自我看作一個(gè)有組織的構(gòu)念(constructs)系統(tǒng)(圖1),并細(xì)致地分析自我知識(shí)結(jié)構(gòu)。美國心理學(xué)家卡羅爾·德韋克(Carol S.Dweck)在構(gòu)念系統(tǒng)基礎(chǔ)上提出意義(meaning)系統(tǒng),認(rèn)為通過支配和調(diào)節(jié)自己的思想、情感和行為,人們可以彌補(bǔ)自身不足,解決自身問題,從而不斷進(jìn)步、完善自我,同時(shí)影響自我以發(fā)展的眼光看待事物。

如圖1所示,學(xué)生通過書法美育構(gòu)念系統(tǒng),能夠不斷向內(nèi)進(jìn)修、完善自我。德韋克把自我改善和自我升華區(qū)分為實(shí)我(entity)理論和增我(incremental)理論兩種基本類型[5]。恰好對應(yīng)書法美育完整體驗(yàn)的酌古臨摹(模仿、學(xué)習(xí))、斟今創(chuàng)作(完善、創(chuàng)造),實(shí)現(xiàn)內(nèi)修、外化雙循環(huán)。

德韋克等人圍繞自我理論建構(gòu)其動(dòng)機(jī)模型,其基本內(nèi)涵是:不同的自我理論致使人們具有不同的目標(biāo)取向[6],并對活動(dòng)(這里指書法美育體驗(yàn)行動(dòng))的結(jié)果有著不同的歸因,進(jìn)而對事件(這里指學(xué)生書法能力內(nèi)修外化過程)做出不同的認(rèn)知、情感和行為反應(yīng)。在書法美育體驗(yàn)中,分析什么樣的歸因能夠促使學(xué)生產(chǎn)生強(qiáng)烈的內(nèi)修外化行為,即為說明非穩(wěn)定歸因情感的重要性。

四、情理兼修與情感轉(zhuǎn)向

從日常場域分析美育情境,有“一高三低”的特點(diǎn):學(xué)生期望值(vitality)高,但目的繁雜(complexity)、需求不明(uncertainty)、意義模糊(ambiguity)。具體來說,學(xué)生對書法美育體驗(yàn)不會(huì)只考慮其存在而不考慮其意義,正相反,學(xué)生會(huì)通過意義幾何、價(jià)值幾何預(yù)判自己即將投入的精力。

從實(shí)我角度來看,學(xué)生的期望與目的能夠達(dá)成內(nèi)修歸因:通過書史、書體學(xué)習(xí),理解書法背后的歷史向度;通過書法經(jīng)典臨摹,掌握一定的書寫技巧;從歷史所感向文化所發(fā),激起自我傳承使命。

從增我角度來看,學(xué)生的使命感進(jìn)一步升華至外化欲望:在傳承使命促使下,學(xué)生更加有意愿彌補(bǔ)自身不足,解決自身問題,從而不斷進(jìn)步、完善自我,同時(shí)以文化發(fā)展觀的眼光看待書法美育。

如圖2所示,書法美育意義系統(tǒng)中各歸因要素間在互動(dòng)中疊加,互動(dòng)后延伸。如美國心理學(xué)家維納(Bernard Weiner)認(rèn)為歸因分為三個(gè)維度:一是內(nèi)部歸因(internal attribution),二是外部歸因(external attribution),三是非穩(wěn)定性歸因(un-stability attribution)。學(xué)生在書法美育體驗(yàn)正向循環(huán)中(從傳承使命到時(shí)代使命之間)存在非穩(wěn)定因素。

首先,學(xué)生在書法美育歷史根基(認(rèn)知)—經(jīng)典臨摹(行為)—傳承使命(情感)互動(dòng)疊加中,使得情感向情理兼修轉(zhuǎn)向。

理論上講,從歷史所感向文化而發(fā)所衍生的“傳承使命”是情感與理性連續(xù)的統(tǒng)一體,體現(xiàn)了情感向理性情感的升華[7]。而且這種情感不僅僅是純粹個(gè)人化的情感,更是擁有共同信仰、地緣性具體事物、歷史記憶、民俗節(jié)慶等切身體驗(yàn)的情感共同體[8]。

在實(shí)際運(yùn)用中,對具備共同書學(xué)記憶和認(rèn)識(shí)的學(xué)生,通過大量的歷史向度刺激和書體美感刺激,能夠提升學(xué)生對待書法文化根脈的理性情感。

μ=Kmlog(1+?P) (5-23)? ? ? ? ?(1)

Y=α? +α?D+εγ ?? ? ? ? ?(2)

Y=β0+β1D+β2M+εγ ? (3)

M=γ0+γ1D+εM? ? ? ? ?(4)

(1)式書法美育內(nèi)修情感強(qiáng)度μ受大量的書史和美感?P影響明顯。(2)式書法美育內(nèi)修情感歸因D對傳承使命Y產(chǎn)生一定因果影響。這就意味著越是大量的、連續(xù)的、新鮮的信息刺激、知識(shí)更新,越有利于學(xué)生體驗(yàn)獲得感,從而搭建“知行培元”的內(nèi)修結(jié)構(gòu)。

通過行動(dòng)中反思,學(xué)生在結(jié)構(gòu)式書法美育構(gòu)念系統(tǒng)中連續(xù)性(continued)刺激和推動(dòng)作用下完善自我,在實(shí)我的內(nèi)修循環(huán)中,逐步在“六書”的象形、指事、會(huì)意、形聲、轉(zhuǎn)注和假借之美,“五體”的篆、隸、草、楷、行之美,“學(xué)而”的溫、良、恭、儉、讓之間,建立起“文質(zhì)彬彬”的品味、品行、品格。

因此推論,學(xué)生在書法美育體驗(yàn)中,由歷史所感向文化而發(fā)的連續(xù)性刺激,能夠帶來情感向情理兼修的情感轉(zhuǎn)向。

其次,學(xué)生在書法美育文化根脈(認(rèn)知)—當(dāng)代創(chuàng)造(行為)—文化認(rèn)同(情感)互動(dòng)延伸中,帶來使命意愿向擔(dān)當(dāng)行為的情感轉(zhuǎn)向。

文化自信是人們在心理上對本國家和本民族的文化歷史、文化傳統(tǒng)、文化價(jià)值的產(chǎn)生認(rèn)同感和自豪感。情感所趨,擔(dān)當(dāng)所為,書法美育為學(xué)生搭建了通往中華傳統(tǒng)文化博大精深之處的有效途徑,又從能力培養(yǎng)角度,為學(xué)生搭建了創(chuàng)造實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化當(dāng)代價(jià)值的高速公路。

對行動(dòng)的反思、學(xué)生對傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)和當(dāng)代價(jià)值轉(zhuǎn)化的細(xì)微分析如表3,說明價(jià)值反饋*是中介變量,是結(jié)果變量的重要影響因素。

價(jià)值反饋1:觀眾可以通過學(xué)生書法美育成果感受到傳統(tǒng)文化之美。

價(jià)值反饋2:觀眾難以通過學(xué)生書法美育成果感受到傳統(tǒng)文化之美。

結(jié)果變量1:學(xué)生有意愿轉(zhuǎn)向?qū)鹘y(tǒng)文化的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。

結(jié)果變量2:學(xué)生無意愿轉(zhuǎn)向?qū)鹘y(tǒng)文化的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。

最后,學(xué)生在書法美育文化自信(認(rèn)知)—對外交流(行為)—家國認(rèn)同(情感)延伸疊加中,形成使命擔(dān)當(dāng)和“家國情懷”的雙向建構(gòu)。

嚴(yán)格地說,我們無法憑借外在的強(qiáng)制,或依靠宣傳說教來獲得家國認(rèn)同。我們可從自己的心智中獲得證據(jù)來確認(rèn)自己的家國認(rèn)同,并使自己作為共同體的一員對“家國情懷”做出判斷[9]。

從審美心理分析角度,我國自古以來就有以物托情、言志抒情的審美心理。如叔本華(Arthur Schopenhauer)所說,在審美活動(dòng)中,創(chuàng)造者和觀看者都“奉獻(xiàn)出自己的力量”[10],語言文字是言志所托,文化根基、民族根基、歷史根基是力量之源。書法美育是逐漸修化的過程,美育的目的在于引導(dǎo)學(xué)生對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化進(jìn)行深入的審美情感培養(yǎng)、創(chuàng)造力培養(yǎng)、文化修為培養(yǎng),繼而在獨(dú)立冷峻的文化對立面前,融入溝通語境,深刻表達(dá)中國聲音。

從社會(huì)功能角度來看,書法是語言文字書寫的藝術(shù)。文以載歌、文以載道是兩種不同的創(chuàng)作觀。如王國維提出的美學(xué)境界說,既說明了藝術(shù)可以自娛,又說明了藝術(shù)能夠?qū)Υ髿v史、大事件、大觀念進(jìn)行記載和展示。也如宗白華提出的,藝術(shù)家以心靈映射萬象,代山川而立言。再如南朝謝赫《古畫品錄》:“圖繪者,莫不明勸戒,著升沉,千載寂寥,披圖可鑒。”

其實(shí),無論從審美心理角度還是從社會(huì)功能角度來看,都反復(fù)說明書法美育與家國民族情感的關(guān)聯(lián)。學(xué)生通過語言文字書寫、集體記憶鉤沉、文化自信判斷,不斷啟迪書法與語言文字的互文性情感延伸,和書法在對外交流中的傳播影響觀念生成,是書法美育體驗(yàn)帶給學(xué)生的情感指向。同時(shí),書法與語言文字的互文性思考所帶來的傳播質(zhì)效研究是本文后續(xù)研究的方向。

注釋:

①費(fèi)希納定律,感覺強(qiáng)度與刺激強(qiáng)度的對數(shù)成正比:μ=Kmlogl+C。其中,Km、C為常數(shù),μ為感覺強(qiáng)度,l為刺激強(qiáng)度;選取一定的刺激強(qiáng)度單位:μ=Kmlog(1+l) 。當(dāng)l→∞時(shí),μ≈Kmlogl,感覺強(qiáng)度與刺激強(qiáng)度的對數(shù)成正比;為提升刺激強(qiáng)度,可擴(kuò)大獲取信息量(此處指書法美育課堂上大量的、連續(xù)的、新鮮的信息刺激、知識(shí)更新);突出情感強(qiáng)度與價(jià)值率高差關(guān)系:μ=Kmlog(1+?P)。其中,Km為強(qiáng)度系數(shù),?P為價(jià)值率高差,μ為情感強(qiáng)度。

參考文獻(xiàn):

[1]翟愛玲.全球化與民族文化身份認(rèn)同:二十年來中國書法思潮的回顧[J].文藝爭鳴,2004(4):68-70.

[2]張晶.“感興”:情感喚起與審美表現(xiàn)[J].文藝?yán)碚撗芯浚?008(2):99-105.

[3]杜衛(wèi).情感體驗(yàn):美育的根本特征:當(dāng)代中國美育基礎(chǔ)理論問題研究之四[J].美育研究,2020(3):5-10.

[4]李庶民.對“形式即內(nèi)容”的再認(rèn)識(shí)[J].中國書法,2016(12):146-147.

[5]DWECK C S. Motivational processes affecting learning [J].American Psychologist,1986(10):1 040-1 048.

[6]唐本鈺,張承芬.自我理論研究及其對教育的啟示[J].心理學(xué)探新,2005(2):22-25.

[7]彭茜.論國家認(rèn)同的“情感轉(zhuǎn)向”及其教育意蘊(yùn)[J].西北師大學(xué)報(bào),2022(1):69-79.

[8]BURKITT I. Emotions and social relations[M]. London: Sage,2014:207.

[9]曹婧.共同體感覺的培育與國家認(rèn)同教育的可能路徑[J].湖南師范大學(xué)教育科學(xué)學(xué)報(bào),2017(3):26-31.

[10]鄧慶安.叔本華[M].長春:東北師范大學(xué)出版社,2020:227.

作者簡介:

魏鵬舉,博士,海南大學(xué)國際傳播與藝術(shù)學(xué)院講師。研究方向:美術(shù)與書法。