瞬態(tài)電磁環(huán)境下電子信息系統(tǒng)的敏感指標設計研究

孫欣萌

(中國汽車工程研究院股份有限公司,重慶 401122)

引言

電磁敏感度指的是在存在電磁騷擾的情況下,描述承受電磁干擾的一種性能,即它們在一定電磁環(huán)境下,按一定要求正常工作的性能。瞬態(tài)電磁環(huán)境具有高能量(場強可達數十萬V/m)、寬頻帶(能量分布頻帶寬)、陡上升(上升沿可達納秒級)、大空域(作用范圍可達上千公里)等特點。瞬態(tài)電磁環(huán)境主要以能量的形式影響電子信息系統(tǒng)的正常工作。按耦合方式分類,主要可分為“前門”耦合和“后門”耦合兩種方式。①“前門”耦合。主要通過電子信息系統(tǒng)天線接收產生的干擾;②“后門”耦合。主要通過電子信息系統(tǒng)殼體、孔縫、線纜產生的干擾,電子信息系統(tǒng)內一般含有多個模塊,各模塊之間主要靠線纜進行數據傳遞和信息交互,瞬態(tài)電磁環(huán)境通過在線纜處的耦合電壓/電流,對線纜連接處的模塊產生影響,影響電子信息系統(tǒng)的正常運行。按耦合途徑分類,主要可分為天線耦合、殼體耦合和線纜耦合三種耦合方式。通過天線、孔縫耦合進入的場大多以輻射敏感的方式影響系統(tǒng),通過線纜耦合進入的場大多以傳導敏感的方式影響系統(tǒng)[1-3],導致電子信息系統(tǒng)在瞬態(tài)電磁環(huán)境作用下極易出現(xiàn)電磁敏感甚至電磁毀傷,因此瞬態(tài)電磁環(huán)境下電子信息系統(tǒng)的電磁敏感性分析及電磁敏感性指標設計越來越成為研究的熱點和難點。

目前對瞬態(tài)電磁環(huán)境下電子信息系統(tǒng)的電磁敏感性分析主要是通過試驗及數值仿真的方式開展,并形成了一系列試驗標準,如GJB 151B-2013,MIL-STD-461G,MIL-STD-464D 等。數值仿真主要集中在電磁仿真算法研究,如矩量法[4]、有限元法[5]、時域有限差分法[6]、多導體傳輸線法[7]以及一些混合算法[8]等。同時,國內研究團隊從瞬態(tài)電磁環(huán)境效應及電磁防護等方面開展了大量的研究工作。中國艦船研究所的范昕等人對艦船常見電子信息系統(tǒng)的傳導干擾作用機理、建模與預測開展研究[9]。解放軍某部隊的李超等人通過研究,為我國水面艦船的強電磁脈沖防護標準制訂提供技術支撐[10]。中國艦船研究設計中心鄭生全等人根據艦船平臺電子信息系統(tǒng)對強電磁脈沖威脅與防護要求,提出了艦船平臺電子信息系統(tǒng)對強電磁脈沖的防護要求[11]。

本文在現(xiàn)有研究的基礎上,提出了一種瞬態(tài)電磁環(huán)境下電子信息系統(tǒng)的敏感指標設計新方法,支持對設備互連線纜和接收機的敏感度進行設計,以保證其在瞬態(tài)電磁環(huán)境下的生存特性,有抵御給定的電磁環(huán)境干擾的能力,并有一定的安全余量。

1 瞬態(tài)電磁環(huán)境下電子信息系統(tǒng)的敏感指標設計方法整體流程

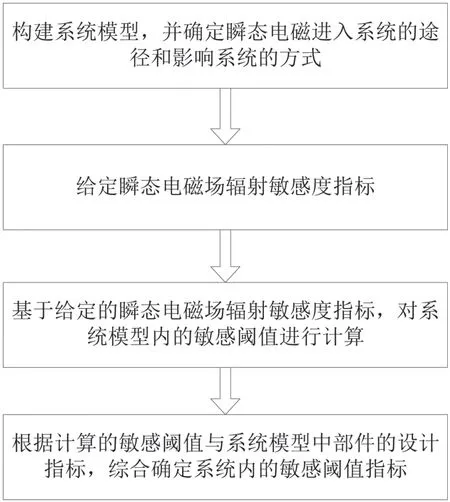

本文所提方法整體流程如圖1 所示。

圖1 瞬態(tài)電磁環(huán)境下電子信息系統(tǒng)的敏感指標設計方法流程

主要包括以下步驟:

1)構建系統(tǒng)模型,并確定瞬態(tài)電磁進入系統(tǒng)的途徑和影響系統(tǒng)的方式。其中系統(tǒng)模型包括帶有孔縫的系統(tǒng)外殼,系統(tǒng)外殼上設置有天線,系統(tǒng)外殼內設置有多個設備;設備包括通過射頻線與天線連接的接收機,以及通過線纜互連的接收設備,線纜包括信號線和控制線。瞬態(tài)電磁環(huán)境通過前門耦合和后門耦合兩種途徑進入系統(tǒng),前門耦合是指通過天線進入系統(tǒng),并對與天線連接的接收機產生影響;后門耦合是指通過孔縫進入系統(tǒng),在線纜上產生耦合效應,對通過線纜互連的接收設備產生影響。

2)給定瞬態(tài)電磁場輻射敏感度指標。瞬態(tài)電磁場輻射敏感度指標針對的是整個系統(tǒng)承受的瞬態(tài)電磁環(huán)境的能力,通過GJB 151B 中規(guī)定的RS105 試驗獲得或直接預先設定;

3)基于給定的瞬態(tài)電磁場輻射敏感度指標,對系統(tǒng)模型內的敏感閾值進行計算;

4)根據計算的敏感閾值與系統(tǒng)模型中部件的設計指標,綜合確定系統(tǒng)內的敏感閾值指標。

2 電磁敏感指標設計模型

在瞬態(tài)電磁環(huán)境通過后門耦合的方式進入系統(tǒng)外殼內部時,系統(tǒng)外殼內部的電磁環(huán)境輻射量值如下:

式中:

PE內—系統(tǒng)內部電磁場環(huán)境指標,單位:dBV/m;

PE外—系統(tǒng)總體設計指標,單位:dBV/m;

L—殼體屏蔽效能,單位:dB。

殼體內部電磁環(huán)境在線纜上產生耦合效應,通過線纜端口流入接收設備內部,并與線纜長度、布局以及離地高度密切相關,通過線纜產生的干擾主要分為共模干擾和差模干擾,“共模”和“差模”是電壓或電流在傳輸導線中的兩種形式,通常是基于干擾電流在電纜上流動路徑進行分類的。共模電流(Common Mode Current)是指在電路中同時流過兩個導體(通常是電纜、線路或導體對)的電流,且它們方向相同。這些共模電流可能源自設備內部因素,也可能是外部設備因素對電纜的影響所致。它不會在正常電路中產生有用的信號,而是可能導致干擾和噪音。共模電流的存在可能會影響系統(tǒng)的性能,特別是在對信號質量要求較高的應用中。

外界因素在電纜上產生的共模電流并不會對電路產生影響,但如果在電路不平衡的情況下,共模電流會轉變?yōu)殡娐份斎攵说牟钅k妷海藭r,會對電路產生一定的影響。

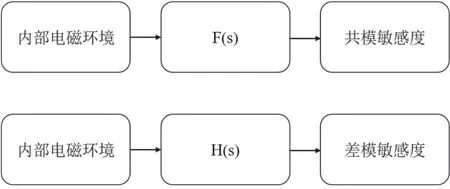

為分解該線纜電磁兼容指標,需要建立內部場與線纜共模耦合效應關系函數F(s) ,以及內部場與線纜差模耦合效應關系函數H(s) ,如圖2 所示。F(s)、H(s)可以通過仿真或試驗測試的方法獲得,在實際應用過程中將其作為預先測定好的已知函數。

圖2 線纜共模、差模耦合效應關系圖

再據此計算出線纜共模電流和差模電壓:

式中:

E內—系統(tǒng)內部場環(huán)境場強,根據 PE內=20lg E 計算得到,單位V/m。

將共模電流和差模電壓的敏感閾值轉換為dB 的形式,并留6 dB 的設計余量,得到線纜共模電流和差模電壓的敏感閾值:

在瞬態(tài)電磁環(huán)境通過后門耦合的方式進入系統(tǒng)外殼內部時,輻射場在與天線連接的射頻線上產生耦合效應,通過射頻端口注入系統(tǒng)外殼內部的接收機,通過建立場環(huán)境與射頻線的耦合效應關系函數H′(s) ,H′(s)通過仿真或試驗測試的方法獲得。在實際應用過程中將其作為預先測定好的已知函數,計算得到端口感應電壓:

式中:

E外—瞬態(tài)電磁場輻射敏感度指標,表征系統(tǒng)外的瞬態(tài)電磁環(huán)境。

令R 為射頻線端口等效負載,即端口負載的功率為:

式中:

根據敏感閾值S端口=10 lgP端口,留有6 dB 的設計余量,由此推出天線接收機敏感閾值S:

式中:

S端口—天線端口功率,單位:dBm;

fdown—接收天線的頻率下限;

fup—接收天線的頻率下限;

felse—[fdown,fup]之外的頻帶;

φf—設備在測試頻帶ftest抑制度。

通過仿真或試驗測試的方法,可以對所提天線接收機敏感閾值S 推導模型進行準確度分析。在仿真或試驗測試中,天線接收機敏感閾值S 主要通過載噪比(CNR)進行判斷,它對天線接收機系統(tǒng)內接收信號質量的好壞起著決定性作用。根據定義,載噪比是指載波信號中的有用信號功率Ps與噪聲(或干擾)功率Pn之比,即CNR=Ps/Pn。調制方式不同的接收機對載噪比的要求不同,但是檢波器輸入端都有一個門限值要求,即只有當接收系統(tǒng)的實際CNR 大于此門限值時接收信號的質量才能得到保證。

在接收機正常檢波的過程中,需要滿足一定條件:接收機的輸入端必須具備足夠的有用信號功率PSout(ωSI),使其大于檢波器所能檢測到的最小功率PSmin(ωSI)。除此之外,必須確保檢測設備所需的信噪比門限值CNRth不高于載波功率與干擾信號功率之比。這些條件是評估接收機靈敏度閾值的重要標準。

式中:

PJout(ωJI)—瞬態(tài)干擾信號在接收機進行變頻處理后,在檢波器輸入端的功率;

N—檢波器輸入端接收機的內部噪聲,對于某一特定接收機來說,其值相對穩(wěn)定在某一具體數值上。

若PSout(ωSI)<PSmin(ωSI),即在受到干擾的情況下,有用信號可能會受到嚴重減弱,導致接收機可能會失去有用的信息。若PSout(ωSI)≥ PSmin(ωSI),即當干擾信號的功率超過了檢波器所能檢測到的最小值時,這將導致產生虛假信號,可能導致接收機錯誤地觸發(fā)或誤動作。相反,若PSout(ωSI)/(PJout(ωJI)+N)<CNRth,即當有用信號的功率不足以進行正確解調時,接收機將無法準確解析有用信號。上述條件中任何一項不滿足,都可能導致接收機無法正常工作。

對于數字通信系統(tǒng),除了CNR 作為敏感判據外,還可以利用誤碼率(BER)作為判據,具體為:

式中:

MSout(ωSd)、MJout(ωJd)—檢波器輸出端有用信號、干擾信號的幅度;

MSmin(ωSd)—檢波器所要求的最小輸出幅度;

BERth—系統(tǒng)所能接受的最大誤碼率。

同理,上式中任何一項不成立,接收機都有可能無法正常工作。

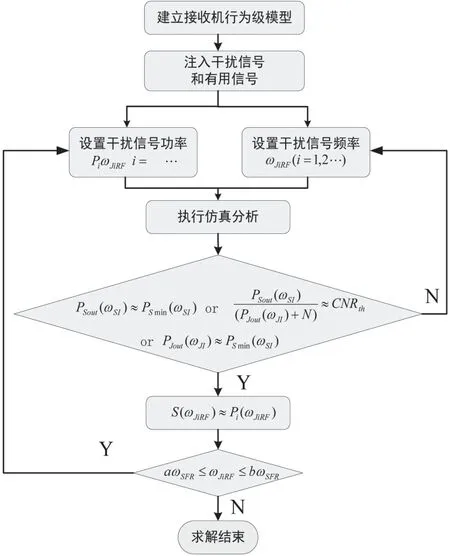

對于瞬態(tài)干擾信號與天線接收機敏感閾值之間的關系如圖3 所示,S(ωJiRF)表示瞬態(tài)干擾源作用下,接收機的敏感度閾值,ωJiRF干擾信號頻率,Pi(ωJiRF)表示干擾信號功率,PSout(ωSI)表示有用信號經過接收機變頻等處理后敏感端口處的功率值,PJout(ωJI)表示表示敏感端口處的干擾信號功率。

圖3 瞬態(tài)干擾信號與天線接收機敏感閾值關系分析流程

瞬態(tài)干擾信號與天線接收機敏感閾值關系分析具體步驟如下:

1)建立接收機行為級模型,在射頻輸入端注入有用信號和干擾信號,將干擾信號的功率Pi(ωJiRF)和頻譜ωJiRF設為變量,有用信號的功率設為最小可接收功率;

2)將頻率ωJiRF設為某一恒定值;

3)對干擾信號功率Pi(ωJiRF)進行調整,然后執(zhí)行仿真分析;

4)在敏感端口處,讀取有用信號功率PSout(ωSI)、干擾信號功率PJout(ωJI),計算CNR,判斷是否滿足敏感判據,若敏感判據中的任何一條的臨界等式成立,則判斷接收機敏感,進而執(zhí)行步驟5);否則執(zhí)行3);

5)保存4)中令敏感判據成立的干擾信號的功率并記做S(ωJiRF),同時記錄此時干擾信號的頻率;判斷干擾信號頻率是否在感興趣的頻率范圍內,如果不在,執(zhí)行步驟4);否則執(zhí)行步驟3);

仿真結束,根據5)所記錄的功率值和頻率值,得到天線接收機敏感閾值S。

對于連接系統(tǒng)外殼內接收設備的線纜,將計算得到的共模電流和差模電壓的敏感閾值標記為Ci,i=1,2,其中i=1 時,對應的Ci為PI;i=2 時,對應的Ci為PU;獲取線纜本身的敏感閾值Ki,其中i=1 時,對應的Ki表示線纜本身的共模電流敏感閾值;i=2 時,對應的Ki表示線纜本身的差模電壓敏感閾值;

獲取線纜本身的敏感閾值Ki的方式包括:

1)對線纜進行試驗,直接測試線纜共模電流和差模電壓的敏感閾值;若需要進行測試時,差模電壓的敏感閾值可以通過CS101 或CS106 測試進行獲取;共模電流敏感閾值可以通過CS114、CS115 或CS116 試驗進行獲取;

2)根據線纜情況,預先給定線纜共模電流和差模電壓的敏感閾值。

將Ci與Ki進行對比,取較為嚴苛的指標為瞬態(tài)電磁環(huán)境下系統(tǒng)的敏感設計指標Qi:

Qi=max(Ki,Ci),i=1,2

將敏感設計指標Qi作為最終的線纜敏感閾值指標;

對于通過射頻線與天線連接的接收機,設接收機自身在工作頻帶內靈敏度為L f,f∈[fdown,fup],其中,fdown與fup分別表示設備工作頻段的下限與上限;

給定接收機天線端子帶外響應抑制R f,f∈felse,由Lf與Rf綜合得到電子設備的接收機敏感閾值函數S′,如下式所示:

取S′和S 較為嚴苛的指標max(S,S′)為接收機敏感設計指標。

4 結語

隨著科學技術發(fā)展,瞬態(tài)電磁環(huán)境越來越成為影響電子信息系統(tǒng)正常工作的潛在威脅,面向實際應用場景,如何在電子信息系統(tǒng)設計研制階段進行電磁敏感指標設計對確保其正常使用尤為重要。本文從瞬態(tài)電磁環(huán)境作用于電子信息系統(tǒng)典型耦合通道(前門、后門)出發(fā),提出了一種瞬態(tài)電磁環(huán)境下電子信息系統(tǒng)的敏感指標設計方法,為電子信息系統(tǒng)抗瞬態(tài)電磁環(huán)境干擾提供了一種新的技術途徑與思路。