了不起的橋梁

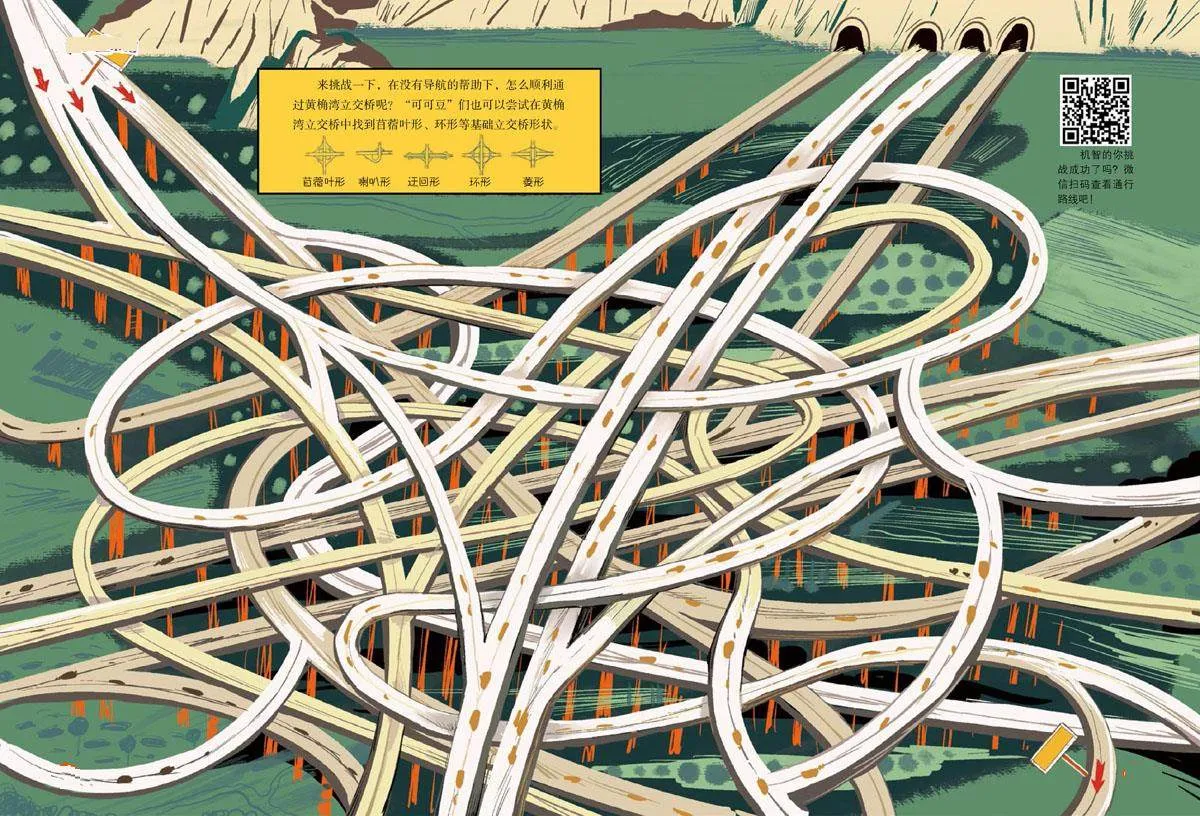

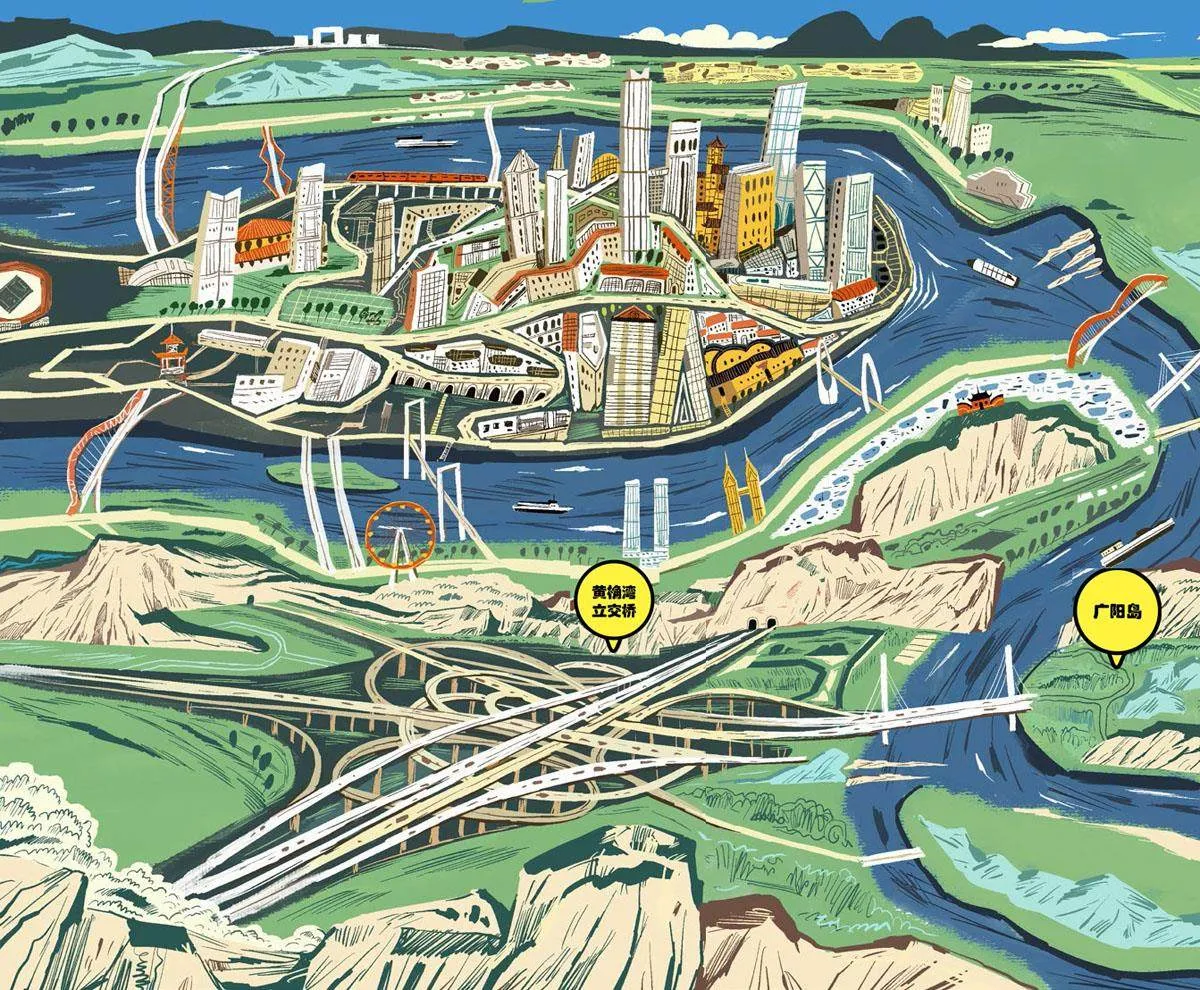

“可可豆”來編輯部打卡啦!正值春天,小酷龍決定帶他一起去廣陽島賞花。從位于重慶北邊的編輯部到南邊的廣陽島,要經過能讓導航都“失靈”的黃桷灣立交橋。他們是否能順利通過這座號稱“全國最復雜立交橋”的橋梁,準時到達目的地呢?

為什么要修建立交橋?

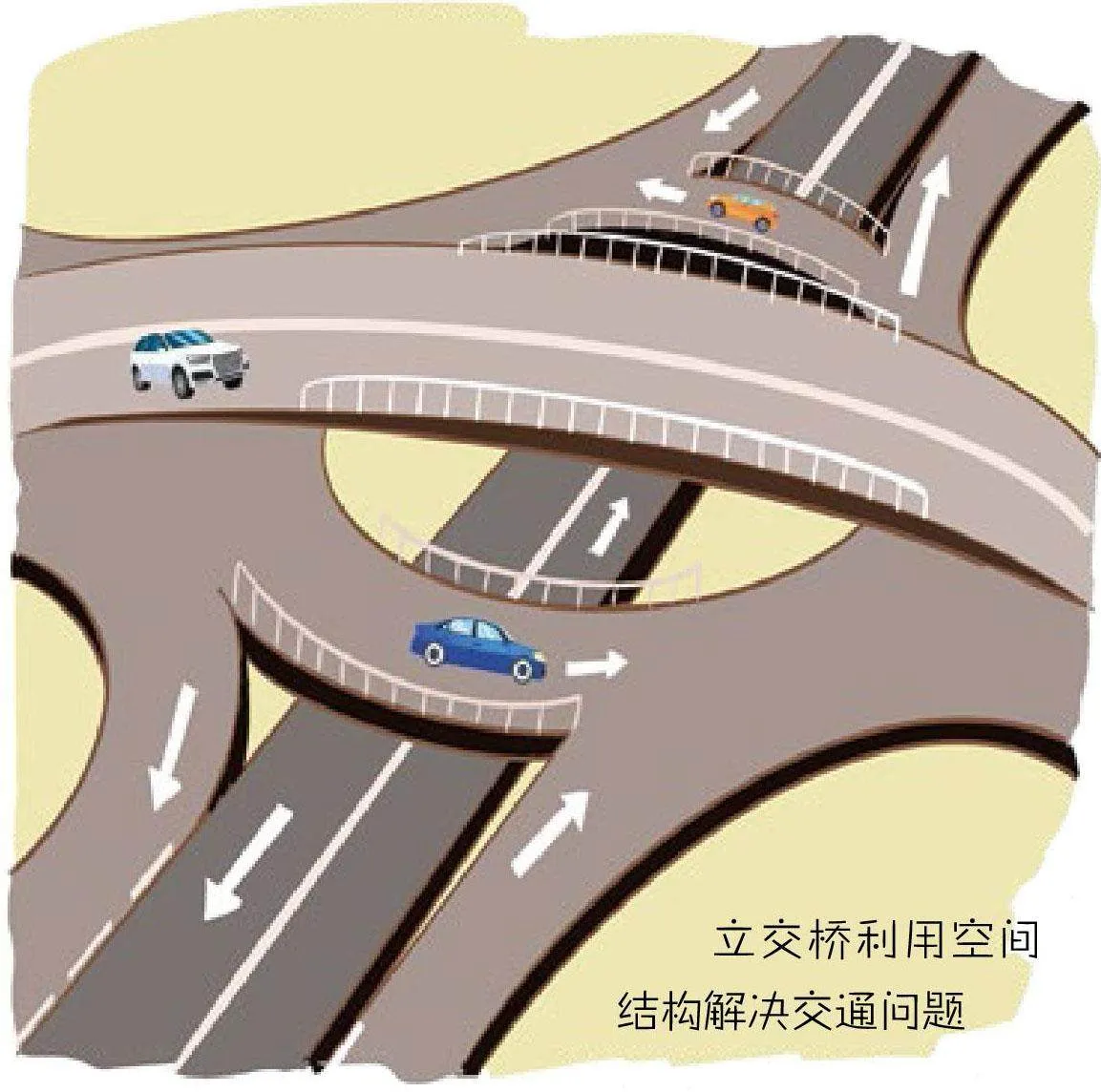

將空間立體化使用可以大大提高土地的利用效率。將各個方向的車流、人流合理分配,可以有效緩解交通擁堵,改善出行。大型的立交橋還可以起到交通樞紐的作用。

黃桷灣立交橋有多復雜?

重慶黃桷灣立交橋共5 層, 有20 個匝道,主線為雙向4 車道,連通8 個方向,橋的最高點距離地面37 米,相當于12 層樓的高度,被譽為重慶主城區最大、功能最強、結構最復雜的“樞紐型”立交橋。

小酷龍他們要去的廣陽島是什么地方?

廣陽島是長江上游面積最大的江心綠島,同時也是國家生態環境科普基地。

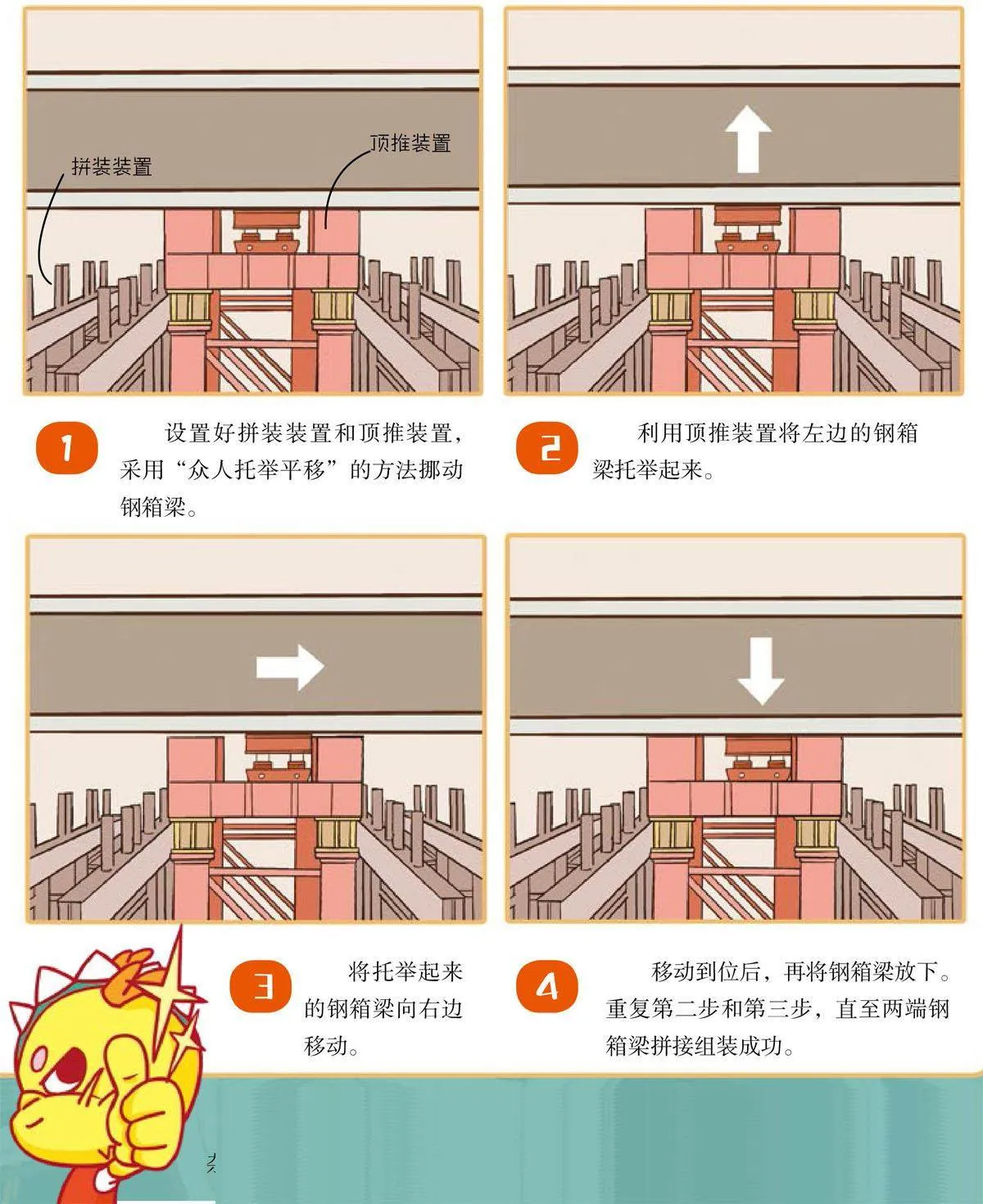

由于江河環繞,廣陽島成了天然的庇護所。考古學家發現,在新石器時期,這里就有了原始人類活動的痕跡。以漁獵為生的古代巴人就在此生存。

傳說,在與廣陽島隔江相望的涂山,大禹遇見了妻子涂山氏。

近代,廣陽島上還修建了西南地區第一個飛機場——廣陽壩機場。

但這個美麗的小島也曾面臨著過度開發的危機。如今在系統的生態修復技術的幫助下,廣陽島逐漸恢復了以往的生機。可以說,島上的一花一木、一草一石都經過了精心而科學的設計和布置。

不過,要說島上最厲害的科技,還得是“生態大腦”。大到一棵樹,小到一棵草,都會進入高精度模型當中,并以數字圖像的形式出現在電子屏幕上。

在遙感衛星、高精度激光雷達等先進設備的幫助下,“生態大腦”還能對動物、人類、建筑、空氣、水質、水流等進行全面動態監控,對監測到的數據進行智能分析。“生態大腦”能預測地質災害、火災、水災等,工作人員能據此及時采取相應的措施。

除此之外,“生態大腦”還有一個厲害的推演功能。只需要短短十幾秒,就能推演出一段時間后島上同一片區域在不同種植方案下植被的不同面貌,甚至可以精確推演出樹木的高度、直徑、碳儲量等信息。

不過,從北邊出發去廣陽島,還得經過黃桷灣立交橋這一大型交通樞紐。重慶城區內為何要建立這樣的巨型立交橋呢?

重慶屬于典型的喀斯特地貌,地理環境特殊,地形相對狹窄,容易發生交通擁堵。

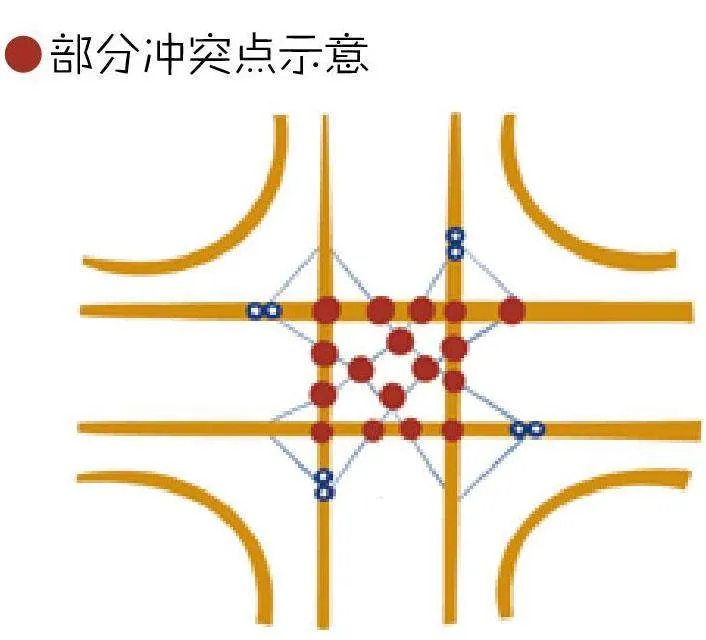

以平面十字路口為例,有4 個直行方向、8 個轉彎方向,車輛在這里進行分道、匯合、相交,形成眾多發生交通事故的潛在沖突點。一旦車流量增大,極易發生擁堵和事故。

因此,立交橋設計者們利用各種各樣的空間幾何圖形來建設立交橋,既要保證行車通暢,又要考慮地理位置、預算和技術問題。

如今的立交橋能建造得越來越高、越來越復雜,創新工藝必不可少。在黃桷灣立交橋的建設中,頂推工藝就是一大創新。

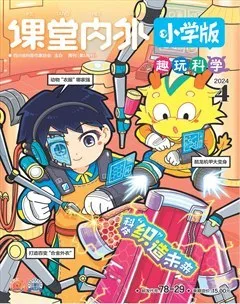

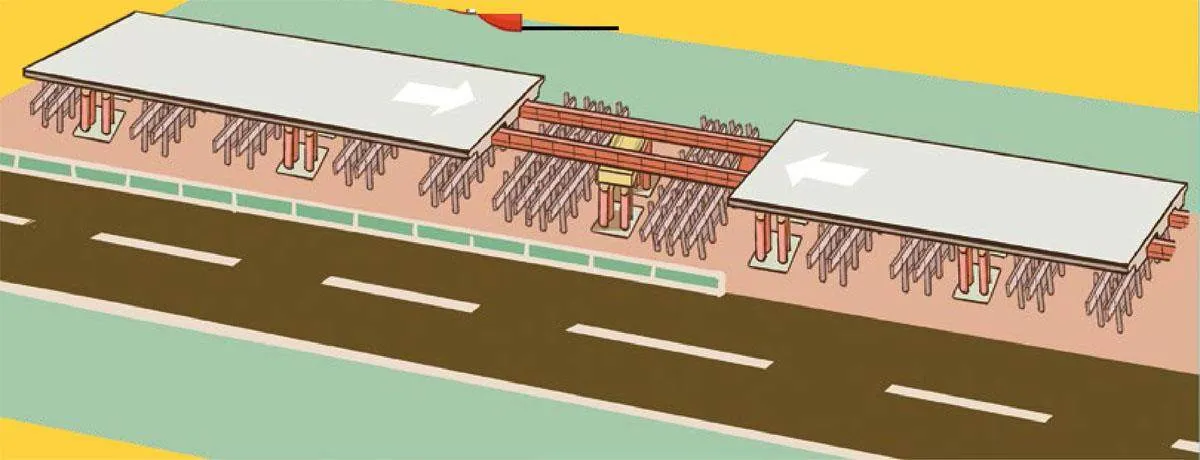

如何利用頂推工藝移動左邊的鋼箱梁,與右邊的鋼箱梁對接拼裝起來呢?

1設置好拼裝裝置和頂推裝置,采用“眾人托舉平移”的方法挪動鋼箱梁。

2利用頂推裝置將左邊的鋼箱梁托舉起來。

3將托舉起來的鋼箱梁向右邊移動。

4移動到位后,再將鋼箱梁放下。重復第二步和第三步,直至兩端鋼箱梁拼接組裝成功。

頂推工藝需要多組器械同時進行工作。簡單的一步,也需要精密又復雜的操作,建設立交橋可真不是一件簡單的事呢!