到大自然中去

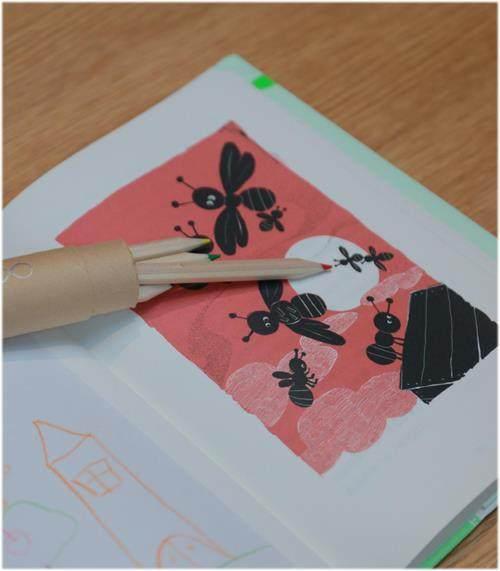

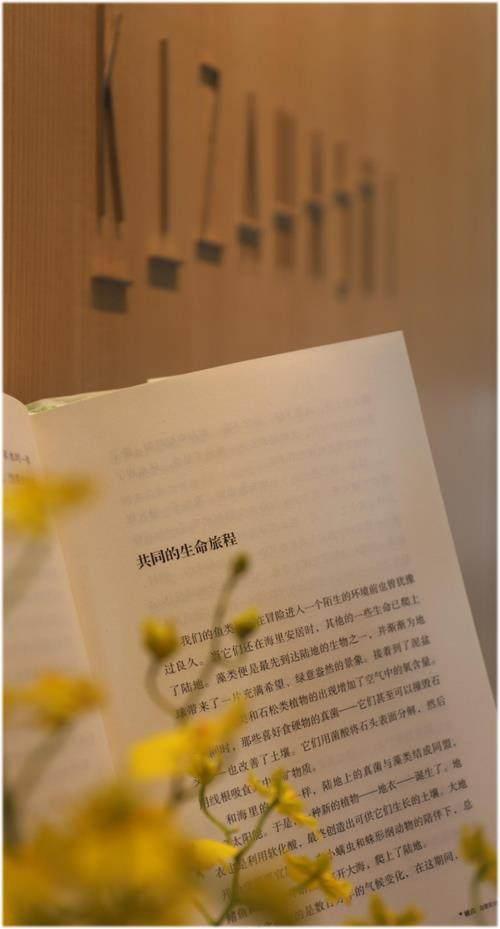

在我們周圍,活躍著各種地球生命,右的來去無影,有的繁衍不息,有的相互敵對,有的和睦友愛。瑞典奧古斯特文學(xué)獎獲得者妮娜·波頓全新力作《夏日木屋札記》,講述了作者在母親的鄉(xiāng)間木屋度假時,與周圍世界的小生物邂逅、互動的奇妙經(jīng)歷。飛蟻共舞其實是一場盛大的“婚禮”?看似討厭的烏鴉其實聰明可愛又有同情心?在作者筆下,狐貍、蜜蜂、松鼠等動物是啟發(fā)日常哲思的鄰居與訪客,植物和細菌也有著獨特的生命語言和溝通方式。作者以詩意而洗練的文字,呈現(xiàn)了一位文學(xué)家兼生物學(xué)家眼中的牛命百態(tài)和物種進化史,同時呼吁人們與不同物種平等對話,和諧共生。

對于海洋的猜想是對的亞里士多德

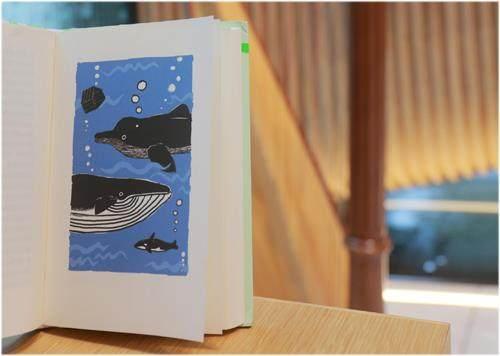

地球?qū)嶋H上是一個水球,所以海上生活引發(fā)了妮娜·波頓的許多關(guān)于生命的思考。我們都知道地球三分之二的土地被海洋覆蓋,但如果把深度也考慮進去,這個比例其實是98%。那么,為什么對于我們這些居住在這2%的陸地上的人來說,海洋好像屬于另外一個世界呢?那里有海星、浮游生物和飛魚,幾乎就像一個完全獨立的空間。大海里的一切都處在不斷運動中。烏兒在春天遷徙,它們會飛越海洋,投在海面上的倒影就像銀色的魚群。鮭魚和鰻魚漂洋過海,只為回到童年的小溪里嬉戲。它們借助地球磁場、信息素和水流的特殊味道為自己導(dǎo)航,路途中也能敏銳感知溫度和壓力的微小變化。同樣不知疲倦的還有海龜,它們在世界環(huán)游,駛向它們出生的海岸——那也是它們青睞的產(chǎn)卵寶地。它們像原始生物一樣,在記憶的指引下抵達終點。

然而,海洋生物并不只是空中生物的映照。海洋中的環(huán)境不同,對生物感官的要求也就不同。例如,光在水中傳播時,其速度要慢于在空氣中傳播,并且會迅速地散射開來。因此,深海中的許多魚能自行發(fā)光,為自己照明。聲音在水中傳播得更快更遠,盡管我們在水面上完全聽不見——水面就像一堵無形的墻,將水上和水下兩個世界分隔開來。若想欣賞水下的聲音,你必須把槳垂直插入水中,再將耳朵貼到槳桿上仔細聽。歷史上,南海和西非的漁民就是這樣做的,15世紀時,達·芬奇也發(fā)現(xiàn)了這一方法。但直到20世紀40年代,研究者們才開始嘗試聆聽大海的聲音,結(jié)果他們震驚了。他們幾乎不知道該如何描述那些五花八門的聲音。水下有嘎吱嘎吱聲,有咯咯聲,有噼里啪啦聲,有嘎嘎聲,有鼓點一樣的咚咚聲,還有咕嘟咕嘟的冒泡聲、嚎叫聲、嘰嘰喳喳聲、哀鳴聲、口哨聲和撲通聲。有的聲音像是燒烤牛排時發(fā)出的滋滋聲,有的像震耳欲聾的鋸子聲或沉重的鏈條發(fā)出的沙沙聲。這些聲音都來自哪兒?原來,是一些魚的下巴在一張一合,發(fā)出吧嗒吧嗒的聲音;一些魚在吐泡泡;還有一些魚的魚鰾在特定肌群的作用下,梆梆作響。鯡魚群能發(fā)出非常奇特的聲音,瑞典海軍就曾追蹤過它們,滿心以為那是一艘潛艇。亞里土多德曾猜想,魚兒間可以相互交談。事實似乎也的確如此。例如,一名研究員曾學(xué)會了解讀魚類用來表達“惱怒”“警告”和“戰(zhàn)斗警報”等的各種聲音。此外,魚類的身體語言也很豐富,例如通過將魚鰭置于不同的位置,改變身體的顏色或圖案等傳達不同的信息。一些魚甚至可以通過電場向其潛在的配偶表明自己的品種、年齡、性成熟度以及個性。因此,事實證明,人類完全忽視了地球上另外98%的生命的交流方式。薄薄的一層水將我們與這個世界隔絕開來:水面之下是一個龐大的聲波網(wǎng)絡(luò),這些聲波囊括了所有的類型,從獨唱到二重唱再到大合唱。

所有的生物體都是如何相互聯(lián)結(jié)的?

在一節(jié)繪畫課上,妮娜·波頓學(xué)會了如何用文藝復(fù)興時期的黃金比例來加深透視,而這一比例在大自然中似乎也有跡可循。彼得·尼爾森(Peter Nilson)發(fā)現(xiàn),在蝸牛、松果和向日葵的結(jié)構(gòu)中都體現(xiàn)了黃金比例,因此或許自然和藝術(shù)都遵循著相似的法則。作為一名天文學(xué)家,尼爾森甚至發(fā)現(xiàn)了宇宙形狀和音樂形式之間的聯(lián)系。第一批原子振動般地持續(xù)穿過宇宙,造成了計算機中的“閃爍噪聲”。這種振動不僅存在于遙遠的恒星系統(tǒng),在地球的水路、風(fēng)、自然災(zāi)害和股市波動中也有所體現(xiàn)。生物間也存在著一些相互關(guān)聯(lián)的聲音模式。若我們用二倍速來播放長臂猿的叫聲,它聽起來就像是烏鳴;而用較慢的速度播放時,它聽起來又像是鯨魚的聲音。在把這些聲波都記錄下來時,我們會發(fā)現(xiàn)它們的模式相同,就像樹枝與樹相像一樣,其中的區(qū)別只在于音階和節(jié)奏。

而節(jié)奏也彌補了其他一些差異。蜜蜂在一秒內(nèi)所做的動作比我們?nèi)庋鬯姷目?00倍。相比于體型較大的動物,新陳代謝更快的小型動物在世界上占比更大。鳴禽和老鼠的心跳每分鐘可達600次,就像在微風(fēng)中抖動的葉子一般。相比之下,鯨魚的心跳節(jié)奏要慢100倍。因此,大大小小的生物一生中心跳的總次數(shù)都大致相同。這些可以被看成拍子記號嗎?如果昆蟲是按照十六分音符的節(jié)奏來移動,而哺乳動物遵照的是四分音符節(jié)奏的話,那么獾沉重緩慢的步伐代表的就是全音符了。每一種生物都在一首流暢而不斷變化的曲子中穿行。在所有生物之下,在地球核心的磁場中也上演著一段相同的和弦。該和弦以每秒8到16次的頻率振動。而同樣的節(jié)奏也在我的大腦中上演,使我歸于平靜。所以我們的節(jié)奏已經(jīng)調(diào)節(jié)至和地球同步了嗎?這是一個多么驚人的想法啊!在每個生命的深處,也存在著無聲的基因和弦。它們就像一種在四鍵樂器上演奏的音樂。一個基因的和弦可多達上百種,若與其他基因串聯(lián),還可將古老主旋律的變奏曲轉(zhuǎn)變成連貫的新曲調(diào)。它永不停歇,因為生命就是一首永不完結(jié)的交響樂。

植物們深諳時間的相對性和永恒性

植物則與動物大不相同。它們總與我們同在,正是它們的枝葉為我們增添了許多假日活力。樹木撐起我們的秋千,花兒在餐桌上陪伴著我們,而我們也會為它們的繁衍而感到高興。在妮娜·波頓的鄉(xiāng)間木屋鋪電纜之前,她的園丁便種好了各類植物,現(xiàn)在它們已初現(xiàn)生機了。在北面的陡坡旁起防護作用的是委陵菜和丁香花叢,而在南面攀援而上的是一些金銀花。在她栽培的覆盆子叢日漸枯萎時,甜美的野生覆盆子卻在公共用地上蔓延開來。小草們大概也是如此,它們想要占領(lǐng)那沒有靈魂的礫石地。那些不情愿地探出頭來的草葉上還混雜著苔蘚、山柳菊、剪秋羅和小片小片的景天,這些植物可以自我繁殖,已經(jīng)適應(yīng)了這片土地。樹木和房子之間總是顯得那么親密無間。用于建造小屋墻壁、地板和天花板的木材承載著樹木的記憶,而木材也能使房間變得又舒服又暖和。在過去,瑞典的一項傳統(tǒng)是在房子旁種上一棵“守護樹”,這樣樹根就會吸走地基的水分,就像樹木的靈魂在守護著房子一般。也許這棵白樺樹也把自己當(dāng)成了一棵守護樹?植物們深諳時間的相對性和永恒性。它們可以將時間裝入小小的種子里,讓時間永恒。在長達一億年的時間里,它們不斷地枯萎,又不斷地重生,如今,它們依舊占據(jù)著地球上生物總量的99%。這個比例使妮娜·波頓陷入了沉思。這意味著我們?nèi)祟愡B同其他所有的生物都只占據(jù)地球生命的一小部分。毫無疑問,我們的星球首先是個植物王國。

從大自然汲取的無窮治愈力

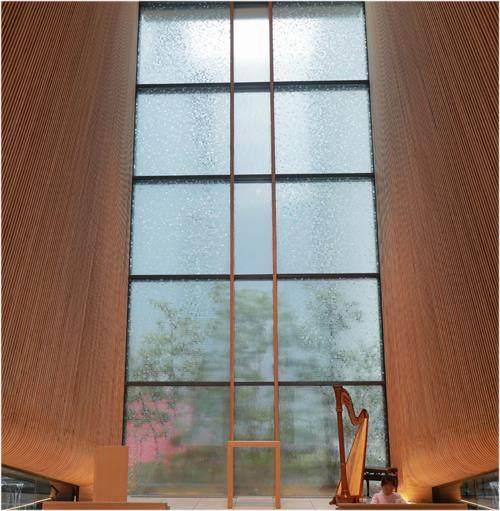

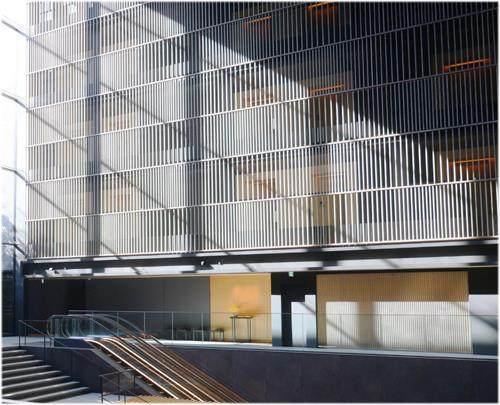

在《夏日木屋札記:一場跨越物種的生命對話》一書中,作者——妮娜·波頓以自己的小木屋展開對于大自然的思考,對于當(dāng)下都市人來說,或許很難向她一樣,隱居山間,獨擁一座小木屋。當(dāng)我步入日本京都的THE THOUSAND KYOTO時,心中感嘆“這就是我們可以共享的小木屋啊。”為致敬日本京都“千禧之城”的美稱,THE THOUSAND KYOTO是一家私人化的治愈系京都酒店(A more personal and healing hotelin Kyoto),以充滿禪意的日式現(xiàn)代風(fēng)格、個性化的房間和京都傳統(tǒng)的好客之道而聞名,其隸屬于璞富騰酒店及度假村Lifestyle系列。THE THOUSANDKYOTO酒店的名字來源于“千”,“千”既象征著無窮無盡(酒店的logo也類似于象征無窮大的∞符號)、所組成的詞語,如千歲、千羽鶴、千客萬來等。THE THOUSAND KYOTO糅合京都傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代設(shè)計,將現(xiàn)代建筑和設(shè)施與寧靜的庭院和水景融為一體,其富有特色的入住環(huán)境使得這家酒店曾榮獲過京都風(fēng)景獎,在熙攘的城市中心打造了一處舒緩人心的休憩之所。酒店設(shè)有日本獨特的坪庭入口,還原了京町家之間的花園小徑之感,落地玻璃窗外以竹子、綠植和深色大理石營造出現(xiàn)代日本庭院的意境。從入口進入酒店,豁然開朗,呈現(xiàn)在眼前的是開闊明亮的酒店大堂,充滿現(xiàn)代的設(shè)計感、高大的空間感、以及對傳統(tǒng)京都建筑文化的包容感,一眼難忘。酒店設(shè)有222間風(fēng)格別致的客房,客房內(nèi)的裝潢徹底落實了“l(fā)ess is more”的極簡哲學(xué),以煙灰色和日本特色的原木色為主基調(diào),打造極簡且禪意的客房。客房設(shè)計依然以與自然共生的京町家為靈感,充分采用了“光、綠、風(fēng)”的設(shè)計美感,細節(jié)之處盡顯雅致與幽靜。