勵磁電感對CLLC諧振變換器效率的影響

趙殿鑫

(黑龍江科技大學電氣與控制工程學院,黑龍江 哈爾濱 150022)

目前電力電子領域應用較廣泛的LLC變換器是基于SRC結構的DC/DC變換器,當其工作在欠諧振區域時,可以實現原邊開關管的零電壓開通和副邊開關管的零電流關斷,具有良好的軟開關特性。通過在LLC變換器變壓器的副邊增加一個LC諧振網絡,得到可以雙向運行且同樣具有良好軟開關特性的CLLC變換器。由于CLLC變換器是LLC變換器的衍生拓撲,因此適用于LLC變換器的控制策略同樣也適用于CLLLC變換器。

許多文獻提出通過使用高性能開關器件、增加輔助電路或改變變換器結構等硬件方法提升CLLC變換器的效率,但實現成本較高,也沒有從變換器自身特性和原理的角度考慮效率優化的問題。實際上,勵磁電感的感量會影響CLLC變換器的損耗,當變換器其他參數一定時,勵磁電感的增大可以減少諧振電流,從而降低功率器件和磁性元件的損耗,提高變換器效率[1]。在保證變換器軟開關特性、穩定控制以及電壓輸出能力的前提下,通過公式化勵磁電感與諧振電流有效值的關系,確定勵磁電感對損耗的影響,在不增加硬件投入的前提下,通過優化參數即可優化CLLC諧振電路的工作效率。

1 CLLC諧振變換器的模態分析

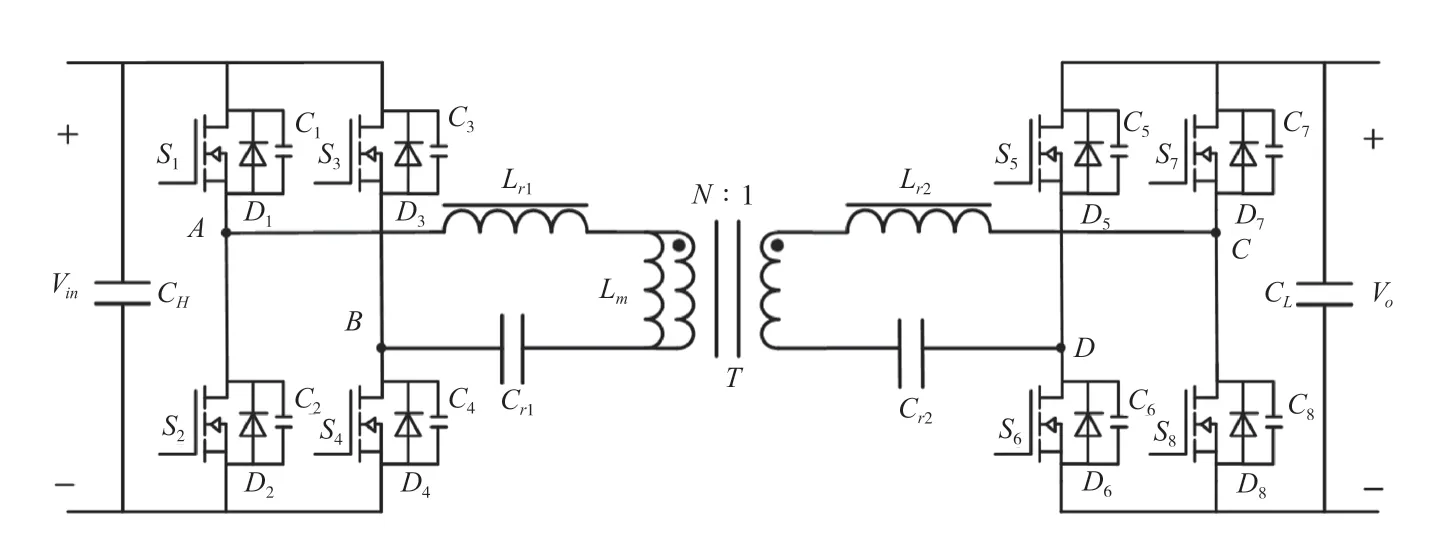

為研究勵磁電感對CLLC諧振變換器效率的影響,需要對變換器電流變化規律進行分析,因此要清楚CLLC工作模態。CLLC諧振變換器主拓撲如圖1所示。

圖1 CLLC諧振變換器主拓撲

CLLC變換器存在2個諧振頻率,一個是諧振電感Lr1與諧振電容Cr1發生諧振,諧振頻率如公式(1)所示。

另一個是諧振電感Lr1、諧振電容Cr1與勵磁電感Lm發生諧振,諧振頻率如公式(2)所示。

根據開關頻率fs的不同,可以將變換器分為3種工作模式,分別為過諧振區、諧振點和次諧振區,其開關頻率分別為fs>fr1、fs=fr1和fr1<fs<fr2。

當變換器工作在次諧振模式時,由于變換器諧振網絡呈現感性,因此輸入電壓相位比輸入電流超前,使變換器可實現ZVS和ZCS,從而降低損耗。而工作在過諧振模式時,變換器無法實現ZVS和ZCS,因此下文主要對次諧振區的工作模態進行分析。在此之前進行如下所示的假設。1)所有開關器件均為理想器件。2)電感、電容以及變壓器為理想器件。3)S1~S4的寄生電容C1~C4相等,S5~S8的寄生電容C5~C8相等。4)忽略死區時間內寄生電容和電路中諧振元件對波形產生的影響。5)高壓側電容CH與低壓側電容GL無窮大,輸出電壓近似為電壓源,輸出電壓保持不變。

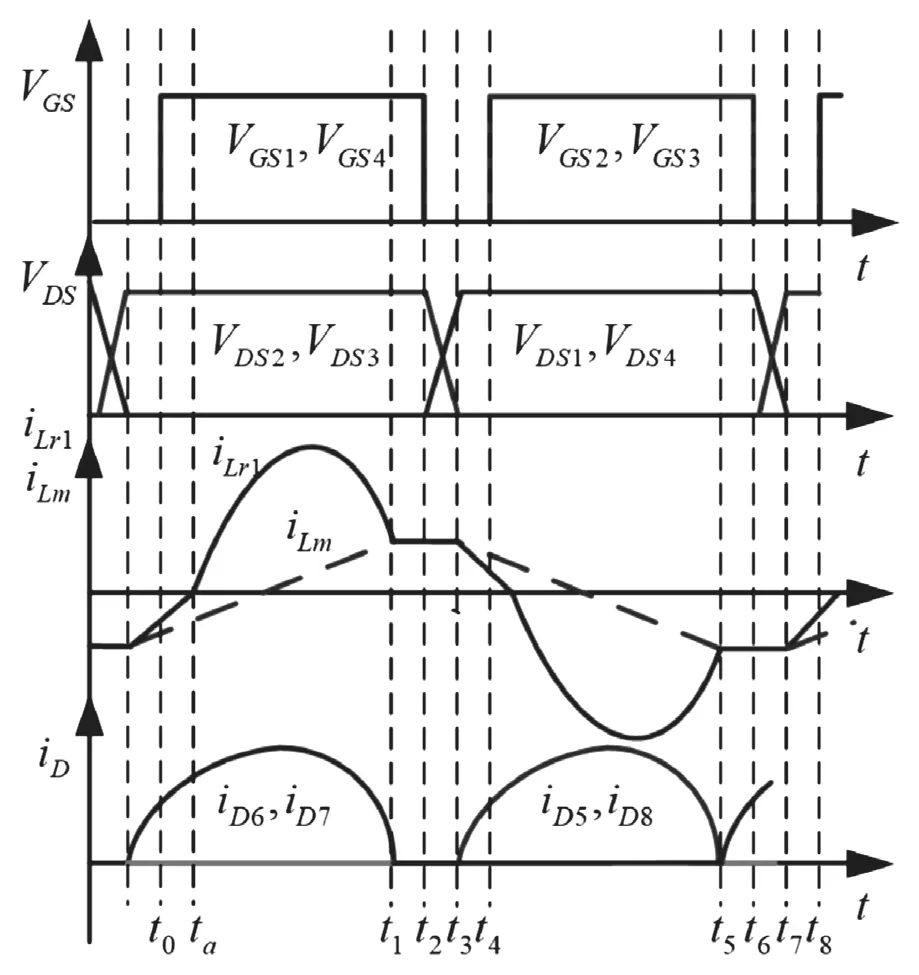

CLLC諧振變換器工作在次諧振區域工作時的波形圖如圖2所示。由于前半周期和后半周期的工作原理基本相同,因此下文只對前半周期的工作原理進行詳細闡述。

圖2 CLLC工作在欠諧振區域的波形

第一,工作模態1[t0~t1]。如圖2所示,在t0時刻,給開關管S1、S4驅動信號致導通,其漏源極兩端電壓為零,此時開關管S1、S4的體二極管D1和D4中有諧振電流流過,因此開關管S1和S4實現了零電壓開通。到ta時刻,如圖2所示,此時流過諧振電感Lr1的諧振電流iLr1過零點且開始按正弦規律遞增,其值大于呈線性增長的勵磁電流iLm,因此會有能量傳遞到變壓器T的二次側,開關管S7、S6的體二極管D7和D6導通,C、D兩端電壓因D7和D6的導通而被輸出端電壓鉗位到Vo。直到t1時刻,工作模態1結束。此過程中勵磁電感Lm未參與諧振。

第二,工作模態2[t1~t2]。如圖2所示,在t1時刻,勵磁電流iLr1增至與諧振電流iLm相等,使副邊體二極管D7和D6實現了零電流關斷。此時勵磁電感Lm參與諧振。但是勵磁電感Lm的感量遠大于諧振電感Lr1,使此時的諧振周期遠大于開關周期,因此可以忽略該時間段iLm和iLr1的變化。

第三,工作模態3[t2~t3]。如圖2所示,此時所有開關管均沒有驅動信號。在這段死區時間中,由于寄生電容的存在,因此諧振電流給寄生電容C1、C4充電,并給寄生電容C2、C3放電。只要設計好關斷電流與死區時間,寄生電容即可在死區時間內完成充、放電,為開關管S2、S3的零電壓開通提供必要條件。

第四,工作模態4[t3~t4]。如圖2所示,此時間段內原邊開關管仍未導通,t3時刻以后,由于寄生電容充、放電完成后仍有諧振電流存在,因此iLr1會通過開關管S2、S3的寄生二極管D2、D2續流,為開關管S2、S3的零電壓開通做準備。此時原邊諧振腔的輸入電壓為-Vin,有能量通過開關管S5、S8的體二極管D5、D8傳輸。到達t4時刻后,前半周期工作模態結束,后半周期的工作原理與其一致,下文不再進行具體分析。

2 勵磁電感對效率的影響

CLLC諧振變換器的損耗主要包括一次側開關管損耗、一次側諧振電感損耗、變壓器損耗、二次側諧振電感損耗以及二次側同步整流開關管損耗。由此可知,為提高變換器的效率,應在滿足設計指標的前提下盡量減少諧振電流。由于CLLC諧振變換器具有軟開關的特性,因此開關管的損耗主要為關斷損耗與導通損耗。

功率開關管的關斷過程主要分為3個階段。一階段為開關管驅動信號變化前,開關管保持導通狀態,漏極電流不變。二階段為開關管驅動信號從開始變化到密勒平臺結束,開關管驅動電壓開始下降。由于功率開關管寄生電容的存在,開關管驅動電壓會停止跌落。在驅動信號維持在平臺期間,驅動電流對寄生電容CGD充電,開關管漏源極電壓開始增加。此時漏極電流仍幾乎保持不動。當漏源極電壓增至輸入電壓時,密勒平臺結束,至此進入第三階段。密勒效應結束后,漏源極電壓維持輸入電壓不變,驅動電流為寄生電容CGS放電,此時VGS繼續下降,同時漏極電流也開始下降。當漏極電流降至0,VGS降至開關管的閾值電壓,至此開關管關斷。

由此可知,開關管的關斷損耗主要與流過開關管的漏極電流、輸入電壓Vin以及密勒平臺的持續時間有關,其中輸入電壓無法改變,密勒平臺的持續時間則主要與功率開關管的寄生參數、驅動電阻的大小有關,流過開關管的電流則與勵磁電感的感值相關。上文已經完成對變換器的工作模態分析,接下來將分析其諧振電流變化。

在[t0~t1]階段,由于CLLC諧振變換器向副邊輸出能量,因此副邊整流開關管存在電流,變壓器兩端電壓被輸出電壓鉗位。如果副邊電壓為V0,變壓器原邊電壓為NV0(N為變壓器匝比),則此時加在原邊勵磁電感上的電壓為恒定的NV0,勵磁電感電流呈線性上升,諧振電感與諧振電容發生諧振,可以得到諧振電流iLr1的表達式,如公式(3)所示。

式中:ILr1為iLr1(t)的有效值。

由圖1可知,勵磁電流與諧振電流在t1時刻交匯,由圖2可以看出原邊的諧振電流由勵磁電流與原邊變壓器電流組成,而變壓器電流的大小與向副邊傳輸的能量成正比。即在t1時刻,CLLC諧振變換器原邊與副邊停止了能量流動,原邊由諧振電感和諧振電容組成的二元諧振變為由勵磁電感、振電感和諧振電容組成的三元諧振。由于勵磁電感的感量遠大于諧振電感,此時諧振周期很大,所以[t3~t4]可視為諧振電流近似不變,近似等于諧振電流峰值ILM_peak,分別如公式(4)、公式(5)所示。

則勵磁電流iLM在前半周期的表達式如公式(6)所示。

在后半周期,勵磁電流呈單調遞減,加在勵磁電感兩端的電壓為-NV0,由此可得后半周期的勵磁電感電流表達式,如公式(7)所示。

設變壓器原邊電流為ip,變壓器副邊電流為is,可得公式(8)。

根據電流有效值計算公式,結合公式(7)可以得到輸出側的電流表達式,如公式(9)所示。

由公式(5)可得公式(10)。

由公式(9)可得公式(11)。

聯立公式(10)與公式(11)的平方和,可得ILr1的有效值如公式(12)所示。

從公式(12)可以看出,勵磁電感的的感量與一次側諧振電流有效值成反比,并且由于開關管的關斷電流近似等于勵磁電流峰值,而勵磁電感的的感量與勵磁電流峰值電路成反比,因此可以得出結論,勵磁電感越大,諧振電流有效值越小,開關管關斷電流也越小,即損耗就越小。

此外,當電感比不變時,勵磁電感越大,對應的諧振電感值越小。當諧振頻率和負載不變時,對應的Q值也會越小。諧振電感的值越小,越利于磁集成,進而提高功率密度。同時諧振電感越小,對應的諧振電容越大,電容電壓越低,可以選用耐壓低的電容以降低成本。但是當諧振電感的值比變壓器得漏感還小時,難以設計高頻變壓器,過小的諧振電感會造成相應的諧振電容過大,會增加諧振變換器的體積。由此可見,勵磁電感值的選擇應該折中。

通過上述分析可以發現,當諧振變換器應用于不同工作場景時,相應的參數選擇也會不同。對于一些輸入輸出電壓變換范圍大但效率要求不高的場合,要注重選擇更寬的頻率調節范圍,此時對應的勵磁電感值較小。對于一些對效率要求較高但電壓范圍沒有要求的應用場合,諧振變換器勵磁電感感值應較大一點。當效率和電壓增益范圍都有較高要求時,要折中考慮。

3 結論

本文研究了CLLC諧振變換器變壓器勵磁電感與電路損耗的關系。先對電路整體進行模態分析,明確了電路的工作原理和電流變化,再建立CLLC諧振電路的諧振電流表達式,所得結論為勵磁電感的感量與諧振電路的有效值成反比。但勵磁電感并不是越大越好,勵磁電感與諧振電感的比值是設計CLLC諧振變換器的重要參數,比值過大可能會導致系統的增益區間過小,無法滿足設計需要,甚至會在欠諧振工作區間出現電路系統增益與開關頻率不呈單調變化的情況。在電壓等級與工作頻率不變的條件下,勵磁電感的感量決定了勵磁電流的峰值電流,而勵磁電流的峰值電流近似于在死區區間為開關管結電容充、放電的電流,即需要確保勵磁電流的峰值電流夠大,才能實現開關管軟開,因此在設計過程中應確保欠諧振區的電路增益始終與開關頻率呈負相關,使電路增益范圍滿足設計要求,在實現軟開關的前提下盡可能增大勵磁電感的感量,從而降低損耗。