對癥下藥

品讀古文:

府吏倪尋、李延共止①,俱頭痛身熱,所苦②正同。佗曰:“尋當下之,延當發汗。”或③難④其異,佗曰:“尋外實,延內實,故治之宜殊⑤。”即各與藥,明旦并起。

注釋:

①止:停止。這里指生病。

②苦:感覺難受。這里指癥狀。

③或:有人。

④難:質問,責難。

⑤殊:不同。

本文出自《三國志·魏書·方技傳》,講的是名醫華佗根據病人不同的病癥采取不同方法醫治他們的故事。

東漢末年有一個醫生叫華佗,醫術非常高明。不管什么疑難雜癥,到他手里,大都藥到病除。華佗一生非常同情勞苦大眾,四處奔波為人民解除疾苦,被人尊稱為“神醫”。

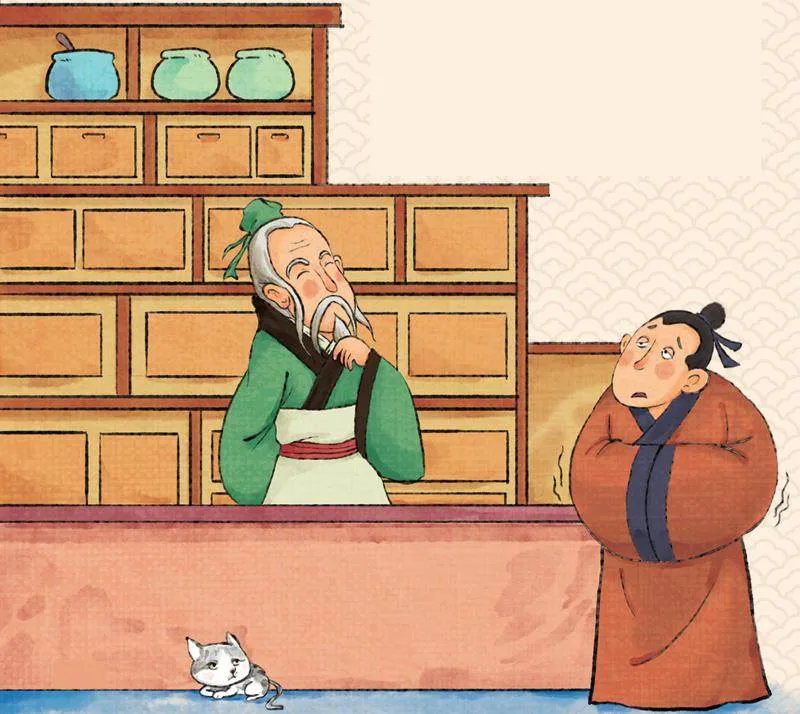

有一次,州官倪尋和李延生病了,一起去找華佗看病。他們兩人都感覺頭很痛,身子發熱,癥狀是一模一樣的。華佗診斷過后,卻給他們開了不同的藥。有人就質疑:“明明是一樣的病,為什么要開不同的藥呢?”

華佗解釋道:“倪尋的病是由內部飲食不當引起的,所以要調理腸胃;李延的病是由外部風寒引起的,所以要發汗。兩人的病表面上癥狀相同,但內部原理是不同的,所以要針對性地使用不同的治療方法。”

倪尋和李延回去吃了華佗開的藥,果然第二天就都痊愈了。

后人根據這個故事引申出成語“對癥下藥”,意思是根據具體的情況采取針對性的有效措施。

拓展延伸:

這個故事除了展現了華佗高明的醫術外,還告訴我們一個道理:這個世界上沒有百試百靈的“萬能藥”,對待不同的問題,要靈活運用不同的方法。其實為人處世也是同樣的道理,我們都知道要學習別人的長處,提升自己。但如果一味地生搬硬套,不考慮人與人之間的差異,就容易“畫虎不成反類犬”。下面我們再來看一個故事——

邯鄲學步:

戰國時期,燕國壽陵有個少年,家境很好,卻非常缺乏自信心,成天哀嘆:“為什么我事事都不如別人?”家里人都勸他:“不要灰心,你現在已經很好啦。”可是,少年根本聽不進家人的勸說。時間一長,少年越來越不自信了,甚至覺得自己走路的姿勢都不如別人的好看。

有一天,他走在大街上,無意間聽見一個老人說:“我覺得邯鄲人走路的姿勢是全天下最美的。”周圍的人也紛紛附和道:“沒錯!”“對極了!”

從此,少年天天茶飯不思,總在想:“邯鄲人到底是怎么走路的呢?”終于有一天,他瞞著家人,到邯鄲去了。

他風塵仆仆地來到邯鄲,果然見到大街上的人走路姿勢十分優雅,走起路來儀態萬千,舉手投足間都流露出翩翩風度。少年趕緊跟著路上的行人模仿起來,人家邁左腳,他跟著邁左腳;人家邁右腳,他也跟著邁右腳。可是學了幾天,他卻怎么也學不會,而且越走越別扭,姿勢比以前更難看了。

少年心想:肯定是我之前的走路方式太有問題了,我一定要把它徹底拋棄,才能學會新姿勢。于是他開始從頭學走路,每邁出一步都要仔細推敲下一步的動作。他就這樣廢寢忘食地學習了三個月,每天刻苦練習,卻始終沒有學會邯鄲人的走路姿勢,反而把自己原來的走路方式也忘得精光。最后,少年徹底不知道該怎么走路了,只好爬著回到了燕國。

這個燕國少年努力向別人學習的精神值得肯定,但是他依樣畫葫蘆地生搬硬套并不可取,不但沒學到別人的精髓,反而連自己原有的本領也丟了。