中國產能過剩了嗎?

劉英

春天是個熱鬧的季節。美國財政部長耶倫訪華6天前腳剛走,德國總理舒爾茨就來訪華3天3地。他們都不約而同地提出和關注了一個共同的話題,那就是“產能過剩”。

日前李強總理在與舒爾茨的記者招待會上,專門就“產能過剩”問題做出了正面回應,他表示要以市場眼光和全球視野,從經濟規律出發,客觀、辯證看待產能問題。筆者對此的理解是經貿問題要“在商言商”,美歐不要拿政治話語來說產能問題。產能過剩與否,需要從實際數據、全球視野、概念本身來深入分析中國到底是否存在產能過剩?

從概念本身來看,產能過剩是一個較為復雜的問題,其既是個總量的概念,也是一個變量的概念,而且過剩也有絕對過剩、相對過剩、結構過剩等多種情形。

產能是個動態發展的變量,需求比較容易因各種原因而變化,而供給也分現有產能、在建產能、擬建產能等。因為需求變化供需均衡點可遇不可求,非要說個供需平衡才不是產能過剩,那就是強詞奪理了。比如說,在新冠疫情期間,全球產能都是過剩的,那是因為百年不遇的新冠肺炎疫情讓需求立即收縮導致的臨時性的供給過剩帶來的。美國制造業產能利用率在2020年一度降到了62%,而中國由于加強了疫情防控,中國制造業的產能利用率降至67%。百年疫情給全球帶來的沖擊是一樣的,世界同此涼熱,中國也并沒有因為疫情帶來的“缺芯、缺箱、少柜”等供應鏈沖擊而埋怨誰。世界各國都在同甘苦共患難,并沒有誰指責誰,你是不是產能過剩了。

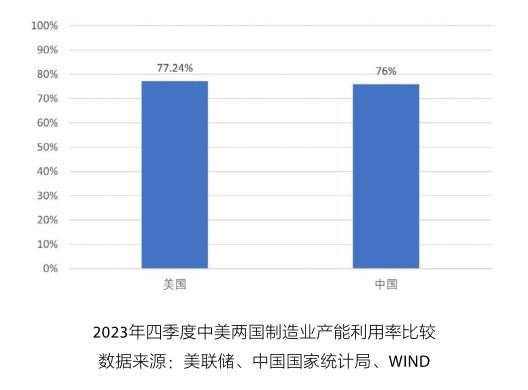

從實際數據來看,既然從產能這個概念本身較難分出伯仲,那我們不妨拿產能利用率這個客觀的數據來作比較,這樣公平合理。產能過剩與否需要用實際數據的事實來說話,從中美兩國的實際統計數據比較來看,以全球第一大、第二大經濟體做比較,就以最新的統計數據看,2023年四季度美國的產能利用率是77.24%,作為發展國家和制造業大國的中國的產能利用率是76%。中美兩國產能利用率是區別并不大的兩個數,所謂中國產能過剩又從何說起?

從全球視野來看,李強總理尖銳地指出了關鍵點,即產能問題是一個全球問題,是一個國際合作問題。而國際貿易的原理就是各國都生產自己具有比較優勢的產品,然后互相交換都獲得最大利益,這就是互利共贏,這就是國際合作。國際貿易就是互通有無,取長補短,這樣才有共同進步。因為現在的市場是開放的市場,現在的世界是經濟全球化的世界,各國都有對外依存度,只是程度不同而已,國際合作、國際分工、國際貿易,世界進步就是如此發展過來的!世外桃源、閉關鎖國的國家并不存在。每個國家在設計產能的時候一定不能只管自己不管他人,尤其是作為全球制造業大國的中國。國際貿易原理就有絕對優勢、相對優勢之說,還有要素稟賦理論。

作為制造業大國,由于中國人多力量大,是唯一擁有完整的聯合國產業分類中全部工業門類的國家,超大規模市場需求加上長期技術創新的積累,用幾十年走過發達國家幾百年所走過的工業化歷程。擁有完整的產業配套能力,人力資源豐富,中國在生產了自己本國所需之外,物美價廉的商品外溢可以讓全球受益。耶倫所講的“一國產能超出本國所需就是產能過剩”,既言不由衷也并不符合經濟學原理!2017年美國出口大豆的57%、飛機的25%、汽車的20%、棉花的17%都銷往中國。而中國也從來沒有指責過美國產能過剩。美國賣給全球各式各樣的金融產品,我們也賣給美國機電產品、紡織服裝等,大家互通有無,互利共贏,哪有什么產能過剩。

但是產能過剩說一直存在,特別是存在于中國具有競爭力的行業和企業發展的過程當中。中國新能源汽車經過“摸爬滾打”,才發展成為具有國際競爭力的產業,而市場是裁判員,物美價廉的商品永遠都受到市場的青睞,新能源汽車生產是先有訂單再有生產,設計多大規模的產能當然是因為有需求,否則比亞迪也不會自己造船出口汽車,因為需求太過旺盛,所謂產能過剩純屬無稽之談。

有的國家看著眼紅,又是調查又是指責,實際就是要打壓。這其實并不新鮮,有些行業就是在不斷被喊產能過剩當中成長壯大。而耶倫在去年針對中美經貿關系的演講中就明確指出,拜登政府出臺的基建、芯片及通脹削減法案目的是增長美國的產能。毫無疑問,所謂產能過剩說,實際上只是一場打壓他國具有競爭力的一套說辭而已,我們其實不必太在意。(來源:鳳凰網)

責任編輯/張元奕