基于“教-學-評一致性”的初中數學課堂實踐探析*

——以“余角和補角(1)”教學設計為例

福建省福州屏東中學(350003) 胡碧蓮 高曉晴

“教-學-評一致性”理念給課堂教學帶來了深刻的變革.崔允漷教授指出,清晰的目標是“教-學-評一致性”的前提和靈魂[1],判斷“教、學、評”是否一致的依據就是教學、學習與評價是否都是圍繞共享的目標展開的[1].因此“教-學-評一致性”首先源于課程標準、教材內容以及學情確立學習目標;接著基于此設計具體的學習任務,落實評價活動.教學中把評價作為課堂推進的“導航系統”,為課堂的教學進行理性導航,從而實現“教-學-評一致性”的課堂教學.下面以“余角和補角(1)”的課堂教學設計為例,談談如何落實“教-學-評一致性”.

1 課程標準分析

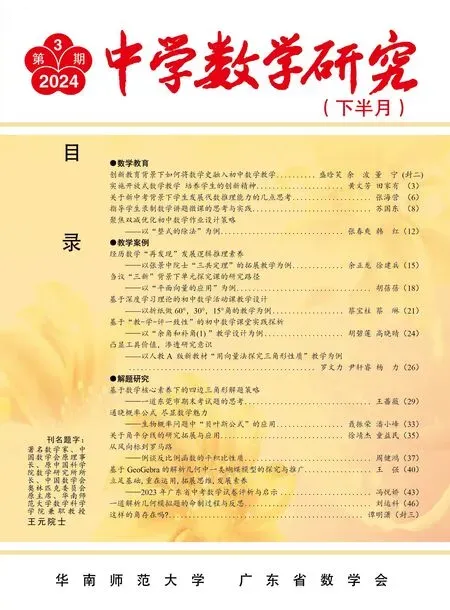

《義務教育數學課程標準(2022 年版)》給出了“余角和補角”的相關課程內容(如表1).

表1《義務教育數學課程標準(2022 年版)》中關于“余角和補角”的課程內容摘錄

依據表1 的“內容要求”, 設計出相關的學習目標.如,“理解余角的概念”,根據此學習目標,確定相應的學習任務:通過三角尺引出余角概念,之后對定義進行辨析,接著通過數學三種語言的轉化加深對概念的理解,最后通過兩個問題來落實學生對“互余”這一概念的掌握情況.

依據表1 的“學業要求”的內容,明確學習內容與相關核心素養所要達到的程度.如,“余角性質”的探究: 讓學生從圖形直觀感知,經歷觀察、猜想、驗證、推理等活動,培養學生的抽象思維能力;同時通過學生表述、教師及時完善及師生交流等方式,逐步發展學生的抽象概括能力和推理能力,讓核心素養的感悟由感性上升為理性.

依據表1 的“教學提示”中的內容,明晰主要的學習內容及其對應的數學核心素養.如, 余角、補角性質的證明的過程,通過經歷觀察、猜想、驗證、推理、交流,形成初步的幾何直觀、推理能力和空間觀念;感悟幾何體系的基本框架.

2 教材內容分析

“余角和補角(1)”是人教版《義務教育課程標準實驗教科書·數學》七年級上冊第四章“4.3 角”的內容,是本章的重要組成部分,也是學生進入初中學習平面幾何的基礎.學生在此之前不僅對平角和直角有所了解,也知道如何進行角的度量、比較及運算,正是需要對角的數量關系作進一步探討,于是就有了余角、補角的引進,它不僅是求解角度有關問題、論證角的相等的重要工具,也是從實驗幾何過渡到論證幾何的重要載體,對學生的數學猜想、抽象概括、邏輯推理等能力培養和提升具有重要意義,同時逐步建立他們的空間觀念.

3 學情分析

基于學情的分析,筆者從學生已有的知識儲備、能力基礎以及思維困難三個方面來分析.

3.1 學生的“已知”

小學階段,學生已經結合生活情境認識角,通過度量單位理解角,明確角的大小與它的兩邊的長短無關;學生能夠使用量角器和三角尺進行角的度量, 并畫出指定度數的角;也能根據數量比較角的大小;能利用學具觀察角的大小變化,知道直角、銳角、鈍角、平角和周角.所以學生對角已經有了一定的認識,從心理上和知識上都具備了學習本節課的條件.

3.2 學生的“能知”

學生在本章的內容學習中接觸了“角的定義”和“角的比較與運算”的知識,知道了角的定義的動態與靜態的描述,并能通過疊合法比較角的大小;也認識度、分、秒等角的度量單位,能進行簡單的角的單位換算,會計算角的和差倍分.通過前面的學習,學生已經基本掌握角的運算,為本節課的幾何推理做了充分的準備;在方法積累方面,也可通過類比“線段的比較與運算”來學習“角的比較與運算”.

3.3 學生的“難知”

本節探究性質過程中, 學生必然要經歷觀察、發現、猜想、驗證、論證等過程,如何進行系統的觀察和嚴謹的推理是學生的一大難點.此外,在概念學習和性質探究中需要進行數學三種語言之間的轉化,學生初接觸,需要對其慢慢引導,讓他們從模仿到有思考地進行學習.本節內容涉及兩個定義學習和兩條性質的探究應用,知識容量大、學生難以理清頭緒,所以教學中只有通過引導學生類比學習,才能落實學習重點、突破學習難點,讓學生在幾何命題的發現和證明的過程,感悟邏輯推理,發展推理能力.

4“余角和補角”教學設計

“教-學-評一致性”理念下的教學設計,把始于教學的課堂設計轉換成始于目標的課堂設計[3],設計時,要分別從教師的教學活動、學生的學習活動、以及評價活動三方面去考慮如何有序安排,使得它們之間相輔相成.筆者首先分析了有關“余角和補角”的課標要求和教材內容,結合學生的身心發展規律,基于逆向設計的原理,根據學習目標確定與目標、活動相關聯的學習任務(見圖1),把學習任務作為教學活動主要的組成部分,進而設計其教學思路.

圖1 余角和補角(1)學習目標與學習任務設計圖

筆者摘錄了“余角的定義”和“余角的性質”的教學思路,以此來分析教學設計中是如何體現“教-學-評一致性”.

4.1“余角的定義”的教學思路

教師先通過數學工具設計問題:一副三角尺中兩個銳角的和等于多少? 學生基于已有經驗自評,這時教師順勢揭示課題: 今天就來學習“和等于90°”的兩個角, 接著教師講解余角定義,然后讓學生畫出互余的兩個角.此時教師組織學生互評: 使用量角器度量驗證同桌所畫的圖形是否正確? 之后提出問題: 如圖2,“∠1 與∠2 互余”這個條件如何用一個式子表示? 教師評價學生的回答并及時進行糾正完善,讓學生體會簡單幾何說理.

圖2

解: ∵∠1 與∠2 互余,∴∠1+∠2=90°.反之亦成立.

追問: 定義中的“互為”兩個字怎么理解? 將互余的兩角改變位置,它們仍然互余嗎? 學生回顧舊知: 代數中的相反數和倒數的概念,自評并類比歸納: 互余的角是成對出現的;互余是兩個角的數量關系,與它們的位置無關.教師評價學生的回答,促進學生反思,實現對余角定義的深度學習.

最后教師依據已有經驗精心設計兩個問題對概念進行辨析和深化.

問題1.判斷圖3 中給出的各角,哪些互為余角?

圖3

問題2.填表:

∠a 30°79°90°120°∠1 x°∠a 的余角

教師組織學生互評,鞏固互余的概念(數量關系),同時讓學生進行題后反思歸納: 互余的角是銳角,直角、鈍角沒有余角;從代數的角度(符號)表示一個角的余角,即時評價學生對“互余”概念的掌握情況.

整個概念的學習過程,通過學生動手畫圖、符號語言的描述,培養學生對數學三種語言互相轉化的能力,并落實對數學概念的深度學習;學生基于經驗進行自評、互評,教師采用傾聽學生的回答、與學生對話、觀察學生表情等方式收集課堂信息,并對不同的學習信息進行不同的處理,在學生爭辯處給予辨析,在學生達成處及時肯定,從而實現教-學-評一致性.

4.2“余角的性質”的教學思路

探究余角性質分兩個環節,第一個環節以引導探究為主,第二個環節以自主及合作探究為主,教師引導為輔.

第一個環節中, 教師依據已有經驗設計問題:

如圖4, 觀察并猜想, ∠2 與∠1,∠3 都互為余角,那么∠1 與∠3 的大小有什么關系?

圖4

證明: 因為∠1 + ∠2 = 90°, ∠3 + ∠2 = 90°, 所以∠1=90°-∠2,∠3=90°-∠2,所以∠1=∠3.

學生通過量角器來驗證猜想,并進行自評;接著教師借助信息技術進行動態演示: 移動∠3,讓∠3 的一邊與∠1 的一邊重合,另一邊在同一側,觀察并歸納發現的結論,讓學生之間進行互評; 接著教師繼續借助幾何畫板進行動態演示:變化∠1,∠2 與∠3 的度數,重復前面的操作,繼續觀察并歸納發現的結論,然后學生基于定義進行推理,即用式子對發現的結論進行說明,完成對問題的探究.

最后學生繼續思考: 如何用文字語言歸納探究的結論?學生互相交流、分享與評價歸納的結論.

第二個環節中, 教師繼續精心設計問題:如圖5, ∠1 與∠2 互余,∠3 與∠4 互余,若∠1 = ∠3,則∠2 與∠4 相等嗎?為什么?

圖5

教師引導學生類比探究: 讓學生回顧同角的余角相等的探究過程,接著進行分析,然后類比探究等角的余角的性質,最后歸納得出結論.在這個過程中教師通過傾聽學生的發言、觀察學生的表情、收集他們的疑問,及時作出評價,評判學生的表述能力.在學生達成處給予肯定、不足處進行補充、困惑處適當點撥、差錯處及時糾正[3].

教師在評價的基礎上發現學生思維中存在的缺陷或者知識的缺失,啟發學生思考,從而實現初中數學課堂“教-學-評一致性”的目標——促進學生數學學科核心素養的發展.

5 結語

數學學科核心素養的形成需要植根于課程教學活動中,而“教、學、評一致性”使教學活動發生了變革: 始于教學的課堂設計轉換成了始于目標的課堂教學;課堂評價也變得更為理性、更有指向.由此可見,“教-學-評一致性”這一理念的變革,使教師對課堂的思考不再停留于經驗的層面,而是上升到原理的層面,只有進入原理層面的思考,教師才能走向專業化,課堂的成功才會成為必然[3].