不同治療時間窗中頻脈沖電導對急性腦梗死患者肢體功能的影響

朱明光 劉明

【摘要】 目的:分析不同治療時間窗中頻脈沖電導對急性腦梗死的臨床效果及對患者肢體功能的影響。方法:選取2020年1月—2021年12月于贛南醫學院第二附屬醫院住院治療的明確診斷為急性腦梗死并伴肢體功能障礙的76例患者作為本項目研究對象,均給予中頻脈沖電導治療,根據發病后接受治療的時間分為三組,分別為A組(n=27,發病后48 h內)、B組(n=25,發病后48~72 h)、C組(n=25,發病后72 h以上,96 h以內)。觀察比較三組神經功能、肢體功能、日常生活能力及血清細胞因子。結果:與治療前比較,治療2周后,三組美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評分均顯著降低,Fugl-Meyer評估表(FMA)、改良Barthel指數(MBI)評分都顯著提高(P<0.05)。治療2周后,A組NIHSS評分、FMA評分、MBI評分均低于B組、C組,B組均低于C組(P<0.05)。治療2周后,三組腦源性神經生長因子(BDNF)和神經生長因子(NGF)水平均升高,神經元特異性烯醇化酶(NSE)均降低,A組BDNF和NGF均高于B組和C組,B組均高于C組,A組NSE低于B組和C組,B組低于C組,差異均有統計學意義(P<0.05)。結論:中頻脈沖電導治療能有效促進急性腦梗死患者上下肢功能的改善,并且發病后48 h內給予該干預的康復治療效果最理想。

【關鍵詞】 中頻脈沖電導 急性腦梗死 肢體功能障礙

腦梗死是腦組織局部血液供應不足,導致組織缺血缺氧性壞死而引起的一種神經系統疾病,腦卒中病例中約五分之四為腦梗死[1]。中頻脈沖電導是一種現代化的康復治療技術,它可以通過中低頻電流的刺激促進大腦神經修復重組,使得受損周圍神經和肌肉得到恢復,有利于調節肌肉收縮,促進血液循環,從而改善患者癱瘓失能的肢體功能[2]。研究發現中頻脈沖電導治療可以使急性腦梗死患者的肢體功能障礙得到緩解[3]。但不同治療時間窗的中頻脈沖電導治療研究較少,因此,本研究分別于發病后48 h內、48~72 h、72 h以上且96 h以內對腦梗死患者進行治療,取得了一定的成果。具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年1月—2021年12月在贛南醫學院第二附屬醫院住院治療的明確診斷為急性腦梗死并伴肢體功能障礙患者作為本項目研究對象,一共76例。納入標準:(1)急性腦梗死,合并肢體功能障礙;(2)年齡45~80周歲;(3)美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評分5~16分;(4)生命體征相對穩定,精神正常。排除標準:(1)伴昏迷;(2)腦出血;(3)其他疾病導致的肢體功能障礙;(4)認知不清、難以溝通;(5)曾被診斷為癲癇;(6)嚴重心臟、肝臟、腎臟等功能障礙;(7)不能按照醫囑進行服藥和治療。根據給予中頻脈沖電導治療時間的不同分為三組:A組(n=27,發病后48 h內)、B組(n=25,發病后48~72 h)、C組(n=25,發病后72 h以上,96 h以內)。本研究已經通過本院醫學倫理委員會審核批準。患者或家屬知情同意并簽字。

1.2 方法

所有患者均依據個人情況采取抗血小板聚集,控制血壓、血脂和血糖,營養神經,基礎康復鍛煉等常規治療。在此基礎上,分別于發病后48 h內,發病后48~72 h和發病后72 h以上且96 h以內(患者生命體征穩定,病情無進一步加重跡象)開始進行中頻脈沖電導治療。本研究使用廣州市橋鑫醫療器械科技發展公司生產的中頻脈沖電療儀,型號QX-535。首先用酒精擦拭患者電極片治療部位的皮膚,然后將電極片置于癱瘓側需要治療部位肌肉上,上肢放置于伸肌腱及肱二頭肌肌腱位置,下肢置于股四頭肌腱及腓腸肌肌腱位置,強度為31~40 Hz,每天1次,每次20 min,持續治療2周。

1.3 觀察指標及判定標準

1.3.1 神經功能 治療前后采用NIHSS評估患者神經功能損害狀況,其包括意識、語言和運動缺損等方面,最高分42分,患者神經功能損害程度和NIHSS分數呈正相關[4]。

1.3.2 肢體功能 治療前后采用Fugl-Meyer評估表(FMA)評價上下肢體運動能力,最高分100分,分數高反映患者肢體運動能力較強,運動較靈活[5]。

1.3.3 日常生活能力 治療前后患者日常活動的功能狀態評估采用改良Barthel指數(MBI),分數為百分制,其與患者日常生活能力呈正相關[6]。

1.3.4 血清細胞因子 治療前和治療2周后,早晨未進餐前采集所有受試者靜脈血5 mL,根據試劑盒說明要求,采用酶聯免疫吸附試驗(ELISA)測定血清神經元特異性烯醇化酶(NSE)、神經生長因子(NGF)和腦源性神經生長因子(BDNF)濃度,試劑盒由上海仁捷生物科技有限公司提供。

1.4 統計學處理

本文中使用SPSS 28.0對數據進行統計學分析。計量資料表示方式為(x±s),多組間比較采用F檢驗,組間比較采用獨立樣本t檢驗,采用SNK-q法進行兩兩比較;計數資料以率(%)表示,比較采用字2檢驗或Fisher確切概率法。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

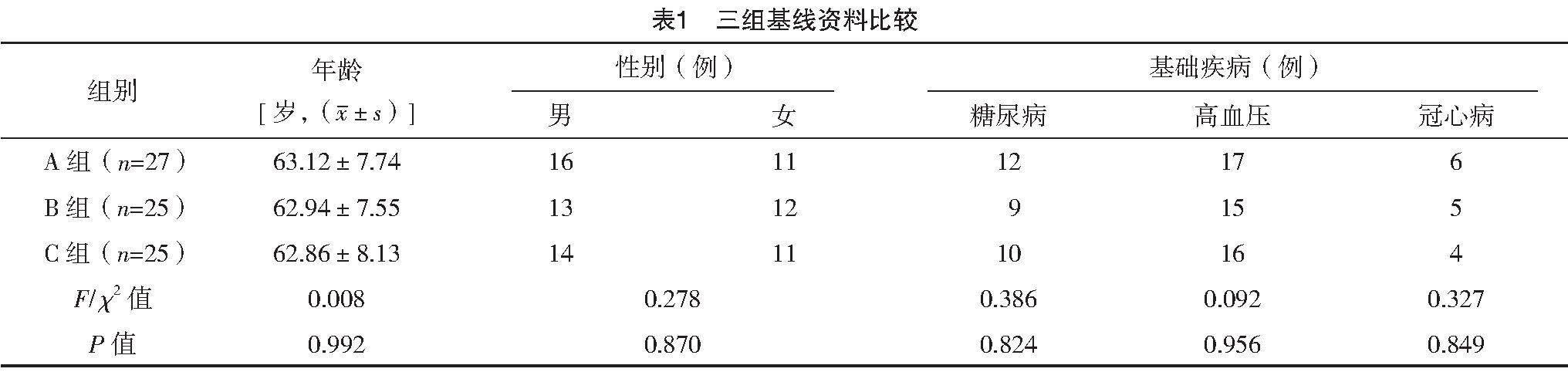

2.1 三組基線資料比較

三組基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

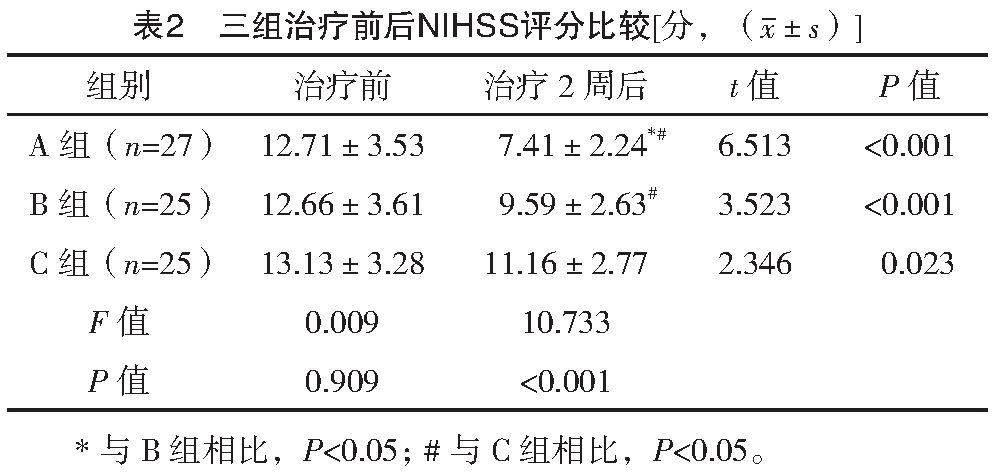

2.2 三組治療前后NIHSS評分比較

治療前三組NIHSS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);與治療前相比,治療2周后三組NIHSS評分均顯著降低(P<0.05);A組NIHSS評分低于B組、C組,B組NIHSS評分低于C組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

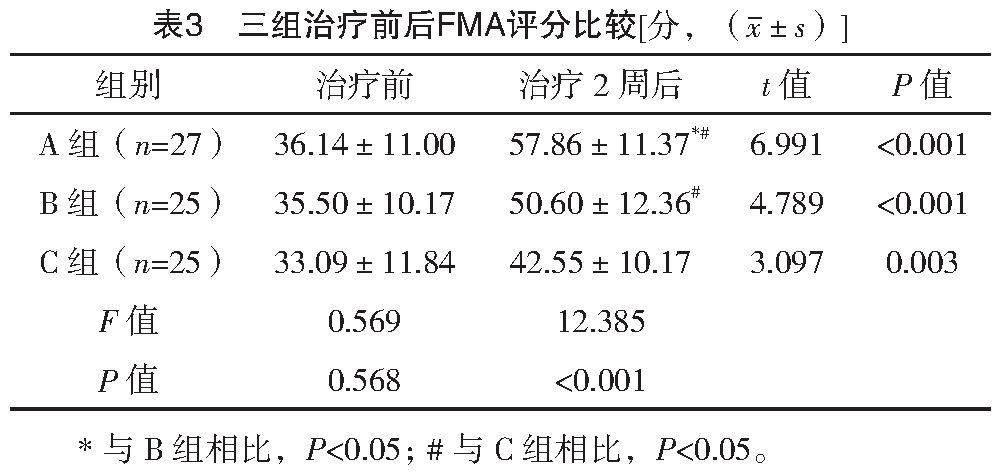

2.3 三組治療前后FMA評分比較

治療前三組FMA評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療2周后,FMA評分較治療前均有明顯提高(P<0.05);A組FMA評分高于B組和C組,B組FMA評分高于C組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

2.4 三組治療前后MBI評分比較

治療前三組MBI評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后三組MBI評分均顯著提高(P<0.05)。A組MBI評分高于B組和C組,B組MBI評分高于C組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.5 三組治療前后BDNF、NGF和NSE比較

三組治療前BDNF、NGF和NSE水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療2周后,三組BDNF和NGF水平均升高,NSE均降低,A組BDNF和NGF均高于B組和C組,B組均高于C組,A組NSE低于B組和C組,B組低于C組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表5。

3 討論

腦梗死發病突然,死亡風險高,存活者大部分遺留肢體偏癱或全癱瘓、行動姿態異常和生活無法自理等后遺癥,并且持續時間長,不容易痊愈,嚴重威脅居民健康[7-8]。因此有效防治腦梗死,加強康復效果,提高患者生存質量成為公共衛生領域的重要任務之一[9]。研究發現,神經細胞有一定的再生性和可塑性,急性腦梗死早期神經細胞并沒有完全損壞,此時積極給予康復治療,可以挽救殘存的神經細胞和神經功能,恢復肌肉收縮能力和力量,改善癱瘓的上下肢活動功能[10-12]。

中頻脈沖電導治療是腦梗死康復治療方法之一,可以通過電流持續刺激神經細胞膜,產生動作電位,反射弧到達中樞神經,激活并不斷刺激支配肌肉的神經系統,引起肌肉收縮活動,改善癱瘓肢體功能[13-14]。本研究中使用中頻脈沖電導治療2周后,急性腦梗死患者NIHSS、FMA和MBI評分與治療前相比都明顯更優(P<0.05),表明中頻脈沖電導治療對改善急性腦梗死患者中樞神經功能、肢體活動能力和日常生活能力都有明顯效果。BDNF、NGF和NSE是重要的神經活性物質,在腦梗死患者神經細胞恢復中起著重要作用,BDNF支持和促進中樞神經細胞的存活和生長,影響大腦神經細胞和神經功能的重塑[15-16];NGF促進神經細胞生長和周圍血管的形成,其水平與細胞凋亡關系密切[17];NSE存在于神經細胞胞漿中,由于各種原因,腦組織受損后其流入血液循環中,神經細胞損傷越嚴重,其在血液中的濃度越高[18]。本研究檢測中頻脈沖電導治療后急性腦梗死患者血清細胞因子,結果顯示BDNF和NGF濃度均增加,NSE濃度降低(P<0.05),提示中頻脈沖電導治療不僅能改善肢體功能障礙,還可以調節神經細胞因子水平,促進腦梗死患者恢復。

腦梗死急性發作后神經細胞并沒有完全壞死,在合適的條件和時機進行有效刺激,可以激發中樞神經細胞的再生,引導神經功能的重塑[19]。病情穩定后對有肢體功能障礙的急性腦梗死患者早期進行康復治療能有效促進肢體功能的恢復,中頻脈沖電導治療促進急性腦梗死患者肢體功能障礙恢復的恰當介入時間是何時呢?本研究中,在急性腦梗死發病后的48 h內、48~72 h、72 h以上且96 h以內分別對患者使用中頻脈沖電導治療,結果顯示,A組患者NIHSS評分低于B組和C組,FMA和MBI評分均高于其他兩組,說明發病后康復治療介入時間越早,肢體改善效果越好。此外,血清細胞因子檢測結果也顯示A組BDNF、NGF和NSE水平改善更優,因此發病后48 h內對急性腦梗死肢體功能障礙患者開展中頻脈沖電導治療可以促進神經細胞保護因子的釋放,更好地改善上下肢自主活動能力[20]。

由于本研究樣本量較小,臨床效果的推廣應用還需要加大樣本量繼續觀察。此外,本研究觀察時間較短,中頻脈沖電導療法對急性腦梗死肢體功能障礙患者康復的長期效果還需要進一步進行前瞻性研究。

參考文獻

[1] FAZEKAS F,GATTRINGER T,ENZINGER C.Cerebrovascular disorders[J].Curr Opin Neurol,2018,31(4):345-353.

[2]周晅.尤瑞克林與依達拉奉聯合治療急性腦梗死的有效性及對神經功能、認知功能的影響[J].江西醫藥,2021,56(11):2048-2050.

[3]王銳,岳亞敏,徐大偉,等.神經節苷脂聯合康復訓練對腦梗死后偏癱患者的影響[J].實驗與檢驗醫學,2020,38(4):697-699.

[4]廖楊平,韋小艷,張津源,等.核心肌群中頻脈沖電刺激治療聯合核心穩定性訓練對腦卒中后患者平衡功能障礙的影響[J].中國醫藥科學,2021,11(15):227-229.

[5]孟憲宇.浮針聯合中頻脈沖電療法治療神經根型頸椎病的臨床觀察[D].哈爾濱:黑龍江中醫藥大學,2020.

[6]彭閃閃,郭志勇,李世超,等.不同強度的中頻脈沖電療對腦梗死偏癱患者肢體功能康復的療效觀察[J].老年醫學研究,2021,2(1):1-5.

[7]陳繼云,楊通,朱海,等.中醫理療聯合現代康復訓練治療腦梗死偏癱患者療效觀察[J].廣西中醫藥,2021,44(2):18-21.

[8]劉學春,劉紅娟,管葉明.低頻脈沖電療聯合康復訓練對腦卒中后肩手綜合征的療效觀察[J].頸腰痛雜志,2021,42(4):505-507.

[9]史衛衛,尋魯寧,曹亞景,等.河北省居民2015—2018年腦梗死流行特征分析及時間序列預測[J].中國公共衛生,2021,37(12):1800-1804.

[10]劉紅娟,管葉明,劉學春,等.低頻脈沖電療對急性腦梗死后運動障礙和血清TGF-β1、BDNF的影響[J].頸腰痛雜志,2019,40(5):636-638.

[11]李琴琴.中頻脈沖治療儀聯合康復訓練對腦梗死偏癱患者肢體功能恢復的影響[J].醫療裝備,2021,34(22):152-153.

[12]冼洪霞,劉永林,湛婷婷.卒中偏癱患者在中頻脈沖治療儀基礎上落實早期康復鍛煉的效果[J].國際醫藥衛生導報,2022,28(1):19-22.

[13]李蕊,馬丹,王水雨.偏癱患者應用中頻脈沖神經肌肉訓練對上下肢康復的影響[J].黑龍江醫藥科學,2021,44(3):143-145.

[14]楊梅,阮超.阿替普酶靜脈溶栓治療急性腦梗死的臨床療效及其對NSE、S-100β及NGF的影響[J].貴州醫藥,2021,45(9):1403-1404.

[15]王雄,唐向陽,曹莉,等.不同劑量阿替普酶與尿激酶治療狹窄時間窗內急性腦梗死的效果及對神經損傷標志物的影響[J].貴州醫科大學學報,2021,46(12):1473-1477.

[16]秦龍江,徐樂義,王孝義.針灸聯合偏癱肢體康復訓練對老年腦梗死后偏癱患者肢體功能、神經功能和生活質量的影響[J].中國老年學雜志,2022,42(5):1071-1074.

[17]劉牧軍,張萌,肖美,等.中頻脈沖電刺激聯合運動想象訓練在腦梗死后神經源性膀胱尿潴留患者中的應用[J].中國當代醫藥,2023,30(4):68-70,74.

[18]龍蘇芳,尹信龍.低頻脈沖電療聯合奧塔戈運動對腦梗死偏癱患者神經功能及運動功能恢復的影響[J].現代診斷與治療,2023,34(1):86-88.

[19]鐘川,田永攀,吳繼祥,等.不同時間窗支架取栓系統治療前循環急性腦梗死的效果及預后分析[J].實用醫院臨床雜志,2023,20(1):89-92.

[20]潘豐.針灸聯合低頻脈沖電療對腦梗死恢復期患者表面肌電圖及步行身體質心空間軌跡的影響[J].廣西中醫藥,2023,46(3):29-32.