為什么老說我沒有節奏感?!

兔大力

現在請回憶一下,你有沒有聽過這樣的評價:

A.希望你下次朗讀課文時,更流暢一些

B.這歌你唱得不錯,就是都沒唱到拍上

C.你做廣播體操時動作沒做錯,但體態像是漏氣的迎賓人偶

如果有2-3條中選,那我想評價你的人并沒有什么惡意,他們只是想表達“你沒有節奏感”的意思。如果你朗讀的內容是完整的,沒有五音不全的煩惱,體操動作也做得大差不差,但就是不夠“準確”,這是怎么回事呢?

千萬別以為只有唱歌跳舞才考驗我們的節奏感,事實上,幾乎萬事萬物都有節奏。那位在數學方面超厲害的萊布尼茨曾贊嘆“宇宙是一片大和諧”,他真的很有見地——星球的運轉、四季的更迭、晝夜的交替、山巒的起伏、潮水的漲落、雷電的配合……這是大自然的節奏;心臟的跳動、呼吸的交替、肌肉的張弛、情緒的收放……這是我們身體的節奏;科技的更新、商品的流通、城市的運轉……這是社會的節奏。一切都在有節奏地進行,哪一個環節出了問題都不行。

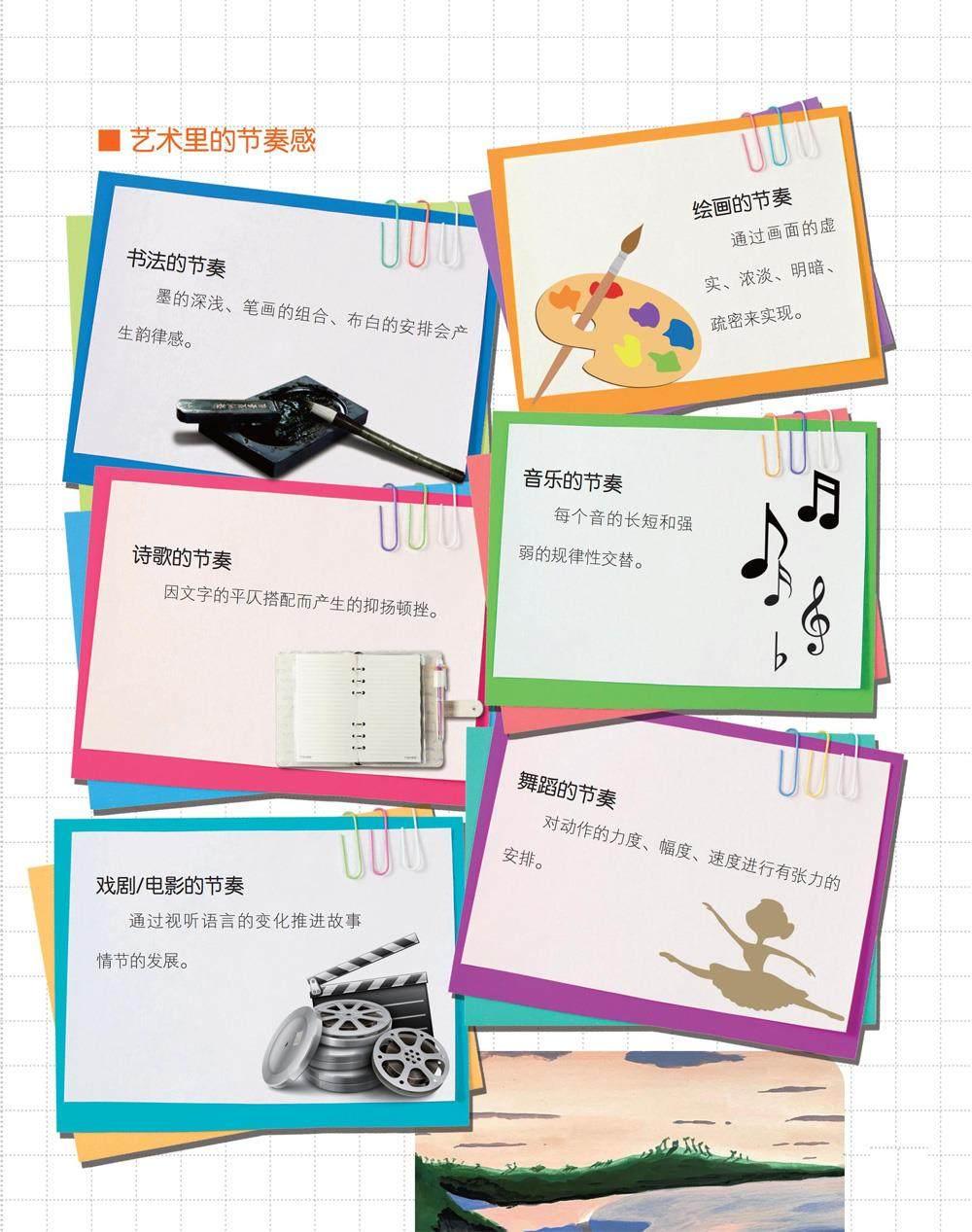

那藝術中的節奏,是怎么回事呢?除了音樂之外,繪畫、詩歌等也有節奏嗎?

為唱片封面作畫的畫家得有很強的節奏感吧?對啦!這位約瑟夫·阿爾伯斯雖然二十歲時才開始畫人生的第一幅畫,但他確實從很小就開始喜歡巴赫協奏曲,著迷于各式各樣的節奏。考慮到這是打擊樂的唱片,你是不是覺得畫面上的大方塊像大鼓,小方塊像踩镲,大圓像圓號,小圓像雙簧管?

強弱、長短、快慢、力度、幅度、層次、虛實、粗細、濃淡、疏密……雖然藝術節奏的表現形式不同,但最終都指向了“情感的起伏”。這些情感來源于創作者,最終投射到我們身上,所以我們聽到喜歡的歌,看到喜歡的動畫片時,會不由得受到情感的觸動。

那么有人問演唱、朗誦或繪畫有沒有節奏感,到底是以什么為標準的呢?不妨先來看看幾張黑膠唱片的封面。

無論圖形的數量是多還是少,擺放方式都是很重要的。能否在表意豐富的前提下,達成各部分的統一和協調,是決定它有沒有節奏感的重要因素。一言以蔽之,就是:

整體有大勢,

細節存變化!

藝術作品中,單一的創作手法會令人昏昏欲睡;變化過多、過于強烈或混亂,又會令人抓不到重點。當我們欣賞那些廣為流傳的經典作品時會發現,無論一首樂曲中間有多少強弱高低的變化,我們總能找到主旋律;而一幅畫無論媒介如何,總是有主構圖和主色調。

還是沒太聽明白?再來一起念兩首詩詞吧!

登高

[唐]杜甫

風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回。

無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。

萬里悲秋常作客,百年多病獨登臺。

艱難苦恨繁霜鬢,潦倒新停濁酒杯。

卜算子·送鮑浩然之浙東

[宋]王觀

水是眼波橫,山是眉峰聚。欲問行人去那邊?眉眼盈盈處。

才始送春歸,又送君歸去。若到江南趕上春,千萬和春住。

這兩首詩詞都是寓情于景的佳篇,前者像高亢激越的老者,后者卻如活潑恬淡的少女。即使不了解詩詞創作的具體因由,我們也能從韻律上感受到詩人和詞人的情感。

古詩由四言演化出五言,再到七言,后來又出現了詞,音節的變化越豐富,越給人跌宕起伏、頓挫錯落的感覺。但無論如何發展,總有字數、平仄、押韻的基本要求,萬變不離其宗。

藝術中充滿節奏,生活亦如此。“欲快先慢”“欲速則不達”不就是鼓勵我們張弛有度地生活嗎?