含DG 的配網系統中性點接地方式設計研究

王 卓

(國網勉縣供電公司,陜西 漢中 723000)

0 引 言

供電安全是電力系統在設計過程中必須重點考慮的因素之一。在電力系統中,配電系統屬于其重要組成部分,能夠直接影響供電性能,進而對用戶的用電體驗造成一定影響。分布式電源(Distributed Generation,DG)指發電容量較小、與配網系統連接,且分散在用電負荷周圍的一種發電形式,具有成本低、損耗小、可再生、節約用電及幫助配網系統削峰填谷等重要優勢[1]。因此,文章對含DG 的配網系統中性點接地方式設計策略進行深入研究。

1 含DG 的配網系統中性點接地方式設計

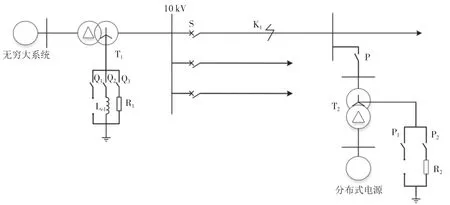

在實踐中,配網系統的不同接地方式存在不同的缺點與優勢,DG 的并入會在一定程度上提升配網系統的工作復雜性,中性點接地需要綜合考慮不同接地方式的優勢與劣勢、DG 接地方式與配網系統的沖突情況等。在此基礎上,才能開展中性點接地方式的設計分析[2]。優化策略如圖1 所示。

圖1 含DG 的配網系統中性點接地優化方案

從理論角度看,配網系統運行狀態通常可以分成正常運行狀態、單相接地故障2 種基本情況。一是配網系統正常運行,即一般情況,此時中性點不接地,圖1 中3 個開關表現為Q1閉合、Q2斷開、Q3斷開,整個DG 處于并網運行狀態,P 點閉合,同時并網變壓器中性點不接地,即P1閉合[3]。二是單相接地故障,有效值小于10 A。此時,故障點電流可自行熄滅,配網系統中性點不接地、DG 保持并網,并網變壓器中性點不接地,對于系統側的接地方式不會產生消極影響。三是單相接地故障,有效值大于10 A。此時,故障點電流無法自行熄滅,接地系統滅弧,3 個開關表現為Q1斷開、Q2閉合、Q3斷開,中性點經銷弧線圈接地。在該場景中,DG 會保持正常運行,并網變壓器中性點不接地[4]。

2 中性點接地方案仿真建模

2.1 故障點采集模塊

故障點采集模塊的仿真建模思路是將電流有效值作為故障判定指標,當該數值大于閾值時,即判定系統存在故障。在仿真過程中,該系統仿真包括有效值計算、故障通告功能等[5]。實際運行過程中,當故障電流大于閾值時,為避免誤動作,需要計算電流超閾值持續時間,如果超出50 ms,則會觸發故障通告模塊,提示技術人員該模塊出現故障。

2.2 中性點接地模塊

中性點接地模塊是本次研究的核心模塊,主要由接地預處理模塊、接地回路模塊組成。

接地預處理模塊的仿真包括定時功能、故障區間識別功能以及接地控制信號功能等。在實際運行過程中,需要綜合考慮故障存在標志、電流、區間接地方式以及接地回路的選擇等內容,并生成控制信號輔助完成接地回路的接入工作[6]。接地回路模塊的仿真主要包括多路控制開關、接地回路。在實踐中,該模塊主要包括3 種節點回路,即不接地、消弧線圈、小電阻。

2.3 故障模擬模塊

故障模擬模塊主要涵蓋2 種故障類型,即短路故障和消弧線圈故障,通過模擬實際工作場景完成故障設計。其中,短路故障擬定為持續3 s 的單相對地短路故障,消弧線圈故障主要是為了模擬發生故障階段本應接入消弧線圈時的故障情況。

在上述工作背景下,對本次中性點接地優化方案的工作情況和效果進行判定,即判定故障后的動作能否保證系統運行達到預期水平,實時控制、故障模擬由MATLAB Function 輔助完成[7]。

2.4 DG 與接地回路模塊

DG 與接地回路模塊主要包括DG 模塊、DG 并網開關、DG 接地回路。其中,DG 模塊受限于控制邏輯,當中性點為小電阻且持續一段時間后,即可斷開并網狀態。同時,DG 存在不接地、小電阻接地2 種基本接地方式,其中并網狀態為不接地,獨立運行為小電阻接地。

3 流程設計

流程設計共分為4 個階段,可在3.2 s 內完成故障清除,具體流程設計如下。

第一階段,即0 ~0.2 s,系統正常運行,接地方式為不接地。第二階段,即0.2 ~1.2 s,系統模擬單向對地短路故障,此時接地方式為消弧線圈接地。第三階段,即1.2 ~2.2 s,系統同樣模擬單向對地短路故障,同時模擬消弧線圈故障,此時接地方式為小電阻接地并斷開主回路。第四階段,即2.2 ~3.2 s,系統重新閉合主回路斷路器,同時恢復正常連接,并清除所有故障[8]。

4 仿真結果與分析

4.1 架空線路的仿真結果與分析

4.1.1 小型架空線路

為保證線路末端電壓的穩定運行,需要結合現實情況擬定3 條較短的線路,即長度均為20 km、帶負荷運行的架空線路。在中性點不接地狀態下,發生單相接地故障時的運行情況即為本次模擬的內容。首先,穩態電流的有效值在10 A 以下,系統側中性點不接地開關保持在閉合狀態,中性點經消弧線圈接地開關處于斷開狀態,中性點經小電阻接地開關處于斷開狀態[9]。其次,消弧線圈裝置并未投入使用,定時器處于休止狀態,即斷開,故障可自行消除,中性點經小電阻接地開關處于斷開狀態。DG 側中性點接地方式保持不變,不接地開關閉合,小電阻接地開關保持在斷開狀態。最后,系統故障電流在10 A 以下時,故障電弧可自行熄滅。

4.1.2 大型架空線路

在實踐中,如果電網存在改造、增容、擴建等情況,會導致線路容性電流增大、饋線增加。在本次研究中,擬定饋線條數為8 條,電纜線路的長度均為35 km。當系統發生單相接地故障時,接地裝置的動作情況如下:一是穩態故障電流的有效值在10 A以上,系統側中性點不接地開關由閉合轉向斷開狀態,消弧線圈接地開關由斷開轉向閉合狀態,中性點經小電阻接地開關繼續保持斷開狀態。二是消弧線圈裝置投入使用,在1 s 之后,判定滅弧失敗,定時器由斷開轉向閉合狀態,接地開關表現為小電阻接地,整個供電安全性顯著提升。從整體角度來看,中性點復合接地方式能夠在有效判斷故障電流的基礎上,選擇合適的接地方式。根據故障情況,在0.2 s 處,系統發生單相故障,在不考慮故障電流水平的背景下,判斷中性點動作裝置延時0.05 s 對故障電流有效值的影響。此時故障電流在10 A 以上,無法實現故障點的電弧自動熄滅。在這一背景下,中性點裝置轉換小弧線圈接地,可以對故障點電流做出有效補償。一般而言,補償后的電流應在0 A 左右,可以實現故障點的電弧自動熄滅,有效保證分布式電源運行安全。

4.2 電纜線路的仿真結果與分析

電纜線路也是實際工作場景中的重要線路類型。與架空線路相比,電纜線路的先進性更強,容性電流相對較大,在系統發生單相接地故障后,對地電容、電流較大,導致電弧難以自行熄滅。在這一背景下,電弧存在的問題很可能導致故障點絕緣損壞,進而誘發兩相、三相短路故障,影響系統的安全運行。與架空線路相比,電纜線路存在一定的特殊性,即在一般情況下,電纜線路電阻、電納會略大于同電壓等級的架空線路,電抗會略小于同電壓等級的架空線路[10]。

該中性點接地優化方案不僅能夠準確判斷故障點電流,還能夠對特定開關進行控制,切換中性點接地方式,確保DG 并網狀態、離網狀態均可正常運行。

5 結 論

文章以含DG 的配網系統中性點接地方式為研究對象,通過理論分析、模型建設等方式確定配電網在不同工作場景下的運行特征,并提出了相應方案。通過分析該方案在架空線路、電纜線路兩種工作場景中的可行性發現,該方案能夠保證系統根據故障類型進行接地方式的智能化選擇,不僅能避免傳統工作背景下但凡遇到故障就會選擇小電阻接地,進而影響供電穩定性的問題,還能彌補消弧線圈接地由于線圈容量不足可能誘發的線路安全問題。同時,可以為分布式電源獨立帶負荷運行提供必要的安全保障。總之,本文研究的接地方案能夠在一定程度上保證供電的安全與可靠。