風力發電場景下電網接入技術及智能調度方案研究

張明玥,張揚洲

(山東華聚能源股份有限公司,山東 濟寧 273500)

0 引 言

隨著全球能源需求的不斷增長和環境問題的日益突出,清潔能源已成為全球能源發展的重要方向之一。在清潔能源中,風力發電因具有可再生、無污染等特點而備受關注,風電場的規模和數量也在不斷增加。然而,風力發電的不穩定性和不可預測性給電網接入帶來了挑戰,如何有效解決這些挑戰成為當前急需研究的問題之一。基于此,文章針對風力發電場景下的電網接入技術及智能調度方案展開深入研究,旨在為提高風力發電系統的運行效率和電網的安全性、穩定性提供理論支持和技術指導。

1 風力發電場景下的電網接入技術

1.1 風電場電網接入的基本原理

風電場的電網接入原理是將風力發電裝置產生的電能輸送至電網,以滿足消費者的用電需求。電能的輸送過程主要借助輸電線路、變壓器等設備,電能傳輸損耗則主要由線路電阻、變壓器損耗等決定[1]。在風力發電場景下,電網接入技術能夠有效減少輸送過程中的損耗,提高電能的傳輸效率和電網的穩定性。

在風力發電場景下,風電場向電網輸送的總電量用公式表示為

式中:Pin表示風電場向電網輸送的總電量;Pwind表示風力發電的總發電量;Ploss表示在輸送過程中電量的損耗。

1.2 風電場電網接入的技術挑戰與解決方案

風電場電網接入面臨3 大挑戰。第一,風力發電的間歇性和不確定性,導致電網穩定性受損;第二,風電場多位于偏遠或海上,輸電成本高昂,傳統線路難以應對;第三,風電快速發展對電網規劃與調度構成壓力。

為解決該問題,可采取以下策略。首先,利用天氣預報和發電預測模型,精準預測風電量,優化電網調度計劃;其次,應用儲能技術,如電池和壓縮空氣儲能,以平衡電網負荷;再次,利用智能電網技術,如智能電表和調度系統,實現對風電場的遠程監控與調度,進而提升電網響應速度和穩定性;最后,加強風電場與電網之間的信息溝通與協同,優化電網規劃,以更好地適應風電發展。

2 風力發電場景下的智能調度方案

2.1 智能調度概述

智能調度是利用先進的信息技術和人工智能算法,對電力系統進行動態調度和管理,以實現電力供需平衡、提高電網運行效率和穩定性的一種調度方式。智能調度主要基于大數據分析、機器學習和優化算法等技術,通過分析和處理電力系統的歷史數據、實時數據和未來預測數據等,自動化地生成調度策略和優化方案,實現對電力資源的合理分配和利用。智能調度的關鍵在于實時監測電力系統的運行狀態和需求情況,及時響應電網波動和異常問題,通過調整發電、輸電和負荷等方面的運行參數,以最大限度地滿足用戶需求和電網安全、穩定運行的要求[2]。

2.2 智能調度技術在風力發電中的應用

智能調度是利用先進的信息技術和人工智能算法對電力系統進行動態調度和管理的一種策略。智能調度的基本原理可用公式表示為

式中:O表示輸出結果;In表示輸入參數;f(·)表示智能調度的決策函數。f(·)通過分析和處理風力發電場景下的電力系統的歷史數據、實時數據和未來預測數據,并利用大數據分析、機器學習和優化算法等技術,自動化地生成調度策略和優化方案,以實現電力供需平衡、提高電網運行效率和穩定性的目標[3]。智能調度的核心原理是借助智能化的算法和技術手段,監測和分析電力系統的運行狀態和需求,以制定最佳的電力調度方案。

2.3 智能調度對電網安全穩定運行的影響

在風力發電場景下,智能調度方案對電網的安全、穩定運行有著重要影響。智能調度能夠根據電網的實時狀態和預測情況,實現對電力的精確調配和分配。通過分析大量的數據并運用先進的算法,智能調度可以及時感知電網的負荷變化和風力發電的波動性,從而調整發電量和傳輸路線,確保電力供應的穩定性和可靠性。智能調度還可以有效降低電網運行中的風險,避免電力系統出現過載、短路等問題。通過實時監測電力設備的運行狀態和電網負荷情況,智能調度系統可以提前發現潛在的問題,并采取相應的措施進行調整和優化,從而最大限度地降低事故和故障的發生概率。此外,智能調度能提高電網的適應性和靈活性,使其更好地應對外部環境的變化和挑戰。通過實時調整電力的分配和傳輸路徑,可以使電網更加靈活地適應不同的氣候條件和電力需求,確保電網在各種復雜情況下均能穩定運行。

3 電網接入技術與智能調度方案的綜合研究

3.1 風電場接入電網的智能化技術方案

風電場接入電網的智能化技術方案是為了解決風力發電給電網接入帶來的挑戰,提高電網的安全性、穩定性和效率。文章設計的智能化技術方案基于智能感知和預測、實時監控和調節以及智能協同控制等技術,通過部署高精度的風速與風向傳感器、氣象預測系統,實現對風電場風能的智能感知和預測。這些傳感器可以實時監測風電場周圍的氣象條件,包括風速、風向、氣溫等,并結合氣象預測模型預測未來一段時間內的風能輸出情況,為電網調度提供數據支持。同時,利用智能化的監控系統實時監測和評估風電場和電網的運行狀態。通過實時采集、傳輸和處理數據,監測風電場的發電量、電壓、頻率等參數,一旦發現異常情況,系統會立即發出預警,確保電網的安全運行。

在智能調節方面,可以采用智能的電力調度和控制技術,精確調節和控制風電場發電量。借助智能化的發電機組控制系統,操作人員可以根據電網的負荷需求和風力資源情況,靈活地完成風電機組的啟停、功率調整等操作,保障電網的穩定性和可靠性[4]。此外,可以采用智能協同控制技術,實現多個風電場之間的協同運行和調度。

3.2 智能調度與電網接入技術的協同優化方案

智能調度與電網接入技術的協同優化是在風力發電場景下確保電網安全、穩定運行的重要措施。協同優化流程如圖1 所示。

圖1 智能調度與電網接入技術的協同優化流程

第一步,需求分析。全面了解電網接入技術和智能調度技術的需求和目標。第二步,技術選型。根據需求分析,選擇適用于風力發電場景的電網接入技術和智能調度技術,同時綜合考慮技術的可行性、適用性、穩定性以及成本等因素。第三步,系統設計。通過整合選用的技術,設計協同優化方案,包括確定智能調度系統的整體架構、劃分功能模塊、確定數據接口等。同時,與電網接入技術進行融合設計,確保兩者能夠實現無縫銜接和協同工作。在系統設計過程中,需要充分考慮電網的復雜性、風電場的特點和智能調度的要求等內容,確保設計方案能夠滿足電網安全、穩定運行的需求。第四步,實施方案。根據系統設計方案,制定并實施方案。這涉及具體的技術部署、設備安裝、系統調試等工作,確保智能調度系統與電網接入技術均能正常運行,并實現協同優化效果。第五步,檢測調整。在實施過程中,需要進行全面監測和調整,及時發現并解決問題,確保系統運行的穩定性和可靠性。第六步,效果評估。對協同優化方案進行效果評估,監測并分析電網運行數據和智能調度系統性能指標,評估協同優化方案的效果和效率[5]。第七步,優化改進。根據評估結果,及時對方案進行優化改進,進一步提升系統的性能和效率,確保電網的安全、穩定運行。

4 風力發電場景下的電網接入與智能調度方案效果分析

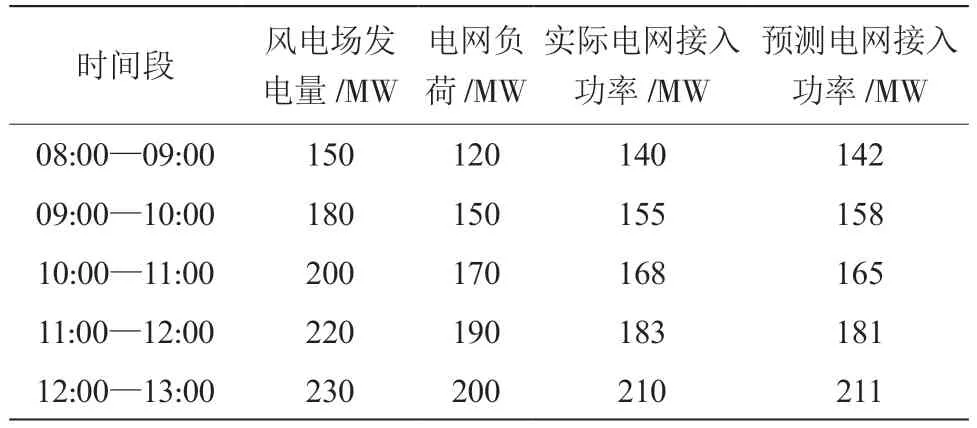

在某風力發電場景下的電網接入與智能調度方案中,采用智能調度技術與電網接入技術相結合的方案,以確保電網的安全、穩定運行。通過分析風力發電場景下的電網負載、風能預測等數據,確定智能調度系統的需求和目標。同時,選擇適用于該場景的智能調度算法,如基于機器學習的預測模型和動態調度策略。在電網接入技術方面,采用電力電子裝置和智能控制系統,實現風力發電機組的有效接入,并保證電網運行的穩定性和可靠性。在智能調度方面,建立基于實時數據的風電功率預測模型,并結合電網負荷預測模型,實現對電網負荷和風電功率的動態調度和優化。風力發電場景下的電網接入與智能調度效果如表1 所示。

表1 風力發電場景下的電網接入與智能調度效果

由表1 可知,各時間段內風電場發電量和電網負荷均發生一定變化,在08:00—09:00,風電場發電量為150 MW,高于電網負荷的120 MW;實際電網接入功率為140 MW,略低于預測值142 MW,表明系統略有過剩。在09:00—10:00,發電量上升至180 MW,高于負荷的150 MW,但實際電網接入功率達到155 MW,略高于預測值158 MW,表明系統在此時實現較好的調度匹配。在10:00—11:00,盡管發電量上升至200 MW,但實際電網接入功率為168 MW,低于預測值165 MW,存在一定的調度誤差。在11:00—12:00 和12:00—13:00,雖然風電場發電量有所增加,但實際電網接入功率和預測電網接入功率基本保持一致,表明智能調度方案在這段時間內實現了電網與風電場的匹配。由此可知,風力發電場景下的電網接入與智能調度方案具有較好的應用效果,能夠有效應對風力發電的波動性,提高電網的可靠性和穩定性,為可再生能源的大規模接入提供了重要保障。

5 結 論

在風力發電場景下,電網接入技術及智能調度方案的研究對于提高電網的安全性、穩定性和效率至關重要。通過分析風電場電網接入的基本原理和技術挑戰,深入探討智能調度在風力發電中的應用,并結合智能化技術方案與電網接入技術進行協同優化。通過實例分析證實,研究方案具有有效性,能夠有效應對風力發電的波動性,顯著提高電網的可靠性和穩定性。未來的研究可以進一步探討智能調度技術與電網接入技術的深度融合,以實現更加智能化、高效化的電網運行管理。