偶然之間 山水共生

王藝的水墨人物畫,脫胎于傳統文人畫的筆墨、意趣,又與當代新文人畫所建立的世俗化、趣味性的審美表達和敘事邏輯拉開了距離。他以一種不斷重構的創作理念和表現方法,不斷地實驗、創新,但他不去追逐成規的體系,也不去建構固定的模式,只是在筆墨之間、性情之中創造一些偶然,書寫一些狀態,實現對自我藝術面貌和審美表達的不斷超越。

這樣的創作理念與審美表達,與他多元一體的創作實踐和人生經歷直接相關。從水墨人物畫到油畫,從版畫到雕塑,從數字藝術到藝術設計,從大漆到丙烯,他的藝術創作從來不拘于技法的限制,也不囿于材料的窠臼;從經濟學博士到美術學博士,從中國國家畫院藝術委員會委員、研究員到華東師范大學教授、博士研究生導師,他的人生經歷從來不限于固化的程式,也不停歇于已有的成就,而是一直在超越自我,重拾本心;從創作到教學,從自我表達到參與社會表現,他從來不泥于外在的形式,始終在探尋本心的情感內涵,也始終以藝術的方式書寫著自我,感知著變遷,記錄著時代。

不斷打破成規形式、不斷探索創新語言、不斷實踐多元材料與王藝審美的自覺表達和敘事語言的自覺創新直接相關。他在藝術創作的不斷實驗中,在人生角色的不斷轉換中,在表現方法的拓展建構中,逐漸實現了審美表達和審美建構的自覺性,也實現了在生命感悟、情感感知、生活感觸、時代感想和社會感受之間的交融和生發,更實現了傳統筆墨、意趣與現代審美、語言的轉變和共生。因此,王藝的水墨人物畫作品中雖然有調侃,有反諷,有思考,有批判,但是這些始終不是他畫面描繪主題的核心,也不是他精神深處所要追尋的目的地。那些寂靜中的安然、獨處時的回首、苦悶后的釋懷,以及那些不可預知的未來、生命中的偶然和不被預設而始終充滿挑戰的人生路程,才是他苦苦追尋的心靈棲息地,才是他歷經千帆而始終保有一顆純粹的童真之心的原因,亦如他在畫面中一直使用的那些純粹而飽滿的色調,稍加調和,卻能直觀地呈現出自然且本真的色彩,也能準確地表達出生命本質的躍動,所以,他的畫面傳達出的情感始終是溫暖的,是陽光的,是走過泥濘而始終心存感激的坦然與曠達。

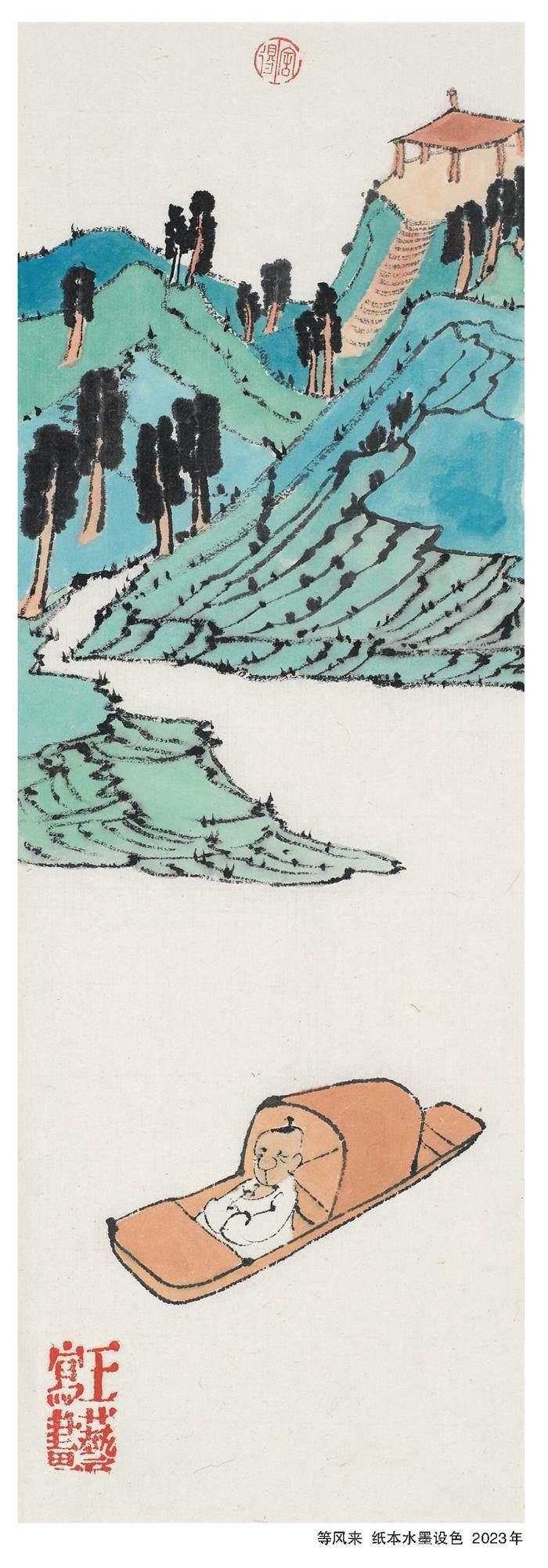

然而這樣淡然自若的藝術感知和審美表達卻蘊含著較為自信和飽滿的藝術體悟,那是一種在厚重積淀基礎上的行云流水,也是一種閱盡滄桑后的細膩挽留,更是一種筆墨本體的獨立和審美構建的自覺。因此,他的水墨人物畫中,是陽光,是純粹,是山水之間的人物。因為陽光,也因為純粹,所以那些山山水水不是傳統山水畫構成中的樹石搭配和空間容納,而是一種超越真實存在狀態的抽象化的塊面山水,它們遠遠地、溫柔地存在著,在線條構建中起起伏伏地游走著,在色彩填充里安安靜靜地棲息著,沒有強勢地壓迫,也沒有孤傲地挺拔,沒有敞開胸懷地迎接,也沒有山水相隔地拒絕,就那樣等待著、靜默著。這恰恰是王藝為他的水墨人物畫建立的一種意象化的山水理念,也是他獨特的山水精神的體現,實現了從山水比德到山水本體的獨立,他將山水進一步從傳統自然山水的概念和傳統精神價值的概念中抽離出來,改變了傳統山水的面貌,也改變了傳統山水的情感承載維度。

這樣的山水,就自然地開始從傳統具象山水的真實性,向一種超越自然山水地理性、空間性和構成性的概念山水轉變。因此,它可以不容納世俗的隱逸,也不接納休憩的過客,只是作為背景完整而獨立地延綿著。其看似虛妄,卻又不可忽略,始終堅韌而柔和地配合著;看似不可走進,卻有著無邊的包容性和延展性。

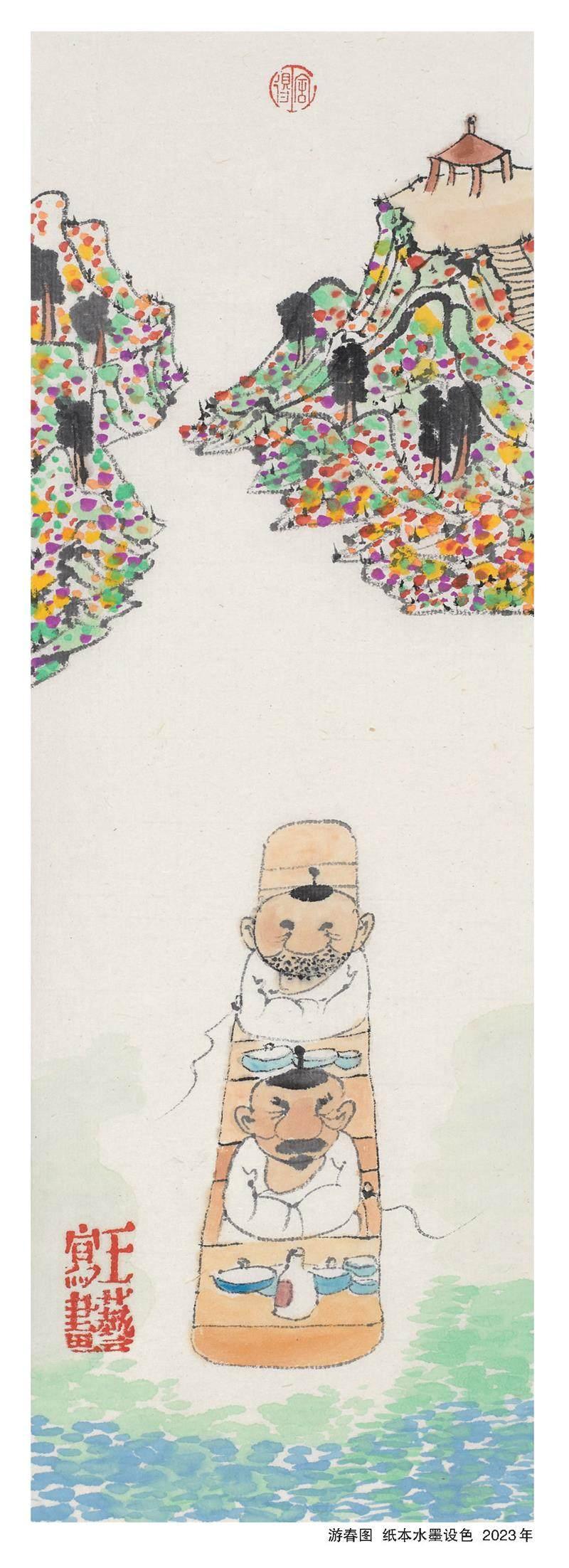

甚至在那些遠遠的山巒之間,在那些盤桓回轉的小徑之上,王藝還賦予山水自然絢爛的色彩。它們如陽光鋪灑在大地之上,層層疊疊地包裹著裸露的山體。在光彩奪目中,王藝抽離了那個真實的山水自然,重構了山水自然的時空關系,使縈繞山石樹木之間的時空關系,使那些拾級而上的臺階、那個孤獨守望山頂的小亭、那些零星倚偎的樹木,以及那些因色彩點染而閃耀明媚的山體,變成了一種理想、一個桃花源、一座矗立于世間而熠熠生輝的精神豐碑,它們均在色彩包裹中、在陽光照耀下站立并成為永恒。

恰恰因為有這樣的山水之間,所以那些看似并沒有走進山水之間的人物,那些看似與山水始終保持距離的前景中的人物,才得以建構一種既獨立存在又相生相感的視覺審美效果和空間構成關系。如此一來,畫面中的人物悠然地享受著獨處時光,或三五好友相伴一處,總是以一種超越世俗的狀態存在著。他們游走于山水之間,卻又與山水保持著可望而不可及的距離;他們依賴于山水之間的清凈自在,卻又以“不看”的姿態去融入,去體悟,去參與,去表達。

是的,王藝水墨人物畫中的人物多以“不看”的姿態呈現,不論是山前閑坐,還是結伴泛舟,不論是飲酒自樂,還是青山論道,“不看”的人物形象都在消解人物的個體存在特性,而試圖建立一種無意識、無差別的人物精神屬性。從形象表現到精神建構,從個性到共性,那些“不看”的人物,亦如那些隱去了地理屬性和自然空間組合的山水,開始從具象的、真實的存在走向抽象的、意象的概念,又如那些遠遠存在著的概念化的山水意象,雖然消解了其在傳統山水畫中的存在狀態和精神價值,但它們完整了畫面的整體空間,也完整了人物對自然的參與。畫中的人物雖然多以“不看”的形象出現,卻完整了那些超越真實自然山水而逐漸走向永恒的時空關系,也完整了那些由空間構成而延展出的主體情感承載和主體審美表達。山水和人物之間建立了一種從外在表現到內涵表達的呼應關系:山水傾聽著人物的內心感受,人物也回應著山水的默默守護,他們雖沒有相依相偎,卻足以慰藉那些遙遙相望的期許。

因此,我們從王藝水墨人物畫中看到了泛舟湖上的那一抹愜意,看到了酒酣之后的逍遙,也看到了人去而船自漂泊的寂靜,看到了繽紛多彩下的蜿蜒小徑,看到了結伴問道途中的不問之問,還有許多不用去看,就已心領神會。

從對傳統山水時空關系的超越,到對人物介入山水空間所形成的感知與表達維度的超越,其實王藝在他的水墨人物畫中建立了一種暢神的精神場域。在這個場域中,個體可以進入一種摒棄一切外物和雜念的絕對虛無的境界,精神與自然合一而達到個體身心極度愉悅、極度自由的境界。同時,王藝還對宗炳的“暢神說”進行了現代化的闡釋與轉變,他將那些精神的愉悅和心靈的自由納入這片時空的永恒中,使其得以保留,得以成為一片凈土,得以在張弛之間、在縱橫交錯之時、在徘徊踟躕之際,去汲取,去回溯。或許這些山水和人物逐漸走向概念化和意象性表現的根本就是王藝內心始終追尋的一種精神的妥協狀態,他不強求,也不刻意,就那樣自然而然地成長著,生活著,感知著。因為懂得放手,所以更能夠乘風破浪,勇往直前。

筆者看懂了王藝畫面中山水與人物之間的廣闊空間,那是傳統中國畫中的留白,那個遼闊的區域在承載傳統審美表達的空間構成之外,更成了這些意象性的山水和人物進行對話、相互依存而又相互獨立的空間場域。由此,這個空間超越了傳統留白所具有的審美價值,開始轉化成為一種裹挾著自渡價值的精神空間。那些超越時間而矗立成永恒的山體,那些參與空間表達而“不看”的人們,都在這片廣袤的空間中凝思著,找尋著,介入著,也抽離著。也因為這片廣袤的空間,那些逐漸走向無差別的人物形象,那些逐漸概念化的山水樹石,也開始逐漸覺醒。雖然不去看,雖然游走于時空之外,雖然矗立成了永恒,但是它們仍然占據著這片空間。猶如那妥協的狀態里,又怎會沒有頑強的抗爭;那看似靜止的水面,卻足以帶來激流的力量;那默然守護的山水自然,卻在時光變遷中始終亮麗著;那些不去看的姿態,卻始終沉思著,不斷地參與山水之間。那片廣袤的空間,在偶然之間實現了山水與人的共生,為人們帶來無限延展的精神場域。

作者簡介:

崔曉蕾,博士,中國藝術研究院助理研究員。研究方向:中國現代美術思潮。

王藝,中國國家畫院雕塑院執行院長,中國國家畫院藝術委員會委員,中國國家畫院研究員,中國美術家協會理事,國家一級美術師,美術學博士、經濟學博士,華東師范大學美術學院教授、博士研究生導師,上海美術學院特聘教授,鄭州大學美術學院兼職教授,江南大學設計學院兼職教授,意大利藝術研究院榮譽院士,中國詩歌學會理事,中國職工美術家協會顧問。

曾舉辦《調調Tiao/Diao——王藝2018研究展》《王藝2016研究展》《非常自我》等個展,多次參加國內外藝術展覽。2017年獲鳳凰藝術年獎“最佳雕塑藝術獎”。出版有多部藝術類學術專著、文章等。