解讀傳統繪畫藝術中的留白手法

摘 要:我國傳統繪畫藝術創作中的留白,是一種獨特的繪畫表現手法,以“無”生“有”,以“虛”托“實”。畫者通過筆墨與色彩的揮灑,彰顯畫面的節奏與韻律,形成中國繪畫藝術獨特的藝術特點與審美觀念。從傳統繪畫藝術中留白手法的內涵特征入手,探討留白在傳統繪畫藝術中的布局安排與意蘊營造,剖析留白手法的內在審美意義。

關鍵詞:傳統繪畫;留白;虛實

基金項目:本文系2023年高校教師創新基金項目“中華傳統文化題材繪畫在賦能鄉村全面振興中的實踐”(2023A-143)、隴東學院橫向項目“文藝賦能鄉村振興實踐研究——慶陽鄉村公共空間文化設計與墻體繪畫制作項目”(HXSK2315)階段性成果。

我國傳統繪畫是一種極具鮮明民族審美特色的繪畫藝術形式,尤其是以黑白為主色調的水墨畫藝術,其獨特的留白藝術手法在世界繪畫藝術領域是獨一無二的。留白手法呈現出傳統繪畫的空間層次,為歷代畫家所青睞。人們在很多中國畫作品中,都能夠體會到留白藝術手法帶來的無限魅力。留白技法在虛實相生中,既能夠彰顯畫面中筆墨描繪所塑造的立體感,又能夠給觀者帶來無限遐想的空間,具有極高的藝術審美價值。另外,傳統繪畫中的留白藝術還與我國傳統哲學思想相契合,蘊含著深厚的文化內涵。因此,有必要對傳統繪畫中的留白手法進行深入研究。

一、傳統繪畫中的留白

(一)留白概述

傳統繪畫藝術中的留白,是畫面中筆墨未到之處,也是畫家在創作過程中的精心布局,它以“無”生“有”,以“虛”托“實”。對繪畫創作來說,留白沒有特定的位置,它通常隨著畫面中筆墨的變化而變化[1]。從繪畫藝術的創作視角來看,留白手法的運用是畫家用來體現畫面空間的一種方式,空白之處能夠衍生出無形的繪畫語言,看似平平無奇,實則承托著整個畫面的氣韻,形成“弦外之音”的效果。自古以來,氣韻是對繪畫進行品評的一個重要標準,在謝赫“六法”中,“氣韻生動”居于第一。也就是說,傳統繪畫創作除了追求描繪物象的形似以外,還注重筆墨揮灑間氣韻的生成。

(二)傳統繪畫藝術中留白手法的發展

傳統繪畫藝術中的留白手法,自先秦時期就已出現,至六朝時期逐漸形成,在唐代進一步發展,于宋代達到巔峰。自此之后,留白藝術手法就成為傳統繪畫的專屬。宋代時期盛行理學,使得傳統繪畫對留白手法的運用有了更為自主的意識要求。在傳統繪畫作品中,既有寒林平遠之境,又有淡雅的詩意情懷。畫者通過揮灑筆墨,以營造有限的空間使觀者對自然產生無限的遐想。元代的繪畫藝術注重畫面的靈動與飄逸,畫家在創作中融入了更多的主觀情感,也在繪畫創作中呈現了更多的隨意性。尤其是文人畫創作,其個性鮮明,常常借助留白藝術手法,抒發畫者淡雅疏遠的情感,這也對明清繪畫藝術創作產生了深遠影響。

二、傳統繪畫中的留白布局安排

傳統繪畫中的留白,不是單純的空白無物,而是在空白之處蘊藏著讓人回味與遐想的意趣。雖然畫面的描摹是在“黑”處著墨刻畫,但對“白”處的設計布局也很講究。為了凸顯筆尖意蘊,留白的創設要立足整體畫面的結構安排,才能夠體現畫面整體的平衡感與空間感。其結構布局主要有兩個方面:一是在筆墨設色中留白,二是統籌畫面章法布局的留白。

(一)筆墨設色中的留白

傳統繪畫中的留白能夠給人一種“無言勝于千言”的奇妙感受,這與畫者的筆墨技法、色彩運用等有著密切關系。傳統繪畫中筆墨的本質就是對黑與白關系的處理,筆墨設色過程中的留白是畫者的精心設計,以留白之法承托墨色之道,賦予畫面最大限度的自由空間[2]。因此,筆墨設色中的留白,可以是畫者以自身情志托物象形,也可以獨立存在。

《老子》言:“知其白,守其黑。”從哲學的角度闡述了黑與白之間的辯證關系,將其引申至繪畫藝術創作中,則是“知白守黑”的創作技法。在傳統繪畫中,筆墨未到之處并不是空無一物,而是以虛代實,也叫借物留白,常見的有山石留白、云水留白、樹木留白、光影留白等,與筆墨描摹的“黑”互為映襯,代表天空、行云、流水等。在傳統繪畫中,見魚即見水,見鳥即見天,留白之處則為畫面的精妙之處。畫家在輕重緩急的運筆與深淺濃淡的墨色變化之間,刻畫出一個極具意蘊的畫中世界。例如龔賢的《千巖萬壑圖》,畫面中有形態與大小各不相同的山石,都運用了留白手法,山石底部運用濃郁的墨色描繪,向上逐漸以灰影進行疊加,使黑灰交錯間雜白色,這種留白手法,使得山石更具立體感。黑色筆墨突出了山石的厚重敦實,灰色更顯山石肌理,而中間夾雜的留白之處使其整體更加協調。再如馬遠的《夏山隱居圖》,畫面右上方是山峰,左下方是樓宇樹木,山峰之間運用了大量的留白手法,留白的周圍則是筆墨暈染的山體。雖然整個畫面沒有體現光源,卻通過留白讓人感受到畫中風景的光線,呈現了一幅生動燦爛的畫面。因此,筆墨與留白相融,更能夠顯現出傳統繪畫藝術的精髓。

(二)章法布局下的留白

畫面的布局即章法,也稱構圖。傳統繪畫創作要求筆未落時先立意,再定景,通過布勢、主賓、取舍、疏密、虛實、開合、留白、均衡、色彩等構圖法則,畫面更加疏密有致、虛實相應,氣韻相生[3]。留白作為傳統繪畫章法布局的一部分,需要從繪畫整體思考留白布局,處理好落筆之處與留白之處的關系,使得整個畫面筆停意猶在。再者,傳統繪畫講究“知白守黑”“虛實相生”,留白之處既是畫面的空白布置,也是畫面語言“弦外之音”的布置。

傳統繪畫創作講究意在筆先,留白同樣如此。畫家在留白之前,需要在腦海中進行整體構思,立足畫面整體,思考具體的留白位置與所占比例,繼而落筆。在繪畫創作的過程中,筆墨設色也要基于整體,不僅要使畫面更加飽滿,還要讓留白之處與整體畫面協調融洽。傳統繪畫的留白可以說是一種非常獨特大膽的藝術手法,于無形當中呈現萬物,又于無形之處擴展了畫面的空間感,給觀者留下充足的想象空間。例如王蒙的《青卞隱居圖》,作者恰如其分地詮釋了留白手法在傳統繪畫構圖中的重要性,通過留白展現了蜿蜒的溪流,并在畫面上方繪出了廣闊的天空,與大片的墨色極為巧妙地構成了一幅靜謐、空曠的景象,給人一種安寧之感。將墨色與留白相結合,能夠引發觀者產生無限的想象。也正因為作者巧妙的留白手法,整個畫面變得更加空靈、生動又具有肅穆之感,同時具有一種強烈的情緒感染力,引人入勝。

三、傳統繪畫的留白與意蘊生成

傳統繪畫創作追求整體畫面靈動的生機與富有韻味的節奏,以營造具有生氣的意蘊,畫面留白則是繪畫藝術意蘊的顯現。繪畫中的留白是“虛無”,也是意境。無色無形卻又氣象萬千的留白,為畫面增添了整體布局感,吸引觀者入境的同時,促使他們產生無限的遐想。

(一)留白與意蘊品質

畫面意蘊是傳統繪畫藝術美學范疇的重要內容之一,也是中國傳統繪畫藝術創作的最高境界追求,即畫面的意境、氣韻。自謝赫提出“氣韻生動”之說后,往后數代畫家皆對其進行闡述,對畫作中人物的風姿與神貌提出更高的要求,重在體現人物的精氣神,強調超出畫面具體形象的內容。發展至唐宋時期,人物畫、山水畫、花鳥畫等開始將繪畫描繪的重點從再現實物轉換為表現其內在意蘊。雖然意蘊的生成離不開具體形象,但意蘊常常體現在筆墨之外的精神韻致中。傳統繪畫意蘊的本質是與具體形象相對應的“神”,也可以將其理解為超越筆墨之上的“虛無”。

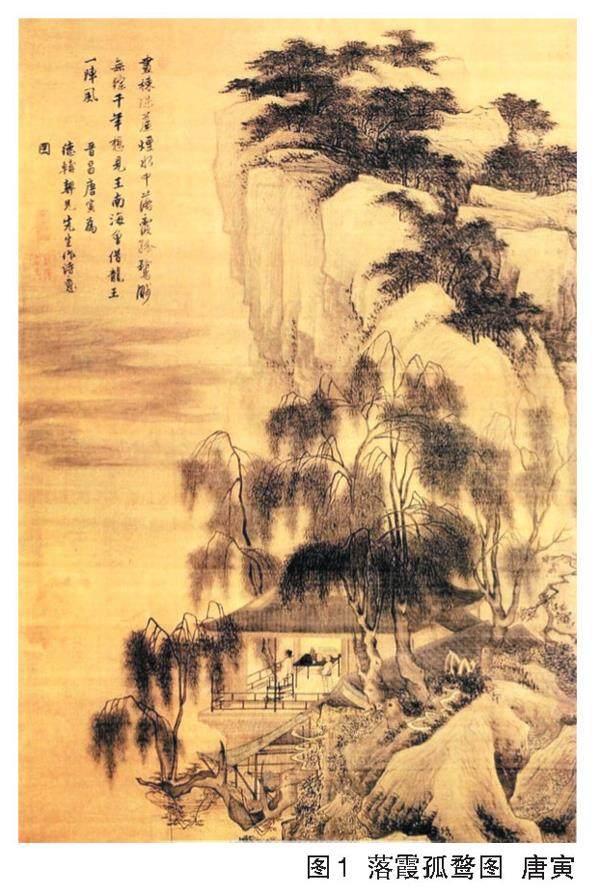

從老莊的哲學思想“天下萬物生于有,有生于無”“大音希聲,大象無形”中,就能夠體會到無為無形的“虛”與“無”是認知的最高境界,同時也是留白藝術法則的哲學根源[4]。留白作為傳統繪畫創作的一種藝術手法,在筆墨揮灑間塑造實物形態的虛實變化,營造出充滿靈氣的畫面。畫家在進行創作時,將自己的個人情感與思想融入筆墨,其追求就不會止步于物象的外在形式,而畫面中的留白則是整幅作品生動氣韻形成的重要力量,是具有生氣與靈氣的“畫眼”。留白手法是傳統繪畫塑造意境的藝術語言,歷代擅長營造良好畫面意境的畫家,必然是“留白造空”的高手。例如唐寅的《落霞孤鶩圖》(圖1),留白在畫者妙筆的運用下,使得畫面滿幅活絡,留白之處貫通“活”的氣韻,為樹木、山石等景致增添了一絲清幽、自在、不羈的美感,它們仿佛要從畫中跳脫出來,為觀者營造了一種自由灑脫、無拘無束的畫面意境,也傳達出唐寅在創作此作品時的性情品格與精神風貌。

(二)留白與意蘊圖式

傳統繪畫藝術在長期的發展中,深受傳統哲學、美學思想的影響,并在特定的主觀意趣與文化狀態下,逐漸形成一種相對穩定的繪畫圖式。傳統繪畫追求筆墨描摹中的寫意與傳神,以凸顯物象之下內在的審美情感,追求淡泊、空靈的精神境界。

傳統繪畫的意蘊圖式,通常以寫意來實現。畫家在畫面中執筆蘸墨所描摹的物象,一般不局限于客觀對象的外在形象,更多的是在描繪中捕捉其神韻,尤其是筆墨設色間獨特的留白手法,更能凸顯畫家創作旨趣上的寫意性。例如畫家王蒙,他在進行繪畫創作時,常采用筆墨設色間留白的滿密構圖,其在代表作《葛稚川移居圖》中,采用了全景式的豎向構圖,凸顯了眾山密林環抱、千溝萬壑、延綿不絕的幽深氛圍。除了畫面上方與左下角的留白之外,畫面其他部分都布滿了極為蔥郁濃密的樹木山石,在重山疊嶂式的畫法中,少量的留白營造出峰回路轉、林木豐茂、曲徑通幽的場景,將畫家的清逸之氣展現在紙上。再如黃賓虹的《擬孫雪居筆意》,取材于常見的自然景色,畫面中樹木朦朧蒼翠,山石深秀葳蕤,屋宇層疊有致,呈現了一派生機盎然的景象。在創作技法上,黃賓虹以凝練的線條繪制山石樹木的形態,再用濕筆進行暈染,色漬滿溢,加上留白處的幾筆淡墨遠山,漬色鋪墊將觀者引向留白處的虛曠空間,加之山水意蘊散發出無限活力,引發觀者產生無盡的聯想。

在傳統繪畫的結構圖式中,以“遠”求“蘊”也是常見的畫面經營方法。畫面空間結構不是對生理視覺空間上的客觀呈現,而是給予心理空間與審美層次上的推“遠”,這種方式在山水畫創作中極為常見。山水畫創作常常由近端向遠方延展,這也是中國山水畫獨特的透視方法。宋代畫家郭熙對山水畫技法頗有心得,在總結歷代山水畫創作經驗的基礎上,提出了山水畫的“三遠法”,即高遠、深遠、平遠。他將“遠”作為山水繪畫的結構圖式,繪遠景,構遠勢,融遠思,達遠意[5]。畫家在有限的紙張上進行創作,要想更好地展現自己的審美情感與繪畫理想,留白則是輔助畫家表現畫面意境的重要技法。留白可以是水,也可以是天空,在山水畫中起著重要的作用。如范寬的《溪山行旅圖》,山體占據了畫面的大部分,作者在畫面的最上方和山腳下安排留白,上方的留白代表天空,下方的留白則是環山的霧氣,既劃分了遠近景物,賦予畫面層次感與節奏感,又能夠讓觀者感受到畫面的幽深、靜謐與大氣磅礴之勢。

以“空”求“蘊”是傳統繪畫中非常重要的一種留白圖式。空即無,無形即有形。例如元代畫家王冕的《墨梅圖》,畫面中的主體景物只有一枝“隨意”橫穿的梅花,兩三個分枝互為交錯并延展,以淡墨裝點梅花。整個畫面中除了一枝梅花及幾行落款之外,其他都是大片的空白,看似虛無但又不是虛無,恰如其分地表現出了“清氣滿乾坤”的意蘊。

四、結語

傳統繪畫藝術中的留白手法,是一種內斂、含蓄的藝術表達形式。繪畫中的留白之處雖然沒有筆墨痕跡,但這種“以無形托萬象”的獨特表達方式卻給人無限的想象空間,讓觀者通過自身的想象力去深入品味作品的意境,從而實現與創作者藝術思想及審美精神的交流共鳴。當代畫家應當珍惜傳統文化藝術精粹,在繪畫創作中繼承并弘揚留白藝術手法,并注入新的活力,使中國繪畫藝術呈現更加絢爛的光彩。

參考文獻:

[1]孫希娟.中國繪畫中的留白藝術解讀[J].蘭州教育學院學報,2018(6):64-65.

[2]范付申.小議中國畫中的留白藝術[J].美術教育研究,2016(2):15.

[3]喬亞峰.中國畫構圖中留白藝術探究[J].遼寧經濟職業技術學院·遼寧經濟管理干部學院學報,2021(5):43-45.

[4]黃靜.留白與中國傳統藝術之“韻”的生成[D].武漢:華中師范大學,2019.

[5]周思彤.知白守黑:中國畫中留白的藝術[D].沈陽:沈陽師范大學,2019.

作者簡介:

劉迪,碩士,隴東學院藝術學院講師。研究方向:油畫。