郭熙《早春圖》中的“山高水遠(yuǎn)”圖像

摘 要:郭熙作為李成、范寬之后北宋中后期的山水畫代表人物之一,其著作《林泉高致》在中國(guó)繪畫史上占有重要地位。以郭熙最具有代表性的作品《早春圖》為例,結(jié)合其山水畫美學(xué)思想,從中可看出郭熙對(duì)“山高水遠(yuǎn)”的圖像處理。

關(guān)鍵詞:《早春圖》;山高;水遠(yuǎn)

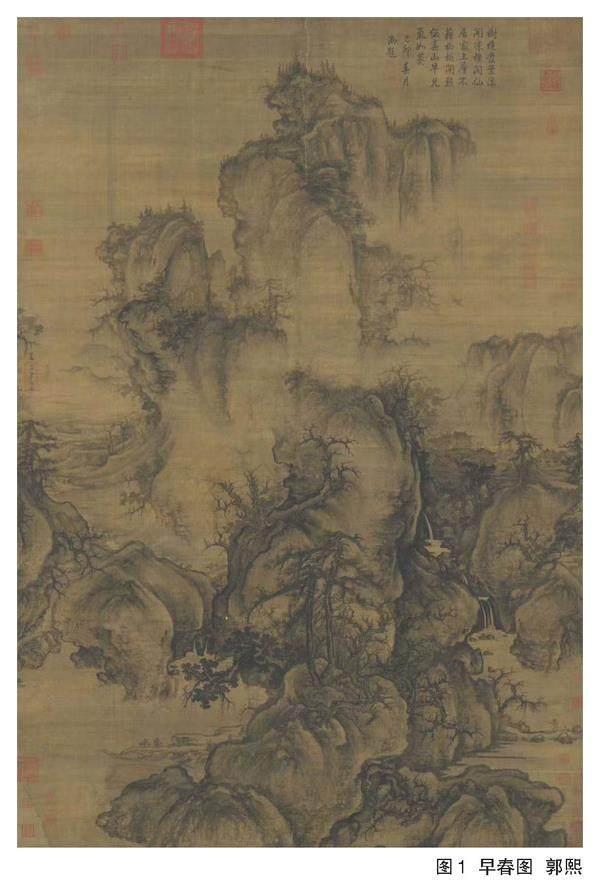

據(jù)《圖畫見(jiàn)聞志》記載,郭熙“工畫山水、寒林,施為巧贍,位置淵深。雖復(fù)學(xué)慕營(yíng)丘,亦能自放胸臆”。郭熙的《林泉高致》是我國(guó)古代重要的山水畫論著作,在中國(guó)畫學(xué)史上具有很高的價(jià)值。其子郭思在此書中不僅記錄了郭熙創(chuàng)作山水畫的理論心得,還記載了他的生平和創(chuàng)作經(jīng)歷及部分作品的情況。《早春圖》(圖1)是郭熙現(xiàn)存為數(shù)極少的山水畫作之一,現(xiàn)藏于臺(tái)北故宮博物院,為絹本水墨畫,縱158.3厘米,橫108.1厘米。在畫面左側(cè)有署款“早春,壬子年郭熙畫”,現(xiàn)“郭”字已殘損,不易辨識(shí)。畫中所署壬子年即神宗熙寧五年(1072年),可推測(cè)該畫是郭熙晚年之作。畫面右上方有一鑒賞跋,為乾隆題:“樹(shù)才發(fā)葉溪開(kāi)凍,樓閣仙居最上層。不藉柳桃閑點(diǎn)綴,春山早見(jiàn)氣如蒸。己卯春月御題。”另有歷代鑒藏印章33枚。《林泉高致》提到:“山欲高,盡出之則不高,煙霞鎖其腰則高矣。水欲遠(yuǎn),盡出之則不遠(yuǎn),掩映斷其派則遠(yuǎn)矣。”本文將結(jié)合郭熙的山水畫美學(xué)思想,解析《早春圖》中的“山高”“水遠(yuǎn)”圖像。

一、《早春圖》中的“山高”

郭熙講:“山有三遠(yuǎn):自山下而仰山巔,謂之高遠(yuǎn);自山前而窺山后,謂之深遠(yuǎn);自近山而望遠(yuǎn)山,謂之平遠(yuǎn)。高遠(yuǎn)之色清明,深遠(yuǎn)之色重晦,平遠(yuǎn)之色有明有晦;高遠(yuǎn)之勢(shì)突兀,深遠(yuǎn)之意重疊,平遠(yuǎn)之意沖融而縹縹緲緲。”對(duì)于郭熙這個(gè)著名的理論,歷來(lái)都不乏學(xué)者進(jìn)行闡釋。在當(dāng)代山水畫創(chuàng)作中,“三遠(yuǎn)”仍然是重要的構(gòu)圖法則。無(wú)論是“高遠(yuǎn)”“平遠(yuǎn)”還是“深遠(yuǎn)”,最終都落在一個(gè)“遠(yuǎn)”字上,其重要性不言而喻。然而縱觀整幅畫面,山作為最明顯的主體形象,約占畫面的三分之二。《說(shuō)文解字》曰:“山,宣也。宣氣散,生萬(wàn)物。有石而高,象形。”學(xué)術(shù)界以往的研究大多集中于山水畫的“三遠(yuǎn)”,往往忽略了用來(lái)表現(xiàn)“山高”的圖像。雖說(shuō)山之高、之深、之平的目的是“遠(yuǎn)”,但在《早春圖》中,山之高作為“遠(yuǎn)”的意象基礎(chǔ)是如何進(jìn)行表現(xiàn)的,值得人們進(jìn)行探究。

《說(shuō)文解字》言:“高,崇也。象臺(tái)觀高之形。從冂、囗,與倉(cāng)、舍同意。”“崇”與“高”相互訓(xùn)釋,意義相同,皆可指一切高于地面的建筑。《林泉高致·山水訓(xùn)》:“山有高有下,高者血脈在下,其肩股開(kāi)張,基腳壯厚,巒岫岡勢(shì)培擁相勾連,映帶不絕,此高山也。故如是高山謂之不孤,謂之不什。下者血脈在上,其顛半落,項(xiàng)領(lǐng)相攀,根基龐大,堆阜臃腫,直下深插,莫測(cè)其淺深,此淺山也。故如是淺山謂之不薄,謂之不泄。高山而孤,體干有什之理,淺山而薄,神氣有泄之理,此山水之體裁也。”從中可以看出,此處通過(guò)群山的比較來(lái)突出“山高”,體現(xiàn)了厚重壯實(shí)的根基,峰巒相互簇?fù)怼!按笊教锰脼楸娚街鳎苑植家源螌妨舟帧保洗朔N構(gòu)圖標(biāo)準(zhǔn),亦能突出“山高”。除此之外,在《早春圖》中的“山高”還可以通過(guò)另外兩種表現(xiàn)手法體現(xiàn):一是實(shí)寫,二是虛寫。

何謂實(shí)寫?在《早春圖》中,共有十三個(gè)人,分別分布于畫面近景左側(cè)岸邊(四人),近景右邊湖面船上(二人),左側(cè)山腰(二人),水上小橋(三人),近峰左側(cè)(二人),共五處。那么郭熙在畫面中安排這幾處的人物有何意義呢?那就是通過(guò)“自山下而仰山巔”來(lái)體現(xiàn)“山高”,此處突出一個(gè)“仰”字。值得注意的是,進(jìn)行“仰”的對(duì)象并非觀畫之人,而是畫中人。首先是畫面近景左側(cè)的四人一狗,可以清晰分辨的是,有一位婦人抱著嬰兒,另有一孩童,身后為一挑夫,其身份無(wú)法確認(rèn),推測(cè)他們?yōu)橐患胰耍辉诋嬅娼坝覀?cè)為兩位漁夫,一人撐篙,一人收網(wǎng),二者一仰一俯形成對(duì)比。兩處場(chǎng)景均處于山腳,即山下。其次是左側(cè)山路上身背貨物向上攀爬的行人,小橋上的兩位挑夫及騎驢之人,另有在山谷處向上攀登的兩人。“山下”的漁夫自然無(wú)法“仰”望“山巔”,也就無(wú)法看見(jiàn)山之高。同理,畫中的行旅人由于視野有限,對(duì)于山之高也無(wú)法仰見(jiàn)。元湯垕在《畫鑒》中說(shuō):“畫有賓主,不可使賓勝主。謂如山水,則山水是主,云煙、樹(shù)石、人物、禽畜、樓觀皆是賓,且如一尺之山是主,凡賓者遠(yuǎn)近折算須要停勻,謂如人物是主,凡賓者皆隨其遠(yuǎn)近高下布景,可以意推也。”畫中人對(duì)于“山高”是看不見(jiàn)的,而是在心中感受的。正如學(xué)者渠敬東所說(shuō):“旅途中的行者,總是會(huì)意推山之高遠(yuǎn)的,那種高之又高、遠(yuǎn)之又遠(yuǎn)的心理感受,在強(qiáng)度上會(huì)大大超過(guò)視覺(jué)可及的有限范圍,生成一種意向上的無(wú)限感來(lái)。人靠?jī)?nèi)心感受得來(lái)的‘高,會(huì)比靠外在感覺(jué)得來(lái)的‘高高出許多;意推而來(lái)的‘高,會(huì)更加高,更加無(wú)限的高,更加高遠(yuǎn)。這種感受意義上的‘高,會(huì)永遠(yuǎn)在旅途中,在行者持續(xù)的回望與前瞻之中,甚至在吁吁不止的喘息中得到體會(huì),這種心理意義上的‘高,從沒(méi)有終點(diǎn),沒(méi)有極限。”由此可以看出,畫面中的人物雖為“實(shí)寫”,卻實(shí)為“虛寫”。

在《早春圖》中,“煙霞鎖其腰則高矣”。此處的“煙霞”可以理解為“云”“霧”“煙靄”等。“煙霞”一般處于畫面的“虛無(wú)”之處,著墨甚少,或直接留白,在畫面中具有重要的作用。郭熙在《林泉高致·山水訓(xùn)》中多次提及“云”,可見(jiàn)其重要性。如“君子之所以愛(ài)夫山水者,其旨安在?……煙霞仙圣,此人情所常愿而不得見(jiàn)也”“真山水之云氣,四時(shí)不同:春融冶,夏蓊郁,秋疏薄,冬黯淡。畫見(jiàn)其大象,而不為斬刻之形,則云氣之態(tài)度活矣……畫見(jiàn)其大意,而不為刻畫之跡,則煙嵐之景象正矣”“山以水為血脈,以草木為毛發(fā),以煙云為神彩,故山得水而活,得草木而華,得煙云而秀媚”。《早春圖》中的“云”起到了隱去和顯現(xiàn)的作用。郭熙通過(guò)“虛寫”,將畫面中央的部分山石、長(zhǎng)松等隱沒(méi)在煙霞之中,使群峰若隱若現(xiàn),進(jìn)而凸顯主峰的高聳。山脈在煙云中的起起伏伏使觀者對(duì)于“山高”的感受更加強(qiáng)烈。畫家通過(guò)煙云虛化隱去了一些形象,給予觀者無(wú)限的想象空間,從而更加顯現(xiàn)出山之高。

綜上所述,畫面中的人跡表現(xiàn)為“實(shí)”,但意推為“虛”;畫家隱去的煙云為“虛”,而顯現(xiàn)出來(lái)的物象為“實(shí)”。通過(guò)對(duì)“虛”和“實(shí)”、“有”和“無(wú)”辯證關(guān)系的把握,進(jìn)而凸顯山之高的效果,可見(jiàn)畫家對(duì)畫面極強(qiáng)的把握能力。

二、《早春圖》中的“水遠(yuǎn)”

《說(shuō)文解字》云:“遠(yuǎn),遼也。從辵,袁聲。”《說(shuō)文解字》對(duì)“遼”的解釋為“遠(yuǎn)也”,“遠(yuǎn)”與“遼”相互訓(xùn)釋。《廣韻》亦載:“遠(yuǎn),遙遠(yuǎn)也。”可見(jiàn),“遠(yuǎn)”最初表示的是空間上的距離。擁有哲學(xué)意味的“遠(yuǎn)”可追溯到道家思想,“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,獨(dú)立不改,周行而不殆,可以為天下母。吾不知其名,字之曰道,強(qiáng)為之名曰大。大曰逝,逝曰遠(yuǎn),遠(yuǎn)曰反”。老子將“遠(yuǎn)”賦予“道”的意味。有學(xué)者提出,此時(shí)的“遠(yuǎn)”突出了一種時(shí)間感,與“逝”和“返”相同,但其不同于“大”的空間距離。魏晉時(shí)期,由于當(dāng)時(shí)的士人對(duì)老莊思想的崇尚,“遠(yuǎn)”逐漸成為一種審美觀。“問(wèn)君何能爾,心遠(yuǎn)地自偏。”在陶淵明的心里,“遠(yuǎn)”超越了有限的時(shí)空距離,開(kāi)始進(jìn)入無(wú)限的精神境界。唐宋時(shí)期,“遠(yuǎn)”超越了語(yǔ)言的審美意象,進(jìn)入繪畫領(lǐng)域。王維在《山水論》中講到:“凡畫山水,意在筆先。丈山尺樹(shù),寸馬分人。遠(yuǎn)人無(wú)目,遠(yuǎn)樹(shù)無(wú)枝。遠(yuǎn)山無(wú)石,隱隱如眉;遠(yuǎn)水無(wú)波,高與云齊。此是訣也。”這是詩(shī)人王維借“遠(yuǎn)”所蘊(yùn)含的情態(tài)、意蘊(yùn)在山水畫方面提出的用筆方法,實(shí)則是一種“得之于象外”的創(chuàng)作方法,這與詩(shī)文創(chuàng)作所表達(dá)的“言有盡而意無(wú)窮”的境界相似。“遠(yuǎn)”的審美境界在宋代得到了空前發(fā)展,郭熙筆下的“三遠(yuǎn)”便充分說(shuō)明了這一點(diǎn)。

回到郭熙筆下的《早春圖》,“仰山巔”望見(jiàn)的是山,“望遠(yuǎn)山”同樣落在山上,而“窺山后”卻是以山為中介,從山前對(duì)山后的物象進(jìn)行觀照。山后的物象不全是山,在此圖中,山不是作為表現(xiàn)“遠(yuǎn)”的主角,而是畫中的水。“水,活物也。”郭熙將水作為表達(dá)“遠(yuǎn)”的意象,這是不可忽略的。清代費(fèi)漢源在《山水畫式》中說(shuō):“三遠(yuǎn)惟深遠(yuǎn)為難,要使人望之莫窮其際,不知其為幾千萬(wàn)重,非有奇思者不能作。”那么郭熙在《早春圖》中是如何描繪水之遠(yuǎn)的呢?

首先,在畫面近景的左側(cè),由前至后,畫面最前端的為圓嶺巨石,遠(yuǎn)處是一片空曠的湖水,湖水右側(cè)的岸邊有一條漁船,岸邊行進(jìn)的似為一家四口人。由坡岸向遠(yuǎn)望去,可以看到湖水與桃形山崗的接壤和水的來(lái)源,泉水自山谷中流出,形成瀑布,這種空間處理與畫面近景右側(cè)是相似的。右側(cè)底端同樣是一座圓嶺,透過(guò)圓嶺向遠(yuǎn)望去,有一俯一仰的兩位漁夫形象,然后就是水與山的交接處,有瀑布流下。郭熙在兩側(cè)前景局部的刻畫上,采用了虛實(shí)結(jié)合的技法,在兩座圓嶺山石的描繪上,采用了寫實(shí)的皴法,用筆凝重。而在湖水與山峰的接壤處,郭熙則運(yùn)用了虛寫的手法,將遠(yuǎn)處山石的根部描繪得較為模糊,通過(guò)近實(shí)遠(yuǎn)虛的處理手法,拉開(kāi)了與前景的距離,從而表現(xiàn)出“水遠(yuǎn)”。

其次,畫面右側(cè)通過(guò)桃形山崗與后景的對(duì)比體現(xiàn)出“水遠(yuǎn)”。郭熙云:“水欲遠(yuǎn),盡出之則不遠(yuǎn),掩映斷其派則遠(yuǎn)矣。……水盡出,不唯無(wú)盤折之遠(yuǎn),兼何異畫蚯蚓。”透過(guò)山崗?fù)蟆案Q”,能夠看到山石后面緊接著小橋,橋上有一士人、兩挑夫正在趕路,暗示了空間深度。山體掩映著斷斷續(xù)續(xù)的流水,由近至遠(yuǎn),水面由寬到窄,若隱若現(xiàn),給人留下無(wú)盡的遐想空間。流水在山谷中靜謐地流淌,其脈絡(luò)時(shí)隱時(shí)現(xiàn),使得主峰前后形成了很強(qiáng)的距離感。再加上遍布峰巒之間的煙云,使得山谷中的流水顯現(xiàn)得更深、更遠(yuǎn)。

最后,通過(guò)幾處水的比較,同樣能體現(xiàn)出“水遠(yuǎn)”。郭熙在《早春圖》中共刻畫了三處表現(xiàn)水的局部。在畫面左側(cè)的近景處,水從桃狀山崗右面的山谷中流出,形成瀑布。郭熙在此處采用了留白的手法,使畫面形成強(qiáng)烈的黑白對(duì)比,從而突出自上而下的猛烈水勢(shì)。畫面右側(cè)的瀑布流水運(yùn)用了相同的處理手法,流水落入湖中,濺起層層浪花。郭熙以簡(jiǎn)潔有力的線條勾勒出波紋。往前推進(jìn),水紋逐漸消失,但近景處的圓嶺巨石、坡岸邊仍有清晰的水紋。山谷中的水流深遠(yuǎn)靜謐,柔和順滑,與中景瀑布的湍急流水形成鮮明的對(duì)比。葉朗認(rèn)為:“山水畫在本質(zhì)上是和‘遠(yuǎn)的觀念密切相聯(lián)系的……山水的形質(zhì)是‘有,山水的‘遠(yuǎn)景‘遠(yuǎn)勢(shì)則通向‘無(wú)。山水形質(zhì)的‘有烘托了遠(yuǎn)處的‘無(wú),反過(guò)來(lái),遠(yuǎn)處的‘無(wú)也烘托了山水形質(zhì)的‘有。這種‘有和‘無(wú)、‘虛和‘實(shí)的統(tǒng)一,就表現(xiàn)了‘道,表現(xiàn)了宇宙的一片生機(jī)。”遠(yuǎn)山無(wú)皴,遠(yuǎn)水無(wú)波,遠(yuǎn)人無(wú)目。《林泉高致》論水的美學(xué)思想在畫面中得到了實(shí)踐,也達(dá)成了“水遠(yuǎn)”的最終效果。由此可見(jiàn),除了空間距離上的“遠(yuǎn)”之外,“水遠(yuǎn)”也是一種心理感受的過(guò)程。

三、結(jié)語(yǔ)

郭熙《早春圖》中的山水形象,不僅是單純的視覺(jué)印象,對(duì)觀畫者來(lái)說(shuō),“山高水遠(yuǎn)”更是一種無(wú)限高和無(wú)限遠(yuǎn)的意推過(guò)程。通過(guò)把握畫面的虛實(shí),郭熙將有限的畫面引向無(wú)限,將山之高、水之深的具體形態(tài)引向虛無(wú),營(yíng)造出了意蘊(yùn)無(wú)窮的境界。郭熙曾言,“畫見(jiàn)其大象,而不為斬刻之形,則云氣之態(tài)度活矣”“畫見(jiàn)其大意,而不為刻畫之跡,則煙嵐之景象正矣”,說(shuō)的正是此理。本文將“山高水遠(yuǎn)”分開(kāi)來(lái)談,并不代表郭熙筆下的山水形象是分離的,“山得水而活,水得山而媚”,山水本為一體。學(xué)術(shù)界以往對(duì)《早春圖》的研究,大都重視山水的整體圖像及其背后所體現(xiàn)的畫學(xué)思想,然而圖中的局部同樣值得人們思索,從而更進(jìn)一步窺見(jiàn)郭熙理想中的山水世界。

參考文獻(xiàn):

[1]郭若虛.圖畫見(jiàn)聞志[M].北京:人民美術(shù)出版社,2004.

[2]于安瀾.畫論叢刊[M].開(kāi)封:河南大學(xué)出版社,2015.

[3]許慎.說(shuō)文解字[M].上海:上海古籍出版社,2021.

[4]沈子丞.歷代論畫名著匯編[M].北京:文物出版社,1982.

[5]王騰.玄云渰凄凄[D].杭州:中國(guó)美術(shù)學(xué)院,2018.

[6]陳彭年,丘雍.宋本廣韻[M].北京:中國(guó)書店出版社,1982.

[7]呂氏春秋[M].高誘,注.上海:上海古籍出版社,2014.

[8]陶淵明.陶淵明全集[M].上海:上海古籍出版社,2015.

[9]俞劍華.中國(guó)古代畫論類編[M].北京:人民美術(shù)出版社,2004.

[10]葉朗.中國(guó)美學(xué)史大綱[M].上海:上海人民出版社,2020.

[11]渠敬東.山水天地間:郭熙《早春圖》中的世界觀[M].北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2021.

作者簡(jiǎn)介:

李一鳴,湖北美術(shù)學(xué)院藝術(shù)人文學(xué)院碩士研究生。研究方向:美術(shù)史論。

美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊2024年4期

美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊2024年4期

- 美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊的其它文章

- 李夢(mèng)漩作品

- 龔為作品

- 孫政作品

- 汪莉作品

- 吳夢(mèng)帆作品

- 彭心寶、陶藝維、張語(yǔ)軒、陳浩民作品