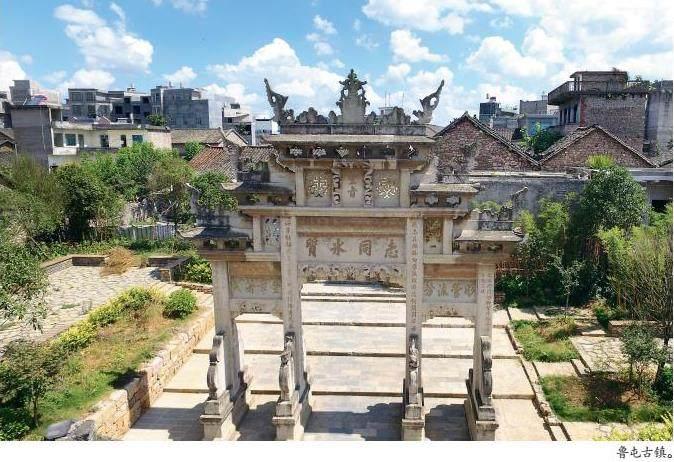

探尋魯屯古鎮的前世今生之“軍屯文化”

魯屯古鎮位于興義市,是明洪武二十二年(1439年)普安揚屯(今樓下鎮)之千戶所遂移至此。洪武二十三年(1440年)置安南守御所于此,筑城于揚拉山(今東北境的七孔塘),并命名為“魯屯”。魯屯古鎮歷史悠久、古跡眾多,人文景觀豐富,積淀著厚重的明清軍屯文化色彩,經明清時期而繁榮昌盛,留下了“牌坊文化”,而今義龍新區大力發展旅游產業,重點打造魯屯“大明文化”,讓這座600多年的古屯再次煥發生機。

走進魯屯古鎮,我們穿街走巷,感受古鎮悠久的歷史文化,那些具有年代感的文物遺跡,似乎都在講述著這里的繁華和歷史。說起魯屯古鎮文化,就不得不說最具代表性的明清“軍屯文化”。魯屯中還遺留著部分古老的石墻,青苔野花在此生長古意盎然。雖然隨著時代的變遷,小鎮上明朝時期的建筑已留存不多,但魯屯的巷道仍然延續著軍屯時期的布局。走進古鎮的第一感覺,就是這里的巷道錯綜復雜,據說是為了應對戰事時,讓士兵們快速反應,形成易守難攻的局面,古鎮里到處大大小小這樣的巷道。

“這些巷道都沒有變過,都是這種路形,僅僅只是鋪了這些石板路。”魯屯古鎮居民夏啟剛說。

魯屯的軍屯文化,要追溯到明朝時期,明太祖朱元璋派兵征討云南梁王獲勝后便屯兵于此,安居立寨。軍屯制把江南較為先進的耕作技術和思想觀念帶到了魯屯,那時的魯屯商賈云集、車水馬龍、商貿發達,四川和云南等都有商人云集于此。因此,明清時期的魯屯,曾一度是興義和安龍的政治、文化活動中心。

“我聽老一輩人說,以前鎮上有四大城門,分為南門、北門、西門、東門。”夏啟剛說,如今古城門只留下了一個城角,但它卻是600多年來軍屯文化演變至今的一個見證。魯屯軍屯文化的建筑觀念,把防衛放在首要位置,古城墻環圍整個魯屯古城,形成一個封閉的城,城內被當地人俗稱“屯里頭”,為了適應軍事防御,“屯里頭”采用“T”字格建筑模式,條條巷道相互聯通,七彎八拐,第一次來魯屯的人最容易陷入死胡同。

值得一提的還有魯屯圍鼓舞,它是明代軍屯生活的真實寫照,最初僅在軍隊中使用,后來逐漸流傳到民間成為一種表演形式。至今魯屯依然保留著表演圍鼓舞的習俗,魯屯鎮魯屯社區村民冉龍才就是貴州省非物質文化遺產項目圍鼓舞代表性傳承人。

冉龍才說,圍鼓舞由來就是在明朝軍隊里產生,閑時用于取樂、驅邪,當時魯屯周圍山高林密,豺狼虎豹經常來干擾軍隊,于是就用圍鼓敲響來趕走它們,戰時則用于進軍擊鼓鼓舞士氣,提高戰斗力,之后軍隊圍鼓流傳于民間,經過民間藝人的加工改進,形成了圍鼓舞。

圍鼓、圍鼓,就是圍著鼓點來表演,用大鼓來指揮,氣勢節奏都很好,打起來有種精神感,粗獷豪邁的感覺,在明朝時期有戰事時,沖鋒陷陣的時候用鼓點來指揮,進軍時要用快長錘(快節奏),收兵的時候用慢長錘(慢節奏)。軍隊中圍鼓樂器有大鼓、大鑼、馬鑼、大鈸,形成一套表演器具。圍鼓舞已滲入到古鎮生活的方方面面,至今還影響著現在人們的生活,凡紅白喜事、祝壽、廟會、祈福、慶功、納財都經常演出。

年輕的游客酷愛穿著漢服游玩魯屯古鎮,小橋流水、石頭牌坊,還有斑駁的石墻石瓦,都成了穿著漢服體驗一把古意的好去處。不知不覺間連游玩的人們也成了古鎮一條美麗的風景線,真印證了那句“你在橋上看風景,看風景的人也在看著你”。(責任編輯/孫晉楠)