青島地區紅色泥巖工程地質性質及處理方案分析研究

張旭旭 李偉

收稿日期:2024-01-15

作者簡介:張旭旭(1987—),男,碩士研究生,工程師,研究方向:交通工程。

摘要 采用鉆探取芯并輔以地質雷達掃描方式,分析大沽河河堤中紅色泥巖分布;通過擊實試驗、承載比試驗、自由膨脹率試驗和浸水試驗等室內實驗,分析紅色泥巖礦物組成、物理力學性質和工程特性。采取摻加不同比例石灰改良劑消除紅色泥巖路基土的不良特性,揭示石灰改良紅色泥巖的最佳摻入比。根據紅色泥巖分布情況,采取直接上鋪筑路面結構層、加鋪18 cm厚水泥穩定風化砂、石灰(6%)處置路床20 cm厚表層等三種處理方案進行改良。

關鍵詞 青島地區;紅色泥巖;工程地質;處理方案

中圖分類號 U416.16文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2024)09-0089-03

0 引言

青島地區的紅色泥巖作為一種特殊的工程地質材料,在大沽河河堤等工程中得到了廣泛應用。然而,由于其特殊的礦物組成和物理力學性質,紅色泥巖在工程應用中存在諸多問題,如易崩解、泥化和承載力不足等。這些問題不僅影響了工程的質量和穩定性,還對工程的安全和壽命造成了嚴重威脅。因此,對青島地區紅色泥巖的工程地質性質及處理方案進行研究具有重要的現實意義。該文旨在通過系統的實驗和分析,深入探討紅色泥巖的礦物組成、物理力學性質和工程特性,為解決紅色泥巖在工程應用中存在的問題提供理論依據和實踐指導。同時,該文還針對不同處理方案進行了比較和分析,以期為實際工程提供有效的解決方案。

1 工程概況

大沽河的堤頂道路作為一條沿河公路,利用水利堤壩作為路基,前期堤壩施工過程中因當地土源條件部分路段采用紅色泥巖作為填料填筑路床,詳見圖1所示。通過鉆探取芯(如圖2所示),對堤壩不同層位的土樣進行含水量和干密度等實驗檢測,得到堤壩土的密實程度、稠度及土性狀況,并輔以地質雷達掃描的點面結合驗證。通過三維探地雷達的檢測實驗結果,對路堤進行了全斷面的檢測,并對檢測過程中發現的填筑分層和薄弱區進行了實驗分析,分析結果從宏觀上驗證了鉆芯結果,紅色泥巖埋深自堤壩頂(路床頂)向下約0.5~3 m。

根據鉆芯取樣的結果,作為堤頂道路路基的堤防工程,路基中上部填筑了一層砂質泥巖層。該夾層遇水強度將明顯喪失,砂質泥巖遇水崩解的特性使之不適用于路基的填筑。

采用鉆探取芯,并輔以地質雷達掃描的點面結合的檢測手段,核查紅色泥巖的填筑分布情況,為處治方案選擇提供依據。

圖1 路基填筑圖2 取芯芯樣

2 紅色泥巖特性

2.1 礦物組成

紅色填筑材料為一種泥巖。這種紅色泥巖外觀上是以紅色為主色調的陸相碎屑沉積黏土。紅色泥巖由紅色礫巖、砂巖、砂礫巖、粉砂巖、砂質頁巖和泥質巖等交互組成,主要為泥質膠結,少量為石膏、鈣質和硅質膠結。填充物或膠結物主要為氧化鐵,呈現紅色。

2.2 物理力學性質

紅色泥巖的物理力學性質為塑限低、塑性指數高和自由膨脹率大,天然狀態下的強度較高,擊實的最優含水率較低。但在降水、曝曬等天氣時,易崩解破碎[1]、甚至泥化,詳見圖3所示。在雨季容易崩解甚至泥化、在旱季容易產生收縮變形,嚴重時會導致土體的開裂。

圖3 崩解

2.3 工程特性

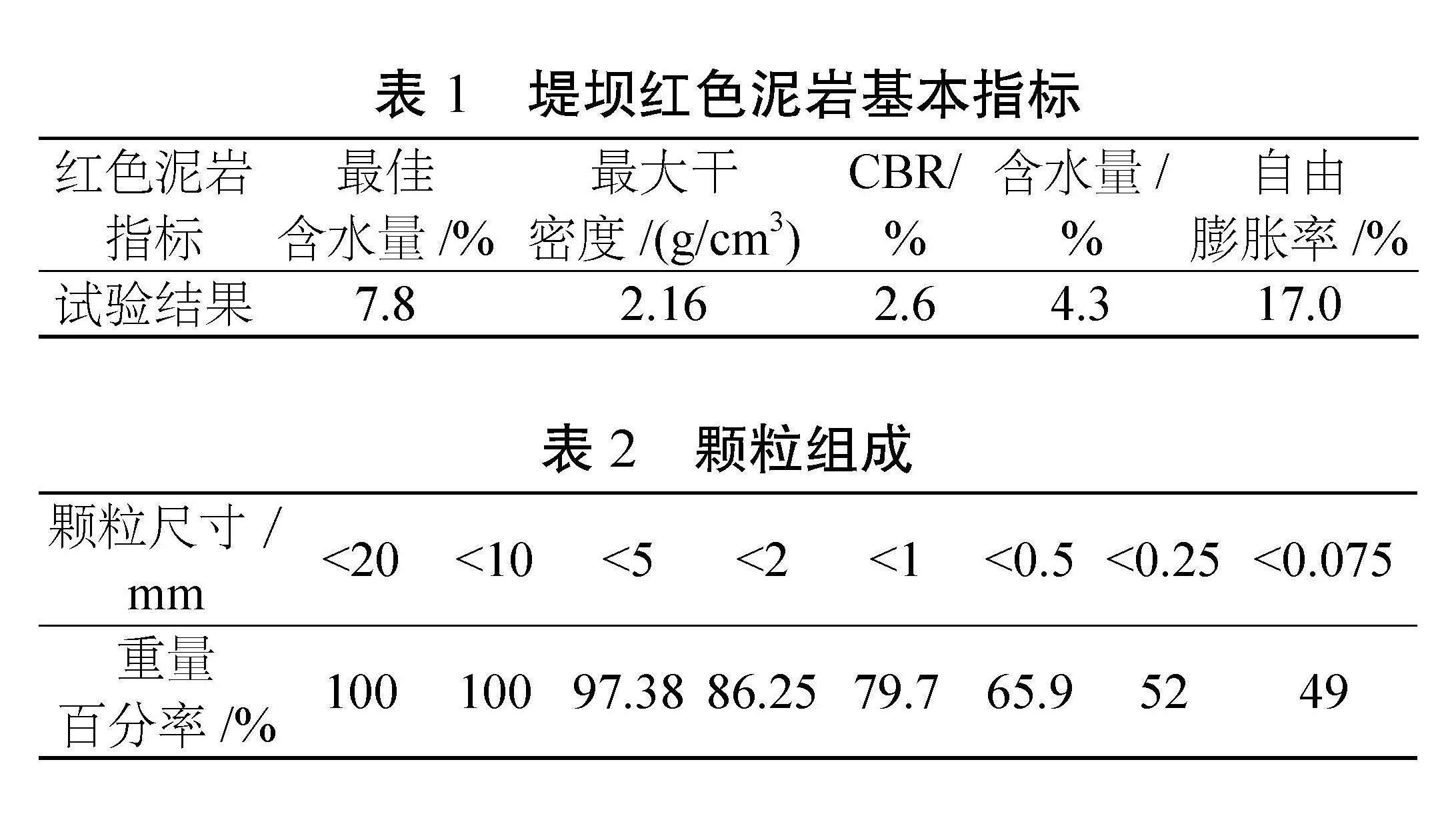

青島地區的紅色泥巖破碎后性質類似于黏土或粉質黏土,具有微弱的膨脹性、黏粒含量較高,水穩性、黏性差、吸水性強,液限不高,壓碎后屬低液限黏土類,含有大量親水性黏土礦物、泥巖結構,親水性黏土礦物[2]、泥巖結構浸水易于松散[3]。雜基成分和膠結物成分的強度決定紅色泥巖強度,而大量黏土雜基和鈣質膠結物強度較低,極易溶蝕或軟化,導致紅色泥巖比一般砂巖強度要低。對大沽河堤頂路基的試驗段中填筑的紅色泥巖進行了試驗分析,路基填料物理性狀詳見表1和表2所示。

表1 堤壩紅色泥巖基本指標

紅色泥巖

指標 最佳

含水量/% 最大干

密度/(g/cm3) CBR/

% 含水量/

% 自由

膨脹率/%

試驗結果 7.8 2.16 2.6 4.3 17.0

表2 顆粒組成

顆粒尺寸/

mm <20 <10 <5 <2 <1 <0.5 <0.25 <0.075

重量

百分率/% 100 100 97.38 86.25 79.7 65.9 52 49

(1)紅層泥巖松散體的擊實試驗表明,在最佳含水量為8.1%時可以獲得最大干密度,為1.99 g/cm3。

(2)承載比試驗表明,壓實紅層泥巖的CBR值較低,壓實度為95%的試樣的CBR值為2.6%,低于公路下路堤強度的要求。

(3)自由膨脹率試驗:根據室內試驗,該紅色泥巖散體浸水后膨脹,其自由膨脹率約為17%,膨脹性遠小于弱膨脹土。

(4)根據浸水試驗的研究表明,紅色泥巖浸水之后2 h就完全崩解,強度接近為零。

3 工程危害

在低含水量條件下施工,無論強度還是穩定性都與風化料相似,很容易將其誤認為是性能優良的路基填筑材料,但紅色泥巖填筑的路基表面具有松散、揚塵和承載力不足等缺點,是一種不良的路基填料。

紅色泥巖容易失水,易發生土體礦物分離、凝結復雜過程,導致崩解和沙化。吸水膨脹和失水崩解將導致路基表面松散、承載力不足。壓好路基失水,造成膨脹后的收縮,在表面層形成龜狀裂隙。碾壓成形后裸露空氣中,就會出現開裂、起皮和揚塵[4]。

紅色泥巖路基邊坡處碾壓不密實,邊坡及路緣被雨水沖刷成溝,產生路肩滑塌及開裂[5]。

工后沉降大,易出現局部不均勻沉降,易產生邊坡坍陷和局部塌陷、沿路基縱向兩側邊緣部分開裂下沉。

孔隙率大,毛細管通道發達,地下水容易上升從而危害路基。對含水率大的紅色泥巖土,在填筑的時候常出現孔隙水不能迅速消散,土體隆起,形成“橡皮泥”[6]。

4 處理方案

該類土水穩定性較差,CBR值較低,其路用性能變化較大,存在許多不利的工程特性,是一種不良的路基填料。需采取一定的處置措施改善其工程性質,以滿足路基填料要求。處理方案主要針對中間帶隔水、路面和路床進行處理。

4.1 中間帶隔水

完善中分帶隔和排水設置,增設防滲土工布,使滲入中分帶的水盡快排出,詳見圖4所示。

4.2 路面和路床處理方案

如要根除紅色泥巖給路基帶來的危害,需將其全部挖除、換填合格的路基填料。但是,此方案需將路床范圍全部挖除,并摻灰處理或換其他填料回填后重新碾壓,工程量增加大,耗費時間長。考慮工程投資和建設工期的限制,難以實施全部換填的方案。對紅色泥巖路段的處置應結合紅色泥巖路基情況,并根據現場調查及試驗情況,路面和路床的處理采用以下三種方案進行分段實施:

(1)在原設計路面結構底加鋪18 cm厚的水泥穩定風化砂(4%),增強路面結構層的強度;可在現有路床基礎上直接施工,保證工期;并可利用現有設備拌和和碾壓,施工較方便。

(2)石灰(6%)處置路床20 cm的厚表層(詳見圖5所示),通過素土及改良土擊實試驗[7],得到最大干密度和最近含水量,制備擊實試樣,測量膨脹率,進行承載比貫入試驗。采用石灰改良劑可消除泥巖路基土的不良特性,大幅度提高其承載力及抗壓強度指標,其耐崩解性及水穩定性也得到提高和改善,石灰對紅色泥巖的改良效果非常明顯,石灰劑量為6%的抗壓強度為900 kPa;石灰改良土后CBR值提高很大,石灰劑量為6%的CBR值為62%,膨脹率很小,接近為零,能改善路床性能(詳見表3);起到隔水層作用,防止路面水下滲。通過室內試驗表明,無機結合料改良紅色泥巖是可行的,強度和施工和易性都能夠滿足施工要求。

表3 石灰改良土試驗指標

填料種類 最大干密度/

(g/cm3) 最佳

含水量/% CBR/

% 膨脹量/

%

紅色泥巖 1.99 13.4 2.5 12.5

4.5%水泥改良土 1.93 12.7 44 1.26

5.5%水泥改良土 1.93 12.7 47.5 0.83

6.5%水泥改良土 1.95 12.8 — —

(3)直接鋪筑路面結構層。零填挖路段,紅色泥巖較薄,按原設計直接在其上鋪筑路面結構層(見圖6所示),并做好中分帶的隔排水設施,不影響工期進度,不增加投資,具有較好的經濟效益和社會效益。

在三種處理方案完成后,通過運營期養護管理等措施的綜合使用,延緩路基問題造成路面損壞的時間,降低道路病害程度,能在一定程度上延長路面使用壽命,對保證路面工程質量有著積極作用。

5 結語

采用鉆探取芯和地質雷達掃描方式,分析了大沽河堤頂路工程河堤中紅色泥巖分布,對紅色泥巖進行室內實驗和結果分析,采取了三種處理方案進行改良,得出以下結論:

(1)采用鉆探取芯,并輔以地質雷達掃描的點面結合的檢測手段,核查紅色泥巖的填筑分布情況,紅色泥巖埋深自堤壩頂(路床頂)向下約0.5~3 m。

(2)通過擊實試驗、承載比試驗、自由膨脹率試驗和浸水試驗等,得出:青島地區的紅色泥巖破碎后的性質類似于黏土或粉質黏土,具有微弱的膨脹性、黏粒含量較高,水穩性、黏性差吸水性強,液限不高,壓碎后屬低液限黏土類。

(3)加鋪18 cm厚水泥穩定風化砂處理方式,可延緩路基問題造成路面損壞的時間,降低道路病害程度,延長路面使用壽命。

(4)對紅色泥巖較薄,按原設計直接在其上鋪筑路面結構層,并做好中分帶的隔排水設施,在不增加投資的情況下,較好地保證了工程質量。

(5)通過擊實試驗、膨脹率和承載比試驗,采用石灰改良劑可消除泥巖路基土的不良特性,大幅度提高其承載力及抗壓強度指標,其耐崩解性及水穩定性也得到提高和改善,充分考慮經濟指標后,6%為石灰改良的最佳摻比。

參考文獻

[1]張云杰, 樊成, 劉小紅, 等. 重慶地區不同地質年代泥巖膨脹特性試驗研究[J]. 有色金屬(礦山部分), 2014(4): 58-62.

[2]許天祥, 李元松, 肖尊群, 等. 某高速公路路基紅色泥巖微觀結構試驗研究[J]. 路基工程, 2017(6): 85-89.

[3] 王智猛. 紅層泥巖土及其改良土力學特性研究與在高速鐵路中的應用[D]. 成都:西南交通大學, 2005.

[4]湯偉, 張重, 藍日彥, 等. 一類紅砂巖路基病害成因分析及應用探討[J]. 湖南交通科技, 2007(4): 16-18.

[5]陳小明, 黎明, 商會州, 等. 泥巖巖質邊坡破壞過程的模型試驗研究[J]. 中國農村水利水電, 2015(2): 159-165.

[6]王智猛. 紅層泥巖及其改良土填筑高速鐵路路基適應性及工程技術研究[D]. 成都:交通大學, 2008.

[7]高建偉, 余宏明, 錢玉智, 等. 水泥改良膨脹土強度特性試驗研究[J]. 公路, 2013(12): 165-168.