新建高速公路一般路段路基設計

收稿日期:2024-01-12

作者簡介:李為(1990—),男,碩士研究生,工程師,研究方向:公路邊坡穩定性與防護。

摘要 新建高速公路一般路段路基設計的好壞,關系到后續施工和營運質量。以某新建高速公路為例,給出了一般路段路基的橫斷面布置形式,并對路基填土基本控制要素如填土高度等進行了詳細論述。結合該高速公路一般路段基本情況,提出了低填淺挖處理和路床處理、陡坡、縱向填挖交界,以及半填半挖處理的控制要求,最后對填方路基和一般挖方路基的坡率進行了控制。

關鍵詞 高速公路;一般路基設計;路基處理;坡率控制

中圖分類號 U416.1文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2024)09-0095-03

0 引言

新建高速公路一般路段路基橫斷面的設計[1]常常與主線的主要技術指標息息相關。路基橫斷面可采用整體式路基和分離式路基[2],整體式路基有中間帶,而分離式路基無中間帶。中央分隔帶不同形式的采用,通常結合具體高速公路的周邊環境、施工方法等,經綜合對比后進行確定。低填淺挖處理[3]和路床處理、陡坡、縱向填挖交界,以及半填半挖處理[4]也是一般路段路基設計的重要內容。此外,一般填方[5]和挖方路段邊坡的坡率選用,也關系到路基工程量。因此,可結合工程地質情況確定合適的坡率,在保證邊坡穩定性基礎上,減少開挖工程量和填方量[6]。

1 項目概況

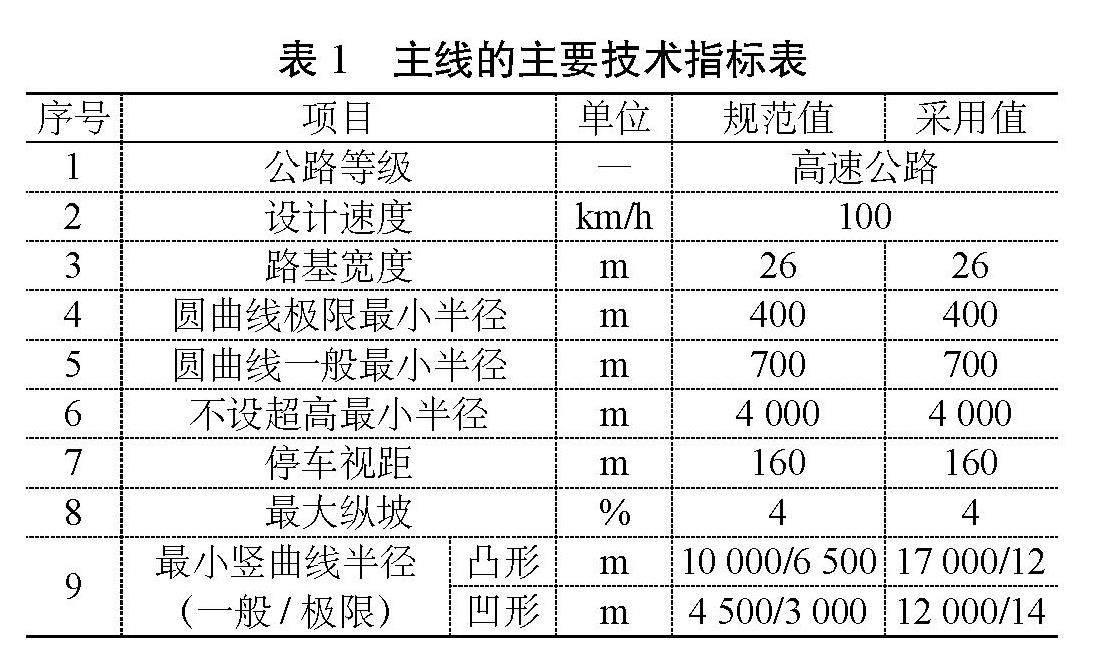

以某高速公路為項目背景,全線采用設計速度

100 km/h的高速公路標準,為雙向四車道,路基寬26 m。主線的主要技術指標見表1所示。

2 路基橫斷面布置

2.1 橫斷面布置

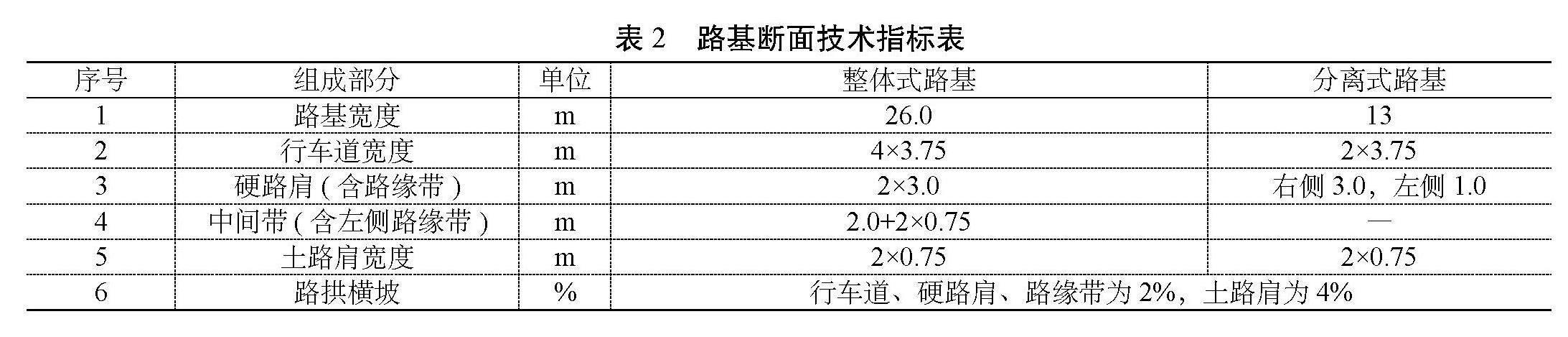

全線采用雙向四車道的高速公路標準建設,設計速度100 km/h,整體式路基寬為26 m,分離式路基寬為13 m。高速公路整體式路基的設計線位于中間帶中心,分離式路基的設計線位于路基左側邊緣(前進方向)。路基橫斷面相關技術指標見表2所示。

整體式路基采用中央分隔帶外側邊緣處的標高,分離式路基的設計標高位于左側土路肩邊緣內1.25 m處,對應整體式路基中心線兩側各1.5 m處的標高。

2.2 中央分隔帶

高速公路中的中央分隔帶一般具有以下四種形式,其優缺點如下:

(1)凸起式中央分隔帶的視線引導效果較好。缺點是緣石會高出路面,對行車造成一定影響。

(2)平齊式中央分隔帶的緣石不會高出路面,能防止小型車輛的車輪沖撞緣石后引起的彈跳翻車,綠化后具有較好的景觀效果。缺點是視線引導效果不好,部分雨水流經路面,對行車造成一定影響且對路面造成一定污染。

(3)淺碟式中央分隔帶具有美觀、視覺效果好等優點,但占地面積較大。

(4)新澤西中央分隔帶的路面滿鋪,在路中設置混凝土護欄,其優點是能增加路面的側向余寬,對公路行車安全有利。缺點是路中無綠化設施,從左、右幅分隔看上去效果稍差。

綜合比較,推薦采用平齊式中央分隔帶,同時采用一定的綠化手段,使得中央分隔帶景觀效果更佳。此外,為增加中央分隔帶的排水能力,可在分隔帶下面鋪設排水管。

中央分隔帶應設置開口,開口最小間距一般不小于2 km,開口端部為子彈頭形,開口長度為36 m。

3 路基填土的控制要素

路基最小填土高度:填土高度除受洪水位控制的路段外,還應考慮地下水位的影響。通過沿線地下水位調查,該地區地下水埋深較大,一般大于5 m,對路基基本無影響。考慮排水的需要及路面橫坡的影響,路基最小填土高度應為2 m;若無其他因素控制,路基填方高度應盡量大于該值;當受其他因素限制、路基填高較小時,可通過設置縱向盲溝降低地下水位、路面底基層采用級配碎石排水等措施,盡量減少零填路基的出現。

路基最大填土高度:對于地質條件好的丘陵區地段,設計最大填土高度一般不大于20 m。局部路段為回填棄方、節約造價并避免堆放棄方破壞環境,采用了高填路基方案。

對于起伏較大的路線地面,路線縱面設計原則應避免過多大填、大挖對自然坡體的破壞,將工程造價控制在合理范圍,做到填挖相對平衡,以減少水土流失和棄土造成的地質災害。此外,路基填料、邊坡和基底處理等關鍵要素應進行以下控制:

3.1 路基填料

填方利用路基挖方的巖石作為填料,粉砂質泥巖、泥質粉砂巖等軟質巖可直接作為填料。

有機質的耕植土和濕度過大的黏土等Ⅰ類土、冰水堆積土等不能用作填料,可用于邊坡生態防護的植被恢復工程。

3.2 填方邊坡

當路堤填筑高度<8 m時,邊坡坡度采用1∶1.5;當填筑高度>8 m時,則在其高度6~8 m處設置不小于2.0 m寬度的邊坡平臺。第一級邊坡坡度采用1∶1.5,第二級邊坡坡度采用1∶1.75,第三級邊坡坡度采用1∶2.0。

填方邊坡坡腳與邊溝之間設置1.0 m寬護坡道,護坡道設3%的外傾橫坡。

3.3 基底處理

路堤填筑前應清除腐質土及耕植土,清除厚度一般為0.2~0.3 m,并采用路基填料予以回填和壓實,該部分工程量計入路基土石方數量。

4 一般路基處理

4.1 低填淺挖處理及路床處理

凡填方高度小于2.0 m的路段視為低填路基,必須認真處理路床范圍(即路面底面以下0~120 cm)的填料或表土。當土層最小強度CBR滿足規范要求且含水量適度時,可采取翻挖后壓實處理;當土層含水量較大時,可通過換填砂礫石或碎礫石進行處理。處理后的壓實度不得小于96%。

當挖方路基路床強度指標CBR不符合要求或路床含水量過大不能達到規定壓實度時,必須對路面結構層以下土基進行處理,處理方式及壓實度、填料最小強度要求和零填路堤保持一致。對于地下水較為豐富的土質路塹,則需查明地下水狀況進行防排水設計,如設置必要的縱向或橫向截排水滲溝。

對于路面結構層底部至地面高程小于120 cm的路基,應進行個別處置。當最小強度CBR不能滿足要求時,則應采用換填加固進行處理。

4.1.1 一般填方路段

當一般填方路段的路堤高出路面總結構厚度的1.2 m時,可先壓實后進行路基填筑。

4.1.2 低填路段

當H<(120+A)時,土質路塹路床下120 cm可采用換填砂礫石等透水性材料。

式中,H——路堤填筑高度;A——路面結構層厚度。

4.1.3 淺挖路段或土質挖方路段

淺挖路段先挖至路面底標高(含碎石墊層)后,路床頂面以下0~120 cm則采用砂礫石進行換填壓實。

淺挖或土質路塹地段,應根據地下水埋藏深度對路床的影響、路塹邊坡的防護難易程度等,對挖方深度進行控制。

4.2 陡坡、縱向填挖交界及半填半挖處理

該高速公路填挖頻繁,沿線存在較多的陡坡路基。因此,針對陡坡和縱向填挖交界及半填半挖路段的處理(如圖1所示),應滿足以下要求:

(1)在縱向填挖交界處,應對挖方區的路床部分進行超挖處理,土質地段超挖長度(短邊)不小于10 m,且應超挖過坡積層,石質地段的超挖長度(短邊)不小于4 m。半填半挖路基,應對挖方區路床部分進行超挖處理,土質地段超挖至邊溝內側,石質地段超挖寬度不小于第二層土工格柵在挖方區的鋪設長度。

(2)對于陡坡、縱向填挖交界處以及半填半挖路段的排水問題,首先應每30 m設置一道橫向排水管,然后通過三通管將橫向排水管與縱向盲溝中的多孔排水管進行連接。填方區邊坡高度大于8 m時,對于縱向填挖交界處的過渡段及半填半挖路基的填方部分,宜采用沖擊壓實或大噸位壓路機進行增強補壓,以消減路基填挖間的差異變形。

(3)除了要設置上述排水設施外,為進一步提高上述路基強度和干濕度,可在填挖交界處增設滲溝、盲溝等設施,將交界處的積水、滲水等排至道路范圍外。

圖1 土質填挖交界路基挖方段處理(cm)

5 路基坡率控制

5.1 填方路基

填方路段的邊坡坡率如表3所示。

5.2 一般挖方路基

對于挖方路基,需結合工程地質情況,在合理設計邊坡坡率的條件下,以防護為主、少加固或不加固的原則設計[7]。而針對不良地質路段,可參照該地區其他公路挖方的邊坡坡率及邊坡形式,按以下原則設計:

(1)邊坡設一級或多級平臺,各級邊坡高度一般為8~10 m。

(2)每級之間設平臺,其寬度一般為2.0 m。碎落臺寬度為1.0 m。

(3)邊坡坡率:對于土質挖方邊坡,邊坡坡率取1∶1~1∶1.25;對于坡積層較厚或巖石裂隙發育、強度低且爆破后多呈碎石土狀的全風化層,一般采用1∶1~1∶1.25;強風化的巖石挖方邊坡坡率選用1∶0.75~1∶1,破碎程度較嚴重時采用1∶1。對于邊坡穩定性較差路段,通過安全穩定性分析計算以及工程類比方法,綜合確定其坡率。

挖方路段根據巖土性質、構造特征、裂隙發育程度、水文地質條件等,對不同巖性、高度采用不同的挖方邊坡坡率,見表4所示。

6 結語

以某高速公路為例,探究了一般路段路基橫斷面的布置形式,并對路基填土基本控制要素如填土高度等進行了詳細論述。結合該高速公路一般路段基本情況,提出了低填淺挖處理和路床處理、陡坡、縱向填挖交界,以及半填半挖處理的控制要求,最后對填方路基和一般挖方路基的坡率進行了控制。

參考文獻

[1]李建康. 河南省平原區高速公路路基設計探究[J]. 低碳世界, 2023(5): 160-162.

[2]王安輝. 雷榕高速公路中分離式路基設計研究[J]. 交通世界, 2021(24): 94-95.

[3]任涵. 高速公路填方路基設計關鍵要點[J]. 交通世界, 2023(14): 116-118.

[4]李建偉. 山區高速公路高填方路基設計分析[J]. 工程技術研究, 2022(21): 176-178.

[5]胡晨霞. 高速公路填方路基邊坡設計[J]. 交通世界, 2022(11): 62-63.

[6]崔曉如. 山區高速公路高填方路基設計探討[J]. 交通世界, 2021(35): 24-25.

[7]張馳. 高速公路路基邊坡防護設計問題研究[J]. 交通科技與管理, 2023(3): 71-73.