曾被遺忘的國寶

劉清

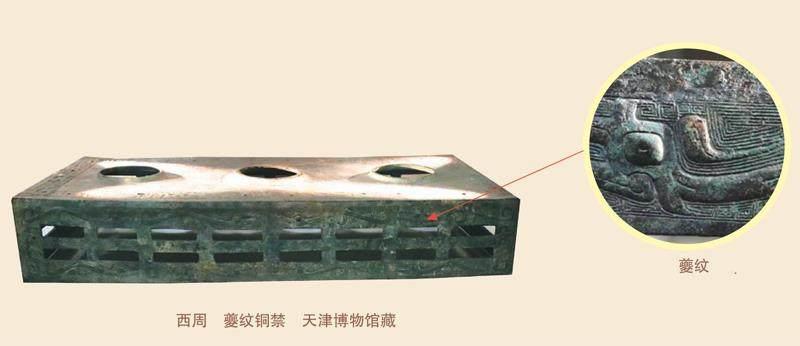

大部分青銅器,我們就算不知道它們的名字,但是根據樣子,總能大概猜到用途。但今天要為你介紹的這件青銅器——西周時期的夔紋銅禁,可能就需要你“大開腦洞”了。猜猜看,它有什么用?為什么它是“曾被遺忘的國寶”呢?

酒具置物架

讓我們先從名字來了解它。這件銅禁四周裝飾了一圈精美的夔紋,夔是什么?傳說它是龍的九子之一,樣貌像龍但僅有一足,古人認為它能驅邪、避兇、保平安。《山海經》中說,夔的主要特點是大口、卷唇、無角、一足、卷尾。我們在很多器物上都能見到夔的身影,而通常夔是以兩兩相對的形式出現的,這其實是一條夔的兩面,體現了古人的透視觀。

銅禁,“銅”不用說,指器物的質地;“禁”其實是西周時期特有的一種禮器,它是西周貴族在祭祀和宴饗的時候用來放置酒具的幾案,類似于我們現在使用的置物架。那為什么古人要把這件青銅器稱為“禁”呢?這還得從周武王滅商說起。

史書上記載,商朝人特別喜歡飲酒,生活奢靡無度。在這種荒淫腐敗的風氣下,疏于政事的紂王最終讓商朝走向了滅亡。武王滅商后,總結前朝覆滅的原因,認為很重要的一點就是商人嗜酒如命,動搖了國家的根基。周人為了不重蹈覆轍,頒布了中國最早的禁酒令——《酒誥》。這篇《酒誥》出自周公旦之手,他告誡后人不準無度飲酒,而應該適時、適量,民眾聚飲將被押解到京城處以死刑。

為了更有效地督促貴族和民眾禁酒,當時的統治者便將盛放酒具的幾案稱為“禁”,用這種方式來提醒人們喝酒要適度。

夔紋銅禁的造型非常獨特,它高23 厘米,長126 厘米,寬46.6 厘米,體形十分碩大,整體是個扁平狀的長方體,中間鏤空,沒有底面,表面有三個橢圓形大孔,這些孔就是古人用來放酒具的地方。

夔紋銅禁的前后兩面各有兩排16 個長方形的孔洞,左右兩面各有兩排4 個長方形的孔洞,這些孔洞一來為了裝飾,二來為了通風。原來,古人喜歡喝溫酒,會在銅禁下面點火熱酒,那銅禁四面的孔就能讓空氣流通了。

目前我們已經發現的西周銅禁數量極其稀少,只有三件,都出自“青銅器之鄉”陜西寶雞。目前,天津博物館收藏的這件夔紋銅禁是其中體形最大的一件,也是首批禁止出國(境)展覽的64 件(組)國寶之一。

出土于寶雞的青銅器是如何“跑到”一千多公里之外的天津博物館的呢?這里面還有一段曲折離奇的流傳經歷。

曾被遺忘的國寶

1926 年秋天(一說1925 年),陜西寶雞的戴家灣突然來了一伙人,他們強迫當地的村民在村子后面挖寶。很快,一件件青銅器、陶器和金銀器就被挖了出來。領頭盜寶的是當時臭名昭著的軍閥黨玉琨,而他之所以選擇這樣一個小村子進行盜寶,與寶雞這個地方的歷史背景密不可分。

寶雞古稱陳倉,曾是周朝時期的重要城市,也是秦國初年的都城。戴家灣的地下埋藏著許多寶貝,每逢大雨過后,很多文物會被沖刷出來,暴露在土崖邊上。黨玉琨看中了這塊寶地,組織人員進行了大規模盜掘。據統計,黨玉琨在這次盜寶中共挖出了1500 多件文物,夔紋銅禁就在其中。他如此瘋狂的盜寶行為,讓當時的群眾十分憤怒,同時也引起了另一個人的注意,他就是馮玉祥。

1928年,馮玉祥命宋哲元率兵圍剿駐扎在鳳翔城的黨玉琨,并收繳黨玉琨盜得的大量珍寶。宋哲元將一部分珍寶送給了上司馮玉祥,一部分運回了北京、天津,一部分轉賣到國外,還留了一些自己喜歡的放在天津家中,這件夔紋銅禁就被他占為己有。

1937年7月,抗日戰爭全面爆發,宋哲元的軍隊在平津作戰中被日軍擊潰,日軍查抄了宋哲元的公館,夔紋銅禁同一大批珍貴文物落到了日本人手中。宋哲元的三弟宋慧泉得知此事后,立即花重金托人疏通關系,最終從日本人手中贖回了夔紋銅禁和部分被扣押的珍貴文物。

為了掩人耳目,宋家人將夔紋銅禁故意放在走廊上一個破舊的木箱內,還在銅禁周圍放了許多雜物,外人即使打開木箱也不會發現異常。然而,時間一久,連宋家人也忘記了銅禁的存在。就這樣,夔紋銅禁在宋家平穩地度過了20多年。

直到20世紀60年代,人們才無意間再次發現這件銅禁。當時的夔紋銅禁已成為一堆碎片,天津的文物工作者得到消息后立即趕往宋家,將這些碎片送到北京進行修復。專家們將碎片小心翼翼地拼湊起來,但在接近尾聲時,發現竟然少了幾塊,只得再向宋家人詢問去向。

宋家人回憶,這件夔紋銅禁缺失的碎片被當作廢銅賣掉了。得知這個消息,文物工作者立刻趕到天津各大廢品收購站,在如山的廢品中仔細翻找。皇天不負苦心人,他們最終找齊了那些缺失的碎片。

專家們對夔紋銅禁進行整形、焊接、補配,并按原樣予以鏨(zàn)花,最后還在補的部分做上假銹,經過一年多的努力,終于將它修復得完好如初。

夔紋銅禁驚現于亂世,幾經轉手歷經坎坷,它身上的一道道裂痕,仿佛在訴說著它那跌宕起伏的傳奇經歷,訴說著那段飽經滄桑的中國近代史。