20世紀以來國內樂器學研究領域的CiteSpace文獻計量與可視化分析

袁壽玉

[摘 要]樂器學自引入音樂學界以來,從倡導樂器制作到以樂器為研究對象而形成獨立學科,該學科的定義、研究對象、范圍等也在不斷變化。運用CiteSpace(可視化知識圖譜軟件)對20世紀以來中國知網(CNKI)中關于樂器學研究的文獻進行梳理,除了對樂器學研究范圍進行重新定義,還運用關鍵詞共現、聚類、突變等手段對20世紀以來國內樂器學研究的熱點主題進行分析。

[關鍵詞]樂器學;CNKI;可視化;趨勢

西方樂器學的研究可追溯至古希臘時期,柏拉圖和亞里士多德就曾關于樂器是否具有生命(animate and inanimate)問題展開討論,中世紀時期新柏拉圖主義哲學家波菲利(Porphy)在此基礎上提出樹狀結構的樂器分類方法并稱之為“波菲利之樹”(Arbor Porphyriana),這些都為西方樂器學學科的產生提供基礎1。至1619年,樂器學的概念正式被邁克爾·普里托里烏斯(Michael Praetorius)在其著作《音樂全書》(Syntagma Musicum)中提出2,盡管西方樂器學的研究可能并非至此方始,但卻標志著該學科名稱的正式出現。

中國樂器學的研究亦是如此,先秦時期《周禮·春宮》就記載了按制作材料進行樂器分類的“八音”分類法,北宋陳旸《樂書》中以“俗”“雅”“胡”對樂器進行分類,元代馬端臨則在《文獻通考·樂考》中以“八音”為基礎而下分“俗”“雅”“胡”各部3。此外,諸如《北堂書鈔》《三才圖會》《太平御覽》《爾雅》《詩經》以及《琴史》《風俗通》等古籍都對中國樂器的歷史、形制以及作品等進行了詳細描述和考證。

20世紀以來,西樂東漸開始讓國人接觸到不同種類的西洋樂器,更讓音樂家關注中西音樂差異并提倡反思及樂器改良。尤其中華人民共和國成立后,中國傳統樂器、少數民族樂器改良、標準化等問題研究和實踐開始形成潮流,樂器制作工藝、樂器起源與嬗變、樂器聲樂與律學、樂器對比及文化研究等都漸成熱點。

文章擬通過對20世紀以來中國知網(CNKI)中關于樂器學研究的文獻進行梳理,并以由美國德雷塞爾大學教授陳超美(Chaomei Chen)所研發的可視化知識圖譜軟件CiteSpace作為主要工具,對文獻進行關鍵詞共現、聚類、時區圖譜等分析,以便對20世紀以來中國樂器學研究現狀進行梳理、分析。

一、研究背景

20世紀以來,樂器學在中國的研究始終處于不斷上升和發展的趨勢。該學科自產生之時,關于其定義、研究對象以及范圍等討論便從未斷絕,因此若欲梳理20世紀以來中國樂器學的發展,需先厘清該學科的定義和研究范圍,同時,還需對文獻分析工具及數據來源進行介紹,以便保證文獻梳理的準確性、完整性以及數據的真實性和有效性。

(一)學科定義及研究范圍

關于樂器學的相關定義,國內外學者各有論點和依據,但卻仍未有統一。其中,《新格羅夫音樂和音樂家辭典》認為:“樂器學是一門研究樂器歷史、社會功能、設計、結構以及表演關系等方面的學科。”1《中國大百科全書·音樂舞蹈卷》提出:“樂器學研究樂器的起源、發展、演變、流傳、派生及其結構、特性、制造工藝和材料等……”2日本《音樂大事典》認為:“樂器學是以樂器為研究對象的學科,除了需要對樂器構造、制作進行考察外,更應當分析樂器的歷史、樂器所存在的各民族及文化等,從歷時性和共時性角度進行展望。”3德國學者漢斯·海因茨·德雷格爾認為樂器學研究需關注樂器收藏、文獻資料以及分類問題4。中國學者陳自明對于樂器學的定義提出起源、分類、聲學、材料、結構、改良、組合、圖像等十項研究范圍5。另外,諸如湯亞汀、洛秦、張伯瑜、劉莎、蔡燦煌等學者都對于樂器學的定義或研究范圍等提出了相關論述。

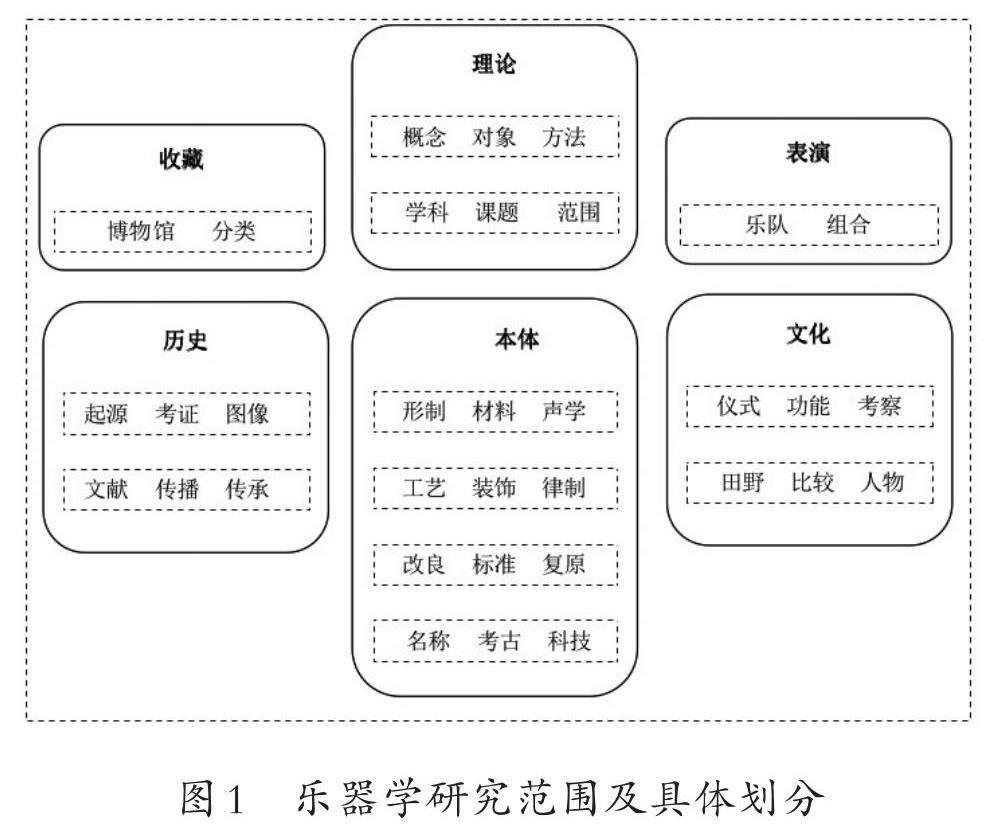

從上述諸多學者對于樂器學定義及研究范圍的討論中可以看出,關于樂器學的定義中外都有著普遍的統一性,即認為樂器學是以研究樂器為主要對象的一門學科。然而,就其研究范圍諸學者卻存在較大分歧。筆者對各學者所提論點進行梳理、分析后,認為樂器學的研究范圍可分為樂器學理論、本體、歷史、文化、收藏與表演等六個主要方面(圖1),且各方面還應當具體劃分。

樂器學理論研究屬于該學科的核心內容,既為其提供理論基礎,也決定了該學科研究的具體走向。樂器學的理論研究可包括概念、對象、方法、學科、課題以及范圍等。其中,樂器學的概念問題目前國內外學界已經達成統一認識。關于研究對象、課題及研究方法等問題,學者劉莎認為主要包括樂器實物(常用樂器、出土樂器)、文獻(文書、卷冊、碑銘、拓本等)以及圖像與雕像(壁畫、石雕、器皿涂畫、帛畫、陶俑等)等1。劉莎認為樂器學屬于邊緣學科,所涉及的學科以及研究方法也相當廣泛,如材料學、工藝學、圖像學、音樂聲學以及音樂史學等2;而關于樂器學課題問題,則可包括起源、本體、分期、分域、分類以及差異等六個方面3。學者劉勇認為樂器學雖無專屬方法體系,但所用方法包括分類學、歷史學、樂器聲學、樂律學、實地調查以及考古學等4。

樂器本體的研究對象主要以作為物質存在的樂器為主,包括從材料到實物的諸多過程,遠古樂器也具有形制、材料及聲學等基本條件,如骨笛、骨哨以猛禽翅骨為材料,利用聲樂原理鉆孔發聲5,而以角頁巖打制而成的特磬,國內各地出土的鏞、鐘等兩側的鳥云翼、夔翼等,都能看出裝飾也是樂器制作中的重要部分6。同時,律制也是本體研究的環節之一,有序的音高排列和音階構成實現了樂器由勞動激勵向演奏的功能跨越,如鐘律、琴律、笙律等。而樂器改良從古至今皆有發展,尤其20世紀以來傳統樂器和少數民族樂器的改良更是圍繞音律、音域、音色及標準化問題進行討論和實踐。樂器考古與復原也是本體研究的方向重點,前者以出土文物為主,主要考察樂器的歷史、文化等,后者包括出土樂器和壁畫、文獻及雕像等中所見樂器,更加側重于樂器的制作和表演。另外,樂器名稱與樂器科技在本體研究中也占有重要地位。關于樂器名稱的討論包括中國傳統樂器、少數民族樂器以及外來樂器名稱標準。同名異器以及異名同器問題,也是樂器名稱研究的熱點之一。樂器科技研究可將電聲樂器及聲學設備的出現作為標志,如電聲琵琶、電箏等樂器的廣泛使用以及專用于樂器聲學檢測的SpectraLAB-FFT、GMAS2.0等軟件的運用。尤其是21世紀以來,自動演奏系統、3D打印技術以及虛擬博物館的出現和發展,更是讓樂器與科技進一步融合。

樂器歷史與文化研究常從歷時性和共時性角度進行考察,樂器歷史包括起源、傳播及傳承等問題,如中外樂器源流考證、絲綢之路樂器傳播、少數民族樂器傳承等。同時,樂器圖像、文獻的研究也屬于歷史范疇,通過不同地區壁畫、石雕、墓磚以及不同時期文獻能夠對樂器產生的時間、流變等進行考察。樂器文化研究包括儀式、功能等,側重關注樂器在各民族節日慶典、婚喪嫁娶以及祖先祭祀等儀式中的作用和地位,并研究樂器除音樂表演外所具有的溝通、表達、象征等功能。對于樂器儀式和功能的研究,常需借鑒民族音樂學田野考察的方法,因此樂器的實地考察和田野作業也是研究樂器文化的重要方式。同時,樂器的差異雖然也可從形制、演奏等方面進行比較,但更應通過樂器的比較來考察不同文化、環境等方面差異。另外,樂器人物的研究對象包括樂器演奏家、樂器制作大師以及樂器學理論家等,對于人物生平、演奏風格以及樂器制作、改良的介紹,能夠為樂器學發展和歷史記錄提供依據。

樂器收藏和表演也屬于樂器學的研究分支之一,樂器收藏包括樂器博物館及樂器分類,前者注重實體和虛擬博物館的研究。實體博物館以國家/地方特色樂器或世界樂器為主,如比利時布魯塞爾樂器博物館收藏了世界樂器7000余件,上海東方樂器博物館收藏了中外20多個國家和民族共700余件(套)樂器,廣西民族音樂博物館則收藏了廣西地區壯、瑤、苗等少數民族樂器及東南亞諸國樂器共1200余件(套)等。虛擬樂器博物館的建設屬于21世紀以來樂器學研究的前沿實踐,如美國虛擬樂器博物館(2000)設置不同鏈接與展覽,用戶能夠通過頁面切換瀏覽不同地區的樂器及人物,衛斯理大學數字樂器博物館(2003)則按“質地”“類型”和“所屬地區”進行劃分,以方便學者精確檢索所需資源1。中國音樂學院創建的智慧型樂器博物館具有虛擬全景、智能交互以及樂器科普等功能,目前已建成中華雅樂館、彈撥樂器館。樂器分類研究可能最初多為收藏所用,從古代印度的三分法到中國的八音,從H-S所下設的弦、氣、體、膜鳴樂器分類到學者應有勤提出的樂器音位分類和學者付曉東提出的元素分類等,足可見古今中外學者都試圖對樂器進行合理劃分和歸納。

(二)分析工具與數據來源

1.分析工具

文章以美國德雷塞爾大學教授陳超美(Chaomei Chen)所研發的可視化知識圖譜軟件CiteSpace(6.1R2)為主要工具。CiteSpace是一款基于Java語言環境的可視化工具,主要以分析理論(co-ciation)和尋徑網絡算法(PathFinder)等為主,能夠將所收集的數據(Refworks格式導出)通過頁面節點設置的方式對特定研究領域文獻進行計量分析,同時以圖形和網絡譜系的方式來揭示科學知識結構1。一方面,通過數據(download_.txt下載)處理并上傳至軟件系統,另一方面,對數據閾值、時區、剪枝、功能(作者、機構、關鍵詞等共現、共引、合作)進行選擇,最終通過可視化圖形對期刊發文量、關鍵詞聚類以及學科前沿等進行梳理和分析。

2.數據來源

文章所選期刊來自中國知網(CNKI)數據庫,由于樂器學研究范圍較廣,無法以“樂器學”或“樂器”等為檢索詞進行主題檢索,因此,為保證數據的真實性與全面性,輸入檢索條件時以期刊為主檢索,對于主題及并含、篇關鍵及并含皆輸入“樂器”為檢索詞,最終檢索出中文文獻共26495篇。同時,以發表年度為分組進行瀏覽,以樂器學研究范圍的六個方面為依據進行手動檢索、選擇和保存,最終通過CiteSpace篩選有效數據后得出國內樂器學研究及所發表期刊的時間跨度為1954年至2022年,其中樂器介紹類文獻共1361篇,樂器學研究類文獻共3160篇。

二、數據分析

文章對20世紀以來國內樂器學文獻進行梳理后發現,各時期除了對樂器學理論、本體、歷史以及文化等進行研究、考證外,樂器介紹類文章也占有相當比重,諸多學者對中外各民族、地區樂器從形制、原理、演奏等方面進行介紹,也為國內樂器學研究提供理論基礎和支持。因此,文章對于樂器學研究的數據分析擬以介紹類及研究類文獻為主,以便對該學科文獻進行有效歸類和分析。

(一)樂器介紹類文獻分析

期刊數量能夠折射出學科研究領域的發展概況,20世紀以來的樂器介紹類文獻共1300余篇,文章將從突變詞和期刊分布等方面進行分析。

1.突變詞分析

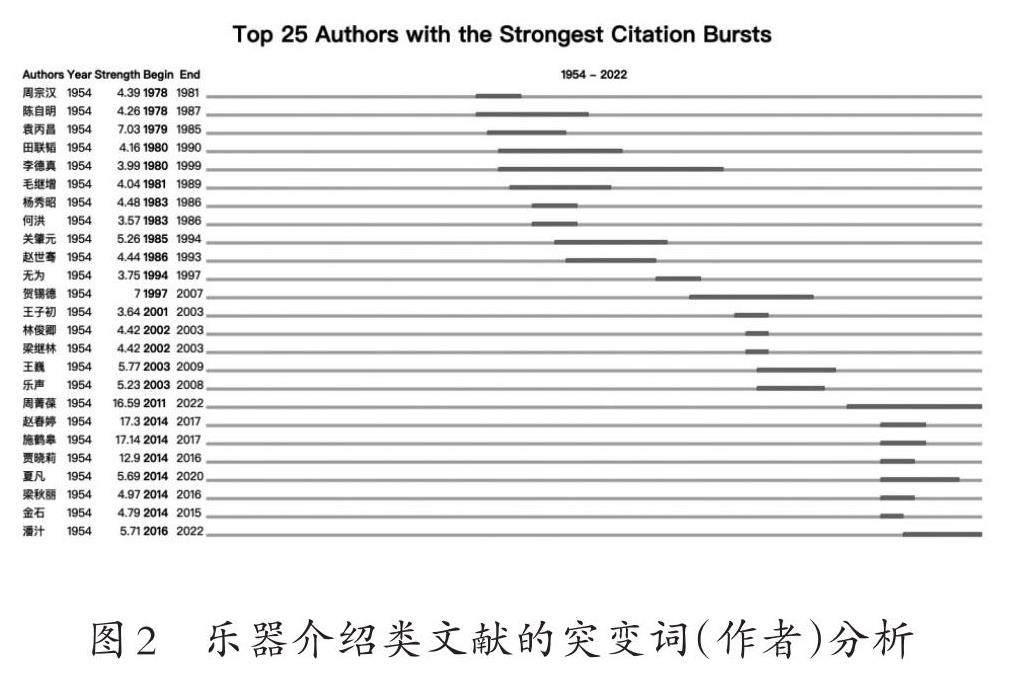

突變詞分析是指通過CiteSpace軟件提取輸入數據中頻次增長率較高的詞語(關鍵詞、作者等)并顯示起止(Begin、End)時間和突變強度(Strength)。其中,起止時間能夠顯示詞語成為熱點前沿的時間范圍,突變強度中若詞語出現頻次越多則越突出,并在圖像中顯示(紅色)。文章將輸入數據年限設置為1954年至2022年,以作者為關鍵詞進行可視化分析,調整參數(γ=0.6)后選取前25個突變詞進行分析(圖2)。

從圖2中可以看出,以作者為突變詞的時間限定范圍主要集中于1978年至2022年,而突變強度則顯示出作者對于各民族/地區樂器介紹的密集程度。如袁丙昌、何洪和楊秀昭分別就西南和廣西民族地區系列樂器進行系統介紹,田聯韜以藏族樂器為主,毛繼增則關注維吾爾族樂器。以某一主題進行樂器介紹的文獻也占據主要部分,如陳自明以秘魯、布隆迪等世界樂器為主,關肇元以“世界樂器圖說”為題,趙春婷和施鶴皋以“郵票中的樂器”為依據分別系統介紹亞、非、歐洲民族樂器,賈曉莉和賀錫德分別對中國傳統樂器和少數民族樂器進行系列描述。王子初、潘汁針對出土樂器進行介紹,王巍以“神奇竹樂”“非遺中的竹類樂器”形成系列文獻,梁秋麗和周菁葆則以“絲綢之路”為專題對各類樂器進行介紹。

2.期刊分布統計

期刊分布能夠系統體現文獻數量、不同時段所側重的研究方向、熱點,文章對樂器介紹類文獻以Excel格式導出并匯總,同時對期刊數量、時間分布進行梳理后以圖表形式展現,并選出前15類期刊進行排序(表1)。

文章對期刊分布及關鍵詞進行綜合分析后發現以下現象:

一是介紹類文獻多以連載形式出現。《樂器》所刊文獻占總文獻數量的30%以上,其中關肇元的《世界樂器圖說》、田聯韜的《藏族傳統樂器》等都在此刊連載,陳自明、楊秀昭、袁丙昌等人也對同一地區/民族樂器進行系列介紹。

二是21世紀開始出現分化現象。介紹類文獻重在普及樂器形制、演奏方式等,諸如《中國音樂》《人民音樂》《四川音樂》等期刊自20世紀60年代起陸續刊登,但20世紀末呈現下降趨勢,即使21世紀部分期刊仍出現介紹類文章,但其篇幅、內容已出現較大變化。其內容除介紹外還涉及樂器聲學、文化、名稱等,雖仍以樂器為主要標題,但內容已屬于樂器學研究范疇。

(二)樂器學研究文獻熱點分析

20世紀以來中國知網(CNKI)所收錄的樂器學研究文獻以1954年為始,截至2022年6月共計3160篇。文章也將運用CiteSpace對作者群體、機構和關鍵詞等進行共現分析,以便運用科學知識圖譜探究國內樂器學研究現狀和熱點前沿。

1.作者群體

樂器學研究文獻中以作者為突現詞進行分析(圖3),選取突現強度前25名作者進行排序后,能夠看出突現強度的高低和時間跨度的變化。其中,突現率數值在10以上的作者為劉文榮(14.23)以及INVALID(13.23),突現數值在5-10之間的作者包括楊琛、孟建軍、關肇元、方建軍、項陽、高德祥、韓寶強、李子晉等人。INVALID表示數據無法識別,其時間跨度為1955年至1980年,主要內容包括李元慶所發表的系列樂器改良文章及《人民音樂》《樂器科技》等期刊所發樂器類文獻。

作者共現圖譜主要反映核心作者及在規定時間內核心作者之間的合作關系以及合作強度1,其目的在于通過分析尋求作者合著群體,同時關注不同作者之間是否存在相似研究方向。從圖4中可看出,節點的大小能夠表明頻次的高低,上端橫線與下方節點中的顏色以及作者之間的連線分別表明熱點和關聯的時間范圍(從左至右為1954—2022)。如饒文心曾對東南亞樂器進行系列研究,應有勤對山口修關于樂器學理論的相關文章進行翻譯,何洪、楊秀昭、盧克剛等人發表多篇廣西少數民族樂器研究文章等。

2.發文機構

在CiteSpace所生成的機構合作的科學知識圖譜中(圖5),共選取50余家機構及各機構之間20余條關聯線。其中,中國音樂學院、中國藝術研究院音樂研究所(中國藝術研究院)及南京藝術學院等位于科學知識圖譜前列,同時與云南藝術學院音樂學院,云南師范大學、沈陽音樂學院等形成合作。中國音樂學院以韓寶強、付曉東、李子晉等學者為主導,以音樂科技系為平臺對樂器聲學、樂器科技進行系列研究。中國藝術研究院注重樂器收藏、律學及改良問題,尤以黃翔鵬、薛藝冰、王子初、張振濤、蕭梅等學者為代表,為國內出土樂器記錄、測音以及民族樂器研究提供豐富經驗。南京藝術學院最早開始樂器修造人才培養,設立樂器修造、樂器學研究等專業并授予學士、碩士學位,2013年起建立樂器學博士點并招生,為國內樂器學理論研究及人才培養做出重要貢獻。

3.熱點主題研究

關鍵詞能夠凸顯文章的內容、目的,也是文章的重要信息點。借助CiteSpace對目標文獻進行關鍵詞聚類分析后發現,共現關鍵詞越多則越能表現該領域不同時段的研究熱點。將關鍵詞出現頻次進行匯總(表2)、突現并排序如下(圖6)。

對關鍵詞聚類知識圖譜及突現詞分析排序后發現,各聚類關鍵詞之間形成交叉關系。結合以上作者群體及發文結構分析后,將20世紀以來國內樂器學研究主題大致歸納為樂器考證、制作工藝、樂器聲學、樂器分類、學科發展及樂器文化研究等六個主要方面。

(1)樂器考證研究主題

樂器考證研究包括樂器形制、古代樂器、敦煌壁畫、起源、古樂器、絲綢之路、民族樂器等關鍵詞。關于形制的考證,涉及石磬、嗩吶、琵琶、奚琴、箜篌、馬林巴、艾捷克、扎年琴等古今中外眾多樂器,注重考證樂器形制的構造與演變。古樂器的考證以出土樂器為主,著重對樂器的歷史、歸屬、測音、工藝等進行考察。壁畫與石雕、陶俑等都屬于樂器圖像范疇,20世紀以來樂器圖像研究以敦煌、龜茲、榆林等洞窟壁畫及各時期古墓壁畫為主,同時云岡、龍門等地石窟石雕以及各類拴馬樁、石磚上的石刻、浮雕也是學者研究的主要內容。樂器的歷史考證中諸如箏、琵琶、二胡等民族傳統樂器的起源問題,絲綢之路等以文化交流為主導的樂器流變或回授問題,傳統樂器及少數民族樂器的傳承問題等,已成為當代學界研究的重要課題。

(2)制作工藝研究主題

制作工藝研究包括改革、改良、樂器制造、樂器制作以及各類樂器等關鍵詞。樂器的制作工藝包含從材料到制作,或復原或改良等各個過程和階段。樂器材料研究關注選材、切割、標準等問題,樂器制作研究多以民族樂器制作流程介紹為主。樂器改良一直是學界研究的重點,自20世紀20年代起,大同樂會便開始對畫角、低音觱篥等古今各類樂器進行改良,1954、1959、1961年三次樂器改良會議的召開則拉開了民族樂器及少數民族樂器改良的序幕,從樂器音高、音域到形制、律制,尤其是低音民族樂器的探索和對于樂器改良的思考,這些在樂器改良文章中都有所體現。另外,樂器復原也屬于制作工藝范疇,如曾侯乙墓系列樂器(編鐘、編磬、笙、篪),新疆地區出土的琵琶、箜篌等樂器的復原以及文獻、敦煌壁畫中的樂器復原等。

(3)樂器聲學研究主題

樂器聲學研究包括諸如琵琶、體鳴樂器、弦鳴樂器、吹管樂器、弦樂器、傳統樂器等關鍵詞。樂器聲學的研究范圍包括古今出土傳統樂器的聲學原理、音高與音質測量、振動分析等。從研究對象看,包括對樂器材料、琴弦及構造的聲學分析。從目前已發表文獻看,包括對笛、笙等樂器的聲學原理介紹,曾侯乙墓編鐘、編磬及山西商代特磬等出土樂器、二胡及琵琶等民族樂器以及少數民族樂器的音響特性研究。近年來復原樂器聲學測試及樂器音色庫的建構也逐漸成為熱點,如對于敦煌壁畫樂器及新疆達瑪溝琵琶復原的聲樂測試,中國民族樂器音色庫的設想及建設等。

(4)樂器分類研究主題

樂器分類研究包括弦鳴樂器、體鳴樂器、木管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器、樂器分類、吹管樂器、打擊樂器等關鍵詞。21世紀以前的樂器分類多以八音分類法研究、中國民族樂器及少數民族樂器分類等為主,開始嘗試將霍薩(H-S)樂器分類法運用于中國樂器分類研究之中。21世紀以后,關于霍薩(H-S)樂器分類法的介紹、研究逐漸形成系列文章,同時,對于出土樂器、少數民族樂器及世界樂器的分類也漸成熱點。另外,國內學者也開始提出新的樂器分類方法,如音位分類法、元素分類法等,尤其是近年來科技的發展,各類電聲樂器、智能樂器等也對樂器分類研究提出新的挑戰。

(5)學科發展研究主題

學科發展研究包括樂器學、樂器、發展等關鍵詞。從1941年樂器學一詞正式引入學界以來,國內樂器學學科研究也相繼得到發展。從20世紀末開始,部分學者將國外樂器學研究的成果引入國內,并以譯文等方式進行介紹。到了21世紀,國內學界對樂器學定義、對象、課題以及與其他學科的關系等問題進行了系統的梳理和研究。為促進樂器學學科的建設與發展,截至2022年,全國樂器學研討會已舉辦11屆,每屆都以不同主題探討學科發展問題,如2016年以多元視角和學科融合為主題,將樂器學與生態學、工藝學、聲學及教育學等學科融合并提出相關理念,2018年以樂器設計為主題對智能樂器研發及未來樂器發展提供方向。

(6)樂器文化研究主題

樂器文化研究包括《詩經》、絲綢之路及民族傳統樂器及少數民族樂器等關鍵詞,其范圍涵蓋儀式、功能、象征、民俗、傳說等,尤其以少數民族樂器文化研究居多。其中,樂器傳說或以神話體現或與祖先、崇拜相關,常通過傳說故事講述樂器的起源,樂器的功能與象征意義則頗為廣泛,如象征權力或軍事用途、宗教法器或人文道器,抑或是生活用具和交流工具1,如南方銅鼓、古琴的象征意義,傣族“光邦”的社會建構功能,薩滿教宗教儀式中的樂器等。樂器傳播與傳承也屬于樂器文化研究范疇,古今眾多樂器無論東漸或西漸,大多會因文化影響而出現流變現象,而傳播途徑及樂器流變的原因、特點都屬于值得探究的問題,如絲綢之路上的復合簧管樂器、彈撥樂器的傳播與流變,觱篥、箜篌、嗩吶等樂器的起源與本土發展、流變的探討等。古代文獻中的樂器研究也在近年來漸成熱點,如對《法華經》《詩經》《說文解字》《全唐詩》以及《三才圖會》等著作中的樂器進行介紹、考證等,可以說樂器文化研究已然在國內呈現多元視角與蓬勃發展態勢。

結語

通過對20世紀以來國內樂器學研究文獻的梳理、整合,同時借用CiteSpace對作者群體、發文機構及熱點主題進行分析后發現:自20世紀20年代以來,國內樂器學研究經歷曲折發展,從對于古代樂器的復原到中華人民共和國成立后主動、系統的樂器改良,諸多學者對當時的場景進行了記述并提出建議和想法。至20世紀末,國內樂器學研究已形成穩固態勢,樂器改良、分類、制作、文化等主題的探討使學科發展更為多元,21世紀的到來則為樂器學研究提供了更多機遇。學科融入、科技創新、工藝改進、科學技術的進步使學科之間的壁壘破除,國內樂器學迎來前所未有的發展,除了學科研究人數增加外,各高校也依托自身優勢進行發展和創新,諸如少數民族樂器文化、音樂聲學、材料檢測、智能樂器等領域的出現也使國內樂器學研究擁有了更為廣闊的視野。