新農村規劃建設中居住建筑設計研究

蒙雍斌

隨著我國農村現代化進程的不斷推進,農村規劃與居住建筑設計之間的關系日益凸顯。農村規劃不僅為居住建筑設計提供了指導和依據,更為農村居民提供了宜居的生活環境。而居住建筑設計則是農村規劃實施的具體載體,直接關系到居民的生活品質和幸福感。

1 農村規劃與居住建筑設計的關系

1.1 農村規劃對居住建筑設計的指導作用

農村規劃為創造有利的生活環境制訂了基本準則,通常包括完善生活污水處理設施和廢物管理系統等做法。此外,規劃者專注于保護自然景觀、促進生物多樣性和減輕環境風險。通過遵守這些規劃要求,居住建筑設計可以結合雨水收集系統、環保污水處理裝置和景觀美化技術等,以最大限度地減少土壤侵蝕。這確保了居住環境不僅適合居住,而且具有可持續性和適應環境挑戰的能力。

農村社區內生活空間的布局經過精心規劃,可以優化功能并增強社會凝聚力。農村規劃強調創建適合步行的社區,在社區周圍建設學校、醫院等基本設施,從而滿足居民的基本需求,增強其歸屬感。此外,規劃者還為娛樂活動、綠地和公共聚會區分配空間,提高了居民的生活質量。居住建筑設計是為補充這種布局而量身定制的,并考慮了建筑的朝向、密度和空間安排,以確保有效的土地利用并促進社會互動。

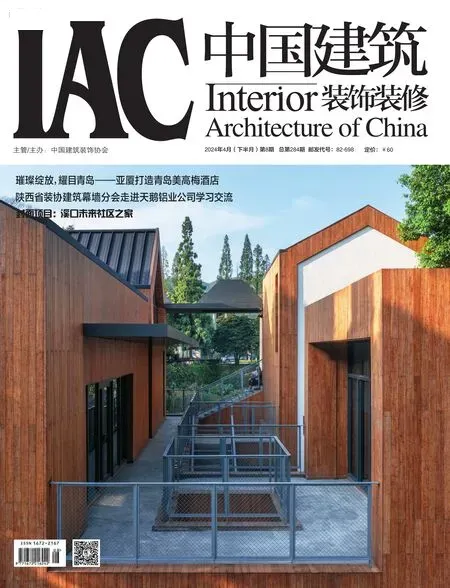

農村規劃旨在保護和傳承獨特的建筑遺產和文化特征,將其納入反映當地建筑傳統、材料和工藝的設計準則。規劃者鼓勵使用木材、石頭等本土建筑材料,這些材料不僅與自然環境和諧融合,而且促進了當地的手工藝和經濟發展。此外,設計準則喚起區域美學和歷史意義的建筑特征和裝飾元素。通過遵守這些準則,住宅建筑設計可以加強對鄉村景觀的視覺識別和文化挖掘,培養居民的自豪感和主人翁意識[1]。

1.2 居住建筑設計對農村規劃的影響

居住建筑設計對農村規劃的影響是深遠的,既影響自然景觀,還影響農村社區的社會結構和環境可持續性。居住建筑設計是農村規劃者提出的總體規劃概念和目標的具體體現。它將抽象的規劃原則轉化為具體的建筑形式和空間安排,塑造建筑環境。如果一項農村規劃計劃優先考慮保護農業用地和自然棲息地,居住建筑設計可以采用緊湊的多層結構或集群式住房布局,以最大限度地減少土地消耗并保護綠色空間。同樣,如果規劃旨在促進土地混合利用,設計步行社區,居住建筑設計可以整合底層商業空間或行人友好型道路,以形成便利的交通條件,打造充滿活力的街道生活環境。通過與規劃理念保持一致,住宅建筑設計可以與農村環境的獨特特征相貼合,滿足居民的居住需求,實現可持續發展目標[2]。

有效的居住建筑設計在促進農村規劃舉措成功實施方面起著至關重要的作用。如果農村規劃優先考慮當地居民的經濟適用房選擇,居住建筑設計可以采用模塊化建筑技術或標準化平面圖,以降低建筑成本并加快住房單元的交付。同樣,如果農村規劃強調增強抗災能力和氣候適應能力,居住建筑設計可以整合被動式設計策略,利用自然通風和采光等條件,最大限度地減少能源消耗,并提高室內舒適度。

可持續發展是農村規劃的核心,旨在平衡經濟繁榮、社會公平和環境管理。居住建筑設計通過結合節能技術、綠色建筑材料和彈性基礎設施,在實現農村可持續發展目標方面發揮著關鍵作用。如住宅建筑可能配備太陽能電池板、雨水收集系統和低排放建筑材料,以減少碳足跡和資源消耗。此外,被動式太陽能定向和自然景觀美化等設計策略可以提高能源效率并促進生物多樣性,有助于農村社區的長期可持續發展。通過可持續設計實踐,住宅建筑成為環境變化的催化劑,提高農村規劃的有效性。

2 新農村規劃建設中的需求

2.1 居民需求的變化與挑戰

隨著居住人口的變化和環保意識的提高,農村地區正在經歷轉型,居民的需求也在不斷變化,這給農村規劃者和住房開發商帶來了機遇和挑戰。城市化進程的加快,促使人們從農村遷移到城市地區,以尋求更多的就業機會和便利設施,對農村地區的住房需求產生了重大影響。這種城鄉人口流動給農村規劃者和開發商帶來了雙重挑戰:第1,農村地區人口減少可能導致住房存量過剩,特別是在農業經濟萎縮的地區。第2,尋求經濟適用房和慢節奏生活方式的城市移民涌入,可能會給農村現有的住房基礎設施帶來壓力,并增加對新住宅開發的需求。因此,農村規劃者必須在振興衰落的農村社區和滿足居民的需求之間取得平衡,同時又不損害農村景觀和資源的完整性。這需要采取靈活的分區政策,激勵現有結構的適應性再利用,并促進迎合不同住房偏好和人口結構的混合用途開發。

居民環保意識的提高正在重塑對農村生活環境的要求和期望。隨著人們逐漸認識到氣候變化、棲息地退化和環境污染等問題,農村地區對可持續和環保住房的需求越來越多。居民尋求能夠最大限度地減少環境影響、提高資源效率并增強幸福感的房屋。這意味著居住建筑設計要注重對綠色建筑材料和可再生能源技術的利用,減少碳排放,降低投入成本。此外,居民希望處于空氣清新、景觀豐富的居住環境當中,這促使規劃者和開發商在住宅規劃和設計中優先考慮環境保護和生態系統恢復。綠色基礎設施建設、農業生態土地管理和以保護為導向的分區開發等戰略旨在保護自然資源,提高農村居民生活質量。通過將環境保護原則融入住宅開發實踐中,農村社區可以減輕生態風險,增強對氣候變化的抵御能力,并為居民培養更健康、更可持續的生活方式[3]。

2.2 新農村規劃建設中的關鍵指標

在新農村規劃建設中,居住建筑設計必須慎重考慮幾個關鍵指標,以確保可持續發展和居民生活質量的提高。新農村開發項目的區域規劃和布局是培育充滿活力和凝聚力的社區的基礎。在設計居住建筑的布局時,規劃者必須仔細考慮人口密度、住房負擔能力、便利設施和交通基礎設施等因素。這包括制訂適當的分區法規,以適應從單戶住宅到多單元住宅的各種住房類型,同時保留娛樂活動的開放空間和生態連通性的綠色走廊。此外,應注意建筑環境的空間組織,確保居民可以方便地使用行人友好型通道、公共聚會空間和基本服務。通過優先考慮緊湊的混合用途開發模式并促進有效的土地利用實踐,規劃者可以創建宜居和可持續的農村社區,促進社會互動、經濟發展和環境管理[4]。

實現生態環境保護與鄉村建設的和諧平衡,對于保護自然資源和維護鄉村景觀的生態完整性至關重要。農村地區通常具有豐富的生物多樣性、原始水體和敏感的生態系統,在居住建筑設計過程中必須謹慎管理和保護。規劃者和開發商必須進行徹底的環境評估,以確定具有重要生態意義的野生動物棲息地和自然走廊,以保護它們免受侵占和退化。土地利用分區、棲息地恢復和綠色基礎設施規劃等戰略有助于減輕農村建設活動對環境的不利影響,保護生物多樣性。此外,結合可持續設計實踐,如利用低影響開發技術、雨水管理系統和原生景觀,可以最大限度地減少與農村發展相關的水土流失、水污染和棲息地破碎化。通過將生態因素納入新農村地區的規劃和建設,居住建筑設計可以利用與自然環境相容的方式進行開發,從而保持其內在價值,并支持農村社區的長期可持續發展[5]。

3 居住建筑設計路徑探討

3.1 符合新農村規劃的設計原則

在追求可持續發展和文化保護的過程中,堅持新農村規劃的設計原則至關重要。這些原則不僅指導著農村民居的物理建設,而且保護了傳統文化和自然環境。

1)新農村規劃的設計原則核心是對鄉村傳統文化和建筑遺產的敬畏。農村社區通常擁有代代相傳的豐富文化習俗和建筑風格。規劃者和設計者必須尊重這些文化元素,并將其融入新的居住建筑設計中,從而增強居民的自豪感和認同感。這需要研究當地的鄉土建筑,如傳統的農舍設計、庭院布局和建筑材料,并將這些元素融入當代建筑設計中,既要向過去致敬,又要符合現代生活要求。例如,斜屋頂、木框架結構和讓人聯想到傳統農村住宅的大地色調,可以喚起居民的地方感和歸屬感。除此之外,采用傳統的建筑設計風格,如土坯磚建筑或者茅草屋頂,不僅尊重當地的建筑設計理念,而且促進非常適合農村環境的可持續建筑實踐,從而培養居民的自豪感和歸屬感。

2)新農村規劃的另一個基本原則是明智地利用當地資源,并將環境特征納入居住建筑設計過程。農村擁有豐富的自然資源,包括木材、黏土、石頭等,居住建筑設計可以將其用于建筑施工。通過優先使用當地采購的材料和本土建筑技術,規劃者可以最大限度地減少與運輸和開采相關的環境足跡,兼顧經濟效益和環境效益。此外,設計者在構思居住建筑設計時必須仔細考慮農村地區的環境特征,包括地形、氣候和生物多樣性。通過與自然環境和諧相處并利用當地資源,新農村發展不僅具有可持續性,而且能夠適應環境變化,從而確保農村社區的長期生存能力和活力。

3.2 適應居民需求的設計策略

在適應居民需求的設計策略方面,居住建筑設計應該適應不斷變化的生活方式和居住偏好。房屋設計和空間利用的靈活性對于滿足農村居民不斷變化的需求和偏好至關重要。與城市地區不同,農村環境為居住建筑設計提供了更多的機會。設計者可以結合模塊化和多用途設計元素,使居民根據他們不斷變化的需求定制生活空間:第1,帶有可移動隔板或家具的開放式平面圖可以促進不同活動之間的無縫過渡,并適應不同的家庭規模或社交聚會。第2,開展靈活的收納存儲設計,如內置櫥柜或模塊化擱架單元,可以最大限度地利用可用空間,同時最大限度地減少雜亂無章,打造干凈、整潔居住環境。第3,設計者應考慮戶外生活空間的整合,如門廊、露臺和花園,以擴大家庭的可用面積,促進戶外休閑活動和社交互動。通過優先考慮房屋設計的靈活性和適應性,農村住宅可以更好地滿足居民的不同需求和偏好,從而提高居民的滿意度和幸福感。

提高居住質量和舒適度是農村居住建筑設計的重中之重:第1,設計者應優先考慮整合促進身體健康、心理健康,提高生活質量的功能和設施。這可能包括充足的自然采光和室內通風,以創造舒適、宜居的室內空間。第2,設計者應注意熱舒適性,采用節能建筑材料、隔熱材料以及被動加熱和冷卻策略,以保持全年舒適的室內溫度。第3,設計者要關注噪聲和隱私,打造寧靜的生活環境,特別是以自然寧靜為特征的農村地區。除了舒適性的物理方面,設計者還應該考慮結合智能家居系統減少噪聲干擾,保護隱私安全,以提高居民的便利性、安全性和連接性。

3.3 建筑材料與技術的選擇

在選擇農村居住建筑設計材料和技術時,必須同時關注生態可持續性和技術創新性,以確保農村社區的長期生存能力和復原力,具體為兩點。

1)建筑材料的生態足跡是農村居住建筑設計中的關鍵考慮因素,保護自然資源和生態系統至關重要。可持續建筑材料的特點是可再生或可回收,對環境的影響小,以及提高能源利用率和室內空氣質量。在農村地區,傳統建筑材料的獲取可能受到限制,設計者和建筑商應優先考慮采購可再生材料,以盡量減少碳排放和能源消耗。環保建筑材料包括可持續采伐的竹子和夯土,它們具有出色的隔熱性能并有助于碳封存。此外,設計者應考慮建筑材料從開采、生產到使用和處置的生命周期影響,以評估其整體可持續性和環境績效。通過優先考慮建筑材料的生態環境保護效果,農村居住建筑設計可以最大限度地減少碳足跡,保護自然資源,增進居民福祉。

2)新技術在農村建設中的整合在提高效率、降低成本、改善建筑環境方面具有巨大潛力。建筑技術包括數字設計工具、預制技術、可再生能源系統和智能建筑技術。例如,計算機輔助設計(Computer Aided Design,CAD)軟件使設計者能夠創建高度詳細和準確的建筑計劃,從而減少錯誤并優化材料使用。預制施工方法,如模塊化建筑構件和鑲板系統簡化了施工過程,并最大限度地減少了能源浪費。太陽能電池板、風力渦輪機等可再生能源系統,減少了對化石燃料的依賴,降低了居住建筑設計成本。此外,智能建筑技術,如樓宇自動化系統和基于傳感器的監控系統,可提高農村住宅的能源利用效率、居住舒適度和維護管理水平。通過加強新技術在農村居住建筑設計中的應用和實踐,利益相關者可以釋放創新和可持續發展的機會,給農村社區帶來積極的社會經濟和環境成果。

3.4 社區化與共享化設計理念

在設計農村居住建筑時,社區化和共享化設計理念的結合至關重要。

1)社區化理念強調創造公共空間和共享資源,以促進社會互動協作。在農村地區,社區意識往往深深植根于當地傳統和文化習俗,公共空間的規劃和設計在增強社會凝聚力和居民自豪感方面發揮著關鍵作用。規劃者和設計者應優先考慮創造多樣化和無障礙的公共空間,以滿足不同居民的需求。這可能包括公園、廣場、社區花園、游樂場和多功能休閑區,為休閑、鍛煉和文化活動提供機會。此外,公共空間的設計應反映鄉村環境的特征,融入自然景觀、建筑材料和鄉土建筑風格等元素。通過打造具有凝聚力和包容性的公共空間,農村社區可以加強居民之間的聯系,并提高居民的整體生活質量。

2)共享資源和服務設施是社區基礎設施的重要組成部分,可以滿足農村居民的不同需求。在農村地區,獲得基本服務和便利設施的機會可能有限,公平分配和有效布局共享資源,對于確保機會均等和增進社區福祉至關重要。規劃者應戰略性地定位居住建筑附近的共享設施,如學校、醫院、圖書館和社區中心,將其作為社區內社會互動和資源共享的焦點。此外,這些設施的設計應優先考慮可達性、可持續性和靈活性,以適應不斷變化的社區需求和偏好。

4 結語

農村規劃建設與居住建筑設計密不可分,對于構建宜居、美好的新農村具有重要意義。通過本文的探討深刻認識到了農村規劃與居住建筑設計之間相輔相成的關系。未來,規劃者和設計者應當進一步加強規劃與設計的協同,注重生態環境保護與居民居住需求的平衡,推動農村建設朝著可持續、人性化的方向發展。