基于DEM法的膠凝砂礫石材料宏細觀破壞特征分析

摘 要:【目的】探究膠凝砂礫石(CSG)材料宏細觀力學特性及破壞特征。【方法】對不同水膠比(1.5、1.2、1.0)下的膠凝砂礫石材料進行室內單軸壓縮試驗,基于試驗結果建立精細化CSG離散元(DEM)模型,采用宏-細觀跨尺度結合的研究方法,探究CSG材料變形破壞特征。【結果】研究表明,當水膠比為1.0時,試件抗壓強度最大,初始壓密階段最短。隨著加載過程的持續,顆粒的側向位移趨勢逐漸增大,當進入裂紋發展階段時,顆粒速度矢量出現明顯的分隔線,最終發展為貫穿裂縫。整個加載過程,孔隙率表現為先減小后增大。【結論】研究成果揭示了CSG材料在不同加載階段的力學特性及失效破壞時的宏細觀特征。

關鍵詞:膠凝砂礫石;水膠比;離散元法;細觀力學

中圖分類號:TV43? ? ? 文獻標志碼:A? ? ?文章編號:1003-5168(2024)07-0033-04

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.07.007

Analysis of Macro-Meso Failure Characteristics of CSG Materials Based on DEM Method

SONG Yuanxiang

(North China University of Water Conservancy and Hydroelectric Power, Zhengzhou 450046,China)

Abstract: [Purposes] This paper aims to investigate the macro-fine mechanical properties and damage characteristics of cemented sand gravel (CSG) materials. [Methods] Indoor uniaxial compression tests were carried out on cemented gravel materials with different water-to-cement ratios (1.5, 1.2, and 1.0), and a refined discrete element model (DEM) of CSG was established based on the experimental results, and a macro-fine cross-scale combination of research methods was adopted to investigate the deformation and damage characteristics of CSG materials. [Findings] The study shows that when the water-cement ratio is 1.0, the compressive strength of the specimen is the greatest, and the initial compression-density stage is the shortest. With the continuation of the loading process, the lateral displacement tendency of the particles gradually increased, and when entering the crack development stage, the particle velocity vector appeared obvious separating lines, which eventually developed into penetrating cracks.Throughout the loading process, the porosity showed the characteristics of decreasing and then increasing. [Conclusions] The results reveal the mechanical properties of CSG materials at different loading stages and the macroscopic and microscopic characteristics during failure damage are revealed.

Keywords: cemented sand and grave; water-cement ratio; discrete element method; fine mechanics

0 引言

膠凝砂礫石(Cemented Sand and Gravel,CSG)是由水泥、粉煤灰作為膠凝材料,與水、河道開挖礫石等廢料按一定比例混合后充分拌和得到的一種新型筑壩材料。因其具有膠凝材料用量少、水化熱低、施工較為便捷、施工過程對環境的影響小等特點[1],受到國內外工程界的青睞,具有廣闊的發展前景。

國內外諸多學者在試驗的基礎上對CSG材料的力學特性展開了研究。李娜等[2]對不同齡期、不同圍壓下的CSG試件進行了大型三軸試驗,結果表明,CSG材料的應力—應變曲線具有非線性與軟化特征,其強度隨著齡期與圍壓的增加而增大。馮煒[3]系統地研究了砂率、水膠比等參數對CSG材料強度的影響,結果表明,水膠比范圍為0.7~1.3、砂率范圍為18%~32%較合適。目前,相關學者主要從水泥含量、圍壓、齡期等方面對CSG材料宏觀力學特性影響的角度進行了研究,然而宏觀層面的分析無法探究材料內部的變形破壞機理。

隨著數值模擬技術的發展,離散元法(Discrete Element Method,DEM)在研究非連續介質細觀特性方面展現出獨特的優勢[3-4]。本研究針對不同水膠比下CSG材料展開室內單軸壓縮試驗,基于室內試驗結果精細化建立CSG離散元模型,采用宏-細觀跨尺度結合的研究方法探究CSG材料的力學特性,并揭示CSG失效破壞的細觀特征。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗材料與試件制備

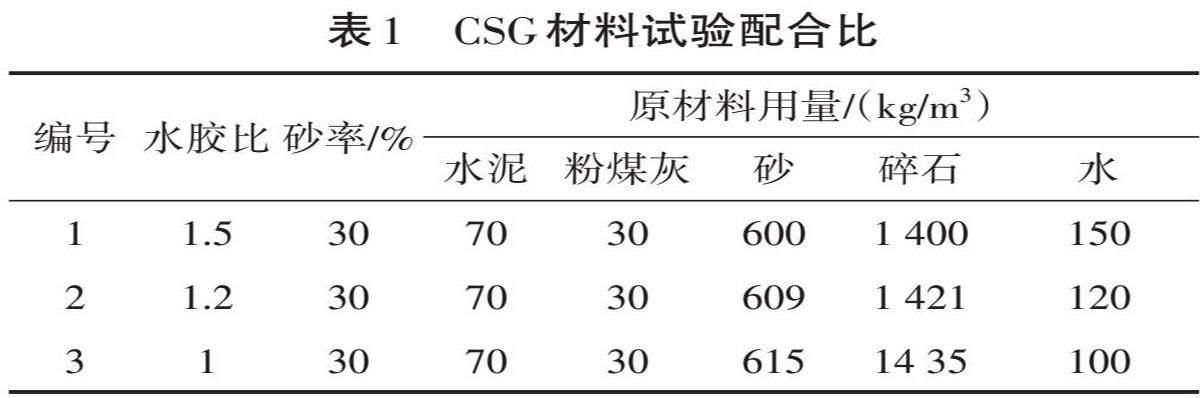

CSG材料由膠凝材料、砂礫料和水等按比例拌和而成。根據《膠結顆粒料筑壩技術導則》(SL 678—2014)對膠凝砂礫石材料用料的要求:膠凝材料由P.0.42.5普通硅酸鹽水泥和熱電廠干排粉煤灰按一定比例組成;粗骨料選用粒徑5~40 mm的礫石,從河南省林州市現場土樣篩分后獲得;細骨料選用細度模數為2.94的中砂;試驗用水為自來水。本研究針對不同水膠比下CSG材料具體三種配合比,具體參數見表1。

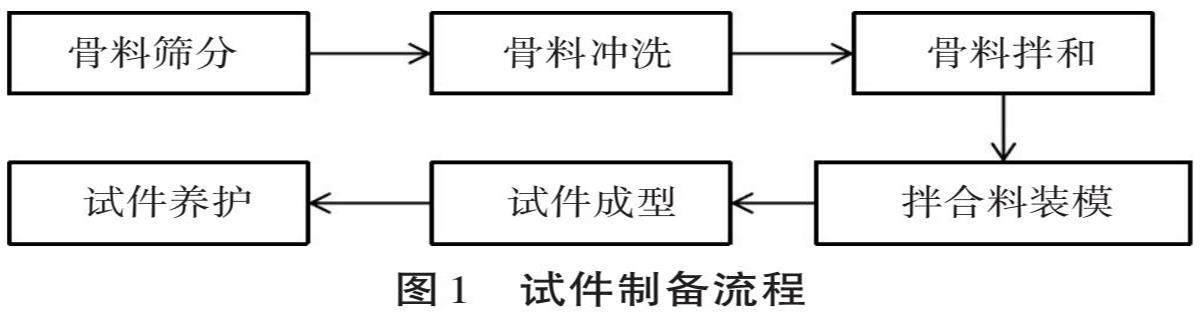

試件的制備及養護主要參照《膠結顆粒料筑壩技術導則》(SL 678—2014)和《水工混凝土試驗規程》(SL/T 352—2020)進行,試件尺寸為150 mm×150 mm×150 mm,試件主要用于單軸壓縮試驗,具體制備流程如圖1所示。試件制備完成后用濕布覆蓋,在 20 °C±5 °C的室內靜置 48 h 后拆模,對拆模后的試塊進行編號并放入養護室進行養護,養護至規定齡期28 d。

1.2 試驗方法

本研究采用YAW-5000微機控制電液伺服壓力試驗機進行單軸壓縮試驗,最大壓力5 000 kN,將養護好的試塊放置在壓力機下壓板正中間,壓板與試件之間放置鋼墊板,壓力機以0.3~0.5 MPa/s的速度連續均勻地加載。當試件接近破壞而開始迅速變形時,停止調整油門,直至試件破壞,記錄破壞荷載。

1.3 試驗結果分析

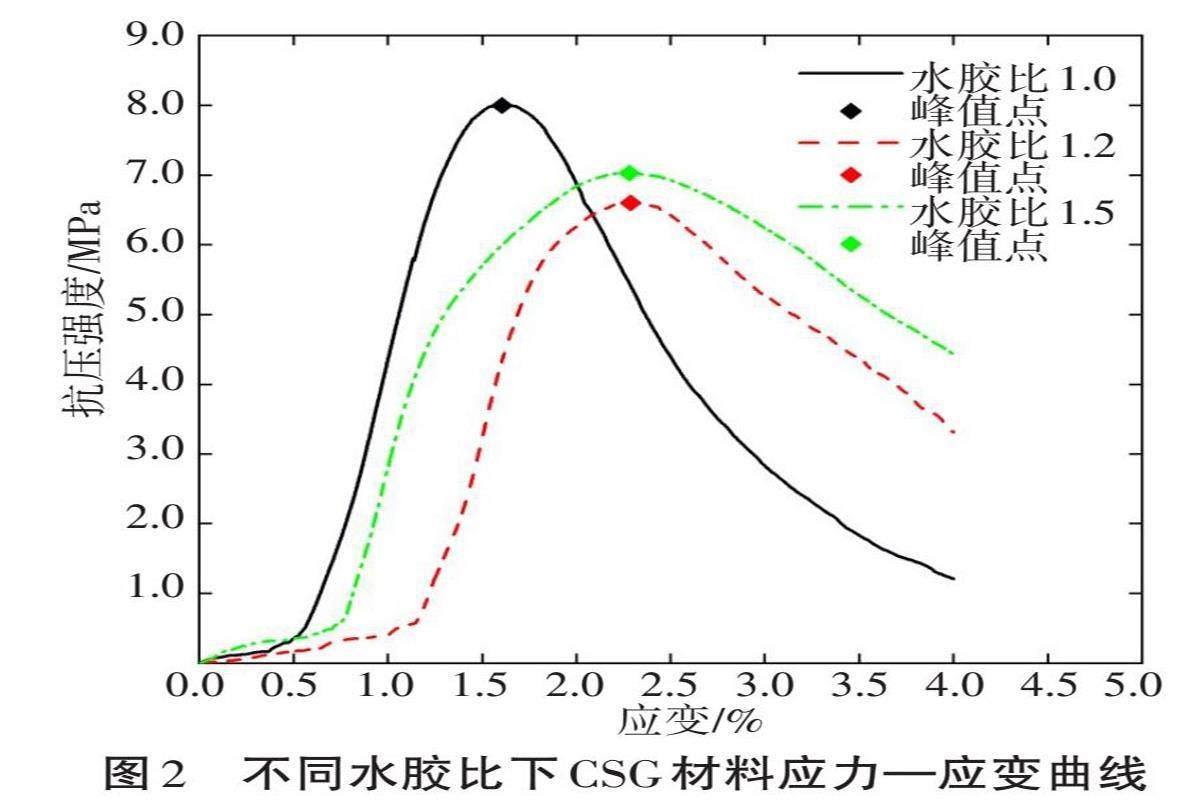

試驗結果如圖2所示。由圖2可知,不同水膠比下CSG材料應力—應變曲線變化趨勢一致,整個壓縮過程可分為壓實、彈性變形、裂紋擴展、峰后破壞等四個階段。一是壓實階段,由于試樣內部存在原生孔隙,在加載過程中孔隙閉合,曲線呈非線性增大趨勢,材料密實性增大;二是彈性變形階段,曲線呈線性增大趨勢,試件發生彈性變形;三是裂紋擴展階段,曲線呈非線性上升,試件表現為塑性變形,表明CSG材料存在彈性極限強度,此階段是材料發生失效破壞的主要階段,膠結體破壞導致裂紋不斷發育、擴展;四是峰后破壞階段,階段試件承載力持續降低,承載力主要由骨料間的摩擦力提供,試件出現貫穿性裂縫。

對比不同水膠比下CSG材料的應力—應變曲線不難看出,當水膠比為1.0時,材料的峰值強度最大,相較于水膠比1.2、1.5的試件,強度分別提升21.40%、14.13%。其壓密階段更短,原生孔隙相較于其他配比更少;裂紋擴展階段材料產生的塑性變形更小,發生的不可逆損傷相較于其他配比更少。由此可知,水泥用量70 kg/m3、粉煤灰用量30 kg/m3、砂率為30%的CSG材料的最優水膠比為1.0。

2 CSG材料細觀力學特性

2.1 建立離散元模型

離散元模型利用顆粒流軟件PFC3D建立,采用ball單元模擬細骨料(砂)和clump單元模擬粒徑較大的粗骨料(礫石),礫石形狀會對模型的計算結果產生較大影響,本研究對實際的礫石形狀進行統計后,歸納出6種典型形狀,通過建模軟件繪制三維模型,利用FISH語言編程將模型導入PFC,建立大小、形狀不同的礫石clump單元,礫石模型如圖3所示。

試樣中含有大量細小顆粒,全部按照真實粒徑建模會產生數百萬的球顆粒,嚴重影響計算效率,因此引入了局部粗粒化的方法[5],將細小顆粒用一種粒徑顆粒代替,最終生成模型球的顆粒數量為12 611,簇單元數量為13 991。

選用水膠比為1.0的應力—應變曲線對模型進行參數標定,CSG材料作為一種貧膠材料,其膠結作用是影響材料力學性能的關鍵因素,因此將細骨料視為被膠凝材料包裹,其接觸模型采用平行黏結模型。粗骨料由于接觸面積較大,膠凝材料附著較少,接觸模型采用線性接觸模型。標定結果如圖4所示。

由于壓密階段在模型初始平衡階段就已完成,因此離散元模型的應力—應變曲線及孔隙率演化曲線均直接從彈性階段開始。

2.2 變形破壞特征演化分析

不同加載階段顆粒運移速度矢量圖如圖5所示。由圖5可知,加載初期,在骨料與膠結體的作用下,顆粒運移速度由上到下逐級遞減,運移方向由豎向逐漸向水平向發展;隨著軸向應變的增加,顆粒運移的水平向趨勢逐漸增大,試件側向變形逐漸增大,顆粒的速度矢量出現明顯的分隔線;分隔線左右兩側速度方向、大小均不相同,進而導致試件裂縫不斷擴展,最終形成貫穿裂縫;膠結作用失效,試件發生破壞,破壞形式為倒錐形。室內試驗與離散元模型破壞特征對比如圖6所示。

2.3 孔隙率演化分析

試件加載過程的孔隙率演化曲線如圖7所示。由圖7可知,在彈性變形階段,孔隙率先減小后趨于平穩,表明CSG材料在此階段雖有微小裂隙產生,但仍表現為線彈性變形。隨著彈性階段進入后期裂隙的增長速度加快,開始向裂紋擴展階段進行過渡。裂紋擴展階段,孔隙率開始上升且上升速率逐漸提高,說明此時膠結體的大量斷裂使得裂隙不斷擴展發育,試件逐漸發生側向變形;在峰后破壞階段,孔隙率持續上升,試件內裂隙逐漸發育為貫穿裂縫,CSG材料中的膠結體承載力基本喪失,試件破壞,主要承載力由膠結力變為骨料間的摩擦力。

3 結論

本研究對不同水膠比(1.5、1.2、1.0)的膠凝砂礫石材料進行室內單軸壓縮試驗,研究表明,當水膠比為1.0時,試件抗壓強度最大,初始壓密階段最短,裂紋擴展階段產生的塑性變形最小。基于試驗結果,通過建立水膠比1.0的CSG離散元模型,發現隨著加載過程的持續,顆粒的側向位移趨勢逐漸增大,當進入裂紋擴展階段時,顆粒速度矢量出現明顯的分隔線,最終發展為貫穿裂縫。整個加載過程,孔隙率呈現先減小后增大狀態。

參考文獻:

[1]賈金生,馬鋒玲,李新宇,等. 膠凝砂礫石壩材料特性研究及工程應用[J].水利學報,2006(5):578-582.

[2]李娜,何鮮峰,張斌,等.基于大型三軸試驗的膠凝堆石料力學特性試驗研究[J].水力發電學報,2014,33(6): 202-208.

[3]馮煒.膠凝砂礫石壩筑壩材料特性研究與工程應用[D]. 北京:中國水利水電科學研究院,2013.

[4]胡世興,靳曉光,孫國棟,等. 土石混合體材料大型三軸試驗及PFC-FLAC耦合仿真研究[J].巖石力學與工程學報,2021,40(S2):3344-3356.

[5]謝亦朋,張聰,陽軍生,等.基于局部粗粒化離散元的冰水堆積體隧道圍巖破壞特征與加固措施研究[J].巖石力學與工程學報,2021,40(3):576-589.

收稿日期:2024-01-24

作者簡介:宋元翔(1999—),男,碩士生,研究方向:水工結構工程。