方大曾:盧溝橋事變現場報道第一人

曹楠

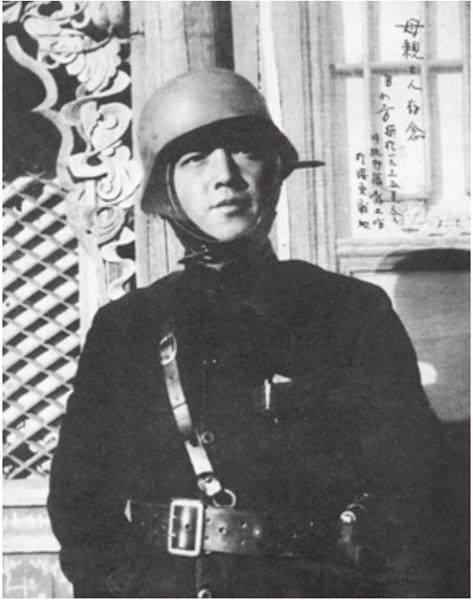

方大曾從綏東前線寄給母親的肖像照,照片上有方大曾本人的親筆題記

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發。很快,一篇配有多張戰地照片的長篇通訊《盧溝橋抗戰記》就刊登在《世界知識》雜志上,將日本進一步侵略中國,中國人民團結一心、抵御外侮的聲音全面傳遞給全世界。這篇珍貴通訊的作者就是盧溝橋事變報道第一人—方大曾。

思想進步的中法大學學生

方大曾,原名方德曾,1912年出生于北京東城協和胡同一個殷實之家。父親方振東畢業于京師譯學館,在北洋政府外交部工作。母親是位開明的家庭婦女。讀小學時,方大曾就喜歡攝影。當時,普通家庭一個月開支只需要兩塊大洋,母親卻用七塊大洋給他買了第一架相機。從此,相機成了他形影不離的伙伴。

18歲那年,方大曾考入中法大學經濟系。中法大學素有革命愛國傳統,曾是中國共產黨早期活動據點,培養出一批具有愛國思想的進步學生。1931年,九一八事變爆發,方大曾參加中共外圍組織反帝大同盟,積極參與反帝大同盟機關報《反帝新聞》的編輯工作。他以“小方”做筆名,“方”者,剛正不阿也,“小”則有謙遜之意,他說,“我就是要做一個正直、于國于民有用的人”。

20世紀30年代,照相機只是少數“有錢有閑”人手中的“畫筆”,拍攝內容多是些風花雪月、玩鳥唱戲之類,但方大曾不同,他將鏡頭對準勞苦大眾,譬如車夫、小販、碼頭工人、黃河纖夫、煤礦工人等。回來后自己沖洗照片,然后投到報紙雜志。據他妹妹回憶,方大曾上大學后,就不再向家里要錢,他的稿費不僅可以支付生活用度,還可買膠卷和洗照片用的藥水。

行走和拍攝中,現實生活的殘酷深深震撼了方大曾。尤其看到底層勞動人民為了生存而苦苦掙扎時,他忍不住在文章中吶喊:“這個世界簡直不允許他們生存在光明中,我想,他們總會得到解放的吧,我這樣企望著,我確信這不是幻想:因為有千百萬的人,正為著人類的光明在工作,在努力,在斗爭!奴隸們也要享受‘人類的生活了!”

在中法大學讀書期間,方大曾有兩次被捕入獄的經歷。一次是在1932年1月,方大曾與同學赴國民黨北平市黨部抗日請愿被抓捕。另一次是在1934年,他因參加中共外圍組織革命互濟會,被國民黨逮捕入獄,后被校方營救保釋出來。正因1934年這次被捕,方大曾被學校降了一級,1935年從中法大學畢業。

山西大同冷口煤礦井下作業的工人(方大曾攝于1936年)

綏遠抗戰開啟戰地記者生涯

從中法大學畢業后,方大曾和友人一起成立中外新聞學社,擔任攝影記者。1936年11月,日本關東軍進攻綏東門戶紅格爾圖。綏遠省主席兼第三十五軍軍長傅作義率部進行抵抗,擊潰日偽軍的進犯。紅格爾圖初戰告捷后,又先后收復百靈廟和大廟等地,全國人民歡欣鼓舞,各地掀起援綏抗日的熱潮。12月4日,方大曾背著相機,登上北平開往綏東的火車,一夜顛簸后,抵達天寒地凍的集寧縣。到了集寧,他開始采訪傅作義。傅作義談論綏遠抗戰的意義、特點,以及淞滬抗戰、長城抗戰失敗等很多問題。方大曾也表達自己的看法:“偽匪經過這次損失……再加補充之后,當然還要有更大的進犯。我們前方的防御工事雖有絕對把握,但是不能不承認后方有著許多的弱點”。

綏遠采訪結束后,他搭乘部隊車輛行進一段,后逆著北風徒步5個多小時、跋涉40里,趕到距離集寧180里的紅格爾圖。此時的塞外,滴水成冰。途經大六號,方大曾在騎兵一師參謀處作短暫停留,參謀們興高采烈地講述紅格爾圖戰役的勝利,并向他展示部分戰利品。其中一幅大張“北支那”地圖,引起方大曾極大興趣。這張日文的華北地圖,其詳細程度超過當時我國出版的任何地圖,方大曾如獲至寶,詳細地看,認真抄下。在紅格爾圖,方大曾拍攝數百張照片,寫成《綏東前線視察記》等多篇戰地通訊,記錄戰爭的極大破壞和殘酷。在長篇通訊《綏東前線視察記》結尾處,方大曾的筆調悲愴且憤怒,“現在死于東山坡上的匪尸,大半已被野狗吃食,只留可怕的頭連著那架光桿的骨骼。有些完整的尸體,窮困的老百姓們,還正在剝他們身上的軍衣。等衣服剝光了之后,就立刻跑來幾只狗,它們又發現了新的美餐。戰爭是這樣的殘酷,然而瘋狂的侵略者,則拼命在制造戰爭”。

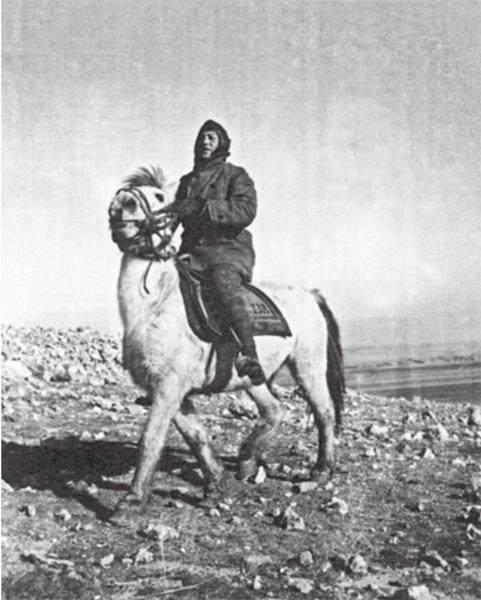

在綏遠前線采訪的方大曾騎馬翻越大青山途中自攝(1937年1月)

在距離紅格爾圖60里的高家地,方大曾采訪了騎兵一師二團團長張倍勛。為款待記者,張團長特叫侍從買來一塊豆腐加入他經常吃的“美食”—鹽水煮土豆中,兩人盤腿對坐炕桌旁吃飯。團長拿起足有四兩重的大饅頭,對方大曾說這兩天才有白面吃,從前都吃的是莜面和黑面。張倍勛介紹道,“至于敵方的飛機雖然厲害,但是像以往幾次的情形,只來十架八架就是轟炸,并不能影響我們的陣地,……幾十架一來,那就難辦了,所以為了更有把握計,我們也必須有飛機出來助戰,才能抵抗敵人更大規模的進攻”,他的話語里表現出前線的士兵熱切地盼望能有自己的飛機迅速應戰。

綏遠前線中國軍隊的戰地醫院里,一位士兵的右臂已傷痕累累,但由于條件艱苦,只能接受簡單包扎(方大曾攝于1936年12 月)

年底,正在綏遠緊張工作的方大曾,遇到同在前線采訪的著名記者范長江。方大曾告訴范長江,自己打算獨自騎馬斜穿陰山,到綏北的百靈廟繼續采訪。通往百靈廟的路程十分兇險,自戰爭初步平定后,還沒有一個記者去過。范長江非常欣賞方大曾,作為前輩他一直鼓勵、關注著這位勇敢、誠摯的年輕人,兩人亦師亦友。

駐集寧的國民黨軍十三軍軍長湯恩伯聽說方大曾的計劃,提出派汽車送他,但被他謝絕,因為他清楚這段路坎坷不平,汽車根本無法通行,更適合騎馬趕路。1937年1月6日,方大曾和一名士兵同行,向西北方而去。天冷得厲害,狂暴的北風迎面吹來,如刀割一樣,就連同行的士兵都受不住,想打退堂鼓,方大曾不愿半途而廢,又不忍讓士兵陪同受罪,便建議士兵自己先回去,士兵看他意志堅決,還是咬著牙繼續趕路。不管路程多么艱險,方大曾仍然沒有忘記工作。一路上,土法開采的煤礦區、喇嘛寺院、天主教堂、畜牧場,都成了他鏡頭和筆尖的新聞素材。

綏遠之行43天,這是方大曾外出持續時間最長,也是留下照片和文字最多的一次采訪。他拍攝了400多張照片,全面詳細地報道了綏遠抗戰。組織了《綏遠軍事地理》《綏東前線視察記》《興和之行》《從集寧到陶林》等通訊,先后發表在《世界知識》上。報道中,戰士們積極備戰的緊張,頭戴面具進行防毒演習的場景,興和街頭“反對日軍在青島的暴行”的標語以及戰后尸體的慘狀,以文字和圖片形式一一呈現。從這些報道中可以看到國難的深重、戰爭的殘酷和人民的不屈不撓。

冒死奔赴盧溝橋記錄日寇罪行

1937年7月7日夜,日軍駐北平豐臺的中國駐屯軍一部,在盧溝橋附近舉行軍事演習。深夜零時許,日軍聲稱演習時一名士兵失蹤,要求進入宛平城搜查,其無理要求遭到中方拒絕后,即向中國守軍發起攻擊,并炮轟宛平城。中國駐軍第二十九軍一部被迫奮起抵抗。

為躲避戰火,宛平縣的許多百姓紛紛涌向城里,此時,方大曾卻打算逆流而行,到前線去。7月9日晚上,他整理好相機和膠卷,匆匆告別家人。第二天一早,只身前往盧溝橋。

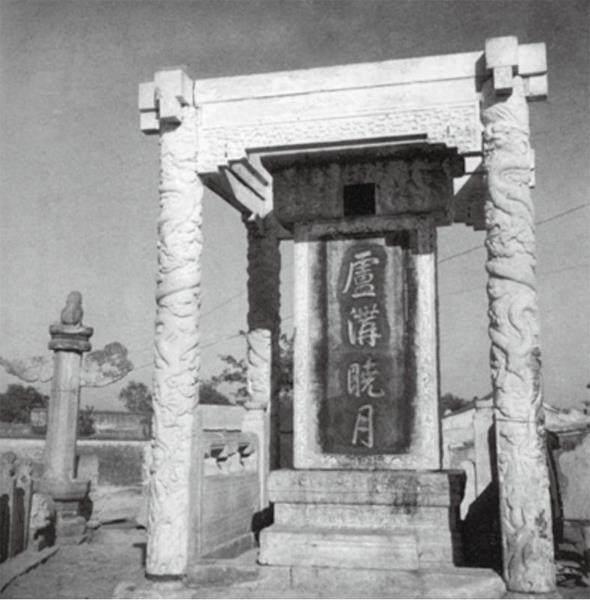

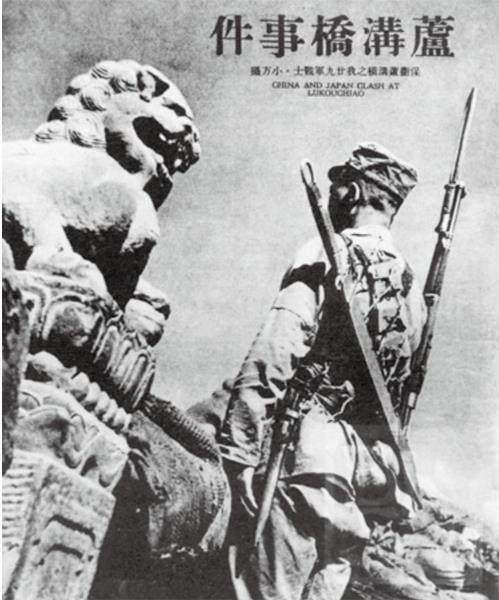

方大曾騎著自行車奔向目的地。在豐臺岔道口,背著相機的他被日軍截住。日軍懷疑他是中國軍隊偵探,經過一小時盤查詢問,才放行。穿過涵洞,再行一里多路,到了宛平城下。這里正是戰場,傷亡的兵士都已由交戰雙方運回,城角上飄著一面停戰的白旗,看到彈痕累累的城墻和城內的殘垣斷壁,方大曾覺得形勢比想象中嚴峻得多。在一位于姓警官幫助下,他抓緊時間拍照,記錄日寇罪行。盧溝橋石獅子旁,中國守軍二十九軍背著大刀巡邏的戰士等,透過鏡頭瞬間定格,成為永恒的歷史。這些照片后來刊登在《良友》《申報每周增刊》等許多雜志上,讓盧溝橋抗戰呈現在更多人面前。

盧溝橋事變爆發后,方大曾第一時間趕赴前線進行拍攝采訪,圖為他拍攝的盧溝橋橋東的“盧溝曉月”碑

盧溝橋事變爆發后,方大曾第一時間奔赴抗戰前線采訪拍攝,圖為他發表于報刊上的攝影報道,其中許多照片后來廣為流傳,經常被用于歷史教科書和有關展覽

臨近中午,方大曾正在警察局采訪,前方忽然傳來消息:日軍四五百人又從豐臺出動,向盧溝橋行進;大井村又被日軍占領。方大曾盡快完成宛平城采訪,然后經過戰火暫熄的盧溝橋,西行至長辛店。這里的官兵百姓為他提供各種方便,經了解,他才得知,盧溝橋事變后,自己竟是第一個趕到現場采訪報道的記者。他看到一條街的盡頭排列著陣亡兵士的尸體,當地百姓告訴他,直奉戰爭時長辛店打了三天三夜,也沒見死這么多人。一列傷兵專列正要開往保定,最后一節車廂內,躺著因守衛宛平城被炸傷腿部的營長金振中。方大曾采訪了他,并在鏡頭中留下了其受傷后的第一張照片。

采訪至下午,街上的氣氛更加緊張,盧溝橋戰事又起,急著把所見所聞公之于世的方大曾,不得不沿永定河西岸繞道門頭溝,返回北平城。這條路是中國軍隊沿河的一道防線,只身趕路的方大曾引起好幾波守軍的誤會。有一次一個士兵從側面50米遠的高粱田里跑出來,并立刻做臥倒姿勢用槍口瞄準他,大喊:“站住!”方大曾馬上停住,告知自己的來歷和去向,士兵才讓他遠遠走開,但槍口一直沒有放下。

下午6時,就在方大曾剛剛繞道離開長辛店后,隆隆的炮聲從盧溝橋方向傳來。回到家里,他抓緊洗印照片,寫成約7000字的長篇通訊《盧溝橋抗戰記》,詳細描述盧溝橋事變發端、當時守軍態度、敵方動向,以及日軍發動的數次進攻。他的這篇通訊,先后被《倫敦新聞畫報》等中外媒體廣泛轉載。方大曾發自現場的真相報道,撕下了日本在西方世界偽善的面具,成為世界詳細了解中國盧溝橋抗戰的第一手消息。

“偉大的盧溝橋,也許將成為偉大的民族解放戰爭的發祥地了!”這是方大曾在《盧溝橋抗戰記》中作出的預言,果然,盧溝橋抗戰成為全民族抗戰的起點。

7月23日,剛剛度過25歲生日的方大曾,匆匆收拾行囊,再次告別家人,前往石家莊、保定抗日前線采訪。在這里他再次碰到范長江,還結識了上海《新聞報》記者陸詒和北平《實報》記者宋致泉。7月28日,他們一起從保定出發,向北趕到長辛店作戰地報道。

從長辛店下車后,方大曾告別同行的記者,一個人沿鐵路徒步,他高興地說要去拍鐵甲軍在前線參戰的鏡頭。在前線,他給一位二十九軍小戰士照了相,這位戰士只有16歲,手里驕傲地拿著繳獲的日本軍官指揮刀和望遠鏡。正拍照時,一顆炸彈在附近爆炸,別人招呼方大曾趕緊躲避,他卻拍拍胸前的照相機,笑著說:“今天收獲不小!”

7月29日,北平陷入日本侵略者的鐵蹄之下。方大曾有家難回,經范長江介紹,他開始擔任上海《大公報》戰地特派員。

《申報每周增刊》第二卷第二十九期(1937年7月25日出版),封面照片為方大曾攝

記錄南口血戰

平津淪陷,日軍主力紛紛向北平以北的沙河、昌平一帶集中,企圖奪取平綏路東段的重鎮南口。8月8日,南口戰役打響。日軍對南口、居庸關發起猛烈進攻,中國守軍在南口地區與日軍激戰半個多月,傷亡達1.5萬余人,在使日軍遭受重大損失后,從南口一帶全線撤退。南口戰役是盧溝橋事變后中國軍隊抗戰的第一個大戰役。很快,方大曾又出現在南口戰場最前沿。他采寫的通訊《血戰居庸關》,詳細記錄了中國守軍肉搏日軍坦克、堅守陣地決不退縮的英勇壯舉。

報道完南口戰役,方大曾準備趕往衛立煌部隊與日軍激戰的永定河上游采訪,寫一篇《永定河上游的戰爭》。因保定戰事吃緊,他暫時來到距離保定東南約50公里的蠡縣。在這里,他向上海《大公報》寄出通訊《平漢線北段的變化》,又給邯鄲的親戚寫信,說:“我仍將由蠡縣繼續北上,達到(范)長江原來給我的任務。”9月30日,《平漢線北段的變化》在《大公報》發表。而方大曾從此像人間蒸發一樣沒有了任何消息,留下一個至今未解之謎。

盧溝橋事變爆發后北平街頭的工事(方大曾攝于1937 年7 月)

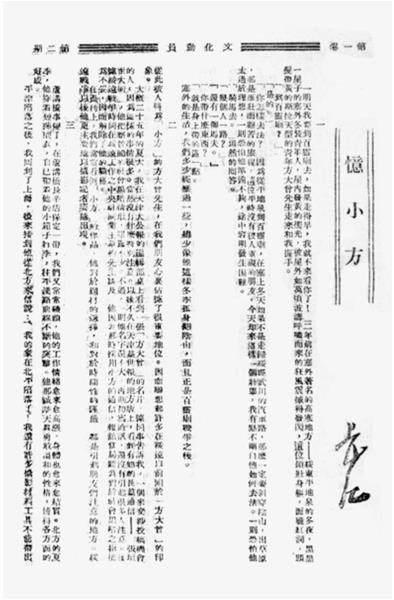

范長江撰寫的懷念方大曾的文章《憶小方》

方大曾,這個只有25歲的熱血青年,憑著優越的家境本可選擇安逸的生活,但他卻在民族危亡之際,義無反顧地選擇走向血肉橫飛的戰場,用筆和相機見證正義與野蠻的較量,用鮮血和生命實現了一位戰地記者的人生價值。

(責任編輯 楊琳)