基于PLC技術的數據中心冷源自控系統設計與應用

何照東 周華飛

關鍵詞:數據中心;冷源;碳達峰;自控系統;PLC

0 前言

在早期,數據中心的制冷系統缺乏統一標準[1],也沒有設定專門的機房和專用空調設備。一般使用的是普通民用空調,或依賴大樓的集中制冷系統來提供舒適性冷氣。然而,這些舒適性空調設備是根據人的需求和環境條件設計的,主要用于處理人的熱舒適度,而非專為處理數據中心機房的熱負荷集中問題而設計。這類空調僅具備降溫功能,缺少精確的溫度控制和濕度控制功能,也沒有嚴格的除塵措施和相關測試指標。

隨著互聯網和信息化的深入發展,對數據中心的需求不斷增大,數據中心也逐漸滲透到各個行業中。各類企業對數據中心的理解和需求逐漸出現差異:一些企業視數據中心為成本中心,而數據中心租賃企業則將其視為利潤中心。金融行業對數據中心的可靠性有著嚴格要求,而制造業則更加關注數據中心的易用性和成本。這些多樣化的需求推動了數據中心行業的快速發展和創新方案的產生。

1 基于PLC 的數據中心冷源自控系統架構

1.1 典型冷源系統架構

典型數據中心水冷系統以水冷離心式冷水機組作為冷源[2]。以北京某數據中心為例,總共配置了5 套冷水機組和5臺冷凍水一級泵。每套冷凍單元都包含一臺變頻制冷機組、一臺冷卻塔(配有變頻風機)、一臺變頻冷凍水泵、一臺變頻冷卻水泵、一臺板式換熱器、加藥設備、旁流水處理設備以及用于控制的電動閥門和各種傳感器。除了上述設備,制冷系統還配備了冷凍水補水軟化裝置、軟化水箱、自動補水定壓設備、冷卻水補水池、冷卻水補水變頻供水裝置和全自動加藥裝置。

冷凍水系統采用了一次泵變流量系統,其冷凍側供回水溫度定為15/21℃。冷凍水泵利用末端環路壓差控制,能夠根據冷負荷的變化調節流量,以確保供水參數的穩定和實現節能。冷卻水系統的設計使每臺冷水機組都有獨立的環路,每臺冷卻水泵都與一臺冷水機組一一對應,整個冷卻水系統都有冗余設計。每臺冷卻塔都與一臺冷水機組一一對應,并且是基于極端濕球溫度(29.7℃) 和冬季自然冷卻濕球溫度(8℃) 進行選取的。

1.2 控制系統架構

數據中心冷源自控系統主要負責對冷水機組、冷卻塔、冷卻泵、冷凍泵、蓄冷罐以及各類閥門等設備進行信號采集和控制[3]。本系統由現場設備、控制器、系統網絡、軟件平臺構成,以PLC為核心控制器。控制器負責將傳感器傳來的電信號轉換為可處理的數據信號。系統網絡用于構建控制器間、控制器與服務器間、服務器與服務器間的通信網絡架構[4]。軟件平臺則提供人機操作界面、實時數據、工作狀態、報警信息、報表統計等功能。

本系統采用“集散式”結構[5],具備自動故障報警監測功能,能滿足全天候24小時運行的需求。通過TCP/IP協議對暖通和環境設備進行實時監測和控制,以建立一個可擴展的整體平臺,旨在滿足現有需求的同時,兼顧未來不斷增長的需求,并方便新設備、新系統的在線接入。系統包含以下幾個層級:

設備層:此層由多種感應器、執行機構、機械電子設備等構成,是控制系統中最基礎的一層。它能通過感應器直接獲取現場的各類環境與設備運行數據,且能響應控制級的操作指令,對各種現場設備實施遠程控制。此級能夠實時、可靠并且有效地收集并傳遞所有設備的運行狀況與控制需求。

控制層:由PLC控制單元、模塊化組件、綜合網關等組成,專注于特定區域內的現場監控。它基于設備級收集的數據進行實時處理與分析,管理設備的信息、狀態與控制,并存儲、處理、分析和輸出各類信息,同時也負責將控制指令發送到現場的執行部門,并上報警告信息到中央管理級。該控制級具有優越的綜合能力,可以整合各種監控設備的數據信息。

管理層:此層作為空調集控系統的管理界面,包含軟硬件等各方面。軟件方面包含用戶圖形界面、控制邏輯設計以及應用功能模塊。硬件方面涵蓋了服務器、顯示屏等。管理級具有雙機備份和熱備份功能,負責統一管理控制級,分析數據并完成統計報告,它可以實現高級管理應用如報表功能、警報管理、權限管理、能源管理等,并且能遠程調整設備。同時,此層會將收集與分析得到的實時與歷史數據以及警報,上傳至本地動環監控平臺進行整合。若自控系統出現故障無法正常運行,向值班員發出警報并切換至手動模式。

系統采用了控制器雙機熱備的配置,確保了系統的穩定性和可靠性。在任何系統組件出現故障的情況下,系統會自動激活備用組件。如果控制器出現故障,系統會自動切換到備用控制器。即便控制器沒有備用,BA系統也能保持控制器的最后一個命令,并維持暖通設備的運行狀態,同時通過聲光告警來通知運維人員。當自控系統的電源斷電時,制冷系統的所有設備和閥門都會保持斷電前的運行狀態。

2 系統運行模式

2.1手動控制模式

在手動控制模式下,操作員可以通過圖形界面選擇“手動超越控制”,以及三種運行模式中的一種:冷機制冷模式、預冷模式、自由冷卻模式,從而執行手動模式切換。通過工作站,操作員能夠選擇任意一套冷凍單元并切換到任意一種運行模式。

在單元控制器界面上,存在轉換開關。該開關能夠實現冷凍單元的手動啟停,而手動啟動的冷凍單元將運行在冷機制冷模式下。此外,單元控制器還允許操作員單獨啟停冷凍單元中的任何一臺設備,例如冷水機組、一次泵、冷卻塔、冷卻水泵等。

2.2 群控策略

制冷模式制冷系統主要有三種工作狀態:機械制冷模式(當室外空氣的濕球溫度超過15℃,可調整)、預冷模式(濕球溫度在8℃與14℃之間,可調整)、自然冷卻模式(濕球溫度不超過8℃,可調整)。

當室外濕球溫度超過15℃時,冷卻塔的供水溫度設定應為18℃。冷機的冷卻水供應傳感器位于冷卻塔的PID控制環,以確保水溫維持在16.5℃至33.5℃ 的范圍內,從而確保冷機的穩定運行。

預冷模式如果室外濕球溫度維持在8℃至14℃之間達到15分鐘,單元控制器會檢測冷卻塔的出水溫度和其與冷凍水的溫差△t。當冷卻塔的出水溫度不超過18.5℃且△t不小于1.5℃持續15分鐘時,單元控制器在確認相關設備和控制閥狀態正常后,會向群控制器發送預冷請求。隨后,集體控制器會決定是否切換到預冷模式,并向操作員發送通知。

在收到預冷啟動指令后,單元控制器會逐漸將冷卻水的出水溫度設定為10.5℃。如果冷卻水的出水溫度持續低于冷凍水回水溫度超過1.5℃的時間長達15 分鐘,那么將會向冷機集體控制器返回正常的反饋。

如果15分鐘后冷機控制器沒有收到預冷模式的正常反饋,集體控制器會向操作員發出警報,并將有問題的冷凍單元鎖定并切回標準冷機模式。

自然冷卻模式:在預冷模式下,如果濕球溫度低于8.0℃持續30分鐘,單元控制器會開始進行一系列的檢測,滿足條件后向集體控制器發送自然冷卻模式就緒的信號。群控控制器在確認后會提示操作員可以切換至自然冷卻模式。當單元控制器收到啟動指令后,會根據需要重新設定冷凍水的回水溫度。

制冷單元的動態調整系統在運行過程中會根據負荷動態調整制冷單元的開關。當冷負荷達到或超過90%時,系統會啟動下一個制冷組;反之,當冷負荷下降到30%時,會逐漸關閉當前的制冷單元。

模式的平穩切換為避免頻繁的模式切換,系統會根據時間延遲和設定的停滯區進行調整。所有溫度設定都以冷凍水的出水溫度為基準,當基準設定值發生變化時,系統內的其他溫度設定也會相應調整。

2.3 蓄冷罐控制策略

在蓄冷罐的垂直位置,我們每隔一米布置一個溫度傳感器。這些傳感器的任務是觀察溫度變化并測算冷凍水在蓄冷罐中的有效容量。

蓄冷罐的總冷量計算如下:

W 為總冷量 (kj),ΔT 為溫度變化 (℃),c 為比熱容值 (4.2 kj/kg·℃),ρ 為水的密度 (1 000 kg/m?),V 為蓄冷罐的體積 (m?)。

充冷模式:當任一蓄冷罐的出水溫度超過16℃ (可調整)或總冷量低于預設值,并且出水口溫度保持在15℃(可調)達到1分鐘(可調),則蓄冷罐啟動充冷程序。當其中一個蓄冷罐充冷完畢,可以關閉其對應的電動閥門,加速其他蓄冷罐的充冷過程,從而解決水力不平衡的問題。

放冷模式:在系統初始運行時,末端負荷較小,一個制冷單元可以滿足整個機房的冷量需求。為了節能,制冷單元與蓄冷罐會交替供冷。制冷單元在工作時既供冷又給蓄冷罐充冷。當蓄冷罐充滿(由供水溫度決定或達到預設放冷量)后,制冷單元關閉,蓄冷罐開始供冷。

2.4 冷凍水泵控制策略

當系統開始運行,主控制器優先選擇符合工況的制冷單元,同時開啟水泵。水泵的頻率會從零逐步提升。控制器實時檢測末端壓差并進行判斷。控制器按照水泵的運行時間和狀態選擇最合適的水泵開啟,并對其進行時間和狀態記錄。水泵的頻率會根據PID 進行調節,同時設定一個運行頻率的下限。水泵的揚程和其頻率成反比。為保證冷卻系統的安全運行,必須設定一個水泵的最低頻率。雖然理論上最大頻率為50Hz,但實際上要考慮到系統和設備的壓力限制。根據末端負荷的變化,末端的電動調節閥會自動進行調節,從而引發壓差的變化。控制系統依據這些變化調整水泵的頻率。

2.5 冷卻水泵控制策略

冷卻水泵利用變頻來對流量進行調整,以應對因為不同工況導致的壓力損失。實時根據冷機的工況參數、外部的溫濕度狀況以及冷卻水的溫度變化來調整冷卻水的流量。這種調節旨在確保冷機工況不受影響,同時降低冷卻泵的能耗。

2.6 冷卻塔控制策略

每個冷卻塔與一個制冷單元相對應。主要根據冷卻塔的出水溫度來進行調節,設定濕球溫度與冷塔逼近度為參考。利用PID來調整冷卻塔風機的頻率。進水閥門的狀態與風機狀態同步,而出水閥門則保持打開狀態。

若冷卻水溫度低于設定值,并且冷卻塔風機在低頻下運行超過預設時間,則冷卻塔進入休眠狀態。只有當PID計算值超過最小運行頻率時,冷卻塔才重新啟動。

在某些情況下,冷卻塔會啟動旁通閥以維持冷卻水溫度。在自然冷卻模式下,為了保持冷卻塔內的水溫,當冷卻水溫度低于預定值時,冷卻塔的旁通閥會關閉,確保所有的冷卻水都流經冷卻塔。

3 測試分析

以北京某數據中心為背景,其自控系統工作站位于G11(2#) 數據機房樓集中監控室。設立了兩個顯示器,并預留了北向接口以供未來ECC建設。同時,在G12(1#) 冷凍站和G11(3#) 冷凍站各配置三個顯示器,與各自的冷站內容相匹配。在這些工作站之上,有兩個系統服務器,功能為互相備份。無論在工作站還是在服務器,都可以展示傳感器數據、歷史數據和設備狀態等信息。

3.1 單調設備數據分析

1) 降低冷水主機頻率(負載率)。以5%為一個階段降低冷水機組VFD最低百分比,每隔1小時進行一次數據采集,維持2小時運行時間。2小時后繼續下調5%,最終達到80%。26℃以上濕球溫度情況下,VFD最低百分比不低于92%,確保冷機不喘振。

2) 降低冷凍水泵頻率。以5Hz為一個階段降低冷凍水泵設定頻率,每隔1小時進行一次數據采集,維持1小時運行時間。1小時后繼續降低,最低30Hz。當前G11-3冷凍水側為閉式系統,回水主管壓力為3.5bar,壓力較高,末端最不利供回水壓差為1bar,末端水流狀況良好,冷凍泵降頻空間大。

3) 降低冷卻水泵頻率。以2Hz為一個階段降低冷卻水泵設定頻率,每隔1小時進行一次數據采集,維持1小時運行時間。1小時后繼續降低,最低38Hz。當前G11-3冷機在高冷卻水溫度(>29度)情況下易出現喘振情況,冷卻水泵最低頻率暫定38Hz。

4) 降低冷卻塔風機頻率。以5Hz為一個階段降低冷卻塔風機設定頻率,每隔2小時進行一次數據采集,維持兩天運行時間。

5) 提高供回水溫數據分析(需要配合末端,暫不調整)。以0.5℃為一個階段升高制冷主機設定的供水溫度,每隔4小時進行一次數據采集,維持兩天運行時間。

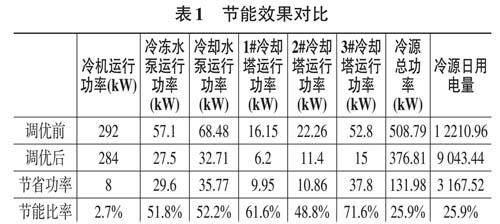

3.2 節能數據對比分析(功率)

經優化,26℃濕球溫度的高溫工況下應用基于冷源自控系統的調優策略,冷源總功率由508.79kW降低至376.81kW,節能比率為25.9%,冷源側總體CLF 從0.436降低至0.323,降低0.113。全年整體節能比率不低于0.113,全年節約電量不低于115.52 萬kWH。按一般工商業電費0.87元/kWH測算,全年可節約電費不低于100萬元。

4 結束語

為確保數據中心冷源自控系統的高可用性,系統設計時須充分考慮可用性、綠色節能、動態冷卻等因素,這些都是未來發展的主要趨勢。對于A級和B級的可用性要求,數據中心冷源自控系統被定位為A 級,需具備冗余設計,并在出現故障時有相應的應急方案。相較于傳統的分散式制冷系統,具備冗余設計的系統即便單臺機組出現問題,也不會影響數據中心的整體運作。