巴渝文化在舞蹈創作中的運用

趙倩 章楨雪

【摘要】歷史長河中,每一個民族和地區的文化都有其標志性的特點。地域傳統文化被視為最獨特、最關鍵、最普及且最具活力的元素,同時也是地區文化身份的主要體現。巴渝文化是長江上游地區最富有鮮明個性的民族文化之一,有著能歌善舞、吃苦耐勞、堅毅勇敢的文化特色。現如今,地域文化在進行舞蹈創作時深受其影響,尤其是在舞蹈創作內容、風格等方面。針對地區文化在舞蹈作品創作中的運用,本文以《巴女拓影》為例,從巴渝淵源蜀地文明、巴渝文化在舞蹈創作中的運用、巴渝文化在舞蹈創作中的精神價值體現的三個部分展開了較為詳細的論述。

【關鍵詞】區域文化;巴渝文化;舞蹈創作;《巴女拓影》;巴渝舞

【中圖分類號】J705 ? ?【文獻標識碼】A 【文章編號】2097-2261(2024)11-0054-04

【DOI】10.20133/j.cnki.CN42-1932/G1.2024.11.016

一、巴渝淵源,蜀地文明

巴渝文化以其獨特性和多樣性成為中國文化的重要組成部分,是中國重慶地區特有的一種文化形態。習近平總書記提出:“要堅持中國特色社會主義文化發展道路,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,激發全民族文化創新創造活力,建設社會主義文化強國。”“巴渝”這兩個字是現在重慶市的古代地名,其名稱源于它位于長江中游的南岸。據傳說,秦始皇在統一中國之后,將國家劃分為三十六個郡,其中巴縣就是其中之一。由于那個時代的社會動亂和頻繁的戰爭,這里并未建立起一個完整的民族結構,而由眾多少數民族組成被稱作“蠻夷之地”。故而,在這片土地上產生的樂舞——巴渝舞,在藝術方面也擁有獨特的表現形式,它的形成離不開歷史、地域和人文的深厚積淀,因其融合了豐富多樣的民族文化、歷史遺產和地域特色,形成了獨具魅力的文化景觀。

巴渝舞不僅是一種具有濃厚地域特色的民間傳統,同時也是巴地歷史文化中不可或缺的一部分。這種舞蹈是一種傳統的古代軍事舞蹈形式,它綜合了實戰、體育、娛樂、音樂、以及樂舞等多方面的元素,古代人們在與兇猛的野獸和部落的斗爭中發展出的集體舞,因此它具有兇猛和冷峻的獨特舞蹈風格。在后續的發展中,巴渝文化在保留傳統特色的同時,也在不斷吸納外來文化的影響,形成了自身鮮明的文化特點,并且在當代社會中保持著活力和影響力。“百萬年人類史、一萬年文化史、五千多年文明史”,以多姿多彩、昂揚風骨、鮮明個性豐富了長江文化,成為長江文明不可或缺的歷史記憶和文化坐標,成為中華文明的重要單元。

受到巴渝文化的熏陶,編導以復興“巴渝舞”“嬥歌”為創作動機,在作品選材上以重慶綦江地區的《二蹬巖舞蹈圖》(見圖1)為基礎,使用了“嬥歌”的素材啟發性地創新構建了“巴女”的形象,同時對該作品作進行了藝術加工和創新,使之更具可舞蹈性,并通過專業演出、舞蹈比賽、藝術展演等方式表現在大眾和觀眾面前。

二、巴渝文化在舞蹈創作中的運用

舞蹈創作源于生活,是其生活的凝練與提升。蜀地人一直生活在大山大川之間,大自然的熏陶和險惡的環境,練就了他們頑強、堅韌和剽悍的性格。

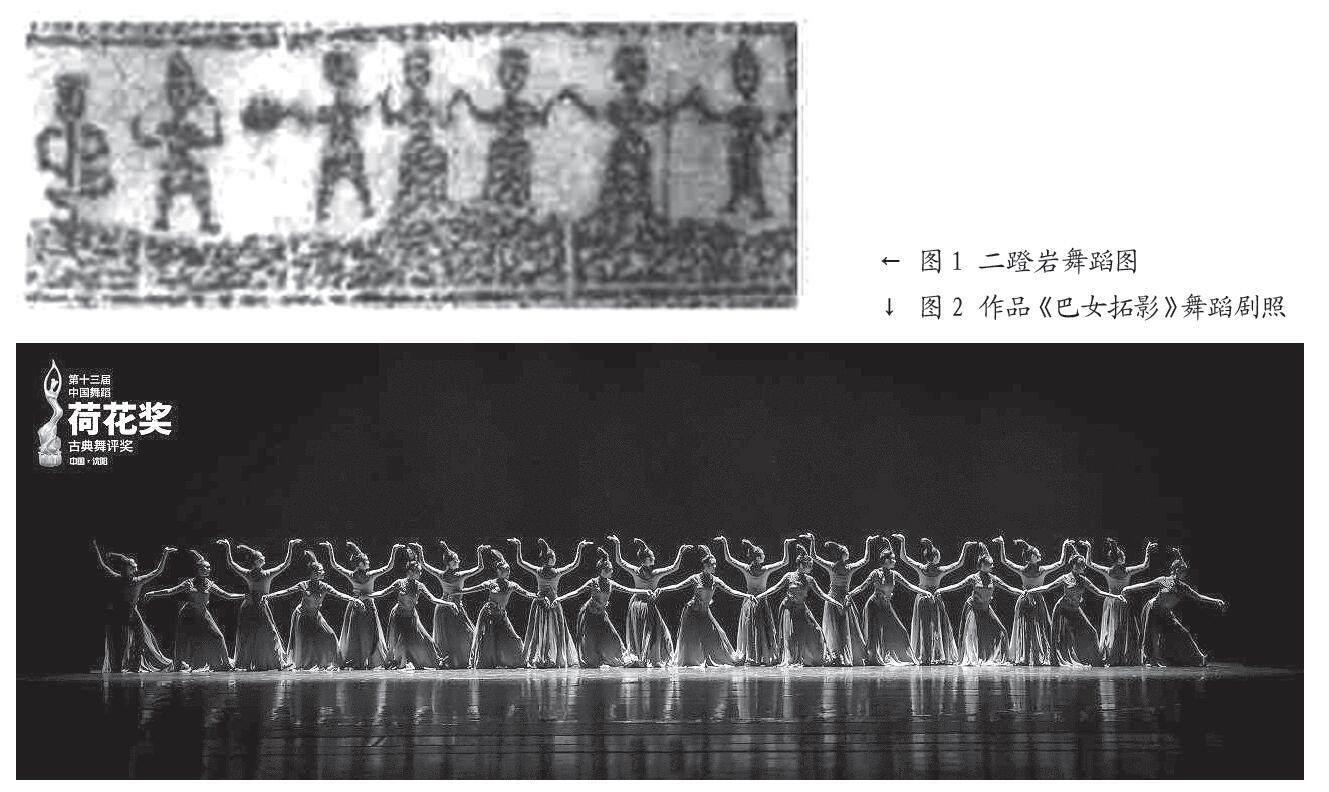

在一個舞蹈作品中的編創過程中,創作者首先通過藝術體驗會出現最簡單的模仿或還原,復原出最原始的藝術沖動,通常來說會出現一個主體性的動作或是動律,是代表了該舞蹈作品中最主要的意象。石畫像作為一種造型藝術形式,其題材內容、表現形式具有豐富的多樣特征,從石畫像中找尋藝術創作靈感,也脫不開再現當時石畫像所記錄下的現實生活,即模仿。在舞蹈作品《巴女拓影》之中,以重慶綦江出土的《二瞪巖舞蹈圖》為原材料,展示了東漢時期首例巴渝民間舞蹈圖像,該畫像為重慶市綦江區橫山鎮堰壩村卿家灣兩座崖墓墓室,舞蹈圖刻于兩墓底壁正中,保存基本完整,其時代上至東漢時期,下限可晚到蜀漢時期,它彌補了歷史文物上巴民舞蹈圖像的不足,具有深遠的意義。《巴女拓影》先后在第十三屆中國舞蹈荷花獎古典舞場終評與重慶市第七屆舞蹈比賽進行比賽演出取得了較好的成績,其以重慶綦江東漢崖墓石棺上的羽人舞圖像為背景,展現了東漢巴渝舞女“連臂曲脛、圜行而舞”的細膩形象,以中國漢唐古典舞為主要肢體語匯,以巴渝地域文化特色為創作源泉進行思路探索,從而傳承與創新,以“巴渝文化”羽人舞的復古和還原及嬥歌編創的角度出發,以獨特的巴文化為切入點,緩緩訴說著泱泱華夏千年歷史文明的傳承與流淌。

巴渝文化在舞蹈作品創作中的運用主要通過主體動作的鋪墊、刻畫以及舞蹈風格屬性的營造兩個方面。在主題動作的鋪墊、刻畫上,最初以模仿五人連排石畫像之舞姿,兩臂做彎曲折角狀態,兩手上提為托之形,腕部和小臂有明顯折角之勢,上身作橫移之動式表現出“片狀”紋理,下身微屈膝,用跨、膝、腳踝和腳尖構成三折形態感。該主題動作從巴渝的石畫像中走來并貫穿在舞蹈作品始終,帶著濃厚的巴渝歷史感。在對舞蹈主體動作的鋪墊和刻畫中,采用單一造型多樣化的搭配和拆分。例如組合模式中所使用的還有三人造型、五人造型和大橫排等多種造型組合,旨在厘清這一主題動作形式及其重要意義;或者以主題動作為基礎,多次采用不同重心轉換,對原有挖掘出來的基礎造型有所深化,如失重重心的斜塔、半月,移動重心突移、邁移、垂直重心等多樣變化。同時,以主題動作為基礎,利用氣息變化創造多樣音樂節奏及多種風格的旋律,并進行適當處理,可以在舞段中運用鏈接將形象的主題動作通過多次鋪墊、刻畫在表演者和觀者的記憶之中。最后在高潮部分,22名表演者“連臂曲脛”,將經典主題動作鑄成了一個大橫排,對應重慶綦江地區的石畫像。在舞蹈風格屬性的營造上,王娟所作《論漢代藝術的美學類型與范疇》提出了“壯美”——漢代藝術美的范疇的觀點。《華陽國志·巴志》有“巴師勇銳,歌舞以凌段人”“周武于伐紂,實得巴蜀之師”等記載,可見巴渝人勇猛善舞,并對推翻紂王暴政發揮了重要作用,漢高祖劉邦在攻打關中時,招募巴人為先鋒,又欣賞他們的舞蹈,認為此舞“乃武王伐紂之歌也”,便命樂人習學之。故而,該作品在巴渝文化豪放、凜冽的雙重影響下,使得作品的整體風格屬性上有了強悍、堅韌不拔的意境營造。在語匯的使用上,中國古典舞四大流派中孫穎老師所創建的漢唐古典舞,是更能夠集中表達出中國古代文明史中最輝煌的漢唐精神,以漢唐樂舞文化傳統對其片段式的靜態形象進行動態連接,最大限度地復原其原始真實風貌,其舞姿造型以“失重”動作居多,形成了“不動形不成,形成仍在動”的獨特風格。因此,漢唐古典舞的肢體語匯更貼近《二瞪巖舞蹈圖》舞蹈風格屬性的營造,更符合《巴女拓影》(見圖2)作品創作的思路源泉,在藝術形式上表現出了豪情、厚重、壯美、凜冽的藝術特點,塑造出具有巴渝文化堅韌不拔、團結互助的“巴女”形象特征。

浩浩長江之水,莽莽巴渝大地,在這種特殊的地帶下,孕育出了剛烈、倔強、頑強拼搏的巴蜀人。舞蹈是視覺的藝術,編導采用了“點、線”交錯的手法,使觀者在視覺效果上感受到“頓挫感”“顆粒感”,也是旨在表現出“巴女”的性格特征。以下將從舞蹈動作層面和隊形編創層面上進行分析:首先,是對動作層面上點和線的分析,“點”就是舞姿的形狀、造型,而“線”就是指舞蹈連接過程。在中國古典舞中,“點”為“線”之基礎,“線”為“點”之延伸,由無數條線與點結合而成的線條,就似“不動形不成,形成仍在動”,通過運動的形狀與氣韻的變化而形成各種不同的移動軌跡。動靜虛實的“點”“線”流動形態是奔流不息的律動之美,它那瞬息即逝的美麗線條構成舞蹈藝術特有的動態與時間。

在《巴女拓影》第一部分的舞段創作中,編導在整個舞蹈的開場設計了映入眼簾的五人拓片靜態造型,主要是為了引出該劇目作品的主題動作,此五人串聯之形構成于下場口處一幕布與燈光效果相映成趣,頗具來自歷史的肅穆雅態。隨后便是用一段變幻莫測、稍縱即逝的上場口區域舞蹈變化,而后的大三角舞段卻是用更加簡潔的舞蹈配合音樂的節奏切分,以充滿力量與頓挫感為主要特征的運動是對舞蹈整體形態的分析,由上至下依次從形體結構到節奏節拍和肢體語言等方面進行闡述,使觀眾在欣賞時既能感受到一種強烈的節奏感又能體會到舞者所表達出的形象感。首段創作思路為運用肢體動作“點”的強化和突出配合樂聲“蠻鼓的聲音”,營造巴女叱咤蒼穹之氛圍,起到引起觀賞者的注意及對情節產生興趣的作用,增強了藝術感染力。點線面觀出自抽象畫家康定斯基之手,它主要應用于畫面構圖之中,通過點線面巧妙的布局構成畫面構圖,同時是在隊形構圖編創中的點、線,同樣注重畫面構圖,一幅好作品中的點、線、面構圖方法和諧統一,點、線、面在位置、方向、形狀和尺寸上互相融合、和諧統一。在作品《巴女拓影》中,充分利用了燈光,嘗試性地采用舞臺燈光照射到舞者靜止的舞姿上,與舞臺燈光下形成的陰影相結合,構成現實中造型與舞臺折射下來的陰影之間的線性聯系,通過虛實結合的表達,對嬥歌中“連臂曲脛、圜行而舞”特征做了進一步刻畫。從舞蹈動作層面設計、隊形編創變化流動的雙層面上,刻畫出“點、線”的特征,進一步表達出莽莽巴渝大地上“巴女”性格的凜冽與倔強。最后,運用肢體語言與情感表達相結合,通過肢體運動表現出豐富的內心感情或情緒變化,從而使觀眾感受到作品深刻內涵,達到“以情感人”的效果。

三、巴渝文化在舞蹈創作中的精神價值體現

歷史長河中,每一個民族和地區的文化都擁有其標志性的特點,中國作為世界上的文明古國之一,有著悠久燦爛的歷史與文明,所囊括的地域傳統文化也同時被視為最獨特、最關鍵、最普及且最具活力的元素,是地區文化身份的主要體現。《巴渝舞》是漢代著名的“四夷樂”之一,是古代川東少數民族的舞蹈,內容極具傳統地域文化的特色。為了保護我國優秀的傳統文化遺產,實現區域民族的創造性復興,因此必須從思想層面著手進行創新發展,而“嬥歌”是其地域特色下一種具有巴渝文化代表性的傳統樂舞,具有豐富的文化內涵和歷史價值,作為地方文化的代表,具有極高的美學價值,是文化遺產的重要組成部分之一。但是近年來學者對于“嬥歌”的研究比較匱乏,而以巴渝地區“巴渝舞”“嬥歌”素材進行創作的舞蹈藝術作品更是鮮見。基于此,編導秉持著對巴渝文化的復興,開始了該作品的創作構思,闡述了地方傳統舞蹈文化基因中有關人類普適情感的聯系奧妙,具有強化文化遺產保護與傳承的重要意義,同時具有極高的藝術及文化價值。

舞蹈《巴女拓影》從語匯分析、技法考量、情感表達、形象塑造、文化綿延、心理審美等角度對巴渝樂舞“嬥歌”進行了全新的詮釋,該作品通過對重慶綦江的“集體舞樂圖”石畫像《二磴巖舞蹈圖》的采風和提煉,塑造并詮釋了堅韌不拔、團結向上的“巴女”形象;同時該作品創新性地構建了“嬥歌”內涵的又一種可能性,反映了巴渝獨具特色的自然人文風情。這一形象的塑造不僅展示了巴渝民俗文化獨特的審美特色,同時也加強了巴渝人民對舞蹈藝術作品身臨其境之感,例如在看該作品之時,編導給予觀眾特定的假定時空,從石畫像本身到所塑造形象,將之鮮活地展示在觀眾視角前,增強了對巴渝文化舞蹈表演的感受與理解。

宏觀來看,巴渝地區特色文化基因進入國家乃至世界文化格局中,都是具有傳播和傳承的重要價值意義。不忘歷史,才能開辟未來,善于繼承,才能善于創新。中華優秀傳統文化是一座取之不盡的寶藏,積淀著中華民族最深層的精神追求,包含著中華民族最根本的精神基因,為中華民族生生不息、發展壯大提供了強大的精神支撐。回歸巴渝文化在舞蹈創作中的運用,該作品嘗試性地用舞蹈的方式將存在于畫像中的靜態巴渝文化形象,結合當地地域文化特色,塑造了獨具魅力的“巴女”形象,通過創造性轉化將鮮活的“巴女”展現在大眾視野面前,使巴渝文化的舞蹈復現又提高了本身的實踐意義與美學價值。

參考文獻:

[1]劉少輝.論漢唐古典舞的古典文化傳承與現代精神訴求[J].北京舞蹈學院學報,2009(04):59-61.

[2]何好.舞臺調度中幾何構圖的視覺呈現[J].北京舞蹈學院學報,2017(01):98-103.

[3]江黛騏.試論四川清音唱腔流派的形成與流變[J].四川戲劇,2015(03):39-42.

[4]孫雪靜,孫華.川渝石窟的歷史與價值[J].遺產與保護研究,2017,2(03):1-8.

[5]杜鵑.漢代禮儀用樂探析[J].集美大學學報(哲學社會科學版),2009,12(01):61-68.

[6]文伯倫.說“嬥歌”——巴蜀詩歌探源[J].文史雜志,2004(01):28-30.

[7]崔新建.文化認同及其根源[J].北京師范大學學報(社會科學版),2004(04):102-104

[8]周劉波.扎根鄉土的傳統文化課程——巴蜀中學《巴渝文化探究》例談[J].人民教育,2016(22):32-35.

[9]崔瑋浩.新時代大學生文化自信培育研究[D].青島:青島理工大學,2022.

[10]朱艷麗.特色鮮明的中國古典舞[J].戲劇之家,2015(09):174-175.

作者簡介:

趙倩(1980-),女,碩士,重慶大學藝術學院副教授,碩士生導師,任重慶大學藝術學院舞蹈系任系主任、中國舞蹈家協會古典舞專委會委員、重慶市舞蹈家協會主席團委員等職,曾獲國家藝術基金國家藝術基金青年藝術創作人才資助項目、國家社科基金藝術學項目等科研成果,研究方向:舞蹈創作、舞蹈表演、中國漢唐古典舞等。

章楨雪(2000-),女,重慶大學藝術學院2023級碩士研究生。